※【PR】この記事には広告を含む場合があります。

この記事でわかること

- 物語の時系列に沿った詳細な展開を理解できる

- タイトルに込められた宮沢賢治の詩とローマ字表現の背景を知る

- 芥川賞を受賞した理由や作品の文学的な価値を把握できる

- 方言や語り口が作品にもたらす意味と魅力を理解できる

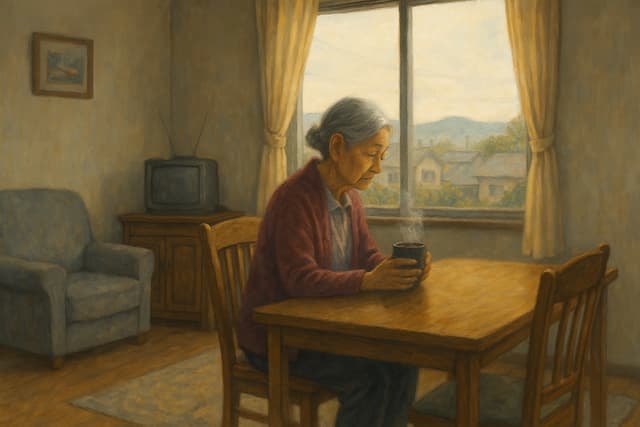

夫に先立たれ、ひとり静かに暮らす74歳の桃子さん。彼女の頭のなかでは、賑やかな“おら”たちが東北弁で語りかけてくる―。

芥川賞を受賞し、映画化もされた話題作『おらおらでひとりいぐも』。その印象的なタイトルの意味、独特な世界観はどこからくるのでしょうか?

この記事では、心を揺さぶるあらすじから、読者のリアルな評価や映画版との違いまで徹底解説。

老いや孤独、そして人生の再出発について、深く考えさせられる物語の核心に迫ります。

※ 本記事は多くのネタバレが含まれますので、ご注意ください。

おらおらでひとりいぐも あらすじの全体像を解説

本作のあらすじは、主人公・桃子さんの現在と過去が交錯しながら進みます。ここでは次のことを取り上げて、その詳細な流れや、背景にある要素を紐解いていきましょう。

- 詳細なあらすじを時系列で解説

- 宮沢賢治の詩とローマ字の意味

- 芥川賞を受賞した理由とは

- 東北弁など方言の意味と役割

- 書籍情報と基本データ

詳細なあらすじを時系列で解説

物語は74歳の桃子さんが、ひとりで暮らす現在の生活から始まります。

夫に先立たれ、子どもたちとも疎遠になった彼女は、都市近郊の新興住宅地で静かに日々を過ごしています。

誰とも会話を交わさないまま、部屋でお茶をすする日常。しかしその静寂のなかで、桃子さんの脳内ではにぎやかな東北弁による“会話”が繰り広げられています。

声の主は過去の自分、心のなかの自分、あるいはもうひとりの自分たち。桃子さんは彼女たちとの対話を通して、自らの記憶や人生に向き合い続けています。

故郷を離れ東京へ

そこから舞台は回想に移ります。桃子さんが24歳だった1964年、東京オリンピックの喧騒に背中を押されるようにして、彼女は東北の故郷を離れ、上京します。

上野駅に降り立ち、住み込みのアルバイトをしながら新生活をスタート。

この時代の桃子さんは、「おら」ではなく「わたし」という一人称を使い、標準語に馴染もうとしながら都会に適応しようとしています。

夫・周造との出会いと家庭

その後、同じ東北出身の周造と出会い、方言が共鳴するような安心感のなかで交際が始まります。やがて結婚し、ふたりの子どもにも恵まれ、主婦として家族を支える日々が続きます。

東京で生きながらも、桃子さんは周造と過ごす家庭を“都会のなかの故郷”のように感じていました。

家庭は穏やかで温かく、桃子さんにとって居場所そのものでした。

夫の急死と内面の変化

しかしその日常は、ある日突然終わりを迎えます。周造が心筋梗塞で急死してしまうのです。入院もなく、あまりに唐突な別れでした。

桃子さんは深い喪失感に襲われ、そこから彼女の思索は加速していきます。自分の老い、夫への未練、自分が本当に望んでいた人生とは何か…。

脳内で交わされる“複数の桃子”との会話は次第に哲学的な色合いを帯び、まるで即興のジャズのように展開していきます。

孫との交流とタイトルの意味

そんなある日、娘の子どもである孫が桃子さんの家を訪ねてきます。その出来事が、桃子さんの心を揺さぶる転機となります。

孫と東北弁で自然に会話する、そのひととき。それは、かつての桃子さんの“おら”という存在が、家族へと受け継がれていることを示す象徴的な場面です。

このラストシーンで、タイトルにもなっている「おらおらでひとりいぐも(私は私でひとりで行く)」という言葉が登場します。

それは孤独への嘆きではなく、「私は私の足で、自分らしく生きていく」という前向きな意志へと変化していくのです。

過去の痛みや喪失を抱えながらもそれを否定せず受け止めて、自分なりの意味を見出す桃子さんの姿は、読む者に静かな感動を与えます。

こうして物語は桃子さんの現在を軸にしながら、過去・現在・未来を自在に行き来する構成で進んでいきます。

単なる老後の物語ではなく、人生の総括と再出発を描くひとつの哲学的な旅でもあるのです。

宮沢賢治の詩とローマ字の意味

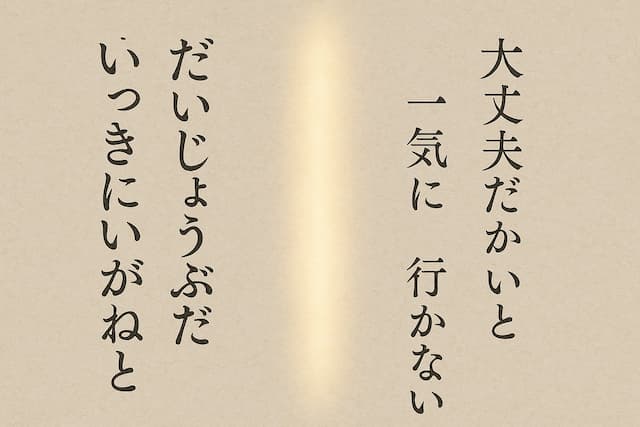

『おらおらでひとりいぐも』という印象的なタイトル。これは、宮沢賢治の詩『永訣の朝』から取られた一節「Ora Orade Shitori egumo」に由来しています。

これは岩手方言をローマ字で表現したもので、標準語にすると「私は私でひとりで行きます」という意味になります。

賢治の詩「永訣の朝」とその背景

この詩は賢治が最愛の妹・トシの死に直面した際に、書かれた作品です。

深い悲しみのなかで、心から湧き出た言葉を標準語ではなく自らの故郷の言葉で綴ることで、飾りのない感情を率直に表現しようとしました。

さらにローマ字での表記を選んだことで、読み手に方言の音の響きをそのまま届けようとした意図が感じられます。

ローマ字表記に込められた意図

ここで注目すべきなのは、なぜわざわざローマ字が使われたのかという点です。これはあえて意味を限定せず、文字を音のまま提示する表現技法と考えられます。

それにより読む側が、感情を直感的に受け取れるようになるのです。ローマ字は、日本語とも英語とも異なる中立的な表現でありながら、発音のニュアンスをそのまま保つ手段でもあります。

小説におけるタイトルの意味と方言の力

この詩のフレーズをタイトルに使った小説『おらおらでひとりいぐも』でも、その精神はしっかりと引き継がれています。

桃子さんが東北弁で自分と向き合う姿には感情を飾らず、むしろ言葉そのものの「生っぽさ」に寄り添うような力強さがあります。

小説のなかで方言が持つ意味は、単なる地域性を示す道具ではありません。記憶やアイデンティティ、そして感情の原点を呼び覚ます“声”として描かれているのです。

また「おらおらでひとりいぐも」という言葉は、単に孤独を意味するものではありません。むしろ「誰にも縛られず、自分の意思で歩んでいく」という、決意や再出発の表明として機能しています。

宮沢賢治の詩と同じく、悲しみと向き合いながらも前を向こうとする力強さが、この言葉には込められているのです。

このように方言とローマ字を通じて伝えられるのは、“意味を超えた感情”そのもの。

『おらおらでひとりいぐも』というタイトルには、文学的背景と共に、人が自分の言葉で人生を語ろうとする強い意志が表現されています。

芥川賞を受賞した理由とは

『おらおらでひとりいぐも』芥川賞を受賞した大きな理由は、圧倒的な独自性と文学的な完成度にあります。

主人公の語りが東北弁で展開される形式は斬新です。その一方で、内容は極めて普遍的な“老い”や“孤独”を描いており、多くの読者や選考委員の心を打ちました。

多層的な内面描写

特に注目されたのは、桃子さんの内面描写の深さです。脳内の“たくさんの桃子さん”との対話という手法を通じて、過去の記憶や喪失、自己認識が多層的に語られていきます。

この語りの構造が、思索的かつ哲学的な印象を与え、文学としての強度を高めていました。

方言を活かした独特の文体

また方言をリズムとして取り入れた文体のユニークさも評価されました。

一部の選考委員は「まるでブルースのセッションのようだ」と評しました。

その文体が読者の感情に響く力を持っている点も、評価ポイントとなったのです。

一方で方言に馴染みのない読者には、読みづらいと感じる部分もあるかもしれません。しかしそれを補って余りある物語性と、文体の魅力が多くの支持を集めたのです。

東北弁など方言の意味と役割

『おらおらでひとりいぐも』に登場する東北弁は、単なる話し言葉ではありません。作品全体の雰囲気や登場人物の内面を表現する、重要な要素となっています。

特に主人公・桃子さんの脳内に湧き上がる声は、東北弁で語られます。これにより彼女の感情や記憶の深層がよりリアルに、そして温かみをもって描かれているのです。

アイデンティティの核としての方言

このように方言は桃子さんの「アイデンティティの核」として機能しています。標準語では表しきれない微妙な感情や揺らぎを、リズム感のある東北弁が見事に補っています。

例えば「おらだば、おめだ。おめだば、おらだ」という言い回しがあります。

これは抽象的な哲学的対話でありながら、言葉のリズムによって柔らかく読者に届くのです。

方言のリズムと読者への配慮

一方で方言に慣れていない読者には、難解に感じられる場面もあるでしょう。ですがその部分には、標準語による補足や文脈が用意されており、完全に意味がつかめないということは少ない構成です。

つまり方言はこの作品において、郷愁を感じさせる道具であると同時に、物語の深度を増すための文学的装置ともいえます。

書籍情報と基本データ

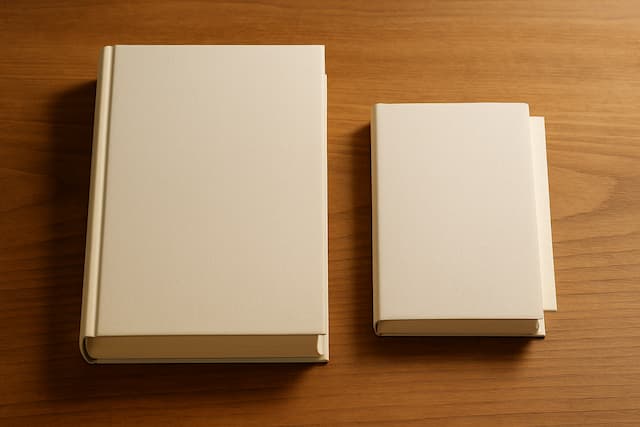

『おらおらでひとりいぐも』は、若竹千佐子によるデビュー作でありながら、第54回文藝賞および第158回芥川賞を受賞した注目の作品です。

2017年11月に河出書房新社から出版され、2020年には文庫版も発売されました。さらに映画化もされたことから、より幅広い層の読者に知られるきっかけとなりました。

作品ジャンルと社会的意義

ジャンルとしては「玄冬小説」に分類されることが多く、これは「老い」をテーマに据えた文学作品を意味する言葉です。

現代の少子高齢化社会ともリンクし、多くの共感を呼ぶ内容になっています。このように作品としての完成度の高さに加え、社会的意義や共時性も評価された一冊です。

| 項目 | 単行本 | 文庫本 |

| タイトル | おらおらでひとりいぐも | 同左 |

| 著者 | 若竹千佐子 | 同左 |

| 出版社 | 河出書房新社 | 同左 |

| 発売日 | 2017年11月17日 | 2020年6月25日 |

| ISBN | 978-4-309-02637-4 | 978-4-309-41754-7 |

| ページ数 | 168ページ | 200ページ |

| 価格(税込) | 1,320円 | 693円 |

おらおらでひとりいぐも あらすじから見る魅力

心揺さぶるあらすじを持つ本作ですが、読者はどのように受け止め、評価しているのでしょうか。ここでは次のことを取り上げて、作品の魅力や様々な反響などについて掘り下げます。

- 読書感想・評価の傾向とは

- つまらないと感じた声も紹介

- 映画版との違いと見どころ

- どんな人にオススメできるか

- 物語の意味を深く読み解く

読書感想・評価の傾向とは

多くの読者が評価しているのは、リアルで細やかな心理描写と東北弁による温かみのある語り口です。

老後の孤独を描きながらもユーモアやリズム感を失わず、暗さを感じさせない構成が印象に残るという声が、特に多く見られます。

方言に対する評価

一方で「東北弁が読みにくい」、との意見も一部にはあります。

「読み進めるうちにリズムが心地よくなった」

「標準語で補足があるため理解できた」

方言を障害と感じる声は比較的少数といえるでしょう。

幅広い世代からの共感

また読後の印象として、「自分の老後を考えるきっかけになった」「親や祖父母と重ねて読んだ」という感想も多く寄せられます。そのため、若い世代の読者からも共感を集めているようです。

全体的には深い孤独や喪失を扱っていながらも、読後に前向きな余韻を残す作品として、高い評価を得ていることがわかります。

つまらないと感じた声も紹介

『おらおらでひとりいぐも』は数々の賞を受賞し、高く評価されている文学作品ですが、すべての読者にとって親しみやすいとは限りません。

実際にSNSや読書レビューサイトなどでは、「つまらない」といった率直な感想も一定数見受けられます。作品の特性上、読者の好みによって評価が大きく分かれる一冊です。

難点① 東北弁の読みにくさ

なかでも多く挙げられているのが「東北弁の読みにくさ」です。

作中では方言が頻繁に使われています。そのイントネーションや語感が魅力でもある反面、慣れない読者にとっては意味をとるのに時間がかかる場面もあるでしょう。

「標準語に訳してほしい」「頭に入ってこない」といった意見は、特に若い世代や地方出身ではない読者から寄せられやすい傾向です。

難点② 緩やかなストーリー展開

またストーリー展開の緩やかさについても、評価が分かれるポイントです。本作は大きな事件やドラマティックな展開が起こるわけではありません。

内面の揺れ動きや記憶の回想が中心となる構成です。そのため「読んでいて眠くなった」、「何が起こったのか分からなかった」といった声も聞かれます。

エンタメ性を重視する読者にとっては、やや退屈に感じられるかもしれません。

難点③ 登場人物と会話の少なさ

さらに登場人物がほとんど桃子さんひとりであるという点も、人によっては読みにくさにつながる要因となっています。

「会話が少なくて単調」「誰にも感情移入できなかった」といった声は、物語の構造がもたらす弊害といえるでしょう。

それでも引き込まれる読者層

一方で読み進めるうちに、作品世界に引き込まれたという感想も多く見られます。

特に人生経験が豊富な読者や、自分自身の老い・孤独に関心のある層からは高い評価も存在します。

「時間をかけて読むことで深い味わいが出る」「言葉のリズムに癒された」といった声です。

このように、『おらおらでひとりいぐも』は、万人受けするタイプの小説ではありません。ですが作品に込められた感情や、言葉の重みを丁寧に受け取る姿勢を持つ読者もいます。

そうした方々にとっては、静かに心を揺さぶる一冊となる可能性があるでしょう。読書の目的や好みによって、印象が大きく変わる作品といえます。

映画版との違いと見どころ

『おらおらでひとりいぐも』は、2020年に映画化され、田中裕子さんと蒼井優さんがダブルキャストで主人公・桃子さんを演じました。

小説と映画では表現手法が異なるため、いくつかの違いが見受けられますが、それぞれに異なる魅力があります。

内面描写の視覚化

まず大きな違いは、桃子さんの内面描写の表現方法です。小説では脳内の複数の「おら」が東北弁で語りかけるスタイルで、文章による独白が中心となっています。

一方の映画では、その内なる声を“擬人化”することで視覚的に描写しています。

濱田岳さん、青木崇高さん、宮藤官九郎さんが桃子さんの感情や思考をキャラクターとして演じます。この構成により、観客にわかりやすく感情の流れを伝える工夫がされているのです。

映像と音楽による表現

また映画は音楽や映像によって、テンポや空気感を視覚・聴覚で体験できます。そのため原作とは違う切り口で、作品の世界観に入り込むことが可能です。

静かな部屋で踊り出す桃子さんのシーンが特に印象的です。東北弁のセリフと共に即興ジャズのような演出が加わり、視覚的なインパクトが強くなっています。

映画版の限界と原作の深み

ただし時間の制約がある映画では、一部の回想シーンや内面的な葛藤の描写は簡略化されています。深い思索の流れは、小説ほど濃密には描かれていないでしょう。

物語の背景や感情の層をより深く知りたい場合は、やはり原作を読むことをオススメします。

映画版は小説の世界観を視覚的に再構築した意欲作であり、原作を知らない人でも入りやすい作りになっています。

どんな人にオススメできるか

『おらおらでひとりいぐも』は年齢や立場を問わず、さまざまな読者に新たな視点を与える小説です。特にオススメしたいのは、「孤独」や「自分らしい生き方」に向き合いたいと感じている人です。

人生の転機や老いを考える世代へ

まず人生の転機に立っている人、親の介護や老後について考え始めた世代にオススメです。

桃子さんの生き方がヒントになるでしょう。

彼女は夫に先立たれ、子どもたちとも距離を置きながらも、孤独を受け入れて自分なりの幸せを模索しています。その姿勢は自立や自己肯定感を、どう育てるかを教えてくれます。

言葉や内面に興味がある人へ

また「方言」や「内面の声」に興味がある人にとっても、読みごたえのある作品です。東北弁で語られる桃子さんの思考は、地域の文化や感情の奥行きを感じさせ、言葉が持つ力に改めて気づかされます。

静かな読書時間を求める人へ

さらに派手な展開よりも静かな心の動きを楽しみたい人、ゆったりとした読書時間を求めている人にも向いています。読むスピードを競うのではなく、一文一文を味わいたくなるタイプの作品です。

合わない可能性のある読者層

一方でテンポの速い物語やエンタメ性を求める読者には、やや重たく感じるかもしれません。物語の本質は「派手さ」ではなく、「深い対話」にあります。

物語の意味を深く読み解く

この物語が伝えようとしているのは、「老い」と「孤独」は必ずしもネガティブなものではない、という視点です。むしろ自分らしさを取り戻すチャンスになりうると示唆しています。

内なる自分との対話

主人公・桃子さんの生き方は、人生の後半においても成長や再発見が可能であることを教えてくれます。

物語のなかで桃子さんは、かつて忘れていた東北弁を再び自分の中から呼び起こし、それを使って“内なる自分”と対話を始めます。

ここで描かれているのは、役割を終えた後の「素の自分」とどう向き合うかという問いです。

孤独と共に生きる姿勢

また亡き夫・周造との思い出や、自分の子どもたちとの距離に悩みながらも、桃子さんは少しずつ“ひとりで生きる”ことを選びます。

それは「孤独を乗り越える」のではなく、「孤独とともに生きる」姿勢です。

悲しみを否定せず、そこから美しさや意味を見出そうとする彼女の思考は、現代人にとって多くの示唆を与えてくれます。

広大な視点と人生の意味

加えて、作中で繰り返される「地球46億年の歴史」という視点は、個人の人生を圧倒的なスケールで見直す試みでもあります。

自分の小さな悩みや存在すらも、時間の中でひとつの意味を持つと気づかせてくれる構造が施されています。

作品の持つ奥行き

このように本作は表面的なストーリーだけではありません。人生の根源的なテーマである、次のことを深く掘り下げる文学作品といえるでしょう。

- 愛

- 死

- 自立

- 言葉との関わり

読み手の心の状態によって、何度でも違った意味をもたらしてくれる懐の深さが魅力です。

おらおらでひとりいぐも あらすじの総まとめ

芥川賞受賞作『おらおらでひとりいぐも』。74歳の桃子さんが孤独の中、脳内の東北弁の声と対話し、自分らしく生きる道を探る物語です。

最後にポイントを箇条書きでまとめます。

- 主人公は74歳の桃子で、現在は都市近郊でひとり暮らし

- 東北弁による脳内会話が物語の大きな特徴

- 回想を通じて24歳からの人生が丁寧に描かれる

- 東京での新生活や夫との出会いが人生の転機となる

- 夫の急死により深い孤独と自己探求が始まる

- 方言を通じて記憶や感情が強調される構成

- 宮沢賢治の詩から引用されたタイトルが象徴的意味を持つ

- 文体や構造の独自性が芥川賞受賞の理由となった

- 映画版では内面描写を視覚化し表現方法が変化している

- 評価は高いが、読みにくさや静かな展開に合わない読者もいる

- 自分らしく生きるという前向きなテーマが物語の核

最後まで見ていただき、ありがとうございました。執筆者はコンテンツライターのヨミトでした。【運営者プロフィールはこちら】

- 映画・ドラマ化された小説 関連記事

- ≫ 『蛇にピアス』あらすじ徹底解説|登場人物・原作映画の違い・考察まとめ

≫ 『緋文字』あらすじ|登場人物、時代背景、Aの意味などを分かりやすく解説

≫ ホテルローヤル あらすじと結末|映画・小説の魅力を深掘り解説

≫ 小説『火花』あらすじ|登場人物から衝撃の結末、神谷のモデルまで徹底網羅

≫ 苦役列車 あらすじと感想|西村賢太の壮絶な人生が反映された私小説

≫ 小説『時には懺悔を』あらすじ(ネタバレあり)解説&2025年映画情報まとめ

≫ 小説『Nのために』のあらすじ|ドラマとの違い&「罪の共有」の意味を考察

≫ 『長崎の鐘』あらすじを深く知る|登場人物、GHQ検閲、映画・歌まで網羅

≫ 野菊の墓 あらすじ|民子の死因は?なぜ悲劇に?結末まで詳しく解説

≫ 『わたしを離さないで』あらすじ・テーマを徹底考察|ドラマ版との違いも

≫ 【終末のフール】あらすじ徹底解説|ネタバレあり/なし&ドラマとの違いも

≫ 『小さいおうち』あらすじ|登場人物、ネタバレ考察、映画との違いまで網羅