※【PR】この記事には広告を含む場合があります。

この記事でわかること

✓ 物語の始まりから悲劇的な結末に至るまでの詳細なストーリー展開

✓ 主人公ハンスをはじめとする主要登場人物の役割と相互関係

✓ 作品タイトル「車輪の下」が象徴する意味と、物語の中心的なテーマ

✓ 作者ヘッセ自身の経験に基づいた作品の背景と、現代にも通じる意義

ヘルマン・ヘッセの名作『車輪の下』。

発表から一世紀以上を経てもなお、その鋭い問いかけと普遍的なテーマは色褪せることなく、多くの読者の心を揺さぶり続けています。

なぜ、繊細な少年ハンスの物語はこれほどまでに私たちの胸を打つのでしょうか?

ここでは「車輪の下 あらすじ」を知りたいあなたのために、物語の始まりから衝撃的な結末までを、登場人物たちの関係性も交えながら徹底的に解説します。

さらに作品タイトルに込められた意味、ヘッセ自身の体験との繋がり、そして現代社会にも通じる深いメッセージまで、多角的に掘り下げていきます。

思春期の葛藤、社会への違和感、自分らしい生き方への渇望―。ハンスの歩んだ道のりは、きっとあなたの心にも響くはず。

読書感想文のテーマ探しや、作品への理解を深めたい方にも必読の内容です。

ヘッセ『車輪の下』のあらすじを徹底解説

この章ではヘルマン・ヘッセの名作『車輪の下』について、次のことを取り上げます。

作品への理解を深める第一歩として、まずは基本情報から見ていきましょう。

- ヘルマン・ヘッセ『車輪の下』基本情報

- 登場人物紹介 物語を動かす人々

- あらすじ詳細解説|ネタバレ注意

- 結末とタイトルの意味を読み解く

- 読者の感想・レビュー紹介

ヘルマン・ヘッセ『車輪の下』基本情報

『車輪の下』は、ドイツの文豪ヘルマン・ヘッセによって1906年に発表された長編小説です。

この作品はヘッセ自身の少年時代の経験が、色濃く反映されているため、自伝的小説としても知られています。

物語の舞台は20世紀初頭の南ドイツです。主人公である少年ハンスは、当時の厳しい教育制度や周囲の大人たちからの過度な期待という名の「車輪」に直面します。

その重圧によって彼がもがき苦しみ、次第に押しつぶされていく様子が描かれているのです。

世代を超えて共感を呼ぶ普遍的なテーマ

扱われているテーマは、次のような時代を超えて多くの人が向き合う普遍的なものです。

- 教育のあり方

- 友情

- 社会的な圧力

- 個人の自由と幸福の追求…など

ですので、読者層は非常に幅広いといえるでしょう。

例えば、主人公ハンスと同じように学校生活や受験、友人関係、将来への漠然とした不安といった悩みを抱えることもあるでしょう。そうした中学生や高校生にとっては、特に共感しやすい物語です。

また教育問題に関心のある方や、子育て中の親御さんにも学びを与えるでしょう。

あるいは社会の仕組みや自身の生き方について深く考えたいと感じている大人の方々にも、多くの気づきを与えてくれます。

悲劇的な結末と読みやすさについて

一方でこの物語はハッピーエンドではなく、悲劇的な結末を迎えます。

読後感が重たく感じられる可能性もあるため、純粋に明るい気持ちになれる作品を求めている場合は、その点を考慮すると良いかもしれません。

とはいえ、様々な翻訳が出版されており、古典文学のなかでは比較的読みやすい作品のひとつです。

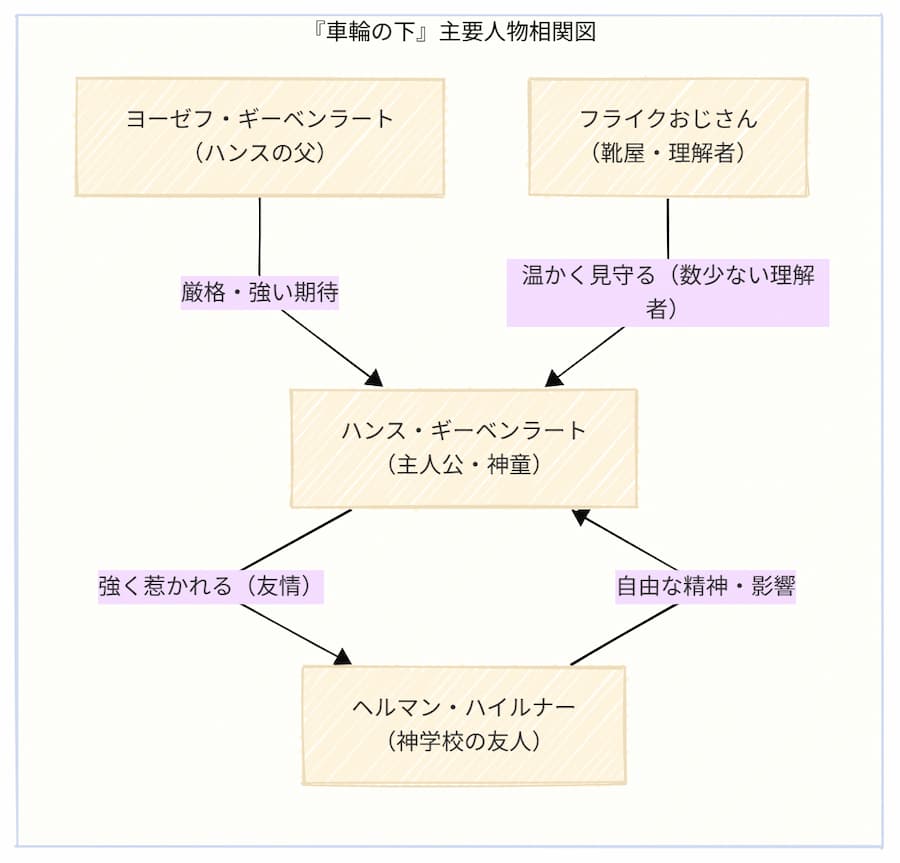

登場人物紹介・相関図| 物語を動かす人々

『車輪の下』の物語を深く味わうためには、登場人物たちの性格や関係性を理解することが助けになります。

ここでは物語の中心となり、主人公ハンスの運命に大きな影響を与える主要な人物を紹介します。

相関図

ハンス・ギーベンラート

本作の主人公はハンス・ギーベンラートです。

ドイツ南西部の小さな町に生まれ育ち、幼い頃から並外れた才能を示し、「神童」として周囲の大人たちから大きな期待を寄せられます。

非常に感受性が豊かで繊細な心の持ち主です。

ハンスは周囲の期待に応えようと必死に勉学に励みますが、その純粋さがかえって彼を傷つけていくことになります。

ヨーゼフ・ギーベンラート

次にハンスの父親であるヨーゼフ・ギーベンラート。妻を早くに亡くし、ハンスを男手ひとつで育てました。

厳格な性格の持ち主で、息子がエリート養成学校である神学校に入学し、社会的に成功することを強く望んでいます。この父親からの期待が、ハンスにとって重いプレッシャーとなっていきます。

ヘルマン・ハイルナー

神学校でハンスが運命的な出会いを果たすのが、ヘルマン・ハイルナーです。彼は詩を愛し、規則や束縛を嫌う自由奔放な魂の持ち主で、学校の体制に反発します。

正反対の性格であるハイルナーにハンスは強く惹かれ、ふたりは固い友情で結ばれます。

この出会いはハンスの世界観を大きく変えるきっかけとなりますが、同時に彼を学校内で孤立させる要因ともなってしまいます。

フライクおじさん

ハンスの故郷にいる靴屋のフライクおじさん。

彼は幼い頃から、ハンスに過度な勉強を強いる町の風潮に疑問を持ち、ハンスのことを温かく見守る数少ない理解者のひとりです。

物語のなかで、良心的な視点を象徴する人物といえるでしょう。

エンマ

フライクおじさんの姪であるエンマ。神学校を退学し、失意の底にいたハンスが故郷で出会い、淡い恋心を抱く女性です。

しかし彼女の気まぐれで奔放な態度は、傷ついたハンスの心をさらにかき乱すことになります。

これらの登場人物たちが織りなす複雑な人間関係が、ハンスの人生と物語の展開に深く関わっています。

あらすじ詳細解説|ネタバレ注意

この項目では『車輪の下』の物語の詳しい流れを解説します。物語の結末に触れる部分も含まれますので、未読の方はご注意ください。

物語の始まり|期待される神童

物語はドイツ南部の小さな町に住む少年、ハンス・ギーベンラートが主人公です。彼は生まれつき非常に聡明で、「神童」として町中の期待を集めていました。

父親や教師たちは彼が難関の州立神学校に入学し、将来は牧師か教師になることを強く望んでいました。

ハンスは本来、釣りや自然のなかでの遊びを好む少年でした。しかし周囲の期待に応えようと、そうした楽しみをすべて犠牲にして猛勉強に励みます。

そして努力の末、見事に州の試験を2位という好成績で突破し、神学校への入学資格を得るのでした。

神学校での出会いと価値観の変化

神学校での寄宿生活が始まると、ハンスは当初、持ち前の勤勉さで優秀な成績を収めます。

しかし学校生活は、厳しい規律と膨大な課題に縛られた、息の詰まるものでした。ハンスは次第に精神的な疲労を感じ始めます。

そんななか、ハンスは同室のヘルマン・ハイルナーという、自由奔放で詩を愛する少年と親しくなります。

ハイルナーは既存の権威や規則に反発する型破りな存在で、ハンスはその生き方に強く惹かれていきました。

ハイルナーとの友情を通じて、ハンスはこれまで信じてきた学問中心の価値観に疑問を抱き始めます。そして次第に勉強への意欲を失っていきました。

友情、孤立、そして挫折

ハンスの成績は下降線をたどり、学校側は彼にハイルナーとの交友をやめるよう忠告しますが、ハンスは友情を選びました。

一方、ハイルナーは学校への反抗的な態度をエスカレートさせ、ついに脱走騒ぎを起こして退学処分となってしまいました。

唯一心を許せる友を失い、学校内で完全に孤立無援となったハンスは、深い絶望感に打ちのめされます。そして神経衰弱と診断されるに至りました。

もはや学業を続ける気力を失ったハンスは、事実上の退学という形で神学校を去り、失意のうちに故郷へ送り返されることになってしまいます。

故郷での孤独と新たな傷心

故郷に戻ったハンスを待っていたのは、かつての期待とは正反対の、周囲からの冷ややかな視線と無関心でした。

彼は深い孤独感と挫折感に苦しみ、生きる希望を見失いかけ、一時は自ら命を絶つことさえ考えることさえありました。

そんななか彼は、靴屋のフライクおじさんの姪であるエンマと出会い、淡い恋心を抱くようになります。

しかしエンマは彼をもてあそぶかのように振る舞い、結局は何も告げずに町を去ってしまいます。

この経験はハンスの傷ついた心をさらに打ちのめす結果となってしまいました。

結末とタイトルの意味を読み解く

物語の最終盤、失恋の痛手と将来への絶望感のなかでもがきながらも、ハンスは新たな一歩を踏み出そうとしました。

幼馴染のアウグストが働く機械工場で見習いとして働き始めます。

ハンスは意外にも、単純な手仕事のなかにささやかな喜びと充実感を見出します。

労働を通じて得られる達成感や、職場の仲間たちとの素朴な交流に触れ、生きる力を取り戻し始めたかのようでした。

ハンスの死|事故か、あるいは…

しかしその再生の兆しは、あまりにもはかなく消え去りました。ある週末の夜、ハンスは職場の仲間たちとの飲み会に参加しました。

普段飲み慣れていない彼は、勧められるままに強い酒を飲み、ひどく酔ってしまいました。その帰り道、夜の闇のなかをひとり千鳥足で歩いていたハンスは、川に転落し命を落としてしまったのです。

翌朝、ハンスは冷たくなった体で発見されることになります。この彼の死が、酔いによる不幸な事故だったのでしょうか。それとも深い絶望の末に自ら死を選んだのでしょうか。

あるいはその両方の要素が絡み合っていたのかは、作中では明確に断定されていません。

この曖昧さが、物語に深い問いと余韻を残しているのです。

フライクおじさんの問いかけ

ハンスの葬儀には、かつて彼に期待をかけた父親や教師たちが集まり、才能ある若者の早すぎる死を形式的に悼みます。

しかしその中でただひとり、靴屋のフライクおじさんだけが、ハンスの父親に向かって静かに、しかし鋭く問いかけました。

「あんたとわしもたぶんあの子のためにいろいろ手ぬかりをしてきたんじゃ。そうは思いませんかな?」

この言葉はハンスの悲劇が単なる個人的な問題ではなく、彼を取り巻く大人たちの無理解や社会全体の責任をも問いかけているようです。

タイトル「車輪の下」の意味

この物語のタイトルである『車輪の下』がもつ意味合いについて考えてみましょう。

「車輪」は一般的に、個人を画一的な型にはめ込もうとする社会のシステム、権威的な教育制度を象徴します。あるいは周囲からの過剰な期待や同調圧力なども表していると解釈されます。

主人公ハンスは、まさにこの目に見えない巨大な「車輪」によって精神的に追い詰められました。そして、その重圧の下で心を踏みつぶされてしまった、といえるでしょう。

作中で神学校の校長がハンスに対し「車輪の下じきになるな」と忠告する場面があります。

しかしその校長自身や彼が代表する教育システムこそが、ハンスを押しつぶす「車輪」の一部でした。ここには痛烈な皮肉が込められているのです。

ハンスの物語は、社会や教育が個人の魂に及ぼす影響の深刻さを、読む者に強く訴えかけるのです。

読者の感想・レビュー紹介

『車輪の下』は出版から長い年月を経てもなお、多くの読者の心に響き、様々な感想やレビューが寄せられています。

感想は人それぞれですが、特に多く見られる意見や感想の傾向をいくつかご紹介します。

主人公ハンスへの強い共感

まず主人公ハンスの苦悩や、葛藤に対する共感の声が非常に多いことが特徴です。

周囲の期待に応えようとするプレッシャー、学校生活での息苦しさ、友人との関係における揺れ動き。

将来への不安といったハンスの経験に、自身の思春期や学生時代の記憶を重ね合わせる読者は少なくありません。

「他人事とは思えなかった」「ハンスの気持ちが痛いほどわかる」といった共感の声が多く聞かれます。

現代社会で感じる生きづらさや、競争社会の厳しさと結びつけて読む人もいます。

教育や社会への問題提起

次に物語の背景にある、教育制度や社会のあり方に対する言及も目立ちます。

当時の詰め込み教育や、個性を尊重せず画一的な成功を求める風潮がいかに若い魂を傷つけるか。

この点について、「現代にも通じる問題だ」「教育について深く考えさせられた」という意見が多く見られます。

ハンスを追い詰めた大人たちの無理解や、社会の構造的な問題に対する批判的な視点をもつ読者もいます。

悲劇的な結末への様々な受け止め方

物語の悲劇的な結末については、様々な受け止め方がされています。

「救いがなく、読んでいて非常に辛かった」「やるせない気持ちでいっぱいになった」という感想は多く聞かれます。

一方で、「ハンスにとって死は唯一の解放だったのではないか」と考える人もいます。

また「フライクおじさんの最後の言葉が重く響いた」など、結末に込められた意味を深く考察する声もあります。

ヘッセの美しい描写への評価

また物語全体を覆う重苦しい雰囲気とは対照的に、ヘッセ特有の美しい自然描写も評価されています。

登場人物たちの繊細な心理描写を高く評価する声も少なくありません。

「情景が目に浮かぶようだった」「文章が詩的で、悲しいながらも美しいと感じた」といった感想です。

翻訳に関しても、複数の版が存在するため、「どの翻訳で読むかによって印象が変わるかもしれない」といった意見も見られます。

人生を深く考えさせる力

もちろん、すべてが良い感想ばかりではなく、「ストーリーが暗すぎて楽しめなかった」「テーマが重く、読み進めるのが大変だった」といった声も一部にはあります。

しかし総じて『車輪の下』は、多くの読者にとって単なる文学作品ではありません。自身の人生や社会について深く考え、内省するきっかけを与える力を持っているといえるでしょう。

『車輪の下』あらすじと作品の深層を探る

物語のあらすじを通してハンスの人生を辿ってきましたが、ここからはさらに深く『車輪の下』の世界を探求します。

作者ヘッセ自身の体験がどのように作品に影響を与えたのか、この物語が私たちに本当に伝えたいことは何なのか、そしてなぜ時代を超えて読み継がれるのか。作品の核心に迫る情報をお届けします。

ヘルマン・ヘッセと作品が生まれた背景

『車輪の下』が放つリアリティと読む者の心に深く刺さる力。それは、作者ヘルマン・ヘッセ自身の壮絶な少年時代の体験と切り離して考えることはできません。

この作品が生まれた背景を知ることで、物語のもつ意味合いをより深く理解することができるでしょう。

ヘッセの生い立ちと神学校時代

ヘルマン・ヘッセは、1877年にドイツ南部のカルフという町で、キリスト教プロテスタントの宣教師である父のもとに生まれました。

敬虔な家庭環境で育ち、学業においても優秀な成績を収めた彼は、周囲の期待を受けました。そして14歳で名門のマウルブロン神学校(作中に登場する神学校のモデル)に入学します。

これは当時のドイツにおいて、一般家庭の子息にとってはエリートコースへの道でした。

自由への渇望と挫折

しかしヘッセ自身は幼い頃から感受性が豊かで、詩作に深い関心を寄せていました。彼は「詩人になるか、でなければ何にもなりたくない」という強い思いを抱いていました。

神学校の厳格な規律、神学を中心とした詰め込み教育、そして個人の自由を認めない校風に、ヘッセは激しい抵抗を感じていたのです。

精神的な苦痛は日増しに強まり、ヘッセは学校生活に馴染むことができませんでした。

作品への自己投影

そして入学からわずか半年後、ヘッセは神学校から脱走するという衝撃的な行動に出ました。この出来事は彼の人生における大きな挫折であり、同時に転機ともなりました。

脱走後、彼は深刻な不眠症やノイローゼに苦しみ、両親との関係も悪化の一途をたどりました。自殺未遂を起こし、精神科病院への入院を経験するなど、暗く苦しい青春時代を送ったのです。

この時期のヘッセ自身の苦悩や絶望感、権威への反発心。これらは『車輪の下』の主人公ハンスが経験する神経衰弱や、友人ハイルナーの反抗的な態度のなかに、色濃く反映されているといえます。

ある意味ではハンスの繊細さや苦悩と、ハイルナーの自由への渇望や反骨精神。これらはヘッセ自身の内面に存在したふたつの異なる側面が具現化されたものといえるかもしれません。

ヘッセを支えた存在

しかしながら、ヘッセ自身はハンスのように若くして命を落とすことはありませんでした。

彼がこの精神的な危機を乗り越え、後に世界的な文学者として成功を収めることができた背景には、母親の存在が非常に大きかったといわれています。

母親は世間の常識や期待から外れて苦しむ息子を理解し、献身的に支え続けました。

『車輪の下』において、主人公ハンスに母親という存在がいないという設定があります。これはヘッセ自身の人生との対比において、極めて重要な意味合いを持っていると考えられます。

作品に込めた思い

ヘッセは後年、『車輪の下』の執筆動機について語っています。

ひとつは自らの苦しい体験を描くことで、過去のトラウマから自己を解放しようとしたこと。

そしてもうひとつは、個人を抑圧する当時の教育制度や社会の権威に対し、批判者としての役割を果たしたかったということです。

つまりこの作品はヘッセにとって、個人的な体験の昇華であると同時に、社会に対する痛切なメッセージでもあったのです。

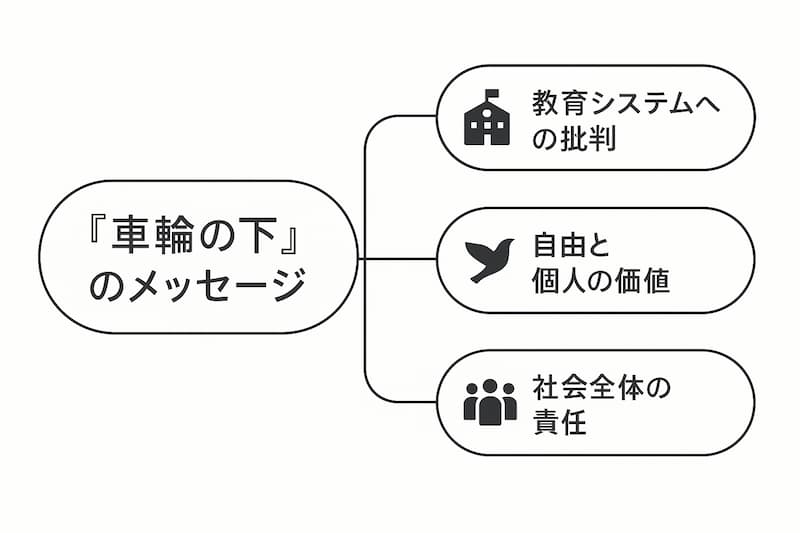

『車輪の下』が本当に伝えたいことは何か?

ヘルマン・ヘッセの『車輪の下』は、単に才能ある少年が挫折していく悲しい物語ではありません。

当時の社会や教育のあり方に対するヘッセ自身の痛切な問いかけとして読むことができます。

本作が本当に伝えたいことはひとつに絞られるものではありませんが、いくつかの重要なメッセージが込められていると考えられます。

画一的な教育システムへの批判

もっとも明確に読み取れるのは、当時のドイツにおける画一的で権威主義的な教育システムへの批判でしょう。

物語のなかで、学校は子どもの個性や自然な発達を考慮しません。社会の要求する型にはまった人材を育成することに主眼を置いているのです。

ハンスのような感受性豊かな少年が、そのプレッシャーのなかでいかに精神的に追い詰められるか。そして本来もっていたはずの可能性を奪われていくかが克明に描かれています。

ヘッセ自身の神学校での苦い経験が、この批判の根底にあることは疑いありません。

個人の尊厳と自由な精神の価値

次に挙げられるのは、個人の尊厳と自由な精神の価値です。

ハンスが心惹かれる友人ハイルナー。彼は既存の枠にとらわれず、自らの感性に従って生きようとする存在として象徴的に描かれています。

社会的な成功や周囲からの評価だけが人生の価値基準ではありません。

ヘッセは自分自身の内なる声に耳を傾け、自分らしく生きることの大切さを訴えているように思えます。

ハンスの悲劇の一因。それは、彼が自分自身の本当の望みを見失い、社会が敷いたレール、すなわち「車輪」から降りる術を見つけられなかったことにあるのかもしれません。

周囲の大人と社会の責任

さらに物語は、ハンス個人の弱さだけを問題にしているのではありません。

彼を取り巻く大人たち、つまり父親や教師、そして地域社会の人々の無理解や責任をも問いかけているのです。

彼らは善意から、あるいは世間体からハンスに期待をかけますが、彼の内面の苦しみや叫びに真剣に向き合おうとはしませんでした。

物語の最後に靴屋のフライクおじさんが発する言葉は、単なる同情ではありません。

個人を追い詰める社会全体の構造に対する静かな、しかし鋭い告発として響くのです。

私たちは、知らず知らずのうちに、誰かの人生をすり減らす「車輪」の一部となっていないか、と問いかけられているようです。

自由な精神の尊さを訴える

これらの点を総合すると、『車輪の下』は教育や社会のあり方への批判を通じて、一人ひとりの人間の内なる価値を訴えます。

そして抑圧に抗う、自由な精神の尊さを強く訴えかける作品だといえるでしょう。

また社会と個人の間で生じる避けられない葛藤や、人生の複雑さ。これらについて、時代を超えて読者一人ひとりに深く考えさせる力を持っているのです。

本作の魅力と現代にも通じる普遍性

『車輪の下』が、発表から100年以上の時を経てもなお、国境や文化を超えて多くの人々に読み継がれています。

なぜ強い印象を与え続けているのでしょうか。その理由はこの作品が持つ卓越した文学的な魅力と、現代社会に生きる私たちにも深く響くテーマの普遍性にあります。

美しい自然描写と詩的な文体

まず文学的な魅力として、ヘッセならではの美しい文章表現が挙げられるでしょう。

詩人としての側面ももつヘッセの筆。それは物語の舞台となるドイツ南部の豊かな自然風景や、光と影が織りなす情景を、非常に詩的かつ感覚的に描き出しています。

この美しい描写は、主人公ハンスの繊細な感受性や内面の移ろいと見事に呼応します。そして物語世界への没入感を深め、読者に強い感動を与えるのです。

巧みな心理描写と共感

次に登場人物たちの心理描写の巧みさです。

特に主人公ハンスが経験する、

- 期待と不安

- 喜びと苦悩

- 友情への渇望と孤独感

- 希望と絶望

こうした思春期特有の複雑で揺れ動く心情が、驚くほどリアルかつ繊細に捉えられています。

読者はハンスの心の軌跡をまるで自分のことのように辿ります。そして彼の痛みや喜び、最終的な悲劇に深く共感せずにはいられないでしょう。

豊かな象徴性と解釈の多様性

さらに作品全体に効果的に用いられている象徴性も、本作の大きな魅力といえます。

タイトルにもなっている「車輪」をはじめ、作中に登場する様々なモチーフ(例えば、釣りやうさぎ、川など)。

これらは物語のテーマを豊かに暗示し、読者に多層的な解釈の可能性を提供しています。

これにより読むたびに新たな発見があり、作品への理解が深まっていくという読書体験が得られるでしょう。

現代にも通じる教育への問い

そしてこの作品が現代においても色褪せない最大の理由は、そのテーマが持つ普遍性にあります。

教育における画一性や過度な競争の問題は、形を変えながらも今日の多くの社会で依然として課題となっています。

『車輪の下』が提起する問い。それは個性を尊重し、人間的な成長を促す教育とは何か、ということです。

これは現代を生きる私たちにとっても極めて重要です。

社会的プレッシャーとの普遍的な葛藤

また社会からの期待に応えなければならないというプレッシャー、周囲と異なることへの恐れ、同調圧力。これらもいつの時代、どの社会においても人々が直面する普遍的な悩みです。

情報化が進み、他者との比較が容易になった現代社会においては、むしろこうしたプレッシャーは増している側面もあるかもしれません。

アイデンティティ探求という永遠のテーマ

さらに自己とは何か、人生において本当に価値あるものは何か。こうしたアイデンティティを探求する苦悩は、特に若い世代にとって永遠のテーマといえるでしょう。

ハンスが経験する自己喪失と、自分らしい生き方を模索する姿は、現代を生きる私たち自身の姿を映し出す鏡となるのです。

不朽の名作たる所以

このように、『車輪の下』は美しい文学的表現と、時代や文化を超えて人々の心に響く普遍的なテーマを併せ持っています。

だからこそ、100年以上にわたって読み継がれる不朽の名作として、今もなお多くの人々を惹きつけてやまないのです。

『車輪の下』心に響く名言集

『車輪の下』には、物語のテーマや登場人物たちの心情を深く映し出す言葉が多く登場します。読者の心に長く残り続ける、印象的な言葉たちです。

ここでは、そのなかから特に心に響く名言をいくつか選び、ご紹介しましょう。

引用は主に広く読まれている高橋健二訳(新潮文庫)に基づきますが、他の訳も参考にしました。

ハイルナーの問いかけ

まず自由奔放な友人ハイルナーが、勉強に追われるハンスに向けて放つ言葉です。

「きみはどんな勉強でも好きですすんでやっているのじゃない。ただ先生やおやじがこわいからだ。一番や二番になったって、なんになるのだい?」

このセリフは、ハンスの勤勉さが内発的な動機ではないことを鋭く指摘しています。

周囲への恐れや期待に応えようとする義務感から来ていること、そして成績や順位といった外面的な評価の空しさを表しているのです。

校長の警告

次に神学校の校長が成績の落ち始めたハンスにかけた言葉です。

「疲れきってしまわないようにすることだね。そうでないと、車輪の下じきになるからね。」

一見するとハンスを気遣っているようにも聞こえます。しかしそこには個人の状態よりも、社会のシステムから脱落することへの警告のような響きがあります。

あるいは冷徹な宣告のようにも感じられるでしょう。

作品のタイトルにも直結する、非常に重い意味をもつ言葉といえるでしょう。

フライクおじさんの指摘

物語の終盤、ハンスの死後、靴屋のフライクおじさんがハンスの父親に語りかける言葉も忘れられません。

「あんたとわしもたぶんあの子のためにいろいろ手ぬかりをしてきたんじゃ。そうは思いませんかな?」

ハンスの悲劇的な結末に対して、周囲の大人たちにも責任があったのではないか、という静かな、しかし痛烈な問いかけです。

物語全体を締めくくる上で、深い余韻と反省を促す一言となっています。

ヘッセ自身の視点

また作中の地の文にも、ヘッセ自身の思想が表れた一節があります。

例えば、個性の多様性を無視し、画一的な人間を作り出そうとする教育制度に対する次のような記述です。

「人間は一人ひとりなんと違うことだろう、そして育つ環境や境遇もなんとさまざまなことだろう!

政府は自らが保護する学生たちのそうした違いを公平かつ徹底的に、一種の精神的なユニフォームやお仕着せによって平均化してしまうのである。」

(光文社古典新訳文庫、松永美穂訳より引用の意訳を含む)

これらの言葉は単に物語の筋を追うだけではありません。私たち自身の生き方や価値観、そして社会との関わり方について、深く考えさせてくれる力を持っているのです。

おすすめの翻訳・書籍情報

ヘルマン・ヘッセの『車輪の下』は、日本でも長年にわたって愛読されてきました。現在(2025年4月時点)でも複数の翻訳版が出版されています。

どの翻訳を選ぶかによって、読みやすさや作品から受ける印象が異なる場合があります。自分に合った一冊を見つける際の参考にしてください。

定番|高橋健二訳(新潮文庫)

もっとも広く知られ、長年定番とされてきたのは、高橋健二氏による翻訳(新潮文庫)でしょう。

ヘッセ作品を日本に紹介した功績者であり、その訳文は格調高く、文学的な雰囲気を存分に味わうことができるでしょう。

多くの方がこの翻訳で『車輪の下』に親しんできました。ただ出版から時間が経っているため、現代の読者にとっては少し言葉遣いが古風に感じられるかもしれません。

新潮文庫版は、現在も書店やオンラインで容易に入手でき、電子書籍版も配信されています。価格は税込539円です。

原文に忠実|実吉捷郎訳(岩波文庫)

岩波文庫からは、実吉捷郎氏による翻訳が出ています。こちらも古典的な名訳として評価が高く、原文に忠実で堅実な訳文が特徴です。

じっくりと作品と向き合いたい方、より原文に近いニュアンスを知りたい方には適しているかもしれません。こちらも継続して刊行されています。

読みやすさ重視|松永美穂訳(光文社古典新訳文庫)

比較的新しい翻訳としては、松永美穂氏によるもの(光文社古典新訳文庫)があります。こちらのタイトルは『車輪の下で』となっています。

現代の日本語として非常に自然で読みやすいと評判が高いです。特に若い世代の読者や、海外文学の古典に初めて触れる方にとっては、入門しやすい選択肢となるでしょう。

その他の翻訳と自分に合った訳の選び方

この他にも秋山英夫氏(講談社文庫など)や、岡田朝雄氏(草思社文庫)などによる翻訳も存在します。可能であれば、図書館などでいくつかの翻訳を実際に手に取ってみてください。

冒頭部分などを読み比べてみるのが、自分にもっとも合った訳を見つけるための確実な方法です。

『車輪の下』あらすじと要点のまとめ

ヘルマン・ヘッセ『車輪の下』のあらすじ、テーマ、背景などを解説しました。

社会の「車輪」に翻弄された少年ハンスの物語は、教育や個性のあり方を問いかけ、時代を超えて心に響きます。ぜひ原作を手に取り、ヘッセが投げかける深い問いに触れてみてください。

最後にポイントを箇条書きでまとめます。

- 『車輪の下』はドイツの文豪ヘルマン・ヘッセが1906年に発表した長編小説である

- ヘッセ自身の神学校での体験が色濃く反映された自伝的作品とされる

- 主人公は類まれな才能をもつ少年ハンス・ギーベンラート

- ハンスは周囲の期待に応えようと勉学に励み、神学校へ進学する

- 神学校で自由奔放な友人ハイルナーと出会い、その生き方に影響を受ける

- 厳しい規律と学業のなかで次第に精神を消耗し、神経衰弱となる

- 親友ハイルナーは退学、ハンスも孤立し神学校を去り故郷へ戻る

- 故郷では周囲の冷淡さや失恋を経験し、さらに挫折感を深める

- 機械工として再起を図り労働に喜びを見出すかに見えた

- しかし職場の飲み会の帰り道、酔って川に転落し命を落とす

- ハンスの死因は事故か自殺か明確には描かれていない

- タイトル「車輪の下」は、社会制度や期待に個人が押し潰される様を象徴する

- 当時の画一的な教育システムへの強い批判が込められている

- 個性の尊重や、自分自身の内なる声に従うことの重要性を示唆する

- 美しい自然描写と繊細な心理描写、普遍的なテーマが魅力である

最後まで見ていただきありがとうございました。