※【PR】この記事には広告を含む場合があります。

この記事でわかること

✓ 物語の起承転結と、ブレーメンに行かずに終わる意外な結末

✓ 年老いた動物たちがなぜ旅に出たのかという物語の背景

✓ 愉快な物語の裏に隠された、現実的で少し怖いテーマや教訓

✓ 物語の作者や元ネタ、日本にも存在する類似の昔話といった文化的背景

『ブレーメンの音楽隊』と聞いて、動物たちの心温まる友情物語を思い浮かべるかもしれません。しかし動物たちが目的地であるブレーメンに、結局たどり着かなかったことをご存知ですか?

それどころか、大人になって物語を読み返すと「内容は意外とひどい」「むしろ怖い話だ」と感じる声も少なくありません。

この記事では、有名な『ブレーメンの音楽隊』のあらすじをわかりやすく解説します。

さらに物語に隠された意外なテーマや教訓、なぜ「ひどい」と評されるのか、その理由も掘り下げていきます。

意外な結末?『ブレーメンの音楽隊』のあらすじを解説

まずは物語の基本情報からあらすじ、そして大人向けの考察まで、次の順で詳しく見ていきましょう。

- 『ブレーメンの音楽隊』の基本情報|いつの話?

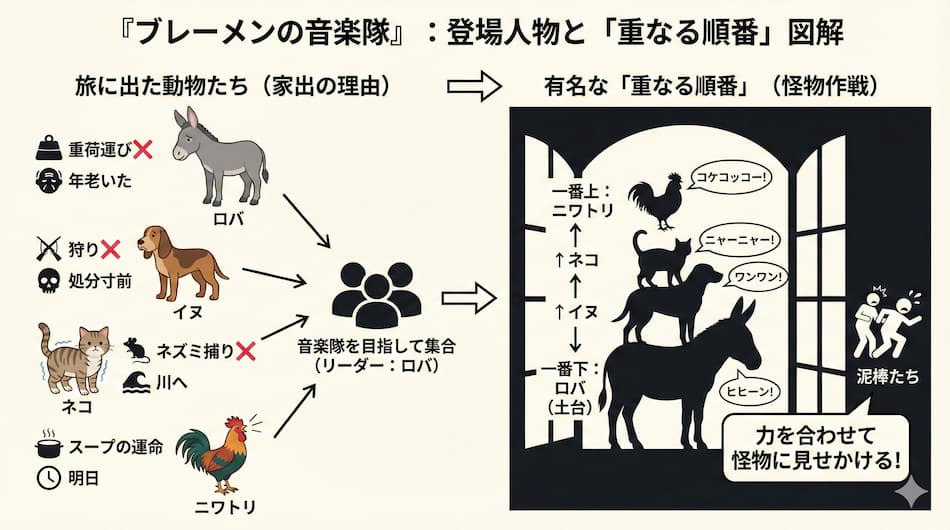

- 登場人物と有名な「重なる順番」相関図付き

- 【子ども向け】詳しいあらすじ(起承転結にて解説)

- 『ブレーメンの音楽隊』は本当に怖い?その理由とは

- 『ブレーメンの音楽隊』が「ひどい」と言われる理由

『ブレーメンの音楽隊』の基本情報|いつの話?

『ブレーメンの音楽隊』は、19世紀初頭にグリム兄弟によってまとめられたドイツの有名な昔話です。

作者と時代背景

作者として知られるヤーコプとヴィルヘルムのグリム兄弟は、物語を創作したわけではありません。彼らは当時、ドイツの各地で口伝えに語り継がれていた民話を収集した学者だったのです。

この物語は1819年に出版された、『グリム童話集』の第2版に収録されたことで、世界中に知られるようになりました。

物語の舞台とジャンル

また動物たちが目指す舞台「ブレーメン」は、北ドイツに実在する都市を指します。歴史的に自由で活気のある商業都市だったため、物語の中では希望の象徴として描かれています。

ジャンルはグリム童話に収められた「民話」に分類されます。しかし動物たちが、人間のように考え行動する寓話的な物語として、子どもから大人まで広く親しまれてきました。

以上のように、本作は19世紀ドイツの文化的背景を持ちながら、グリム兄弟の手によって不朽の名作として形作られた物語といえるでしょう。

登場人物と有名な「重なる順番」相関図付き

※ 相関図の別のバージョンはこちら。

『ブレーメンの音楽隊』の主人公は、それぞれ異なる事情で飼い主のもとを離れた4匹の動物たちです。ここでは各登場人物の特徴と、物語の象徴である有名な「重なる順番」を解説します。

旅に出た4匹の動物たち

物語の中心となる動物たちは以下の4匹です。

ロバ

年をとって重い荷物が運べなくなり、ひどい扱いを受けるようになったため家出します。最初に「ブレーメンで音楽隊になろう」と思いつく、一行のリーダー的な存在です。

イヌ

年老いて狩りの役立たなくなった猟犬で、飼い主に処分されそうになり逃げ出しました。途方に暮れていたところをロバに誘われ、旅に加わります。

ネコ

ネズミを捕まえられなくなったことで、川に沈められそうになっていたところを一行と出会いました。

ニワトリ

翌日にはスープにされる運命にあると嘆いていたところを、ロバたちに誘われ仲間に加わりました。

そして動物たちと対峙するのが森の家に住む「泥棒たち」です。

物語の象徴「重なる順番」

物語のクライマックスで、動物たちは泥棒を驚かせるために力を合わせて重なります。

ブレーメンの銅像にもなっている、その有名な順番は以下のとおりです。

(一番上)ニワトリ

( ↑ )ネコ

( ↑ )イヌ

(一番下)ロバ

この体勢で一斉に鳴き声をあげ、自分たちをひとつの大きな怪物に見せかけることで、見事に泥棒を追い払いました。

体の大きな動物が土台となる、非常に理にかなった並び順といえるでしょう。

【子ども向け】詳しいあらすじ(起承転結にて解説)

むかしむかし、年をとって重い荷物が運べなくなったロバがいました。

飼い主からひどい扱いを受けていたロバは、「そうだ、ブレーメンへ行って音楽隊になろう!」と思い立ち、家を飛び出します。

仲間との出会いと旅の始まり

旅の途中、ロバは同じように年をとって困っていた仲間に次々と出会いました。

狩りができなくなったイヌ、ネズミを捕れなくなったネコ、そしてスープにされそうだと嘆いていたニワトリです。

「一緒にブレーメンへ行こうよ」とロバが誘うと、みんな大喜びで仲間になりました。

森の中で見つけた一軒家

しかしブレーメンへの道のりは遠く、あっという間に夜になってしまいます。

4匹が森の中で休む場所を探していると、遠くに明かりが灯る家を見つけます。

こっそりのぞいてみると、なんとそこは泥棒たちの隠れ家で、テーブルにごちそうを並べていました。

お腹がぺこぺこだった動物たちは、泥棒たちを追い出すための作戦を考えます。

泥棒との対決と結末

まず、ロバが窓に前足をかけ、その上にイヌ、ネコ、ニワトリの順番で乗りました。そして「ヒヒーン!ワンワン!ニャーニャー!コケコッコー!」と、みんなで一斉に鳴きたてます。

窓に映るおかしな影と大きな鳴き声に、泥棒たちは「化け物が出たー!」と真っ青になって逃げていきました。

4匹は家に入ってごちそうをお腹いっぱい食べ、安心して眠りにつきます。

戻ってきた泥棒と暗闇の反撃

ところが夜中に、泥棒のひとりが様子を見に戻ってきたのです。

暗闇の中、戻ってきた泥棒は、光るネコの目に驚いてひっかかれ、イヌにかみつかれてしまいます。

さらにロバに思いっきりけとばされ、ニワトリの甲高い鳴き声にもびっくりして、命からがら逃げ帰りました。

「あの家には恐ろしい魔物がいる!」という話を聞いた泥棒たちは、二度と戻ってきませんでした。

すっかりその家が気に入った4匹は、ブレーメンに行くのをやめて、ずっとそこで暮らすことにします。こうして動物たちは、新しいおうちでいつまでも仲良く幸せに過ごしました。

『ブレーメンの音楽隊』は本当に怖い? その理由とは

動物たちが活躍する愉快な物語として知られる『ブレーメンの音楽隊』。

しかし大人になってから読むと、「本当に怖い」と感じられる側面も持っています。

その理由は、物語の背景にある容赦のない現実や、登場人物たちの行動が単純な善悪では割り切れない点にあるでしょう。

容赦のない現実的な設定

まず物語の導入部が、非常にシビアです。

動物たちは皆、長年忠実に仕えてきたにもかかわらず、年老いて「役に立たない」と判断された途端、命の危機にさらされます。

これは働く能力や生産性だけで価値を判断するという、現代社会にも通じる冷徹な価値観を突きつけられるようで、リアルな恐怖を感じさせる点です。

主人公たちの自己中心的な行動

また、動物たちが泥棒の家を襲撃する場面も、その動機を考えると恐ろしさが浮かび上がります。

動物たちは正義感からではなく、自分たちの空腹を満たし、安全な寝床を確保するという、きわめて自己中心的な理由で行動を起こしました。

家の中の人間を「泥棒」と決めつけていますが、それは自分たちの強奪行為を正当化するための口実だったのかもしれません。

弱者と強者の逆転

そしてもともと「追われる側」だった動物たちが、泥棒を追い出して「追い出す側」の立場に変わる結末も、単純なハッピーエンドとはいえないでしょう。

かつて自分たちが飼い主にされたように、今度は自分たちが力で他者を排除する側に回ったのです。

本物語は弱い者がさらに弱い者を犠牲にして生き残るという、生存競争の冷徹な一面を暗示しているとも考えられます。

以上のように楽しい物語の裏側には、善と悪、被害者と加害者の境界線が曖昧になる、少し怖いテーマが隠されています。

『ブレーメンの音楽隊』が「ひどい」と言われる理由

世界中で愛される名作でありながら、一方でその内容が「ひどい」と評されることがあります。その理由は、登場人物たちの容赦ない行動と、物語の有名な結末にあります。

飼い主たちの残酷な仕打ち

繰り返しになりますが、物語の発端となる飼い主たちの残酷さです。

年老いたロバには餌を与えず、猟犬は殺されかけ、ネコは川に沈められそうになり、ニワトリはスープにされる寸前でした。

これは長年尽くしてくれた相手への感謝のかけらもない、一方的な搾取と廃棄の構図です。

多くの読者が「ひどい」と感じる物語の根幹といえるでしょう。

動物たちの身勝手な行動

しかし主人公である動物たちの行動も、その仕返しとしては自己中心的かもしれません。

理不尽な仕打ちによって家を追われたはずの動物たちが、今度は自分たちが力ずくで他人の家と食料を奪う側に回っています。

自分たちが受けた苦しみを省みることなく、同じように他者から住処を奪う行為は、決して褒められたものではないという厳しい見方ができます。

有名な「タイトル詐欺」

そしてもっとも大きな理由が、「タイトル詐欺」ともいえる結末です。

読者が応援してきたはずの「音楽隊になる」という純粋な夢が、目の前の安楽な生活のためにいとも簡単に捨てられてしまいます。

仲間と支え合ったはずの崇高な目標が、快適な暮らしの前にあっけなく消え去るのです。

このあまりに現実的な展開は、夢を追いかける物語を期待した読者にとって一種の裏切りであり、「ひどい」結末と映るのかもしれません。

『ブレーメンの音楽隊』のあらすじから学ぶ物語の教訓

物語をより深く楽しむために、ここからは本作に込められた教訓や、知っていると面白い豆知識について、以下の順にご紹介します。

- 作者が本当に伝えたかったことは?物語が教える教訓

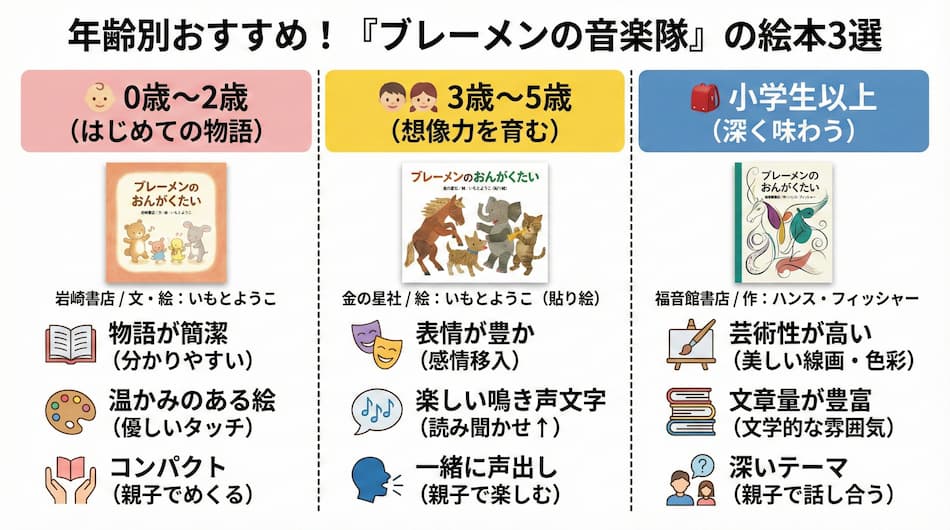

- 年齢別おすすめ!『ブレーメンの音楽隊』の絵本3選

- 日本にもあった?ブレーメンの音楽隊の元ネタ

- よくある質問(Q&A)

作者が本当に伝えたかったことは?物語が教える教訓

『ブレーメンの音楽隊』は、その愉快なあらすじの中に、時代を超えて私たちの心に響く、いくつかの大切な教訓を教えてくれます。

作者が本当に伝えたかったことは、主に3つのメッセージに集約できると考えられます。

力を合わせることの大切さ

1つ目は「力を合わせることの大切さ」です。

ロバ、イヌ、ネコ、ニワトリは、それぞれ一匹では無力で、泥棒に太刀打ちできなかったでしょう。しかしお互いの個性を活かして協力することで、自分たちよりも強い相手を見事に撃退しました。

これは仲間と連帯すれば、どんな大きな困難も乗り越えられるという、普遍的なメッセージといえます。

いつでも再出発できる希望

2つ目は、「いつでも再出発できる」という希望です。

主人公たちは皆、年老いて社会から「役立たず」と見なされた存在

でした。それでも動物たちは運命を嘆くのではなく、「音楽隊になる」という新たな夢を抱いて行動を起こします。

この姿は年齢や境遇に関わらず、自分の意思で人生を切り開いていけるという勇気を与えてくれるでしょう。

目標に固執しない柔軟性

3つ目は、「目標に固執しない柔軟な考え方」です。

動物たちは、最終的に目的地であったブレーメンには行きませんでした。それは旅の途中で手に入れた家での暮らしが、動物たちにとっての本当の幸せだったからです。

当初の計画よりも、目の前にある幸福を大切にする賢明さも、この物語が教えてくれる重要な教訓なのかもしれません。

年齢別おすすめ!『ブレーメンの音楽隊』の絵本3選

『ブレーメンの音楽隊』は様々な出版社から絵本が出されており、それぞれに絵のタッチや文章の表現が異なります。

ここでは、お子様の年齢や発達段階に合わせて、特におすすめの絵本を3冊ご紹介します。

0歳~2歳向け

物語に初めて触れるこの時期には、いもとようこさんが文と絵を手掛けた『ブレーメンのおんがくたい』(岩崎書店)がぴったりです。

小さな子どもにもかりやすいように、物語が非常に簡潔にまとめられています。また、いもとようこさんならではの温かみのある優しいタッチの絵が、赤ちゃんの心を引きつけるでしょう。

コンパクトなサイズ感で、親子で一緒にページをめくる時間に最適です。

3歳~5歳向け

物語への想像力が豊かになるこの年齢には、同じくいもとようこさんの貼り絵で描かれた『ブレーメンのおんがくたい』(金の星社)をおすすめします。

愛らしい動物たちの表情が感情豊かに表現されており、子どもたちが物語の世界に没入しやすくなっています。

特に動物たちの鳴き声が楽しい文字でデザインされているため、読み聞かせが大変盛り上がります。親子で一緒に声を出して楽しむのに最適な一冊です。

小学生以上向け

物語の背景まで深く味わいたい小学生以上のお子様には、ハンス・フィッシャー作の『ブレーメンのおんがくたい』(福音館書店)が良いでしょう。

スイスの絵本作家フィッシャーによる、流れるような美しい線画と独特の色彩は芸術性が高いです。

絵を眺めているだけでも楽しむことができ、文章量も豊富で、原作の持つ文学的な雰囲気を忠実に伝えてくれます。

「なぜ動物たちはブレーメンに行かなかったのか」など、物語の深いテーマについて親子で話し合うきっかけを与えてくれる一冊です。

日本にもあった?ブレーメンの音楽隊の元ネタ

『ブレーメンの音楽隊』はドイツの物語として有名ですが、その元になった話や、日本に存在するよく似た昔話についてご存知でしょうか。

原作の元ネタはドイツの民話

この物語の直接の元ネタは、特定の作家が創作したものではなく、グリム兄弟がドイツで聞き集めた民話のひとつです。

動物たちが協力して困難に立ち向かうという話の原型は、古くからヨーロッパの様々な地域で語り継がれていたと考えられています。

日本に存在する類似の物語

一方、驚くことに日本にも『ブレーメンの音楽隊』とそっくりな昔話が存在します。

例えば「あてのない旅」という物語では、主人公がロバではなく日本の農村で馴染み深い「馬」に変わっています。

年老いた動物たちが仲間になり、力を合わせて泥棒を追い出すという筋書きはほとんど同じです。

このような類似の話は、中部地方や東北地方など、日本の各地で確認されています。

なぜこれほど似た話が日本にあるのかというと、明治時代に海外から伝わった『ブレーメンの音楽隊』が、人々の間で語り継がれるうちに少しずつ変化したからではないか、という説が有力です。

馴染みのない「ロバ」を「馬」に変えるなど、日本風にアレンジされ、いつしか日本の昔話として定着していったのでしょう。

物語が国境を越え、その土地の文化に合わせて形を変えていくことがわかる、大変興味深い事実です。

よくある質問(Q&A)

ここでは、『ブレーメンの音楽隊』に関するよくある質問と、その答えをまとめました。

Q1. ブレーメンの音楽隊の順番は

物語の中で動物たちが泥棒を驚かせるために重なる有名な順番は、下から「ロバ→ イヌ →ネコ → ニワトリ」です。

一番体が大きくて力持ちのロバが土台となり、その上にイヌ、ネコ、そして一番上にニワトリが乗りました。

この体勢は物理的にも安定しており、窓から家の中をのぞくのにちょうど良い高さになります。

この姿で一斉に鳴き声をあげ、泥棒たちをひとつの大きな怪物だと勘違いさせた、動物たちの知恵と協力の象徴的なシーンといえるでしょう。

Q2. 元ネタや原作はあるの?

前述の見出しで触れたとおり、この物語に特定の原作者や一冊の原作本は存在しません。

『ブレーメンの音楽隊』は、もともとドイツで古くから口伝えに語り継がれてきた民話のひとつです。

作者として知られるグリム兄弟は、こうした民話を消えてしまわないように聞き集め、童話集としてまとめた学者でした。

そのため物語の元ネタは特定の作品ではなく、ドイツの民衆の間で育まれた口承文学そのものといえます。

Q3. グリム童話全体が伝えたいことは?

グリム童話集は非常に多くの物語から成り立っているため、全体を貫くたったひとつのメッセージを挙げるのは困難です。しかし多くの物語に、共通するテーマはいくつか見られます。

例えば、「正直な心や勇気が最後には報われる」といった教えや、「悪い行いをすれば罰を受ける」という考え方が根底にあることが多いです。

またもともとグリム兄弟の目的は、子どもへの教訓だけでなく、ドイツの伝統的な文化や言葉を後世に残すことでした。

そのため物語には、当時の人々の暮らしや価値観が色濃く反映されています。

『ブレーメンの音楽隊』のあらすじと物語のポイント総まとめ

弱者が協力して幸せを掴むという希望の物語でありながら、その裏には現実社会の厳しさも描かれている。

この奥深さこそが、本作が時代を超えて私たちの心を引きつけ続ける理由かもしれません。

それでは最後にポイントを箇条書きでまとめます。

- 19世紀初頭にグリム兄弟が編纂したドイツの民話である

- 舞台は北ドイツに実在する自由都市ブレーメンが目的地

- 主人公は飼い主に捨てられたロバ、イヌ、ネコ、ニワトリ

- 動物たちは音楽隊になるという夢を抱いて旅に出る

- 下からロバ、イヌ、ネコ、ニワトリの順に重なり泥棒を威嚇

- 知恵と協力で森の家に住む泥棒たちを追い出すことに成功

- 偵察に来た泥棒を暗闇で撃退し、家を完全に手に入れる

- 最終的にブレーかもしれませんでしたブレーメンには行かず、物語は道中で終わる

- 泥棒から奪った家が気に入り、そこで幸せに暮らす結末

- 役に立たない者は切り捨てられるという現実的な恐怖を描写

- 動物の行動は正義ではなく生存をかけた自己中心的な側面も持つ

- 弱者が別の弱者を犠牲にする生存競争の残酷さを示唆

- 弱い者でも力を合わせれば大きな困難を乗り越えられる教訓

- 年齢を問わず再出発できるという希望のメッセージを伝える

- 日本にも馬が主人公の「あてのない旅」など類似の民話が存在

最後までご覧いただきありがとうございました。コンテンツライターのヨミトがお届けしました。(プロフィールはこちら)