※【PR】この記事には広告を含む場合があります。

この記事のポイント

- 「この世の喜びよ あらすじ」について、物語の概要と舞台設定を理解できる

- 登場人物と物語の関係性を知り、キャラクター同士のつながりを把握できる

- 二人称視点の特徴や読者への影響について学べる

- 芥川賞受賞の理由や純文学としての評価を理解できる

「この世の喜びよ」は、第168回芥川賞を受賞した井戸川射子氏の作品です。独特な語り口やテーマ性が多くの読者の関心を集めています。

「この世の喜びよ あらすじ」を知りたいという方のなかには、作品の全体像を把握したい方もいれば、登場人物と物語の関係性を深く理解したいと考えている方もいるでしょう。

本記事では、物語の展開や二人称視点がもたらす読書体験について詳しく解説し、作品の魅力を探ります。

また純文学としての評価や芥川賞受賞の理由と選評にも触れ、なぜこの作品が文学界で注目を集めたのかを考察します。

一方で、一部の読者から「つまらない」との評価も見られる点についても掘り下げ、作品の特徴と好みが分かれる要因を分析。

さらに解説・考察の観点からテーマと作品の意図を整理し、物語が持つメッセージを紐解きます

本記事を読むことで、「この世の喜びよ」の深い魅力を理解し、より豊かな読書体験を得るための手助けができれば幸いです。

- 『この世の喜びよ』を今すぐお得に読むには?

- 静かな感動を呼ぶ本作の世界観に、まずは少しだけ触れてみませんか?

国内最大級の電子書籍ストア「コミックシーモア」なら、無料で作品の冒頭部分を試し読みできます。

さらに、新規会員登録で70%OFFクーポンが必ずもらえるので、気になったらすぐにお得に購入できますよ。

» コミックシーモアで無料立ち読みしてみる

» コミックシーモアで無料立ち読みしてみる

この世の喜びよ あらすじと作品の魅力

は、日常に潜む感情の機微を繊細に描き出し、読者に深い共感を呼び起こす物語です。この章では次のことを取り上げます。

- 井戸川射子が描く独特な世界観

- ショッピングセンターが舞台の物語

- 登場人物と物語の関係性

- 二人称視点がもたらす読書体験

- 解説・考察|テーマと作品の意図

※ この先は多くのネタバレが含まれますので、ご注意ください。

井戸川射子氏が描く独特な世界観

井戸川射子氏の作品は、独特な視点と詩的な表現が特徴です。特に「この世の喜びよ」では、一般的な小説とは異なる語り口が採用されており、読者に新鮮な読書体験を提供します。

本作の大きな特徴のひとつが、二人称視点の使用です。「あなた」という語りかけによって、読者は登場人物に寄り添いながらも、一定の距離を感じる独特な読書体験ができます。

また日常の何気ない場面に、詩的な表現を織り交ぜるのも井戸川射子氏の作風の特徴です。彼女は詩人としての経歴を持ち、その感性が文章の端々に表れています。

さらに登場人物の心情を直接的に表現せず、風景や行動の描写を通じて伝える手法も印象的です。

淡々とした文章のなかで、感情の機微が少しずつ浮かび上がり、作品全体に静かな余韻をもたらしています。このような語りのスタイルが、井戸川射子氏の独特な世界観を形成しているといえるでしょう。

ショッピングセンターが舞台の物語

「この世の喜びよ」の舞台は、どこにでもあるようなショッピングセンターです。特定の都市名や店舗名は登場しませんが、日本の郊外にある大型商業施設の雰囲気が細かく描かれています。

このショッピングセンターは単なる買い物の場ではなく、物語全体に象徴的な意味を持つ空間となっています。

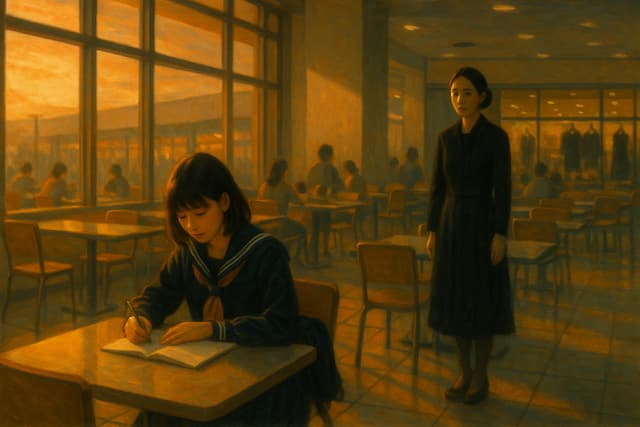

主人公である「あなた」は、ショッピングセンター内の喪服売り場で働く女性です。喪服売り場は人生の転機や終焉に関わる仕事であり、どこか日常の中に非日常的な空気を漂わせています。

対比で際立つ日常と非日常

一方でショッピングセンター全体は、家族連れや学生、お年寄りが集う賑やかな場所です。この対比が物語の持つ静けさや哀愁を際立たせています。

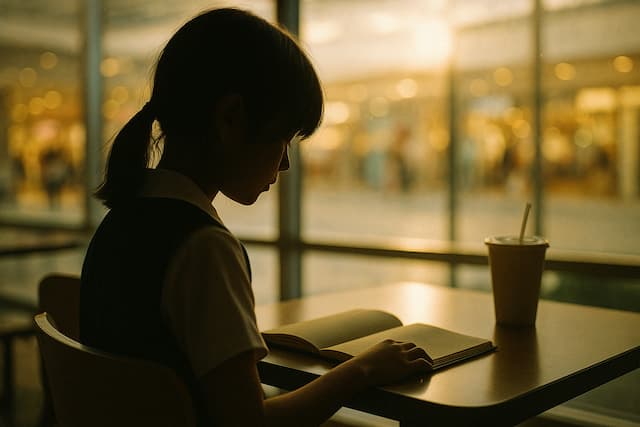

さらにフードコートも物語の重要な舞台となります。ここには学校帰りの中学生や、時間を持て余した高齢者、アルバイトの若者など、さまざまな人々が集います。

主人公が出会うのもフードコートに通う少女です。彼女は勉強をしながら時間を過ごしており、その姿は主人公の過去や記憶と重なるものがあります。

またショッピングセンターは「変わらないように見えて、少しずつ変化していく場所」としても描かれています。

かつては娘たちと訪れていた場所が今では仕事の場となり、時間の経過とともに主人公の視点も変化しています。店内の景色や行き交う人々の姿を通じて、過去と現在が静かに交差するのです。

このようにショッピングセンターは単なる背景ではなく、登場人物の心情の変化や物語のテーマを象徴する場所となっています。

普遍的な空間でありながら、そこで過ごす人々の人生の断片が重なり合うことで、独特の世界観が生まれています。

登場人物と物語の関係性

「この世の喜びよ」には派手な展開こそありませんが、登場人物たちの関係性が物語の核心を形作っています。主人公である「あなた」は、ショッピングセンターの喪服売り場で働く中年女性です。

彼女には成長した娘たちがいますが、以前のように密接な関係ではなくなっています。家庭内での距離感に少なからず寂しさを感じながらも、日々の仕事に追われる生活を送っています。

主人公と少女の出会い

そんな彼女が出会うのが、フードコートで時間を過ごす少女です。少女は中学生で母親の妊娠や家庭の事情により、家のなかで十分な居場所を持てていません。

彼女は学校帰りにショッピングセンターに立ち寄り、勉強をしながら時間を潰しています。主人公はこの少女にかつての娘たちの面影を重ね、距離を保ちつつも自然と気にかけるようになります。

少女もまた主人公の存在を通して、大人との関係のなかで小さな安らぎを感じているように見えます。

物語を彩る周辺人物

また職場の同僚や、ショッピングセンターの常連客も物語に彩りを添えます。例えば、同僚の加納さんは主人公とは異なる価値観を持ち、日常的な会話のなかにそれぞれの人生観が滲み出ています。

フードコートに集まる人々もまた、それぞれの事情を抱えながら日常を過ごしており、彼らの存在がショッピングセンターという場所をよりリアルなものにしています。

それぞれの道

物語の終盤では、少女の家族が登場し、主人公と少女の関係に一区切りがつきます。その場面を通じて、主人公は自分自身の人生や過去を見つめ直します。

少女との関係は一時的なものでありながら、確かに主人公の心に影響を与え、かつての母親としての自分や失われた時間への思いを呼び起こします。

親子や他人といった単純な関係ではなく、曖昧な距離感のなかで生まれる感情の動きこそが、本作の大きな魅力となっています。

- 原作でしか味わえない空気感を体験する

- ショッピングセンターで交差する人々の、言葉にならない感情の機微。記事だけでは伝えきれない、この作品ならではの静かで詩的な空気感を、ぜひ原作でじっくりと味わってみてください。

今なら新規会員登録で70%OFFクーポンが必ずもらえるので、お得に購入できます。

» コミックシーモアで『この世の喜びよ』の世界に浸る二人称視点がもたらす読書体験

「この世の喜びよ」は、二人称視点を用いた珍しい作品です。一般的な小説では、一人称や三人称が使われることが多いですが、本作では「あなた」という語りかけの形が取られています。

この手法により、読者はまるで自分が物語の中心にいるかのような感覚を味わえます。一方で完全に登場人物と同化しているわけではなく、どこか客観的に物語を眺めているような不思議な距離感が生まれます。

没入感と客観性の両立

二人称視点の特徴として、没入感を高める効果が挙げられます。「あなたは~」と語られることで、読者は主人公と同じ体験をしているような感覚になり、物語のなかに深く引き込まれます。

特に日常の風景や記憶の描写が多い本作では、まるで自分自身が過去を振り返るような気持ちになる場面が少なくありません。

記憶と時間の交錯

また二人称視点は、時間の流れや記憶の交錯を強調する役割も担っています。

主人公が過去の出来事を思い出す際、「あなたはかつてここにいた」という表現が使われることで、読者自身の記憶と重なりやすくなっています。

この語り方が作品全体に独特の雰囲気を与え、単なる過去の回想ではなく、現在と過去が曖昧に混ざり合うような感覚を生み出しているのです。

語り手の曖昧さ

さらに語り手の存在が曖昧である点も、本作の特徴といえます。「あなた」と語るのは誰なのかが明確にされておらず、物語が進むにつれて、その声の正体について考えさせられる仕掛けになっています。

この点が作品の解釈に幅を持たせ、読後にさまざまな余韻を残す要因となっています。

このように二人称視点は没入感を与えると同時に、読者に考えさせる余地を残す重要な役割を果たしています。

本作の語りのスタイルが、読者自身の記憶や感情を呼び起こすきっかけとなり、特別な読書体験をもたらしているのです。

解説・考察|テーマと作品の意図

「この世の喜びよ」は、日常に潜む感情や記憶を繊細に描いた作品です。本作のテーマを一言で表現するのは難しいですが、「記憶の重なり」と「人との関係性を通じて見つける喜び」が大きな軸となっています。

作品に登場する「喜び」は単純な幸福ではありません。むしろ喪失や孤独を経験したうえで得られる、静かな満足感に近いものが描かれています。

主人公はすでに子育てを終えた立場にあり、娘たちは成長し自分の手を離れています。そんな彼女が少女と出会い、過去と現在を行き来することで、「この世の喜び」に思いを馳せます。

記憶の万華鏡

時間の流れと記憶の積み重なりも、本作の重要なテーマのひとつです。主人公は少女の姿にかつての自分や娘たちを重ねます。このとき、過去と現在が明確に分かれるのではなく、曖昧に入り混じるように描かれています。

「若さは失われるのではなく、見えにくくなるだけ」といった表現からも、過去の出来事が現在に影響を与え続けることが示唆されています。

また「あなたに何かを伝えられる喜びよ」というラストの一文には、本作のテーマが凝縮されています。人は誰かと関わりながら、自分の経験を言葉にすることで、過去の意味を再認識していくのかもしれません。

こうした要素を踏まえると、本作は時間の流れのなかで生まれる感情や、人とのつながりの大切さを丁寧に描いた作品といえます。

日常の何気ない一瞬が持つ美しさを再認識させる点が、多くの読者の心に響く理由ではないでしょうか。

「この世の喜びよ」の受賞理由を深掘り

「この世の喜びよ」は、その斬新な二人称視点と日常の中に潜む感情の機微を描いた点が評価され、第168回芥川賞を受賞しました。

しかしその独特な作風は読者を選ぶ側面もあり、評価は賛否両論に分かれています。この章では次の内容を取り上げます。

- 芥川賞受賞の理由と選評

- 「つまらない」との評価は本当か?

- 井戸川射子の過去作品との比較

- 純文学としての評価と特徴

芥川賞受賞の理由と選評

「この世の喜びよ」は、第168回芥川賞を受賞した作品です。芥川賞は純文学作品を対象とした権威ある文学賞であり、過去にも多くの作家がこの賞をきっかけに広く知られるようになりました。

本作が受賞に至った理由には、独自の文体とテーマ性や作中に流れる詩的な表現が高く評価されたことが挙げられます。

本作のもっとも特徴的な点は、二人称視点で物語が進行することです。

一般的な小説では一人称や三人称が主流ですが、本作では「あなた」という語りが用いられ、読者は独特の距離感を持って物語に入り込むことになります。

この技法が「新しい文学的挑戦」として注目されました。審査員のひとりである平野啓一郎氏も、二人称視点を用いた作品の難しさに言及しつつ、その挑戦が成功している点を評価しています。

テーマ性と日常描写

また本作のテーマとして描かれるのは、「日常のなかにある喜び」と「記憶の再生」です。

ショッピングセンターというどこにでもある場所を舞台にしながら、喪服売り場の女性と少女との出会いを通じて、過去と現在が交錯する様子が丁寧に描かれています。

この淡々とした日常描写のなかに、深い感情が込められている点が評価されました。

選考委員の川上弘美氏も、「意味ではなく感覚を味わう作品であり、読後に強い余韻を残す」と述べています。

審査員の否定的な意見

一方で、すべての審査員が本作を絶賛したわけではありません。

吉田修一氏は、ショッピングセンターという舞台が特定の場所ではなく、全国どこにでもある風景であることから、「普遍的であるがゆえに、個性が埋もれてしまう可能性がある」と指摘しました。

また松浦寿輝氏も「ミニマリズム的な作風は評価できるが、作品のタイトルほどの喜びが物語全体に漲っているかどうかは疑問」と述べています。

こうした賛否両論のなかでも、独自の語り口と詩的な文体や日常の中に潜む感情の機微を丁寧に描いた点が評価され、最終的に受賞が決定しました。

本作の受賞は、現代文学における新しい語りの可能性を示した点でも大きな意義を持っています。

「つまらない」との評価は本当か?

「この世の喜びよ」に対する読者の評価は分かれています。「つまらない」と感じる人がいる一方で、「静かな感動を覚えた」という意見もあります。

本作には劇的な展開がなく、日常の風景が淡々と描かれています。一般的な小説に慣れた読者にとっては、「何も起こらない」と感じることがあるかもしれません。

また二人称視点の語り口が独特で、読みにくいと感じる人もいるようです。さらに詩的な表現が多用されており、抽象的な描写が続くため、「難解」と思われることもあります。

評価が分かれる理由

一方でこうした特徴を評価する声もあります。日常のなかの静かな感情の変化を味わう作品として、共感を覚える読者も少なくありません。

特に人生経験が豊富な人ほど、登場人物の心情を深く理解できる傾向があるでしょう。

本作の評価は、読者の読書経験や好みによって大きく異なります。エンタメ作品のような明確なストーリーを求める人には合わないかもしれませんが、余韻を楽しむ純文学としては高く評価されています。

芥川賞と言えば

— Me (@Me89878547) July 17, 2025

それ目当てではなかったんだが、何気なく手に取った本が賞受賞作だったのが「この世の喜びよ」。

ものすごく面白いとは感じないけど、なんか雰囲気が良くて、本に浸る幸せが得られる小説だと私は思う。なんだか「センセイの鞄」を再読したくなる。

昨年の芥川賞受賞作の井戸川射子さん『この世の喜びよ』を今更読んだが、文体というか小説というかの強度が非常に高くて滋味深い。自分の過去と目の前の子の未来とをすごい速度で往復し続ける日々の育児の気忙しさが再現されていて、気持ちよく酔った。育児の大先輩かと思ったら同い年の方で衝撃

— K (@wataaaami) November 20, 2024

この世の喜びよっていう小説、何も起こらんけど読んでたら心が苦しくなってなかなか読めん。自分も子供が大きくなったらイオンとかで小さい頃の子供の面影を探すんかな。あかん泣けてくる😭

— 園子 (@ejmmmxxx6) April 21, 2024

井戸川射子の過去作品との比較

井戸川射子の作品は、詩的な表現と独特な語り口が特徴です。「この世の喜びよ」は、彼女の過去作品と比べても、より文学的な挑戦を試みた作品といえます。

例えば、小説デビュー作「ここはとても速い川」は、一人称や三人称の視点が用いられ、登場人物の内面が直接描かれています。

一方「この世の喜びよ」では二人称視点が採用され、読者が物語と一定の距離を保ちながら体験する構成になっています。この違いにより、感情の描写が異なる印象を与えています。

また「ここはとても速い川」では、若者の心理や社会とのズレがテーマとなっています。「この世の喜びよ」は、年齢を重ねた主人公の視点で、記憶や時間の積み重なりが中心に描かれています。

テーマと視点の差異

同じく日常の一コマを切り取る作風ながら、作品ごとに焦点の当て方が異なっている点が特徴です。

詩的な表現の使い方にも違いがあります。

「ここはとても速い川」では、文体そのものがリズミカルに展開されます。「この世の喜びよ」は、淡々とした語りのなかで静かに感情がにじむような作風になっています。

このため読者が感じる余韻の種類も異なるものとなっています。

こうした違いを踏まえると、「この世の喜びよ」は、より文学的な要素を強めた作品であり、読者に深い考察を促す内容となっています。

純文学としての評価と特徴

「この世の喜びよ」は純文学としての評価が高い一方で、一般的なエンタメ小説とは異なる特徴を持っています。

純文学は物語の展開よりも、言葉の表現や登場人物の心理描写を重視する傾向があります。本作もまた派手な出来事ではなく、日常の中に潜む感情や記憶を描いている点が特徴です。

特に物語の展開が静かであることが、純文学としての特徴を際立たせています。

ショッピングセンターという何気ない舞台にて、主人公の心情が淡々と描かれることで、時間の流れや人生の重みがより強調されるのです。このような構成が読者に余韻を残す要因となっています。

表現と解釈の余地

また詩的な表現が多く、比喩や独特な語り口が文章の美しさを引き立てています。

これは井戸川射子の詩人としてのバックグラウンドが反映されたものであり、言葉そのものの魅力を味わう作品です。

一方で読者に解釈を委ねる作りになっている点も、純文学らしい要素です。

物語の意味が明確に説明されるのではなく、読者が考えながら読み進める余地が大きく残されています。

このため読後の印象が人によって異なり、何度も読み返すことで新たな発見がある作品といえるでしょう。

- さあ、『この世の喜びよ』の世界へ

- ここまで『この世の喜びよ』の魅力と深いテーマ性を解説してきましたが、この物語が持つ本当の余韻は、実際に文字を追うことで何倍にも深まります。

コミックシーモアなら、お得な特典を使ってこの感動的な物語をすぐに楽しめます。

- 無料立ち読みで、まずは作品の雰囲気をチェック

- 新規登録でもらえる70%OFFクーポンで、誰でもお得に購入

日常に潜む小さな喜びを見つける旅へ、あなたも出てみませんか?

» 【70%OFFクーポン】コミックシーモアで『この世の喜びよ』を読む

» 【70%OFFクーポン】コミックシーモアで『この世の喜びよ』を読む

「この世の喜びよ あらすじ」まとめ

芥川賞受賞作「この世の喜びよ」は、二人称視点が特徴。ショッピングセンターを舞台に過去と現在が交錯し、人との関係性から生まれる静かな喜びを描きます。

「あなた」という語りかけが没入感を高め、詩的な表現と淡々とした描写が、深い余韻を残す純文学作品です。

最後にあらすじや考察のポイントを箇条書きでまとめます。

- 井戸川射子が手がける独特な世界観が際立つ

- 二人称視点を採用し、読者に特別な没入感を与える

- 舞台はショッピングセンターで、日常の象徴的な空間として機能する

- 主人公は喪服売り場で働く女性で、少女との交流が物語の核となる

- フードコートが登場し、異なる世代が交差する場として描かれる

- 記憶と現在が交錯し、過去の経験が物語に影響を与える

- 井戸川射子の詩的な文体が、日常風景に特別な意味を持たせる

- 感情を直接表現せず、行動や風景から心理を浮かび上がらせる手法を採用

- 芥川賞を受賞し、選考委員からその文学的挑戦が評価された

- 二人称視点の使用が読者に距離感と没入感の両方を与える

- 「つまらない」との評価もあるが、静かな感情の機微を味わう作品である

- 本作は講談社から出版され、ページ数は短めながら濃密な文学体験を提供する

- 過去作と比較し、語りの手法やテーマの深化が顕著である

- 純文学としての評価が高く、詩的な表現や解釈の余白が特徴的である

- タイトルに込められた「この世の喜び」とは、伝えられることの意義を示している

最後までお読みいただき、ありがとうございました。書評ブロガーのヨミトでした。【詳しいプロフィールはこちら】

- 芥川賞 関連記事

- ≫ 小説『火花』あらすじ|登場人物から衝撃の結末、神谷のモデルまで徹底網羅

≫ 苦役列車 あらすじと感想|西村賢太の壮絶な人生が反映された私小説

≫【推し、燃ゆ あらすじ】21歳芥川賞作家が描く推し活のリアルと現代の光と影

≫ 東京都同情塔 あらすじと書評|AI時代の言葉の価値を問う芥川賞受賞作の衝撃

≫ むらさきのスカートの女 あらすじ・解説|犯人は誰?「わたし」の正体とは…

≫ スクラップアンドビルド あらすじ|「死にたい祖父」「生かしたい孫」の物語

≫ むらさきのスカートの女 あらすじ・解説|犯人は誰?「わたし」の正体とは…

≫ 『おらおらでひとりいぐも』あらすじと深いテーマ|74歳桃子の孤独と希望

≫ 心淋し川 あらすじ&読みどころ|西條奈加が描く感動の連作短編を深く知る

≫ 綿矢りさ『蹴りたい背中』のあらすじ|なぜ「気持ち悪い」のに評価される?