※【PR】この記事には広告を含む場合があります。

この記事でわかること

✓ 物語の始まりからストライキが失敗に終わる結末までの詳細な流れ

✓ 主人公が個人ではなく「労働者たち」という集団である作品の構造

✓ 物語が実際の事件や企業をモデルにした、事実に近いフィクションであること

✓ 過酷な労働や団結の重要性といった、現代社会にも通じる作品のテーマ

「おい、地獄さ行ぐんだで!」

あまりにも有名なこの一文から始まる小林多喜二の『蟹工船』。100年近く前に書かれたこの小説が、なぜ今「現代のブラック企業そのものだ」と再び注目されているのでしょうか。

過酷な労働、非人道的な支配、そして逃げ場のない閉鎖空間。

物語で描かれる地獄のような現実は、単なるフィクションではありませんでした。

ここでは『蟹工船』のあらすじを、結末までわかりやすく解説します。

さらに主人公のいない物語の構造、モデルとなった衝撃的な実話、そして現代社会に突きつけられた鋭い問いまで、作品の核心に迫ります。

なぜこの物語が、時代を超えて私たちの心を揺さぶり続けるのか、その理由がきっと見つかるはずです

『蟹工船』のあらすじを分かりやすく解説

まずは、『蟹工船』がどのような物語なのか、その全体像を掴むところから始めましょう。

この章では、作品の基本情報から衝撃的な結末、物語の背景に至るまで、以下の5つのポイントに分けて詳しく解説していきます。

- 『蟹工船』とは?─3分でわかる作品概要

- 登場人物の紹介と相関図

- 結末までの詳細あらすじ【ネタバレ】

- 「蟹工船」はなぜグロい・気持ち悪いと感じる理由

- 本作は実話|モデルや企業(マルハニチロ)を解説

『蟹工船』とは?─3分でわかる作品概要

『蟹工船』は、作家・小林多喜二が1929年に発表した、プロレタリア文学を代表する小説です。

本作品は劣悪な環境で働く労働者たちが、人間としての尊厳を取り戻すため、団結して巨大な権力に立ち向かう姿を描いています。

法律の適用されない「無法地帯」

物語の舞台となる蟹工船は外国水域での操業であるため、航海法や工場法といった法律の適用が及びにくい「実質的に無法状態」でした。

そのため労働者は、利益を追求する会社の道具として非人道的な扱いを受けていたのです。食事や睡眠もろくに与えられず、病気や怪我をしても働かされるのが常でした。

反抗すれば暴力が待っているという、まさに地獄のような状況だったといえます。

例えば、労働者たちの寝床は不衛生で「糞壺(くそつぼ)」と呼ばれ、逃げ出そうとした者は見せしめに拷問を受けます。

作者の小林多喜二は、実際に起きた事件や労働者への取材に基づいて執筆しました。そのリアルな描写が、作品に強烈な説得力を与えています。

以上のように『蟹工船』は、単なる過去の物語ではありません。

現代の「ブラック企業」問題とも通じる部分があり、働くことの意味や人間らしい生き方とは何かを私たちに問いかけます。そのテーマ性は、時代を超えて多くの人の胸を打つことでしょう。

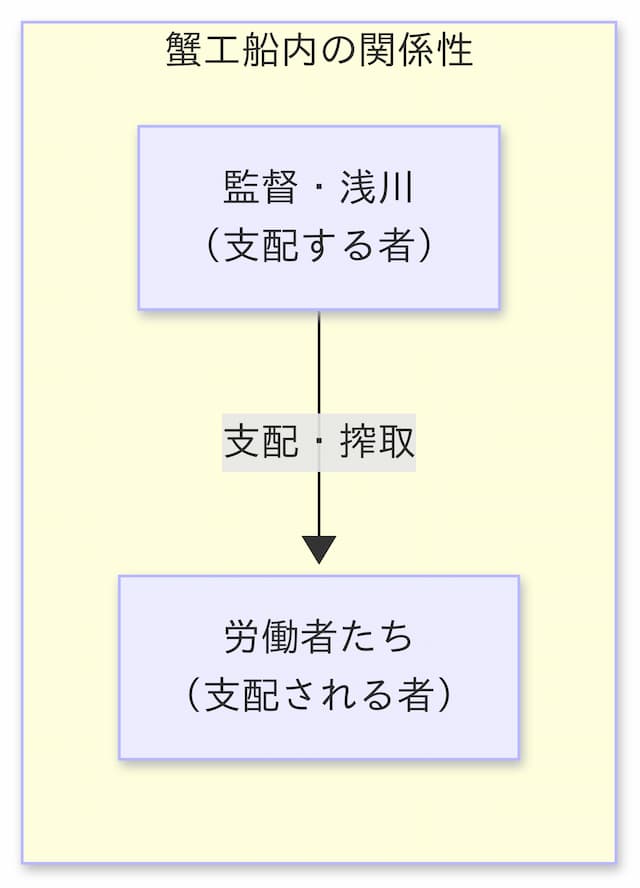

登場人物の紹介と相関図

本物語の大きな特徴として、特定の主人公が存在しない点が挙げられます。

主役はあくまで、蟹工船で働く名もなき「労働者たち」という集団です。そして彼らと対立する存在として、非情な監督の「浅川」が配置されています。

これは個人の英雄的な活躍を描くことが目的ではないからです。

搾取される弱い立場の人々が、いかにして集団として意識を共有し、状況を変えようと行動するかに焦点を当てています。

労働者たち

東北地方の貧しい農村などから、他に働き口がなく集められた人々です。

学生や元坑夫なども含まれており、蟹工船に乗るしか生きる術がない者ばかりでした。

当初は互いに無関心でバラバラでした。しかし過酷な労働と監督の圧政を通じて連帯感が芽生え、物語の重要な推進力となっていきます。

浅川(監督)

会社の利益を絶対視し、労働者を人間として扱わない冷酷な現場監督です。

漁獲量を増やすためなら労働者の命すら軽視し、暴力と恐怖で彼らを支配します。

浅川の非人道的な振る舞いは、労働者たちの怒りを増幅させました。そして、彼らが団結して立ち上がる直接的なきっかけとなるのです。

このように『蟹工船』は、「労働者」と「監督」というシンプルな対立構造を通じて、当時の社会が抱えていた深刻な問題を浮き彫りにしています。

結末までの詳細あらすじ【ネタバレ】

物語の結末は、労働者たちが起こしたストライキが一度は失敗に終わるというものです。

それでもなお、彼らはより強い意志をもって再び立ち上がろうと決意する場面で幕を閉じます。

これは単純な成功物語ではありません。むしろ絶望のどん底で、人間性を取り戻していく精神的な成長と、不屈の魂を描いたものなのです。

地獄のような日常と支配

物語の序盤から中盤にかけて、蟹工船での労働者たちの生活は日に日に苛烈さを増していくのでした。これは浅川監督による、非人道的な支配が原因です。

彼らは人間としてではなく、会社の利益を生み出すための「道具」として扱われることになります。

ろくな食事も与えられずに長時間の重労働を強いられました。

病気や怪我は「怠け」と見なされ、反抗的な態度を取れば容赦ない暴力が待っている、まさに逃げ場のない地獄が日常だったのです。

意識の目覚めと団結

しかし、そんな彼らにも転機が訪れます。あるとき嵐で遭難した数名の労働者が、偶然通りかかったロシアの船に救助されるのです。

そこで彼らは、言葉は通じなくとも人間的な温かいもてなしを受けました。そして通訳を介し、「プロレタリアート(労働者階級)こそが社会でもっとも尊い存在だ」という思想に触れます。

この今まで聞いたこともない考え方は、船に戻った彼らを通じて、仲間たちの心に静かに、しかし着実に広がっていきました。

失敗に終わる最初のストライキ

そして労働者たちの怒りを決定的に爆発させる事件が起こります。

仲間のひとりが、過労と監督の虐待の末に命を落としてしまうのです。彼の亡骸が、まるでゴミのように無情に海へと投棄されるのを見て、労働者たちの我慢は限界に達しました。

彼らはついに団結し、船の機能をすべて停止させるストライキを決行します。その勢いは凄まじく、あれほど権力を振りかざしていた浅川監督を追い詰めることに、一度は成功したかに見えました。

希望から絶望へ、海軍の裏切り

ところが、浅川が密かに無線で助けを求めていた帝国海軍の駆逐艦が、突如として姿を現します。

労働者たちは当初、「国の軍艦が助けに来てくれた」と喜び、万歳三唱で迎えました。しかし彼らの期待は、無残に裏切られることになります。

駆逐艦から乗り込んできた水兵たちは、労働者ではなく資本家の側につきました。そして銃剣を向け、ストライキを鎮圧したのです。

指導者たちは「売国奴」とののしられながら次々と逮捕され、彼らの最初の抵抗は、あまりにもあっけなく失敗に終わるのでした。

絶望から再び立ち上がる決意

ただ一度芽生えた団結の灯は、この敗北によって消えることはありませんでした。

むしろ労働者たちは、国の軍隊ですら自分たちの敵であると知ります。そして「我々の味方は、我々しかいないのだ」という痛切な真実を悟るのでした。

この絶望的な状況の中から、彼らは恐怖を乗り越えることを決意します。

より深く、より静かに、しかし遥かに強い意志で「もう一度!」と、次なる闘いへ向けて再び立ち上がるのです。

「蟹工船」はなぜグロい・気持ち悪いと感じる理由

本作品を読んで「グロい」「気持ち悪い」と感じるのは、ごく自然な反応です。なぜなら作者である小林多喜二は、労働者たちが置かれた地獄のような現実を読者に追体験させるためです。

あえて五感に直接訴えかける生々しい描写を多用しています。その理由は単に悲惨な物語を語るだけではありません。

当時の労働者が日常的に味わっていた肉体的・精神的な苦痛や屈辱を、読者自身の感覚として理解させることにありました。

美化された表現を一切使わないことで、社会の不正に対する「告発」としての文学の力を、最大限に引き出しているのです。

具体的には、作中の様々な場面でその手法が見られます。

日常に溶け込んだ暴力の描写

浅川監督が労働者を支配する手段として、暴力は常に存在します。

彼が手にする棍棒での殴打は日常茶飯事であり、その痛みや音が生々しく伝わってくるでしょう。それだけでなく、病気で動けない者も「偽病者」という札を首から下げられます。

そして凍てつく甲板の柱に縛り付けられるなど、その残虐さが具体的に描かれているのです。

逃れられない不衛生な環境

労働者たちの寝床は、薄暗く悪臭漂う船底にあり、彼ら自身によって「糞壺」と呼ばれていました。

汗や汚物、腐った食べ物の臭いが常に充満し、まさに蛆虫のようにうごめいて生活する様子が描かれます。

体中に湧いたシラミやノミの描写は、特に強烈です。

労働者たちがストーブで下着をあぶり、シラミが「プツン、プツン」と音を立てて焼け死ぬ場面があります。

このシーンは、不快であると同時に、彼らが置かれた不潔さから逃れられない絶望感を象徴しているのです。

命の尊厳が失われた世界

過労や病気によって仲間が衰弱し、命を落としていく過程も克明に記されます。

亡くなった仲間の遺体は、弔われることもなく、まるで物のように麻袋に詰められました。その後、冷たいカムチャッカの海へ投げ捨てられてしまうのです。

人間としての最後の尊厳すらも許されないこの描写は、読者に深い衝撃と悲しみを与えます。

このように肉体的な苦痛や不潔な環境、そして命の軽さをあえて具体的に描いています。

これにより作者は、労働者から人間としての尊厳が根こそぎ奪われていく過程を浮き彫りにしました。

そのため読者が抱く不快感や嫌悪感は、本作品が告発しようとしたテーマの深刻さを理解する上で、むしろ不可欠な要素だといえるでしょう。

本作は実話|モデルや企業(マルハニチロ)を解説

『蟹工船』は小説、つまりフィクション作品です。

しかしその内容は、実際に起きた事件を基にしており、限りなくノンフィクションに近い物語といえます。

作者の小林多喜二は、本作品を書き上げるにあたり、当時の労働者を取り巻く過酷な現実を、ジャーナリストのように徹底的に調査しました。

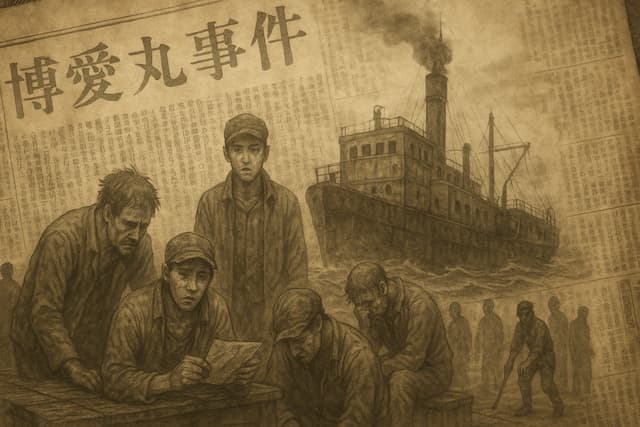

新聞で報じられた虐待事件

本物語が持つ圧倒的な迫力は、単なる空想から生まれたものではありません。その源泉は1920年代に実際にあった、労働者への虐待事件や海難事故の記録に基づいているからです。

1926年(大正15年)に蟹工船「博愛丸」や「英航丸」で起きた凄惨な虐待事件は新聞でも報じられ、社会に特に大きな衝撃を与えました。

モデルとなった船と企業

例えば、作中に登場する船「博光丸」は、この「博愛丸」と「英航丸」から一文字ずつ取って名付けられたとされています。

そしてモデルとなった博愛丸を当時所有していたのは「林兼商店」という企業でした。この会社は、現在の日本の大手水産会社「マルハニチロ(旧マルハ)」の前身のひとつにあたります。

作中の非道な描写は実際に起きた事件

また作中のエピソードには、事実に基づいたものが多く見られます。

例えば、病気で動けない労働者を「仮病者」として柱に縛り付けるといった拷問の描写があります。

ウインチで空中へ吊るし上げるなどの行為も、当時の新聞が報じた実際の内容と驚くほど一致しているのです。

こうした利益優先の非人道的な世界観は、実際に起きた「秩父丸」遭難事件なども着想の源となっています。

以上のように、小林多喜二は函館や小樽で漁業労働組合員や船員に直接話を聞くなど、綿密な取材を重ねました。

彼は現実に起きた悲劇の断片をひとつに紡ぎ合わせ、単なる物語ではなく、社会の不正を告発する力強い作品として『蟹工船』を世に送り出したのでした。

『蟹工船』あらすじから見る作品の深層

物語の結末は、労働者たちが再び立ち上がる決意を固める場面で終わりました。

では、そのあらすじを踏まえて、この作品が現代の私たちに何を伝えようとしているのでしょうか。ここでは物語の深層を読み解くために、以下の4つのテーマを掘り下げていきます。

- 「蟹工船」が現代に問いかけるもの

- 作中に登場する女性「性」の描写の解説

- 読者の感想・評価まとめ

- 青空文庫や漫画版で『蟹工船』に触れる

「蟹工船」が現代に問いかけるもの

「蟹工船」が今なお多くの人々に読まれているのは、作中で描かれる問題が、現代社会にも通じる普遍的なテーマを内包しているからです。

約100年前に書かれた物語ですが、私たちに多くのことを問いかけてきます。

現代にも通じる労働問題

言ってしまえば、蟹工船の労働環境は、現代で問題視される「ブラック企業」の原型ともいえるでしょう。

利益のために労働者を酷使し、心身を追い詰めていく構図は、時代は違えど本質的に変わりません。

長時間労働や不当な扱い、そして声を上げることの難しさは、現代の職場でも多くの人が直面する課題です。

団結と連帯の重要性

また本物語は、「団結することの重要性」を強く訴えかけています。ひとりでは無力で、ただ搾取されるだけだった労働者たち。

彼らは仲間と手を取り合うことで、初めて巨大な権力に立ち向かう力を得ました。このことは、孤立しがちな現代社会において、他者と連帯し、助け合うことの大切さを教えてくれます。

そして何より、『蟹工船』は私たち一人ひとりに対して、「人間としての尊厳」とは何かを問いかけます。

どれだけ厳しい状況にあっても、不正に対して「おかしい」と感じ、より良い未来を諦めないこと。その精神こそが、本物語が現代に放つ最も強いメッセージではないでしょうか。

作中に登場する女性「性」の描写の解説

『蟹工船』では、女性の存在が極端に少なく、船内における「性」の描写は読者に強烈な不快感を与えるほど歪んだ形で表現されています。

これは人間性が極限まで追い詰められた労働者たちの内面が、いかに深く蝕まれていくかを浮き彫りにするための、作者による意図的な仕掛けなのです。

男性だけの閉鎖空間

まず物語の舞台である蟹工船は、当時の歴史的な事実として、基本的に男性だけの過酷な労働現場でした。そのため登場人物も、ほとんどが男性で構成されています。

数少ない女性が登場するのは、物語の冒頭、出航前の港の場面です。そこでは幼い息子を雑夫(下働き)として、船に乗せるしかない母親たちの姿が描かれています。

彼女たちは、これから息子が向かう「地獄」を予感しながらも、貧しさゆえにどうすることもできません。

この母親たちの存在は、労働者たちが捨ててきたはずの家族や愛情の象徴です。そして人間らしい日常と、船内の非人間的な世界との痛烈な対比を生んでいます。

歪んだ欲望の行方

船という外界から完全に遮断された空間に、屈強な男たちが数ヶ月間も閉じ込められます。これにより彼らの性的な欲求は、行き場を失い、やがて大きな精神的ストレスへと変わっていきました。

作中では夜の寝床「糞壺」で交わされる会話が、次第に露骨になっていく様子が描かれます。

また一枚しかない春画(性的な絵)が、ボロボロになるまで奪い合うように回し見される場面もあります。これは単なる下品な描写ではありません。

人間的なつながりを一切絶たれた彼らにとって、性が唯一、かつ歪んだ形でしか思い出せない「生」の証となっていたことの現れでしょう。

以上のように、『蟹工船』における性の描写は、ゴシップ的な興味を引くためではありません。

非人間的な労働環境が人間の心と尊厳をどこまで破壊するのかを告発するための、痛烈で不可欠な表現だといえるでしょう。

読者の感想・評価まとめ

本作品は、その衝撃的な内容から、読者によって評価が大きく分かれる傾向にあります。ただ多くの人が、「重く、読むのが辛い」と感じながらも、高く評価していることは注目に値します。

「現代にも通じる強烈なメッセージ性を持った名作」として、今なお多くの人に読み継がれているのです。

肯定的な意見

まず肯定的な感想としては、「現代のブラック企業問題と重なる」という声が非常に多いです。

劣悪な環境で尊厳を奪われた労働者たち。彼らが最後に団結して立ち上がる姿に「勇気をもらった」「働くことの意味を考えさせられた」と感じる読者が後を絶ちません。

また「地獄さ行ぐんだで!」という冒頭の一文や、巧みな比喩表現が印象的だったという意見も目立ちます。

否定的な意見

一方、否定的な感想の多くは、その生々しい描写に向けられています。

暴力や不衛生な環境の描写が「グロテスクで気分が悪くなった」という声は少なくありません。

「辛すぎて最後まで読めなかった」という人もいるようです。

あまりの救いのない展開に、ただただ暗い気持ちになったという感想も見られます。

いずれにしても、『蟹工船』が読んだ人の心に深く刻まれる作品であることは間違いありません。

読むのが辛いと感じるほどのリアリティこそが、本物語がもつ力です。そして時代を超えて、社会に問題を提起し続ける理由だといえるでしょう。

青空文庫や漫画版で『蟹工船』に触れる

『蟹工船』に興味を持ったけれど、古い小説は難しそうだと感じる方もいるかもしれません。

そのような場合は、無料で読める「青空文庫」や、物語を分かりやすくした漫画版から触れてみるのがおすすめです。

自分に合った方法で、この名作の世界を知ることができます。

原作を手軽に読むなら「青空文庫」

まず青空文庫は、著作権が消滅した作品をインターネット上で公開している電子図書館です。

スマートフォンやパソコンがあれば、誰でも無料で『蟹工船』の全文を読むことが可能です。原作の持つ独特の文体や迫力を直接味わえるのが最大の魅力といえます。

原作ならではの読みにくさ

ただし注意点として、旧漢字や歴史的仮名遣いが使われています。そのため、現代の文章に慣れていると読みにくく感じる部分もあるでしょう。

また東北地方の方言が多く使われているため、意味を調べながら読み進める必要があるかもしれません。

物語を視覚的に理解するなら「漫画版」

一方でより手軽に物語を理解したいのであれば、漫画版が最適です。

特に「まんがで読破」シリーズをはじめ、複数の出版社から漫画化されています。

絵によって当時の過酷な状況や登場人物の表情が視覚的に伝わるため、物語の世界に入り込みやすいのが利点です。

セリフも現代的な言葉に直されていることが多く、原作の難解さを解消してくれます。

もっとも漫画化にあたって、物語が要約されることもあります。また、原作にはない主人公が設定されるなど、一部内容が変更されている場合もある点には注意が必要です。

以上のように、原作の文章をじっくり味わいたいなら青空文庫、まずは物語の全体像を手軽に掴みたいなら漫画版と、自分の読書スタイルに合わせて選んでみてはいかがでしょうか。

『蟹工船』のあらすじと作品の要点まとめ

『蟹工船』が描くのは、単なる労働者の悲劇ではありません。それは人間の尊厳をかけて団結し、理不尽に立ち向かう人々の不屈の精神です。

100年近く前に書かれたこの物語は、現代社会に生きる私たち自身の問題として、今なお「あなたはどう生きるのか」という鋭い問いを投げかけています。

それでは最後にポイントを箇条書きでまとめます。

- 小林多喜二が1929年に発表したプロレタリア文学の代表作である

- 舞台は法律の適用外である「蟹工船」という名の移動式カニ缶詰工場だ

- 過酷な労働を強いられる労働者たちが団結し、権力に立ち向かう物語である

- 特定の主人公は存在せず、名もなき「労働者たち」の群像劇として描かれる

- 主な対立構造は「労働者たち」と非情な現場監督「浅川」との間にある

- 労働者たちはロシア人との出会いをきっかけに、権利意識に目覚めていく

- 仲間のひとりの死が引き金となり、彼らの怒りは頂点に達する

- 最初のストライキは成功寸前までいくが、海軍によって鎮圧されてしまう

- 国の軍隊すら資本家の味方であるという絶望的な現実を悟ることになる

- 物語は一度敗北した彼らが「もう一度!」と再び立ち上がろうと決意して終わる

- 内容はフィクションだが、実際に起きた虐待事件や事故を基にしている

- モデルとなった船の所有企業は、現在のマルハニチロの前身のひとつである

- 暴力や不衛生な環境を意図的に生々しく描き、現実の悲惨さを伝えている

- 現代の「ブラック企業」問題とも通じるため、時代を超えて読まれ続けている

- 原作は青空文庫で無料公開されており、漫画版も複数出版されている

最後までお読みいただき、ありがとうございました。書評ライターのヨミトが執筆しました。(運営者プロフィールこちら)