※【PR】この記事には広告を含む場合があります。

この記事でわかること

- 物語のテーマや主人公・あかりの心理状態

- 推し文化と現代社会の関係性

- 芥川賞受賞の理由と作品の文学的評価

- 作品の独特な文体や象徴的な表現の意味

『推し、燃ゆ』は、第164回芥川賞を受賞し、大きな話題となった作品です。

本作は推し活をテーマにしながらも、単なるエンタメ作品ではなく、現代社会に生きる人々の心理や生きづらさを鋭く描いています。

読者の間では、「しんどい」「つまらない」と感じる声もある一方で、深い考察が求められる作品として高く評価されています。

ここでは物語のあらすじや考察ポイントを押さえながら、主人公・あかりの心理や行動を掘り下げ、「なぜ殴った」の真相とは何かを考察。

また発達障害と物語の関連性にも触れ、本作が描く生きづらさとどのように関わっているのかを解説します。

さらに、作品を読み終えた後に多くの人が抱く疑問である「作者が伝えたかったこととは?」についても掘り下げていきます。『推し、燃ゆ』をより深く理解したい方は、ぜひ最後までお読みください。

※ 本記事は多くのネタバレが含まれますので、ご注意ください。

推し、燃ゆ あらすじと物語の魅力

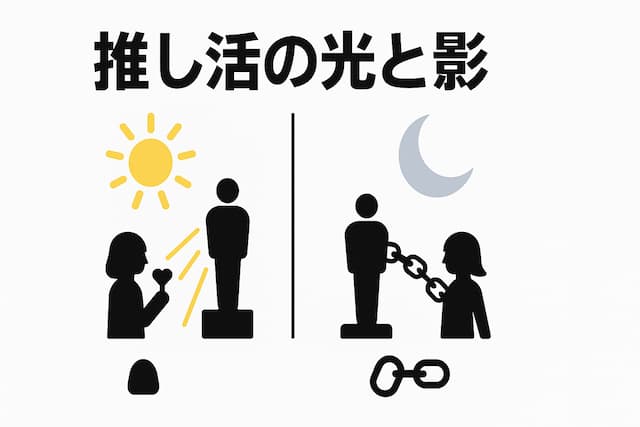

推し、燃ゆ』は、アイドルを「推す」ことに熱中する主人公あかりの物語です。現代社会の生きづらさや、推し文化の光と影を描き出し、多くの読者の共感と議論を呼びました。

この章では、次のことについて取り上げます。

- 芥川賞受賞作としての評価

- あかりと推しの関係性

- 物語の考察ポイント

- 「なぜ殴った」の真相とは?

- 「なぜ人気があるのか」を考察

- 発達障害と物語の関連性

芥川賞受賞作としての評価

『推し、燃ゆ』は、第164回芥川賞を受賞した作品です。芥川賞は純文学作品に与えられる文学賞であり、選考では作品の芸術性や文学的価値が重視されます。

受賞の背景と評価

本作が受賞した背景には、現代社会を鋭く切り取る視点や、独特の文体、主人公の心理描写の巧みさが評価された点が挙げられます。

特に注目されたのは、推し文化という現代的なテーマを純文学として昇華させた点です。

一般的に推し活を題材にした作品は、エンタメ寄りのものが多いです。しかし本作は、それを文学的に深く掘り下げ、個人の生き方や精神状態を描き出しました。

この点が評価され、文学界に新たな視点をもたらしたといわれています。

読者の視点

一方で文章の癖が強いため、読者によっては読みにくいと感じることもあるようです。またストーリーよりも内面的な描写に重きを置いているため、好みが分かれる作品ともいえます。

それでも今の時代を象徴する作品として、評価されたことは間違いなく、芥川賞受賞作としての意義は大きいといえるでしょう。

あかりと推しの関係性

本作の主人公・あかりは、推しであるアイドルの存在に執着して生きています。

あかりにとって推しは単なる憧れの対象ではなく、日々を生きるための拠り所のようなものです。そのため推しが問題を起こした際、あかりの世界は大きく揺らぎます。

あかりの心が生み出す理想像

物語のなかで、あかりは推しを「生きる理由」としている一方で、彼との間に実際の関わりがほとんどないことも特徴的です。彼女は推しに直接会うわけではなく、ライブやSNSを通じて彼の存在を感じるのみです。

つまりあかりにとって推しは現実の人間というより、彼女の心のなかで作り上げられた理想の存在といえます。

この関係性は、現代の「推し活」におけるファンと推しの距離感を象徴しているでしょう。

推しに強く感情移入しながらも、実際には手が届かない存在であるという状況が、あかりの心の不安定さを際立たせています。

そしてその関係性が破綻したとき、あかり自身のアイデンティティにも影響を及ぼしていくのです。

物語の考察ポイント

『推し、燃ゆ』を深く読み解くためのポイントはいくつかあります。まずあかりの心理描写です。

あかりの内面は独白のような形で描かれ、特有の文体とともに彼女の考えが読者に直接伝わる構成になっています。

このため読者はあかりの感情に深く入り込むことができる一方で、彼女の思考に共感できるかどうかで作品の印象が大きく変わるでしょう。

自己肯定と現実逃避の狭間

次に、推しという概念が持つ意味についての考察です。あかりにとって推しは現実逃避の手段でありながら、自己を支える大切な存在でもあります。

現代社会では推しを持つことが一種の生き方になっている人も多く、本作はそうした現象を文学的に描いた作品といえるでしょう。

またあかりが抱える発達障害の要素も重要なポイントです。作中では明言されていません。しかしあかりの行動や、考え方には発達特性を思わせる部分があり、それが彼女の生きづらさにもつながっています。

そうした視点から読むことで、より深く作品を理解できるかもしれません。

このように、『推し、燃ゆ』には単なるストーリーの面白さだけでなく、現代社会や人間の心理について考えさせる要素が多く含まれています。

そのため読者自身の視点や価値観によって解釈が異なる点も、本作の大きな魅力といえるでしょう。

「なぜ殴った」の真相とは?

『推し、燃ゆ』の物語のなかで、主人公・あかりの推しであるアイドルが暴力事件を起こします。ファンにとっては衝撃的な出来事であり、物語の大きな転換点となる場面です。

この「なぜ殴ったのか?」という点は、作品を理解する上で重要な要素です。作中の描写やあかりの心理と併せて考えることで、より深い解釈が可能になります。

アイドルを取り巻く特殊な環境

作中では推しであるアイドルがなぜ暴力を振るったのか、明確な理由が詳細には描かれていません。しかしヒントとなる要素はいくつかあります。

ひとつはアイドルという職業の特殊性です。

芸能界は常に多くの視線にさらされ、プライベートのほとんどを犠牲にしなければならない世界です。

ファンの期待に応え続けることが求められ、そのプレッシャーは計り知れません。こうした環境のなかで、精神的に追い詰められた結果、突発的な行動に出た可能性が考えられます。

またアイドルが暴力を振るった相手が誰なのかも重要です。多くのアイドルは、自身を支えてくれるファンとの関係を大切にしながらも、時にその存在を負担に感じることがあります。

過剰な期待やストーカーまがいの行動を取るファンも存在し、そうした状況に長期間さらされることで、精神的な余裕を失ってしまう場合もあるでしょう。

作中では詳細が明かされていないものの、このような背景が影響している可能性も否定できません。

推しの事件がもたらす価値観の揺らぎ

この事件を受けてあかりの世界は大きく揺らぎます。あかりにとって推しは生きる理由そのものであり、推しの存在が正義でなければならないからです。

しかし暴力という事実が公になったことで、推しへの見方が変わり、ファンとしての立場も揺らぎます。

「なぜ殴ったのか?」という問いは、単なる事件の真相を探るだけでなく、あかり自身の価値観やアイデンティティにも深く関わる重要なテーマとなっています。

「なぜ人気があるのか」を考察

『推し、燃ゆ』が多くの読者を惹きつける理由のひとつは、その独自のテーマ設定にあります。推しへの熱狂と現実との折り合いを描いた物語は、現代の若者を中心に共感を呼んでいます。

推し活が当たり前となった時代において、登場人物の心理描写がリアルに感じられることが支持につながっているのでしょう。

また作者である宇佐美りん氏の文体も特徴的です。簡潔ながらも詩的な表現が随所に散りばめられ、作品に独特のリズムを生み出しています。

この語り口が読者の没入感を高め、物語の世界に引き込む要因となっています。

さらに本作は芥川賞を受賞したことでも注目を集めました。文学的な評価と話題性が相まって、普段小説を読まない層にも届き、幅広い読者に読まれるきっかけとなったのです。

社会の変化とリンクしたテーマと洗練された文章が、多くの人々を魅了する理由といえるでしょう。

発達障害と物語の関連性

『推し、燃ゆ』の主人公・あかりは、社会のなかで生きづらさを抱えている人物として描かれています。

あかりの行動や思考には、発達障害の特性を思わせる要素が多く含まれており、それが物語の展開にも大きく影響しています。

本作は発達障害を直接テーマにした作品ではありません。しかしその要素を考慮して読むことで、あかりの行動や心理をより深く理解することができます。

こだわり、対人関係、適応の困難さ

まずあかりの特徴的な点として、極端なこだわりやルーティンへの執着が挙げられます。

あかりにとって推しは単なる憧れの対象ではなく、日常生活を維持するための中心的な存在です。

推しの情報を収集し、それに基づいて生活を組み立てる姿勢は、特定の興味に強く没頭する発達特性の一例とも捉えられます。

また作中ではあかりが学校生活に馴染めず、アルバイトも長続きしない様子が描かれています。対人関係がうまくいかず、周囲の環境に適応することが難しいという点は、発達障害の特性と一致する部分があります。

特に感情のコントロールが苦手であったり、他者との距離感をうまく掴めなかったりする点は、発達障害を抱える人々に共通する課題のひとつです。

こうした背景を踏まえると、あかりが推しに強く依存するのも納得がいきます。

あかりにとって推しは、社会のなかでうまく適応できない自分を受け入れてくれる唯一の存在であり、それが彼女の生きる意味となっています。

あかりの精神的支柱の崩壊

しかし推しが問題を起こしたことで、その支えが一気に崩れるのです。この出来事があかりの精神に与えた影響は計り知れず、物語の終盤に向けて彼女の不安定さがより鮮明になっていきます。

このようにあかりの生きづらさや、行動パターンを発達障害の観点から見ると、彼女の心理や物語の展開がより深く理解できるでしょう。

本作は発達障害そのものを扱った作品ではありません。しかしそうした要素を持つキャラクターを描くことで、社会のなかで生きづらさを感じる人々のリアルな姿を浮かび上がらせています。

推し、燃ゆ あらすじから読み解くテーマ

本章では、次のような様々な視点から『推し、燃ゆ』を読み解き、その真価に迫ります。

- しんどいと感じる理由とは?

- 意味不明と言われる要素を解説

- 「推し つまらない」との評価は本当か?

- 綿棒の意味とは?考察してみる

- ジャニオタの視点で見る物語

- 宇佐美りんは何歳?若き作家の実力

- 作者が伝えたかったこととは?

しんどいと感じる理由とは?

『推し、燃ゆ』を読んだ人のなかには、「しんどい」「読むのがつらい」と感じた人も少なくありません。その理由は、主人公・あかりの生き方や心理描写、そして物語の展開にあります。

本作はただ単に推し活を楽しむ話ではなく、推しを「生きる理由」とする少女の苦しみをリアルに描いた作品です。

依存と孤独が生み出す重苦しさ

まずあかりの視点を通して語られる物語のトーンが、読者に強い感情を喚起させます。

あかりは社会のなかでうまく適応できず、家族との関係もうまくいかないまま孤独を抱えています。そのなかで唯一の拠り所が推しであり、あかりの生活は推しの存在に完全に依存しています。

しかし推しが暴力事件を起こし、これまで信じてきたものが崩れてしまったことで、あかりの精神はさらに追い詰められるのです。

このように主人公の心理が終始張り詰めているため、読者もまた重い感情を抱えながら物語を追うことになるのです。

閉塞感と焦燥感

またあかりの生活が極端に不安定であることも、読者に「しんどさ」を感じさせる要因となっています。

あかりはアルバイトが続かず、学校にもなじめず、家庭でも理解を得られません。この閉塞感に満ちた状況が、読む側にも強い息苦しさを与えます。

さらにあかりの独特な思考の流れが、文章として綴られることで彼女の焦燥感や不安定さが直接的に伝わり、感情移入しやすくなっているのも特徴です。

悪化する状況と残る余韻

そして物語の結末も「救いがない」と感じる読者が多い部分です。

成長や希望を描く物語とは異なり、あかりの状況は最後まで好転することなく、むしろ悪化していきます。

あかりの生きづらさや現実の厳しさが突きつけられるラストは、読者に強い余韻を残す一方で、「しんどい」と感じさせる大きな要因となっています。

このように、『推し、燃ゆ』は決して明るい物語ではなく、むしろ主人公の苦しみを追体験するような作りになっています。

そのリアルな描写が共感を呼ぶ一方で、読者に心理的な負荷を与える作品でもあるため、「しんどい」と感じる人が多いのです。

意味不明と言われる要素を解説

『推し、燃ゆ』は、一部の読者から「意味不明」と言われることがあります。その理由のひとつに、独特な文体と描写の仕方が挙げられます。

物語はあかりの視点で進みますが、彼女の思考や感情が断片的に描かれるため、理解しにくいと感じる読者もいるでしょう。

また作中では具体的な説明を省略し、あかりの内面を暗示的に描く手法が用いられています。これにより、あかりの考えや行動の意図を明確に読み取るのが難しくなっているのです。

さらに物語には比喩や象徴的な表現が多く含まれています。

例えば、「綿棒」のようなモチーフが何を意味するのか、一見するとわかりにくい場面もあります。こうした表現が、読者によっては抽象的すぎると感じられるのかもしれません。

「意味不明」から「奥深さ」へ

しかしこの独特な語り口こそが作品の魅力でもあります。あかりの視点を通じて、推しに対する強い思いや現実との折り合いをどのようにつけているのかが伝わってくるのです。

意味を読み解きながら進めることで、作品の奥深さがより感じられるでしょう。

「推し つまらない」との評価は本当か?

『推し、燃ゆ』について調べると、「つまらない」という評価を目にすることがあります。この作品が多くの賞を受賞し、話題になった一方で、一部の読者には退屈だと感じられているのも事実です。

では、なぜ「つまらない」と思われることがあるのでしょうか。

ひとつの理由として、物語に大きな起伏がないことが挙げられます。

本作は、主人公・あかりの内面を淡々と描写することに重点を置いています。エンタメ小説のような劇的な展開やカタルシスを求める読者には物足りなく感じられるかもしれません。

推しを軸にした物語ではありますが、恋愛や成功といった要素はなく、むしろあかりの苦悩や孤独が続くため、「読んでいて楽しくない」と感じる人もいるでしょう。

また独特な文体も「つまらない」と感じる要因のひとつです。宇佐美りん氏の文章はリズムがあり、洗練された表現が多く使われています。

一方で装飾を抑えた簡潔な文が多いため、人によっては味気なく感じられることもあります。

特にあかりの視点に寄り添う形で書かれているため、彼女の感情や考え方に共感できないと、文章自体が単調に思えてしまう可能性があるでしょう。

エンタメではない魅力

しかしこの作品は単なるエンタメ作品ではなく、現代の「推し文化」や「生きづらさ」をテーマにした文学作品として評価されています。

派手な展開はないものの、リアルな心理描写や独特な世界観に惹かれる読者も多くいます。

「つまらない」と感じるかどうかは、読者の求めるものによって大きく異なるといえるでしょう。

綿棒の意味とは? 考察してみる

『推し、燃ゆ』のなかには、象徴的なアイテムとして「綿棒」が登場します。この綿棒は単なる日用品ではなく、あかりの心理や作品のテーマを象徴する重要なアイテムとしての意味を持っています。

ではなぜ綿棒が、物語のなかで取り上げられたのかを考察してみましょう。

常に潜む象徴|綿棒が映し出すもの

まず綿棒というアイテムの特徴に注目すると、それは非常に小さく、繊細で、消耗品であることがわかります。

あかりは物語のなかでこの綿棒を使い、耳掃除をするシーンが描かれますが、これは単なる習慣ではありません。あかりの精神状態や生き方を示唆しているとも考えられます。

例えば、耳掃除は「自分の世界に閉じこもる行為」や「外の音をシャットアウトする象徴」として捉えることができます。

社会に馴染めずに孤独を感じるあかりにとって、綿棒を使って耳を掃除する行為は、自分を守るための一種の儀式のようなものだったのかもしれません。

綿棒とあかりの共通点

また綿棒は壊れやすく、一度使ったら捨てられるものです。これは、あかり自身の繊細な心や、彼女の生きづらさを象徴しているとも解釈できます。

あかりは社会に適応しようと努力してもなかなかうまくいかず、推しを心の拠り所にして生きています。しかしその推しがスキャンダルを起こしたことで、あかりの世界は一気に崩れてしまいます。

綿棒が簡単に折れたり捨てられたりするように、あかりの心もまた、ちょっとした出来事で傷つきやすく、壊れやすいものだったのではないでしょうか。

見過ごされる存在

さらに綿棒というアイテムは日常的に使われるものでありながら、あまり意識されることのない存在でもあります。

これは社会のなかで目立たず生きている、あかりの姿と重なる部分があります。あかりは家庭や学校、バイト先でも浮いた存在であり、「いないことにされている」ような孤独を抱えて生きています。

そう考えると綿棒は単なる小道具ではなく、あかりの人生そのものを象徴するものだったのかもしれません。

このように、綿棒は『推し、燃ゆ』のなかでさりげなく登場するものの、その意味を深く掘り下げると、あかりの心理や物語のテーマに結びつく重要なアイテムであることがわかります。

綿棒という何気ない日用品に、これほどまでに深い意味を込めるところに、宇佐美りん氏の作家としての鋭い感性が感じられます。

ジャニオタの視点で見る物語

『推し、燃ゆ』は、ジャニーズファン、いわゆる“ジャニオタ”にとっても共感できる要素が多く含まれています。

あかりが推しに対して持つ熱量や、日常のなかで彼の存在を拠り所にする姿は、アイドルを応援するファンならば理解しやすい部分でしょう。

ジャニオタの間では、推しの活動を追いかけることが日常の一部になっています。ライブやテレビ出演、SNSでの情報収集など、推しの動向が生活に密接に関わる点は、あかりの行動と共通する部分です。

推しの問題行動とファンの心理

また推しが問題を起こした際に、「応援し続けるべきか?」と葛藤する姿は、多くのファンが経験したことのある心情とも重なります。

一方であかりは推しの存在が「生きる支え」になっていますが、ジャニオタの多くは、推しを応援しながらも日常生活と両立させています。

物語では、推しに依存しすぎることで現実とのバランスを崩していく様子が描かれます。この点はファンとしての楽しみ方を考えさせられる部分かもしれません。

この作品は推しを持つことの喜びや苦悩をリアルに描きつつ、その向き合い方を読者に問いかけています。

推し活の光と影を浮き彫りにする内容は、ジャニオタにとっても共感できる部分が多いでしょう。

宇佐美りん氏は何歳?若き作家の実力

宇佐美りん氏は 1999年生まれ で、芥川賞を受賞したときはわずか 21歳でした。現代日本文学のなかでも、これほど若くして高い評価を受ける作家は稀であり、その才能に大きな注目が集まっています。

宇佐美りん氏のデビュー作『かか』は、2019年に文藝賞を受賞し、そこから一気に文学界に躍り出ました。そして2020年に発表した 『推し、燃ゆ』 が芥川賞を受賞。

2作目にして権威ある賞を獲得し、若き才能として広く認知されるようになります。

宇佐美りん氏の文体と人気の理由

宇佐美りん氏の実力は、その 独特な文体と深い心理描写 にあります。簡潔な文章のなかにも詩的な表現を織り交ぜることで、独自のリズムを生み出しており、読者を物語の世界へと引き込む力が際立っています。

また推し活や自己存在の揺らぎといった 現代的なテーマを鋭く描く感性 も、多くの人々に共感を与えているのではないでしょうか。

若くしてこれだけの評価を得たことから、今後の作品にも期待が高まっています。

これからの日本文学を牽引する作家のひとりとして、どのような新しい世界を描いていくのか、多くの読者が注目していることでしょう。

作者が伝えたかったこととは?

『推し、燃ゆ』は推し活をテーマにしながらも、単なるファンダム小説ではなく、現代社会の生きづらさや個人のアイデンティティを深く描いた作品です。

では宇佐美りん氏が、本作を通じて伝えたかったこととは何なのでしょうか。

生きる意味としての「推し」

まず本作の中心にあるのは「推し」という存在の意味です。主人公・あかりは、現実世界では社会に適応できず、家族や学校でも居場所を見つけられません。

しかしあかりにとって推しは「生きる意味」そのものであり、推しの存在によって自分自身を保っています。

このように本作は「推しとは単なる憧れではなく、個人の精神的な支えになり得るものだ」という点を浮き彫りにしているのです。

現代ではアイドルやアーティスト、俳優だけでなく、YouTuberやVTuberといった多様な存在が人々の「推し」になっています。

そのため「推しがいることで生きていける」という感覚は、現代の多くの人が共感できるテーマといえるでしょう。

推しにすべてを委ねることの危険性

しかし同時に本作は「推しに依存することの危うさ」も描いています。あかりは推しにのめり込むことで現実と向き合うことができず、推しが問題を起こしたことで精神的に追い詰められていきます。

この点について、作者の宇佐美りん氏はインタビューで「推しが生きる糧になりつつも、それにすべてを委ねてしまう危険性」について言及しています。

つまり本作は推しの存在の尊さを肯定しつつも、「推しだけが人生のすべてになってしまうこと」への警鐘を鳴らしているのです。

「推し」と自己肯定感

また本作のもうひとつの大きなテーマとして、「生きづらさと自己肯定感の問題」があります。あかりは発達障害を示唆される特徴を持ち、社会との適応が難しいと感じています。

あかりは努力をしても評価されず、バイトも続かず、家族からの理解も得られません。このような状況に置かれたとき、人は何を拠り所にすればいいのか…。それが「推し」という形で描かれたのが本作の特徴です。

現代社会では多くの人が、「努力してもうまくいかない」「周囲と馴染めない」と感じることがあります。

そうした読者にとって、本作のあかりの姿は決して他人事ではなく、自分自身の姿と重なる部分があるかもしれません。

絶望の先の希望

さらに本作の結末に関しても、作者が読者に考えさせる意図が込められています。あかりの未来は明るいとは言い難いものの、それでも彼女は推しを思い続けることをやめません。

このラストには、単なる希望や救済ではなく、「どれだけ絶望しても、自分にとっての意味を見出せるか」という問いが込められていると考えられます。

宇佐美りん氏は、読者に「推しを持つことの光と影」「自己肯定感を持つことの難しさ」について深く考えさせる意図でこの物語を描いたのではないでしょうか。

結局のところ、『推し、燃ゆ』は「推し活」という現代的なテーマを通じて、

「人は何を拠り所に生きていくのか」

「社会のなかで生きづらさを感じる人は、どのように自分を保つのか」

という普遍的なテーマを描いた作品です。

単に推し活を肯定するだけでなく、その裏にある危うさや人間の弱さをも描き出した点が、多くの読者の心に刺さる理由といえるでしょう。

推し、燃ゆ あらすじの総まとめ

『推し、燃ゆ』は芥川賞作家・宇佐美りん氏が、推し活にすべてを捧げる少女・あかりの生き様を通して、現代社会の抱える闇と、それでもなお存在する希望を描いた衝撃作です。

「推しがいるから生きていける」 そう感じるすべての人へ。 そして、現代社会に息苦しさを感じるすべての人へ。

『推し、燃ゆ』はあなたの心を揺さぶり、深く考えさせる、魂の一冊となるでしょう。

最後に重要ポイントを箇条書きでまとめて終わりにします。

- 『推し、燃ゆ』は第164回芥川賞を受賞した純文学作品

- 推し文化を文学的に掘り下げ、独特の文体で描いている

- 主人公・あかりは推しを生きる理由としている

- 推しと直接関わることのない一方的な関係が特徴

- 物語はあかりの内面を独白的に描く構成

- 推しに依存することの危うさがテーマのひとつ

- 発達障害を思わせる要素があかりの生きづらさと結びつく

- 推しの暴力事件があかりの価値観を揺るがす

- 文体の独特さから「意味不明」と感じる読者もいる

- エンタメ的な起伏が少なく「つまらない」との評価もある

- 綿棒はあかりの繊細さや孤独を象徴するアイテム

- ジャニオタ視点でも共感できる要素が多い

- 作者・宇佐美りんは21歳で芥川賞を受賞した若手作家

最後までお読みいただき、ありがとうございました。書評ブロガーのヨミトでした。【詳しいプロフィールはこちら】

- 大ヒット小説関連

- ≫ 『汝、星のごとく』あらすじ・ネタバレ徹底解説!切ない愛と人生の物語に涙…

≫【推し、燃ゆ あらすじ】21歳芥川賞作家が描く推し活のリアルと現代の光と影

≫ 小説『火花』あらすじ|登場人物から衝撃の結末、神谷のモデルまで徹底網羅

≫ 【変な家2 あらすじ ネタバレ考察】11の間取り図の意味とヒクラハウスの目的

≫【変な絵 あらすじ ネタバレ】9枚の絵の謎と衝撃ラストを徹底解説|完全版

≫ 『コンビニ人間』あらすじ・感想|結末ネタバレと普通への問いを深掘り解説

≫ 『私の幸せな結婚』小説 あらすじ|ネタバレありの各巻の見どころと読者の声

≫ 続 氷点 あらすじ|陽子の壮絶な運命と「ゆるし」の結末を徹底解説【完全版】

≫ 『もものかんづめ』あらすじ徹底解説!メルヘン翁から名言まで魅力満載

≫ 『僕はイエローでホワイトでちょっとブルー』あらすじ徹底解説|名言も紹介

≫ 『星を編む』あらすじと考察|読む順番・登場人物・テーマ・感想まとめ

≫ 『また、同じ夢を見ていた』あらすじ|幸せとは?名言・ラストの謎を考察