※【PR】この記事には広告を含む場合があります。

この記事でわかること

- 原子爆弾投下直後の長崎における具体的な出来事や惨状

- 著者・永井隆の壮絶な被爆体験と医師としての行動

- 作品に込められた平和へのメッセージや生命の尊厳というテーマ

- 作品が生まれた歴史的背景(GHQ検閲など)とその後の影響(映画化・歌謡曲化)

原子爆弾が投下された長崎で、ひとりの医師が見た地獄と希望の記録、『長崎の鐘』。その壮絶な物語をご存知でしょうか?

著者・永井隆は自らも被爆し重傷を負いながら、医師として懸命に救護にあたりました。

最愛の妻を失い、病と闘うなかで永井隆はなぜ、そして何を書き残そうとしたのか。

ここでは『長崎の鐘』のあらすじ(ネタバレ含む)から、GHQによる検閲の背景、希望の象徴となったアンジェラスの鐘のエピソード、そして映画や歌への広がりまで、作品の核心に迫ります。

永井隆が命をかけて伝えたかった平和への祈りと、現代にも響くメッセージ。本作が読み継がれる理由がきっと見つかるはずです。

『長崎の鐘』のあらすじと作品概要

この章では次のことを取り上げます。

- 作者 永井隆とはどんな人物?

- 作品の基本情報と出版までの経緯

- 主な登場人物と人間関係

- あらすじ|ネタバレ含む

- 作品が伝えるテーマとメッセージ

作者 永井隆とはどんな人物?

永井隆(ながい たかし)は、医師であり、放射線医学の研究者、そして平和を願う作家として知られる人物です。彼は1908年に島根県で生まれ、長崎医科大学(現在の長崎大学医学部)で学びました。

卒業後は同大学で放射線医学の研究に取り組みます。しかし研究中の被曝が原因で、1945年6月には慢性骨髄性白血病と診断され、「余命3年」と宣告を受けることになりました。

被爆と救護活動

そのわずか2ヶ月後の1945年8月9日、勤務先の長崎医科大学で原子爆弾に被爆します。

自身も右側頭動脈切断という重傷を負いながらも、直後から献身的に被災者の救護活動にあたりました。この原爆で最愛の妻・緑さんを亡くしています。

執筆活動と社会貢献

被爆後は病状が悪化し、寝たきりの生活を余儀なくされますが、彼は執筆活動を開始しました。

病床から『長崎の鐘』や、幼いふたりの子供への想いを綴った『この子を残して』など、生涯で17冊もの著作を発表しています。

これらの作品を通して、原爆の悲惨さ、命の尊さ、そして「己の如く人を愛せよ(如己愛人)」という自身のカトリック信仰に基づく平和への強いメッセージを社会に訴え続けたのです。

また著作で得た収入の多くを、長崎の復興や浦上天主堂の再建のために寄付しました。

さらに荒廃した土地に桜の苗木を植えたり、子どもたちのために図書室「うちらの本箱」を開設したりするなど、社会貢献にも尽力しています。

その功績から長崎市名誉市民の称号も贈られました。

1951年、多くの人々に惜しまれながら43歳でその生涯を閉じます。

作品の基本情報と出版までの経緯

『長崎の鐘』は前述のとおり、医師・永井隆が自身の壮絶な被爆体験を記録した随筆となります。

内容は、原子爆弾が投下された1945年8月9日の長崎医科大学での出来事から始まります。

一瞬にして破壊された街の様子や炎上する建物。重傷を負いながら次々と運び込まれる被爆者たちの姿。

そして自らも重傷を負いながら救護活動に奔走する様子などが、医師としての冷静な視点も交えて克明に描かれています。

タイトルの由来

作品のタイトルである「長崎の鐘」とは、爆心地近くにあったカトリック浦上教会(旧浦上天主堂)のアンジェラスの鐘を指します。

原爆によって吹き飛ばされたこの鐘は、後に瓦礫の中から奇跡的に掘り出されました。そしてその年のクリスマスには再び鳴り響いたのです。

この鐘の音は、絶望のなかにあった長崎の人々にとって、復興への希望の象徴となりました。

永井隆はこの鐘に平和への祈りを込め、自著のタイトルとしています。

出版までの道のり|GHQの検閲

この『長崎の鐘』は、1946年(昭和21年)8月には書き上げられていましたが、すぐに出版されることはありませんでした。

その理由は、当時日本を占領していた連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)による検閲があったためです。

原爆の被害を詳細に描いた内容は日本への同情や、原爆を投下したアメリカへの批判につながることをGHQが懸念したと考えられます。

出版が許可されたのは、脱稿から約2年半後の1949年(昭和24年)1月のことでした。ただしそれには条件が付けられます。

それはGHQ側が編集した、日本軍によるフィリピンでの行為を記録した『マニラの悲劇』という本と合本(ひとつの本としてセットで出版)することでした。

このような経緯を経て、『長崎の鐘』はようやく世に出ることとなり、戦後の混乱期にあった多くの日本人に感銘を与え、ベストセラーになったのです。

主な登場人物と人間関係

『長崎の鐘』の中心人物は、著者である永井隆自身です。彼は長崎医科大学の助教授であり、放射線医学を専門とする医師でした。物語は、彼の視点を通して、原爆投下前後の出来事が語られていきます。

妻・永井緑

彼の妻、永井緑も重要な存在です。敬虔なカトリック信者であり、夫である隆を献身的に支えましたが、原爆により自宅で命を落とします。

彼女の遺骨の傍らに残されたロザリオは、悲劇と信仰を象徴するアイテムとして描かれています。

子供たち

永井夫妻には、誠一という長男と茅乃(かやの)という次女がいました。原爆投下時、ふたりは疎開していたため直接の被爆は免れています。

病床に伏した隆が、残されるこのふたりの子供たちの将来を案じ、深い愛情を注ぐ様子は、続編ともいえる『この子を残して』でより詳しく描かれます。

同僚たち

さらに、永井隆の同僚である長崎医科大学の医師や看護婦たちも登場します。

彼らは永井と共に被爆し、多くが負傷したり亡くなったりしました。そのようななかで、互いに助け合いながら過酷な救護活動に従事したのです。

作品には彼らとの協力や、ときには原子爆弾について医学的な議論を交わす場面なども記されています。

これらの人々との関係性を通して、極限状況下での人間の連帯や、医師としての使命感が浮き彫りになるでしょう。

あらすじ|ネタバレ含む

この作品は、永井隆自身の体験に基づいた記録であり、明確な起承転結を持つ物語というよりは、時系列に沿った出来事の描写が中心となっています。

原爆投下と直後の状況

物語は、原爆投下直前の長崎医科大学の様子から始まります。著者である永井隆は、すでに白血病と診断され、自身の健康に不安を抱えていました。

1945年8月9日午前11時2分、研究室で原子爆弾の閃光を目撃します。直後に爆風で吹き飛ばされ、右側頭動脈を切断する重傷を負うことになりました。

周囲は一瞬にして瓦礫と化し、大学は野戦病院のような状態と化します。永井は自らの負傷を顧みず、生き残った同僚たちと共に、押し寄せる負傷者の救護活動を開始しました。

想像を絶する火傷や外傷を負った人々、次々と息絶えていく同僚や市民たちの姿が、生々しく記録されています。医療品も水も食料も不足する極限状態での、懸命な治療が続けられました。

妻の死と医師としての務め

翌日、永井は自宅の焼け跡へ向かいます。そして台所があった場所で黒い塊と化した妻・緑の遺骨と、彼女が身につけていたロザリオを発見しました。

深い悲しみに打ちひしがれながらも、彼は医師としての務めを続けるのです。

原子爆弾への認識と危篤

救護活動の合間には、これが新型爆弾、すなわち原子爆弾であると確信します。そしてその原理や影響について、同僚たちと議論を交わす場面も見られました。

医学者としての探求心や冷静な視点が、垣間見える部分といえるでしょう。

しかし自身の負傷と過労から永井も倒れ、一時危篤状態に陥ります。ですが、同僚たちの手当てにより一命を取り留めました。

その後、焼け野原となった浦上の地に戻り、人々と共に復興への道を歩み始めます。

アンジェラスの鐘と希望

物語の後半では、破壊された浦上天主堂の瓦礫の中から、奇跡的にアンジェラスの鐘が掘り出されます。そして1945年のクリスマスの夜、修復された鐘が再び鳴り響き、希望の音色を浦上の空に響かせました。

この鐘の音は、打ちひしがれた人々の心を慰め、未来への希望を象徴するものとして描かれます。

作品の結び

永井は原子爆弾による犠牲を神への捧げもの(燔祭)である。それによって戦争が終わり、世界平和がもたらされたのだと、自身のカトリック信仰に基づいて解釈しました。

そして生き残った者たちに復興への努力を呼びかけます。作品の最後は、「人類よ、戦争を計画してくれるな」という、平和への切実な祈りで締めくくられています。

作品が伝えるテーマとメッセージ

『長崎の鐘』は、単なる被爆体験の記録にとどまらず、読者に多くの深いテーマとメッセージを投げかけます。

原爆と戦争の告発

もっとも強く伝わってくるのは、原子爆弾がもたらした破壊のすさまじさと、戦争そのものの非人道性です。

永井隆は、医師としての冷静な観察眼を通して、一瞬にして日常が地獄絵図へと変わる様を克明に描写しました。これにより核兵器の恐ろしさを告発しています。

生命の尊厳と人間愛

同時に極限状況下における、生命の尊厳も大きなテーマとなっています。

次々と失われていく命や重い後遺症に苦しむ人々。そして助けを求める声に応えようとする医療従事者の姿を通して、人間の命のかけがえのなさを問いかけているのです。

そこには絶望のなかでも失われない人間愛や、医師としての使命感といった人間の強さが描かれる一方で、恐怖や悲しみに打ちひしがれる弱さも率直に記されています。

信仰と解釈

また著者自身の敬虔なカトリック信仰に基づく、メッセージも色濃く反映されています。

彼は浦上に原爆が投下されたことを、神への捧げもの(燔祭)であり、その尊い犠牲の上に平和が築かれるのだと解釈しました。

この解釈には様々な意見があるものの、絶望的な状況のなかで意味を見出し、人々を励まそうとした彼の姿勢がうかがえます。

平和への祈り

そして作品全体を貫いているのは、「人類よ、戦争を計画してくれるな」という平和への切実な祈りです。

原子力の時代の幕開けに際し、その力を平和的に利用することの重要性を訴えます。そして二度とこのような、悲劇を繰り返してはならないという強い警告を発しているのです。

『長崎の鐘』のあらすじを知り読む意義

この章では次のことを取り上げます。

- 『長崎の鐘』の魅力 読む意義

- 小説から映画『長崎の鐘』へ

- 大ヒットした歌謡曲『長崎の鐘』

- 読書の感想・レビュー紹介

『長崎の鐘』の魅力 読む意義

『長崎の鐘』が長く読み継がれている魅力は、まずその記録文学としての価値にあります。

被爆者であり、かつ医療従事者であった永井隆自身の視点から描かれた内容は、貴重な一次資料といえるでしょう。

これにより原爆投下直後の長崎の状況を、具体的に知ることができます。客観的で冷静な筆致が、かえってその場の凄惨なリアリティを読者に伝えるのです。

普遍的な人間ドラマ

しかし単なる記録に留まらない普遍的な人間ドラマも、この作品の大きな魅力です。絶望的な状況の中で示される人間の尊厳や他者への思いやり、そして希望を失わない強さが描かれています。

また愛する者を失う悲しみや、自らの病と死への恐怖といった、誰もが共感しうる苦悩や葛藤も描かれており、時代を超えて人々の心を打つでしょう。

永井隆の生き様

特に著者である永井隆自身の生き様は、多くの読者に感銘を与えてきました。自らも被爆し重い病を抱え、妻を亡くしながらも、最後まで医師としての使命をまっとうします。

そして平和へのメッセージを発信し続けた姿は、読む者に深い感動と、困難な状況にあっても前を向く勇気を与えてくれるでしょう。

現代における意義

現代においてこの作品を読む意義は過去の悲劇を知り、平和の尊さを改めて考えるきっかけを得ることにあります。

戦争や核兵器の脅威が決して過去のものではない現在、永井隆が命をかけて伝えたメッセージに耳を傾けることは非常に重要です。これは未来を考える上で、大きな意味をもつでしょう。

読む際の注意点

ただし読む際には注意点もあります。前述のとおり、この本はGHQの検閲を経て、『マニラの悲劇』との合本という形で出版されました。そのため、当時の政治的な状況も背景にあったことを理解しておく必要があります。

また永井隆の信仰に基づく解釈(特に「燔祭」論)については、様々な受け止め方や議論があります。この点も知っておくと、より多角的に作品を理解できるかもしれません。

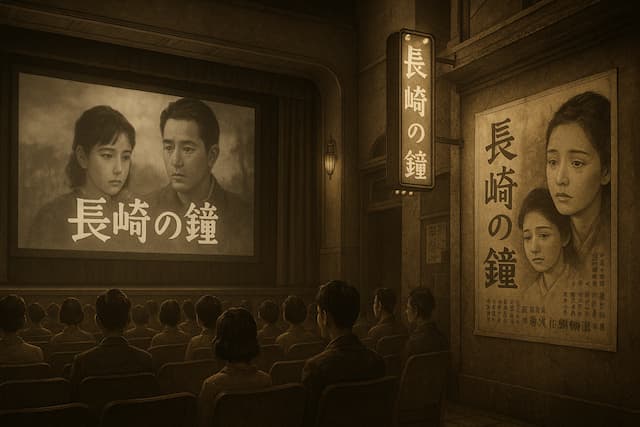

小説から映画『長崎の鐘』へ

永井隆の随筆『長崎の鐘』はベストセラーとなり、多くの人々に感銘を与えましたが、その反響は出版界にとどまりませんでした。

1950年(昭和25年)9月には、松竹によって同名の映画が製作・公開されています。これは戦後の日本映画としては、初めて原子爆弾の被害を扱った劇映画として特筆すべき作品です。

監督は大庭秀雄が務めました。脚本には後に日本を代表する脚本家となる新藤兼人や橋田壽賀子も名を連ねています。

主演は若原雅夫が永井隆役を、月丘夢路が妻のみどり役を務め、音楽は後述する歌謡曲と同じく古関裕而が担当しました。

時代の制約と映画の内容

ただし映画化が実現した背景には、当時の時代状況が深く関わっています。GHQの占領下にあった日本では、原爆被害を直接的に描写することは非常に困難でした。

検閲という大きな壁があったのです。このため映画『長崎の鐘』の製作・公開にあたっては工夫が必要でした。

原作がもつ原爆被害の告発という側面よりも、永井隆博士のヒューマニズムや妻みどりとの夫婦愛、困難を乗り越えて研究に邁進する姿などが中心となりました。

そのため映画は、「メロドラマ」の形式をとったといわれています。

結果として、映画は原作の持つテーマの一部を、当時の制約のなかで可能な限り表現しようとした作品となりました。

永井隆の人間的な魅力や苦悩を通して、間接的に戦争や原爆について考えさせる内容となっています。

大ヒットした歌謡曲『長崎の鐘』

原作『長崎の鐘』に感銘を受けたのは、映画関係者だけではありませんでした。1949年(昭和24年)7月には、同名の歌謡曲が日本コロムビアから発売され、空前の大ヒットを記録します。

歌唱は戦後を代表する歌手・藤山一郎が担当。作詞はサトウハチロー、作曲は古関裕而が手がけました。

作詞・作曲の背景

この歌が生まれた背景には、作詞家サトウハチローの深い感動がありました。

彼は永井隆の著書を読み、「これは神様が自分に書けと言っているのだ」と感じたといいます。そして全身全霊を込めて、詞を書いたそうです。

弟を広島の原爆で亡くしていた彼にとって、この詞は単なる仕事ではなく、鎮魂と平和への祈りそのものだったのかもしれません。作曲の古関裕而もその詞に深く共感し、名曲を書き上げました。

歌の特徴とメロディ

歌謡曲「長崎の鐘」の特徴は、原爆の惨状を直接的には描いていない点にあります。これは当時の検閲への配慮もあったと考えられます。

むしろ妻を失った悲しみや人生の儚さ、そしてそれらを乗り越えていく希望や信仰といった普遍的なテーマを歌い上げているのです。

古関裕而によるメロディは悲しげな短調から始まり、「なぐさめはげまし 長崎の」の部分で希望を感じさせる長調へと転じます。この構成が多くの日本人の心を捉えました。

ヒットとその影響

藤山一郎の格調高い歌唱も、この歌を不朽の名作にした要因のひとつです。

高熱を押して録音に臨んだ際の、かえって抑制された歌声が感動を呼び、そのままレコード化されたという逸話も残っています。

この歌は、戦後の復興期にあった日本の人々の心に寄り添い、慰めと希望を与えました。

そして第1回NHK紅白歌合戦で大トリを務めるなど、国民的な愛唱歌となったのです。永井隆自身もこの歌に感動し、感謝の短歌を関係者に贈っています。

読書の感想・レビュー紹介

『長崎の鐘』は、出版から長い年月を経た現在でも多くの読者に読まれ、様々な感想やレビューが寄せられています。ここでは、読者がどのような点に心を動かされているのか、寄せられた声の一部を客観的にご紹介します。

永井隆の人物像への感銘

まず著者である永井隆自身の人物像や、生き方に対する感銘の声が多く見られます。

医師としての強い責任感や、自らも被爆し重傷を負いながらも献身的に救護活動にあたった姿。そして極限状況下でも失われなかった冷静さや探求心に胸を打たれたという意見が目立つようです。

特に自身の白血病や妻の死といった苦難のなかで示された、信仰心の深さには心を動かされます。

晩年の「如己愛人」の精神に基づいた活動に、人間としての強さを感じたという感想も少なくありません。

原爆描写への衝撃

次に作品が描く原爆投下直後の描写についての言及も多数あります。克明に記された被爆の惨状や、地獄絵図のような光景に衝撃を受けた、という声が多く聞かれます。

戦争や核兵器の恐ろしさを改めて認識したという意見です。「竹槍と原子爆弾」の対比など、象徴的な描写が心に残ったという感想もあります。

広島に比べて語られる機会が少ない長崎の原爆被害について、本書を通して初めて深く知ったという読者もいるようです。

作品の筆致について

作品の筆致に関して、悲惨な出来事を淡々と、客観的に記述している点が印象的だったという感想も見受けられます。

感情的な表現を抑えた冷静な描写が、かえって原爆の悲劇性やリアリティを際立たせていると感じる読者が多いようです。

なかには少し異なる視点からのレビューもありました。

被災した科学者たちが原子爆弾の技術について議論する場面などに、極限状態における人間の複雑な一面や、ある種のユーモアさえ感じたというものです。

読後感と平和への思い

読後感としては平和の尊さを強く感じ、二度と戦争を繰り返してはならないという思いを新たにした、というものが共通して見られます。

永井隆が命をかけて伝えたかったメッセージを受け止め、現代に生きる私たち自身の責任について考えさせられた、という深い感銘を示す声も寄せられました。

全体として多くの読者が心を揺さぶられ、涙した体験と共に、平和への思いを強くするきっかけとなる作品として受け止めていることがうかがえます。

『長崎の鐘』のあらすじと作品概要のまとめ

医師・永井隆が命がけで記録した『長崎の鐘』は、原子爆弾の惨禍と生命の尊厳、そして未来への切実な平和の祈りを私たちに伝えます。

それは単なる過去の記録ではなく、今を生きる私たちに平和の価値を問いかけ、未来への責任を促す、力強いメッセージなのです。

それでは最後にポイントを箇条書きでまとめて、終わりにしたいと思います。

- 著者は医師であり被爆者でもある永井隆である

- 自身の長崎での壮絶な被爆体験を記録した随筆である

- 永井は放射線医学の研究者だったが白血病を患っていた

- 原爆投下時、大学で被爆し重傷を負いながら救護活動に従事した

- 原爆により最愛の妻・緑を亡くした

- 作品名は瓦礫から発見された浦上天主堂の鐘に由来する

- GHQの検閲を経て『マニラの悲劇』と合本で1949年に出版された

- 物語は永井自身の視点で原爆投下前後の出来事を描く

- 主な登場人物は永井隆、妻・緑、二人の子供、同僚たちである

- 作品は原爆の悲惨さ、生命の尊厳、平和への強いメッセージを伝える

- 永井は自身のカトリック信仰に基づき犠牲を解釈した

- 同名の映画や、藤山一郎が歌った大ヒット歌謡曲も生まれた

最後まで見ていただき、ありがとうございました。

- 映画・ドラマ化された小説 関連記事

- ≫ 『蛇にピアス』あらすじ徹底解説|登場人物・原作映画の違い・考察まとめ

≫ 『緋文字』あらすじ|登場人物、時代背景、Aの意味などを分かりやすく解説

≫『おらおらでひとりいぐも』あらすじと深いテーマ|74歳桃子の孤独と希望

≫ ホテルローヤル あらすじと結末|映画・小説の魅力を深掘り解説

≫ 小説『火花』あらすじ|登場人物から衝撃の結末、神谷のモデルまで徹底網羅

≫ 苦役列車 あらすじと感想|西村賢太の壮絶な人生が反映された私小説

≫『おらおらでひとりいぐも』あらすじと深いテーマ|74歳桃子の孤独と希望

≫ 小説『時には懺悔を』あらすじ(ネタバレあり)解説&2025年映画情報まとめ

≫ 小説『Nのために』のあらすじ|ドラマとの違い&「罪の共有」の意味を考察

≫ 野菊の墓 あらすじ|民子の死因は?なぜ悲劇に?結末まで詳しく解説