※【PR】この記事には広告を含む場合があります。

この記事でわかること

- 物語の舞台となる満州の歴史的背景や時代設定

- 仙桃城のモデルとなった実在の都市や史実との関係

- 主要な登場人物の役割と物語における立ち位置

- 「地図と拳」のタイトルが示す意味と作品のテーマ

20世紀前半、未曾有の激動に揺れる満州。理想に燃える者、野望に生きる者、そして抗いようのない運命に翻弄される者たち…。

巨大な歴史の渦に巻き込まれた人々の群像劇が今、幕を開ける。『地図と拳』は国家、戦争、そして人間の本質を問う、壮大なスケールの歴史エンターテイメント。

あなたはこの物語の先に何を見るのか?

※ 本記事は多くのネタバレが含まれますので、ご注意ください。

- 壮大な物語の世界を、まずは気軽に覗いてみませんか?

- 直木賞を受賞した小川哲の傑作『地図と拳』。この記事でその魅力に深く迫りますが、物語の圧倒的なスケールは、実際に作品を読むことでしか味わえません。

コミックシーモアなら、壮大な物語の冒頭部分を無料で立ち読み(試し読み)できます。まずは満州の地に足を踏み入れてみませんか?

→ コミックシーモアで『地図と拳』を無料で立ち読みする

→ コミックシーモアで『地図と拳』を無料で立ち読みする

地図と拳 あらすじと時代背景

「地図と拳」は20世紀前半の満州を舞台に、理想と現実、そして権力と暴力が複雑に絡み合う人間ドラマを描いた作品です。

この章では次のことを取り上げます。

- 物語の舞台となる満州とは?

- 仙桃城のモデルと史実との関係

- 主要な登場人物とその役割

- 細川のモデルは実在するのか?

- 孫悟空というキャラクターの意味

物語の舞台となる満州とは?

「地図と拳」の舞台、それは現在の中国東北部に位置する満州です。歴史的に多くの民族が関わってきたこの土地は、20世紀前半、日本の勢力に大きく影響されました。

日露戦争後、日本は南満州鉄道の経営権を獲得します。そして経済的・軍事的な拠点を築いたのです。これが後の満州支配の基盤となりました。

1932年、関東軍によって「満州国」が建国されます。これは中国東北部を実質的に日本が支配するための傀儡国家です。清朝最後の皇帝、溥儀が執政として迎えられました。

しかし実際の統治を主導したのは日本の軍部です。日本人の移民政策や経済開発が積極的に進められました。

多民族が混在する土地の葛藤

一方で満州は次のような多民族が暮らす地域でもあります。

- 漢民族

- 満洲族

- モンゴル族

- 朝鮮系住民

- ロシア人

などが混在し、その利害関係は複雑でした。中国側の抗日ゲリラも活動しており、日本軍との衝突は頻繁に起こりました。

このような歴史的背景を持つ満州を舞台とした「地図と拳」は、時代の荒波に翻弄される人々の群像劇です。

「地図と拳」では、このような満州の歴史的背景を踏まえながら、都市開発や戦争の影響がどのように広がっていったのかを描いています。

物語のなかでは満州が単なる日本の植民地としてではなく、さまざまな人々の野心や理想、葛藤が交錯する場としてリアルに描写されています。これは満州の歴史を知る上でも、重要な視点となるでしょう。

仙桃城のモデルと史実との関係

仙桃城は「地図と拳」に登場する架空の都市ですが、そのモデルとなったのは史実の満州における都市開発です。特に撫順(ぶじゅん)や新京(現在の長春)が参考にされたと考えられます。

撫順は石炭産業が発展した都市で、日本統治時代には満州のエネルギー供給の中心地のひとつでした。

日本はここで石炭を採掘し、さらには人工石油の開発も試みました。

「地図と拳」でも、仙桃城が石炭資源を背景に発展していく様子が描かれており、撫順の歴史と重なる部分が多く見られます。

また新京(長春)は、日本が満州国の首都として建設した都市であり、計画都市としての側面を持っていました。広い道路や西洋建築が取り入れられ、日本人移民も多く住んでいました。

仙桃城の都市計画や、満鉄(南満州鉄道)との関わりを考えると、新京の影響も強く反映されているといえるでしょう。

史実の事件との関連性

一方、物語に登場する「鶏冠山(ジークアンシャン)」での虐殺事件は、史実の「平頂山事件」を連想させます。

平頂山事件は1932年に日本軍が報復攻撃として中国人住民を大量虐殺した事件であり、仙桃城における描写とも符合します。

このように仙桃城は特定の一都市をモデルにしたものではなく、複数の都市や歴史的事件を組み合わせて創り出された架空の都市です。

物語を通じて日本が満州でどのように都市開発を進め、どのような影響を与えたのかを知ることができます。

主要な登場人物とその役割

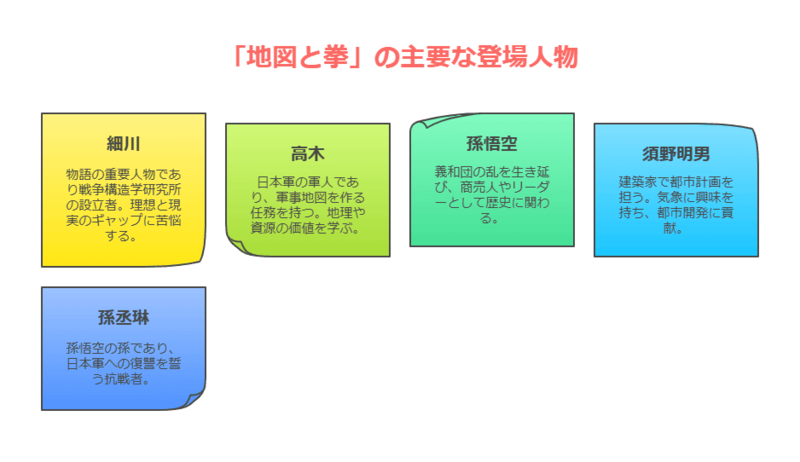

「地図と拳」には多くの登場人物が登場し、それぞれが異なる立場で満州という舞台に関わっています。ここでは物語の中心となる、主要な人物とその役割を紹介します。

細川

物語の重要人物であり戦争構造学研究所の設立者。日本の満州経営に深く関わり、「五族協和」の理想を抱きながらも、戦争の現実と向き合うなかで理想と現実のギャップに苦悩していきます。

知略に長け、満鉄や関東軍との関係を持ちながら、日本の戦略を左右する存在です。

高木

物語の序盤に登場する日本軍の軍人であり、軍事地図を作る任務を与えられます。戦地に赴きながら、満州の地理や資源の価値を知ることになります。

高木の軍刀にまつわるエピソードは、物語の大きな伏線のひとつになっています。

孫悟空

本名は楊亮康の息子。義和団の乱を生き延び、後に戦乱の中で成り上がっていきます。

孫悟空は単なる戦士ではなく、商売人や組織のリーダーとしての顔も持ち、さまざまな形で歴史の転換点に関わります。

須野明男

建築家として登場する人物で都市計画を担う存在です。幼少期から気象に興味を持ち、その才能を生かして満州の都市開発に貢献します。

須野の建築思想は、日本が満州をどう捉えていたかを示す象徴的な要素のひとつです。

孫丞琳

孫悟空の孫であり、日本軍への復讐を誓う抗日闘士。仙桃城でテロ活動を企て、日本軍と対立していきます。祖父に対する恨みも抱えながら、自らの戦いを続ける複雑な人物です。

- 多様な視点が交錯する物語

- このように、「地図と拳」ではさまざまな立場のキャラクターが登場し、それぞれが時代の流れのなかで異なる役割を担っています。

軍人や実業家、建築家、抗日ゲリラなど、多様な視点から満州の歴史が描かれている点が本作の特徴です。

- 登場人物たちの運命をワンコイン以下で目撃する

- 理想に燃える細川、運命に翻弄される孫悟空…。彼らが織りなす重厚な人間ドラマこそが『地図と拳』の醍醐味です。

この物語を深く味わうなら、電子書籍が便利です。特にコミックシー-モアでは、新規登録特典の70%OFFクーポンを活用するのが断然お得。

定価913円の本書なら、わずか273円(税込)で手に入れるチャンスです。この機会に、登場人物たちの息遣いに触れてみてください。

→ コミックシーモアの70%OFFクーポンで『地図と拳』を今すぐ読む細川のモデルは実在するのか?

細川というキャラクターは、満州で活動した複数の実在の人物を組み合わせて創作されたと考えられます。

明確なモデルがいるわけではありませんが、細川の行動や思想には史実の影響が色濃く反映されているのがわかります。

満州国を支えた人々の思想

まず細川が「五族協和」の理想を掲げる姿勢は、満州国の理念を推進した関東軍や満鉄の要人たちと共通するものがありますね。

特に満鉄総裁や満州国政府の高官として活躍した人物の思想が、細川のキャラクターに反映されている可能性があるでしょう。

また戦争構造学研究所を設立し、日本の未来を戦略的に考える姿は、実際に戦時中の日本で行われていたシミュレーション研究や「仮想内閣」といった構想に通じるものがあります。

これは昭和16年に実施された「総力戦研究所」のシミュレーションとも似た発想であり、史実の要素が細川のキャラクターに織り込まれていると考えられます。

さらに細川は日本の戦争遂行に関わりながらも、後にその欺瞞に気づき苦悩します。

この点は戦時中に日本の戦略を支えながらも、最終的に戦後の日本再建に関与した実業家や学者たちの姿と重なるのではないでしょうか。

複数の人物像を投影したキャラクター

結局のところ、細川のモデルとなった特定の実在人物はいません。

しかし細川のキャラクターには、当時の満州経営に関わった複数の実在の人物の要素が組み合わされています。 そのため非常にリアルな人物像として描かれているのです。

孫悟空というキャラクターの意味

「地図と拳」に登場する孫悟空は、単なる架空の人物ではなく物語のテーマを象徴する存在です。

孫悟空のキャラクターには中国の歴史や文化、戦争の混乱のなかで生き抜く人間の本質が反映されています。

まず孫悟空という名前自体が興味深い要素です。これは明らかに、中国の古典小説『西遊記』の主人公・孫悟空を意識したネーミングですが、作中の孫悟空は神話的な存在ではなく、現実の満州を生き抜く人間です。

満州の運命を体現する男

義和団の乱を生き延び、後に戦争の混乱のなかでさまざまな立場を経験し、商人、闘士、権力者と変貌を遂げていきます。この変化の激しさこそが孫悟空の重要な役割です。

孫悟空の人生は、満州という土地の運命と重なります。義和団の乱、日露戦争、満州国の成立、そして抗日ゲリラとの戦い。

激動の時代を生き抜くなかで、孫悟空は時には権力を握り、時には抵抗する側にもなります。

この流動的な生き様は、国や民族の枠組みが揺れ動く満州そのものを象徴しているといえるでしょう。

戦争が生み出す光と影

また孫悟空は暴力と権力の関係を体現する人物でもあります。孫悟空は戦争や権力闘争のなかで成り上がりますが、孫丞琳という孫娘からは憎まれる存在です。

これは戦争を生き抜いた者と、その戦争の被害を受けた者との対比とも考えられます。

このように孫悟空は、ひとつの固定された役割に収まらないキャラクターです。孫悟空の存在が示すのは、満州という舞台の混沌と、歴史のなかで生き抜く人間のしたたかさなのです。

地図と拳 あらすじと作品の考察

この章では次の内容を取り上げて、「地図と拳」の世界をもっと深掘りしていきます。

- 「地図と拳」とはどういう意味か?

- 直木賞選評から見る作品の評価

- 「つまらない」との声も?読者の意見

- 地図と拳に隠されたメッセージと考察

- 歴史小説としての評価とSF要素の融合

「地図と拳」とはどういう意味か?

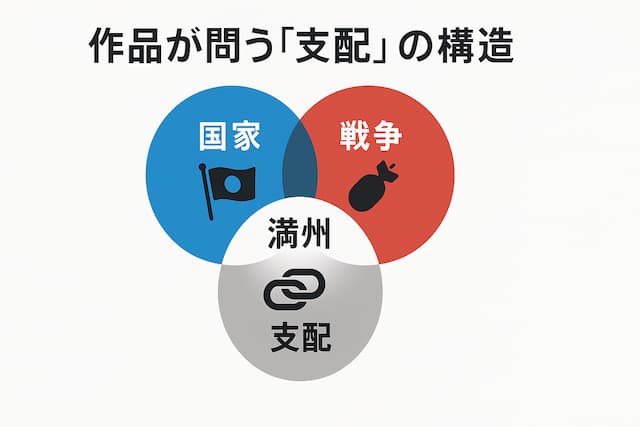

「地図と拳」というタイトルには、物語のテーマが凝縮されています。これは単なる地理的な地図と物理的な拳(武力)を指すのではなく、国家や戦争の本質を示唆する言葉です。

まず「地図」は国家の存在を意味します。物語のなかでは、地図を作ることが国家の成立と直結している描写があります。

例えば、日本が満州を支配するためには、まず土地を把握し線を引き、計画的な都市を作ることが必要でした。

つまり地図を描く行為は、「支配の可視化」でもあるのです。歴史的に見ても国境線を引くことは政治的な行為であり、国家の正当性を示す手段でした。

「拳」が象徴する武力と支配

一方で「拳」は暴力、すなわち戦争や武力を指します。満州国という国家は、日本の軍事力によって成り立っていました。

軍事力がなければ、日本が満州を支配することは不可能であり、武力による支配と国家の形成が切り離せない関係にあったことを示しています。

またタイトルの「と」が重要なポイントです。地図と拳は対立するものではなく、共存するものとして描かれています。

国家の形成には、知的な計画(地図)が必要でありながら、それを実現するためには暴力(拳)が不可欠だったという歴史の現実を示唆しているのです。

知性と戦略が生み出す新たな戦争の形

さらに作中では「戦争構造学研究所」のように、戦争を科学的に分析し、未来を予測しようとする試みが登場します。

これは地図(理論)と拳(実践)が交差する象徴的な場面です。つまり武力だけでは国家は維持できず、知性や戦略がなければ戦争にも勝てないという視点が込められています。

「地図と拳」というタイトルは、満州の歴史を描く上で欠かせないふたつの要素を端的に示したものです。

地図を描く者と拳を振るう者。その両者が交錯することで満州という国家が生まれ、そして消えていったことを本作は描いています。

直木賞選評から見る作品の評価

『地図と拳』は第168回直木賞を受賞し、多くの選考委員から高い評価を受けました。選評では本作のテーマ性や、構成の巧みさが特に注目されましたが、一方で課題を指摘する意見も見られました。

圧倒的なスケールと構成力への賞賛

まず多くの委員が評価したのは、物語のスケールの大きさです。600ページを超える長編でありながら、国家の形成と崩壊、戦争の構造を描き切った点が高く評価されました。

北方謙三氏は「小説性が全開になり、物語の坩堝に放り込まれた」と述べ、圧倒的な構成力を称賛しました。

宮部みゆき氏も「キャラクター小説としての魅力がある」と評し、歴史小説でありながらエンターテインメント性が高い点を評価しています。

また戦争や国家形成といった重厚なテーマを扱いながらも、物語の展開にユーモアがある点も評価の対象となりました。

三浦しをん氏は、「戦争の実相を考えさせられるが、決して説教臭くない」と述べ、読者が楽しめる小説としての完成度の高さを指摘しています。

一部に見られた課題の指摘

一方で、否定的な意見もいくつか見られました。林真理子氏は、「時々学術論文のような記述が入り、物語の勢いを削いでいる」と指摘し、小説としての没入感に欠ける部分があることを述べています。

また伊集院静氏は「今も日本人の幻想の国家として息づいている満洲への配慮が欠けているのではないか」との懸念を示しました。

このように、『地図と拳』は、歴史的な背景を踏まえた壮大な物語として評価されつつも、読者によってはやや硬派すぎる部分があると捉えられることもあるようです。

とはいえ、直木賞受賞作としてふさわしいスケール感と、テーマ性の深さが認められた作品であることは間違いありません。

「つまらない・難しい」との声も? 読者の意見

『地図と拳』は高く評価される一方で、一部の読者から「つまらない・難しい」との意見も見られます。その理由には、物語の構成やテーマの重さが影響しているようです。

地図と拳面白いけど長くて難しい😫

— 🐰すずめ🐰 (@N180327A240408) April 10, 2023

半分まできた…折り返し…けど続かない…けど続き読みたい…けどムズイ…

学術書のような記述への戸惑い

まず批判的な意見として挙げられるのは文体や描写の硬さです。本作は歴史的背景を詳細に描き込んでいるため、まるで学術書のような印象を受ける場面もあります。

特に戦争構造学研究所のシーンでは、戦略や未来予測の議論が続き、「専門的すぎて難しい」と感じる読者も少なくありません。

実際、選考委員の林真理子氏も「学術論文のようで読者を萎えさせる部分がある」と指摘しており、これが「つまらない」と感じる原因のひとつとなっている可能性があります。

また登場人物が多くて物語が群像劇として展開する点も、読者によっては取っつきにくい要素となっています。

主要キャラクターだけでなく、歴史上の事件や背景が複雑に絡み合うため、「ストーリーを追うのが大変」との声もあります。

特に孫悟空や細川といった、キャラクターが何度も立場を変えるため、「誰が何をしているのか分かりにくい」という感想を持つ読者もいるようです。

歴史小説としての評価の難しさ

さらに「歴史小説としての重みが足りない」と感じる人もいます。『地図と拳』はフィクションでありながら、史実をベースにしています。

しかしあくまでエンターテインメント性を持たせた作品であるため、歴史小説としての厳密さを求める読者には物足りなく映ることもあるようです。

一方でこれらの批判的な意見は、作品の特徴と表裏一体です。

物語の複雑さや硬派な内容は、本作の魅力でもあります。そのため「つまらない」と感じるかどうかは、読者の好みに大きく左右されるといえるでしょう。

歴史に興味がある人やじっくりとした読書を楽しみたい人には、むしろ読み応えのある作品として評価されることも多いようです。

「地図と拳」すごくよかった!600ページあっという間だった!世界史やってたはずなのに世界大戦のこと何も知らないなって思い知らされた。リットン調査団って超重要な分岐点なのに教科書太字一行とかだったよね🤔タイトルも熱い!映画化されそう!#読了

— ゆ (@kittan512) July 28, 2025

『君のクイズ』小川哲(朝日新聞出版)読了。『地図と拳』を読んだのが、ちょうど2週間前のこと。普段なら同じ月に同じ著者の作品を読むってほぼないのだけど。本棚を物色し、ボリューム的に今年最後はこれかなと。して、読み始めたら……ほえ?めっちゃおもしろいんですけど!でもでもホントに(続く

— NAO, I (@naosuke_1972) December 31, 2022

地図と拳に隠されたメッセージと考察

『地図と拳』は単なる歴史小説ではなく、作品全体に隠されたメッセージや象徴的な要素が数多く存在します。そのなかでも特に重要なのが、「地図」と「拳」が示す意味です。

本作のタイトルにもなっている「地図」は、国家や支配の象徴として描かれています。

物語の登場人物たちは、それぞれの立場で満洲という土地を測量し都市を作り、境界を引くことで国家のあり方を決定していきます。

しかし地図が現実の土地を忠実に再現するものではないように、彼らが築こうとした満洲もまた、虚構に過ぎなかったことが次第に明らかになっていきます。

これは国家や領土といった概念が絶対的なものではなく、人間の都合によって作られ、変化していくものであることを示唆しています。

力による支配の限界

一方で「拳」は、暴力や力による支配を象徴します。登場人物たちは戦争や政治闘争のなかで、自らの信念を貫くために拳を振るうことになります。しかし最終的には、その拳が虚しさを生む場面も少なくありません。

例えば、孫悟空や細川といったキャラクターは、それぞれ異なる方法で「拳」を使って生き抜いてきましたが、彼らが夢見た理想の社会は決して実現しませんでした。

これは武力や暴力が最終的には何も生み出さない、という皮肉なメッセージとも読み取ることができます。

勝者が作る歴史の虚構性

さらに本作には「歴史は勝者が作るもの」、というテーマも込められています。

戦争や支配の歴史は常に権力者や勝者によって描かれますが、その裏には敗者の存在があり、彼らの声は記録されることなく消えていくのです。

この視点は作中で細川が、未来を予測する「戦争構造学研究所」を立ち上げる場面にも表れています。 そこでは歴史を作る側の論理と、それに翻弄される人々のコントラストが際立っています。

このように『地図と拳』は満洲という舞台を通じて、次のような普遍的なテーマを描いています。

- 国家

- 戦争

- 支配

単なる歴史物語として読むだけでなく、そこに込められたメッセージを考察することで、現代にも通じる示唆を見出すことができるでしょう。

歴史小説としての評価とSF要素の融合

『地図と拳』は、歴史小説としての重厚さを持ちながら、SF的な視点を取り入れることで独自の世界観を築いています。この組み合わせが評価され、多くの読者や批評家から注目を集めました。

満州の半世紀を描く重厚な歴史絵巻

まず歴史小説としての評価について触れると、本作は満洲を舞台に、日露戦争から太平洋戦争までの約半世紀にわたる歴史を描いています。

実際の史実をもとにした事件や人物を織り交ぜながら、架空の都市「仙桃城」を中心に、日本の国家戦略や戦争の実態が詳細に描かれています。この点において、細部のリアリティや歴史的背景の緻密なリサーチが評価され、直木賞の受賞にもつながりました。

特に歴史的な出来事を一方向から語るのではなく、多様な視点を通じて描くことで、単なる戦記物にとどまらない作品となっています。

登場人物それぞれの価値観や思惑が、交錯するドラマが生み出されているのです。

「戦争構造学研究所」が示すSF的世界観

一方、本作にはSF的な要素も随所に取り入れられています。

その代表的なものが、「戦争構造学研究所」の存在です。これは過去の戦争データをもとに未来の戦争を予測し、日本の戦略を立案するシミュレーション機関です。

現代のシンクタンクやAIを使った未来予測にも通じる概念であり、戦争のパターンや国家の動向を論理的に分析しようとする試みは、SF的な発想といえるでしょう。

こうした要素が、なる過去の物語としてではなく、「もし別の選択をしていたら歴史はどうなったか」という仮想の視点を読者に提供しています。

歴史の制約を超えた自由な物語世界

また架空の都市「仙桃城」の存在も、歴史小説としての枠を超えた要素のひとつです。

実際に存在しなかった都市を舞台にすることで、著者は歴史に縛られすぎることなく、物語の自由度を確保しました。

そして現実の満洲とリンクする形でストーリーを展開させたのです。この手法により、過去の歴史を忠実に描くだけではなく、あくまで「フィクション」としての面白さを際立たせています。

歴史とSFの融合|小川哲氏の作風

こうした歴史とSFの融合は、小川哲氏の作風の特徴ともいえます。

小川氏の過去作『ゲームの王国』でも、ポル・ポト時代のカンボジアを描きながら未来への視点を加えることで、単なる歴史の再現にとどまらない作品に仕上げていました。

同様に、『地図と拳』も過去を描きながら、そこに現代的な視点を加えたことで、歴史の持つ意味や国家のあり方について改めて考えさせる作品となっています。

このように、『地図と拳』は、歴史小説としての精緻な構成を持ちながら、SF的な視点を加えることで新しい切り口を提供しています。

そのため従来の歴史小説とは異なるアプローチで、楽しめる作品として多くの読者に受け入れられています。

地図と拳 あらすじ まとめ|圧巻の歴史物語

『地図と拳』は、激動の満州を舞台に、国家、戦争、人間の業を描いた壮大な歴史ドラマです。最後にあらすじや考察のポイントを箇条書きでまとめます。

- 満州は20世紀前半に日本の影響を受け、多民族が混在する地域だった

- 仙桃城は撫順や新京をモデルにした架空の都市

- 物語は都市開発や戦争の影響を軸に展開される

- 細川は満州経営に関わる重要人物であり、理想と現実の狭間で苦悩する

- 高木は軍事地図の作成を任務とする軍人で、戦争の現実を目の当たりにする

- 孫悟空は戦争と政治の中で成り上がる変幻自在の人物

- 須野明男は建築家として満州の都市開発に携わる

- 孫丞琳は抗日ゲリラとして日本軍に抵抗し、孫悟空への復讐を誓う

- 細川のモデルは実在せず、満州に関わった複数の人物の要素が含まれる

- 「地図と拳」は国家の支配と武力の関係を示すタイトル

- 直木賞選考では、壮大なスケールと構成の巧みさが高く評価された

- 一部では学術的な記述が多く、読みにくいとの指摘もある

- 歴史小説でありながら、戦争構造学研究所などSF的な要素が含まれる

- 架空の都市を舞台にすることで、物語の自由度を確保しつつ史実とリンクさせた

- 国家や戦争の本質を考察する要素が多く、現代にも通じる示唆を持つ

理想と現実、権力と暴力が交錯するなかで、懸命に生きる人々の姿が胸を打ちます。歴史の深淵を覗き、現代社会への問いを投げかける、読み応え抜群の傑作です。

『地図と拳』を最もお得に手に入れて歴史の深淵へ

『地図と拳』の壮大な物語、いかがでしたでしょうか。この感動と興奮を、ぜひあなた自身の手でページをめくりながら体験してください。

今すぐお得に読みたい方は、コミックシーモアがもっともおすすめです。

新規登録限定の70%OFFクーポンを使えば、定価913円の電子書籍版がわずか273円になるだけでなく、下巻の購入にも使える249ptも還元されます。

実質的に、ほぼ無料でこの傑作を手に入れるまたとない機会です。

歴史の渦に飛び込む準備はできましたか?

→ コミックシーモア公式サイトで70%OFFクーポンと特典ポイントを受け取るそれでは最後までお読みいただき、ありがとうございました。書評ブロガーのヨミトでした。【詳しいプロフィールはこちら】

参考情報

集英社「地図と拳」特設ページ