※【PR】この記事には広告を含む場合があります。

この記事でわかること

- 作品の基本的な情報(作者、受賞歴)と物語の舞台設定

- 全体および各短編(6章)の具体的なあらすじ

- 主要な登場人物たちの背景とその役割

- 作品の構成、テーマ、魅力、および直木賞での評価内容

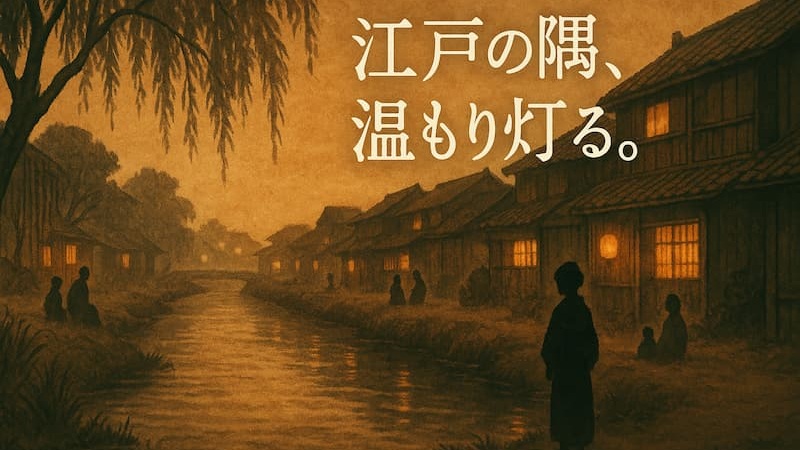

なぜ人々はこの寂れた川に流れ着くのか?西條奈加が描く、江戸・心町を舞台にした直木賞受賞作『心淋し川』。

流れの淀んだ川のほとりには、人に言えぬ過去や深い哀しみを抱えた人々が肩を寄せ合い生きていた。彼らが紡ぎ出す、切なくも温かい人間ドラマが、あなたの心を静かに揺さぶります。

ここでは感動を呼ぶ6つの連作短編のあらすじから、物語の鍵を握る登場人物、作品に込められた深いテーマ性まで、その魅力を余すところなく徹底解説。

読み終える頃には、きっとあなたも心町の住人のひとりになっているはずです。

※ 本記事は多くのネタバレが含まれますので、ご注意ください。

心淋し川のあらすじと作品の基本情報

この章では次のことを取り上げて、『心淋し川』を解説します。

- 作品の基本情報と舞台(場所)

- あらすじの要約|物語の全体像

- 主な登場人物たちを紹介

- 第164回直木賞受賞作としての評価

- 書籍情報|単行本と文庫版

作品の基本情報と舞台(場所)

『心淋し川』(うらさびしがわ)は、作家・西條奈加(さいじょうなか)さんによって書かれた時代小説です。

この作品は第164回直木三十五賞を受賞しており、6つの短編から構成される連作短編集という形式をとっています。

集英社より単行本が2020年9月に、文庫版は2023年6月に刊行されました。

物語の舞台「心町」と「心淋し川」

物語の主な舞台となるのは、江戸時代の千駄木(せんだぎ)町の一角にあるとされる架空の町「心町(うらまち)」です。この心町には、「心淋し川」と呼ばれる小さく流れの淀んだ川が通っています。

その川沿いには古びた貧しい長屋がいくつか建ち並んでおり、社会の片隅のような、どこか寂れた雰囲気が漂うこの町が、物語の背景となっています。

舞台のモデルと現実の「谷根千」

現在の地名でいうと、千駄木は東京都文京区に位置し、谷中(やなか)・根津(ねづ)とともに「谷根千(やねせん)」エリアとして知られています。

作中の「心町」や「心淋し川」は架空の名称ですが、この現実の千駄木周辺の地理的な特徴や下町情緒が、作品世界の構築に影響を与えていると考えられます。

物語を読む際に、現在の谷根千エリアの雰囲気を想像してみるのも、楽しみ方のひとつかもしれません。

時代設定は江戸時代後期とされています。しかし具体的な年号までは特定されておらず、普遍的な人間ドラマを描くことに主眼が置かれているようです。

あらすじの要約|物語の全体像

『心淋し川』は、江戸時代の千駄木(せんだぎ)近くにある「心町(うらまち)」と呼ばれる地域を舞台にした、6編から成る連作短編集です。

びた長屋には、様々な事情や心に傷を抱えた人々が暮らしています。

物語は彼らが日々の生活のなかで抱える苦悩や葛藤、そしてささやかな喜びや人との繋がりを丁寧に描き出します。

この町には「心淋し川(うらさびしがわ)」という名の、流れが淀んだ小さな川があります。その川沿いに建つ古

過去から逃れられずにもがいたり、貧しい暮らしの中で懸命に生きたりしながらも、わずかな希望を見つけ出そうとする人々の姿が印象的です。

各編の物語と全体の構成

具体的には、不美人な妾(めかけ)たちがひとつ屋根の下で暮らす話、かつて捨てた女性の面影を追う飯屋の主人の話、息子への歪んだ愛情を持つ母親の話などが描かれます。

これらの物語が、それぞれの短編の主題となっているのです。

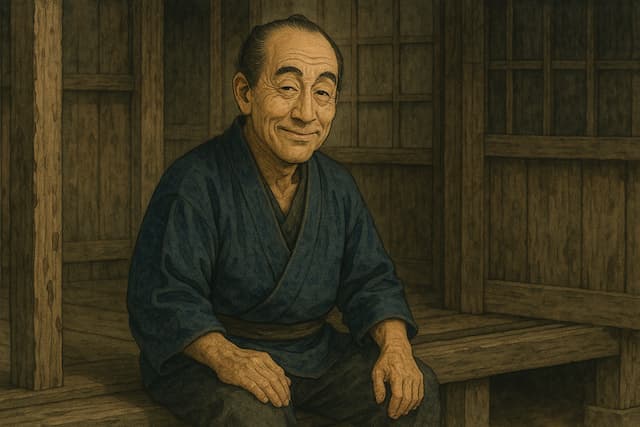

全編を通して登場する長屋の差配人(さはいにん)・茂十(もじゅう)という人物が、これらの物語を結びつける重要な役割を担っています。

そして最終話で彼の秘密が明かされることで、作品全体のテーマ性が浮かび上がる構成になっているのです。

各話は独立していますが、最後まで読むことで人物たちの繋がりや物語の深層が見えてくる点が、この作品の特徴といえるでしょう。

主な登場人物たちを紹介

『心淋し川』には、心町の古びた長屋に流れ着いた、個性豊かで「訳あり」な人物たちが数多く登場します。彼らの存在が、物語に深みとリアリティを与えています。

登場人物たちの視点を通して、当時の庶民の暮らしぶりや、時代に翻弄されながらも生きる人々の複雑な心情が巧みに描かれています。

ここで物語の中心となる主な登場人物の一部を紹介しましょう。

■茂十(もじゅう)

心町の長屋を取り仕切る差配人。穏やかで世話好きな人物ですが、時折謎めいた表情を見せます。全編を通して登場し、物語の鍵を握る存在です。

■ちほ

表題作「心淋し川」の主人公を務める19歳の娘。心町の暮らしに不満を持ち、外の世界へ出ることを夢見ています。

■りき

「閨仏(ねやぼとけ)」の主人公。ある事情から、他の妾たちと共に暮らしています。将来への不安を抱える中で、意外な才能を見出します。

■与吾蔵(よごぞう)

「はじめましょ」の主人公。四文銭で食事ができる飯屋「四文屋」の主人です。過去に犯した過ちを悔いています。

■吉(きち)

「冬虫夏草」の主人公。事故で体が不自由になった息子・富士之助(ふじのすけ)を過剰なまでに世話する母親です。

■よう

「明けぬ里」の主人公。元遊女で、気が強く、自分の意思を貫こうとする女性です。

■楡爺(にれじい)

茂十が特に気にかけている、楡(にれ)の木の下にいる物乞いの老人。彼の正体も物語の重要な要素となります。

もちろん、ここで挙げたのは一部の人物にすぎません。各短編の主人公以外にも、多くの脇役たちが登場します。

彼らの人生が交差することで、心町という場所の人間模様が豊かに描き出されているのです。

第164回直木賞受賞作としての評価

『心淋し川』は、2021年1月発表の第164回直木三十五賞を受賞し、文学界および多くの読書家から極めて高い評価を受けた作品です。

選考会では多くの委員から強い支持を集め、その完成度の高さが特に称賛の的となりました。

高く評価された点

高く評価された要因は多岐にわたります。まず、江戸・千駄木近くの架空の町「心町」という舞台設定の妙が挙げられます。

そこに生きる市井の人々の喜びや悲しみ、日々の暮らしぶりや心の機微を、繊細かつ共感を呼ぶ筆致で描き出した点が評価されました。

登場人物たちが抱える過去や葛藤は、時代を超えて現代の読者の心にも響く普遍性を持っているといえます。

加えて、構成の巧みさも特筆すべき点です。

6編の短編は、それぞれ独立した物語として質が高い上に、連作短編としての妙も持っています。

全体を読むことで登場人物たちの関係性や物語の深層が明らかになる点が、多くの選考委員を唸らせる要因となりました。

とりわけ、それまで脇役であった差配人・茂十の視点から全ての物語が収斂(しゅうれん)していく最終話「灰の男」は、作品全体のテーマ性を深化させます。

そして強い印象と、深い余韻を残すと絶賛されています。

選考委員の声と評価のポイント

選考委員からは、具体的な賛辞が寄せられました。例えば、「随一の完成度」(北方謙三氏)、「構成・会話の妙、人物描写のうまさなど、どれをとっても合格点」(林真理子氏)といった声がありました。

また「悲しみと情けなさとが詰まった生のいとしさを、静かな筆致で描いている」(角田光代氏)という評価も見られます。

異なる視点と留意点

その一方で、いくつかの異なる視点や注意すべき点も指摘されています。

象徴的なのは「欠点がないところが欠点」という評価でしょう。これは作品が非常によく練られ、安定感があることへの称賛でもあります。

それと同時に破綻や危うさといった、ある種の小説的な魅力を求める視点からは、やや物足りないかもしれない、という指摘でもあるでしょう。

また「手堅くまとまっているがゆえに、やや地味である」「時代小説としての新味には欠ける」といった意見も見られました。

しかしこれらは必ずしも否定的な意味合いだけではありません。むしろ「王道」「滋味深い」といった肯定的な評価にも繋がる要素といえるかもしれません。

完成度の高さゆえの評価であり、作品の価値を損なうものではないでしょう。

総じて、『心淋し川』は多くの読者の心を捉え、深く静かな感動を与える力を持った、受賞にふさわしい傑作であると評価されています。

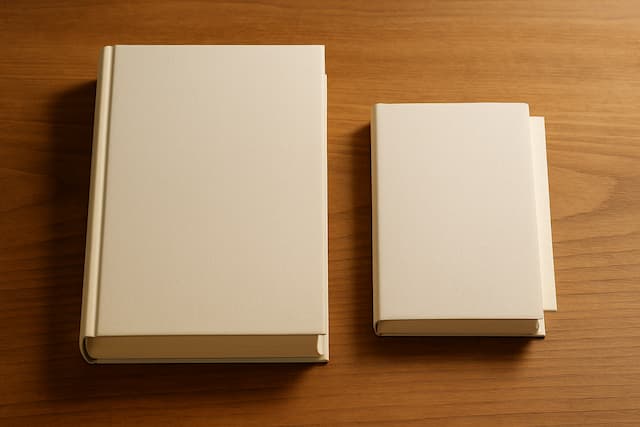

書籍情報|単行本と文庫版

『心淋し川』は、現在、主に単行本と文庫本の2つの形態で出版されています。読者の好みや読書スタイルに合わせて選ぶことが可能です。

単行本の特徴

最初に刊行されたのは単行本で、2020年9月に集英社から発売されました。ハードカバーのしっかりとした作りが特徴です。

作品の世界にじっくりと浸りたい方や、装丁も含めて楽しみたい方に向いています。

価格は文庫本に比べて高めですが、図書館などで比較的見つけやすいかもしれません。

文庫版の特徴

その後、2023年6月には集英社文庫より文庫版が刊行されました。単行本よりも価格が手頃で、サイズもコンパクトなため、持ち運びに便利でしょう。

気軽に購入して読みたい方や、外出先で読書を楽しみたい方には文庫版がおすすめです。

購入方法と選び方のポイント

どちらの版も、全国の書店やオンラインストアで購入できます。また、電子書籍としても配信されているため、スマートフォンやタブレットなどを使って手軽に読むことも選択肢のひとつです。

注意点として、文庫版は単行本より文字が小さいと感じる方もいるかもしれません。

ご自身の予算や読書環境、本の質感の好みなどを考慮して、最適な形態を選ぶとよいでしょう。

心淋し川|詳細なあらすじと読みどころ

#心淋し川 #西條奈加 2020年 #直木賞 連作短編集

— 光和コンピューター【公式】 (@kowa_com) September 4, 2024

「何があったのが聞かぬのが、心町での理ですから」相互に関連し合い、最後に結実する考え抜かれた進行に作者の力量を感じます。強くて優しい登場人物たちの再生物語。人が生き直すのに必要なものって何だろう?#事業企画室 pic.twitter.com/dX7nGvA5in

この章では次のことを取り上げて、『心淋し川』の世界をさらに掘り下げます。

- 詳細なあらすじ|連作短編6章を解説

- 注目章①|歪んだ母子像「冬虫夏草」

- 注目章②|物語の核となる「灰の男」

- 作品の魅力と読みどころ

- 感想・考察・ネタバレあり解説

詳細なあらすじ|連作短編6章を解説

『心淋し川』は、江戸・心町に暮らす人々を描いた6つの物語から構成される連作短編集です。それぞれの章で異なる主人公が登場し、彼らの視点から物語が語られます。

しかし登場人物や出来事が緩やかに繋がり合い、読み進めるうちに心町という世界の全体像が浮かび上がってくるのです。各章のあらすじを簡単にご紹介します。

「心淋し川」

心町で生まれ育った19歳の娘ちほが主人公です。単調な日常から抜け出したいと願う彼女が、上絵師の元吉との出会いをきっかけに、淡い恋と将来への希望を抱く様子が描かれます。

「閨仏(ねやぼとけ)」

ある事情で集められた不美人な妾(めかけ)のひとり、りきが主人公。

将来への不安を抱えるなか、偶然手にした男性向けの道具に戯れで仏の顔を彫ったことから、思わぬ才能と生きがいを見つけ出します。

「はじめましょ」

安価な飯屋「四文屋」の主人、与吾蔵(よごぞう)が主人公です。かつて自分が手ひどく捨てた女性が口ずさんでいた珍しい唄を歌う少女ゆかと出会い、自身の過去の過ちと向き合うことになります。

「冬虫夏草」

薬種問屋の元おかみで、現在は心町で暮らす吉(きち)が主人公。事故で体が不自由になった息子・富士之助(ふじのすけ)への献身的な世話が、次第に歪んだ執着へと変わっていく様が描かれます。

「明けぬ里」

根津遊郭出身の元遊女、ようが主人公です。気性が強く、現状に甘んじない彼女が、かつての同僚で美貌の明里(あきさと)と再会し、対照的な二人の生き方が交錯します。

「灰の男」

これまで全編に登場してきた長屋の差配人、茂十(もじゅう)が主人公です。

彼がなぜ心町の差配人となり、何を目的として生きてきたのか、そして謎の物乞い・楡爺(にれじい)との長年にわたる因縁が明かされ、物語は結末を迎えます。

このように、各章が独立した物語として楽しめる一方で、登場人物たちの関係性や伏線が後の章で明らかになる構成になっています。順番に読み進めることで、より深く作品世界を味わうことができるでしょう。

注目章①|歪んだ母子像「冬虫夏草」

『心淋し川』に収録されている短編のなかでも、第四話「冬虫夏草」は特に異彩を放つ一編といえるでしょう。

この物語は息子への愛情が、歪んだ執着へと変貌してしまった母親・吉(きち)の姿を描いており、読者に重い問いを投げかけます。

他の章とは異なり、読後感がすっきりしない、あるいは少し怖いと感じる方もいるかもしれません。

歪んだ母子の共依存

物語の中心は、事故で半身不随となった息子・富士之助(ふじのすけ)を献身的に介護する吉です。

しかしその世話は息子の自立を妨げ、彼を精神的に支配する「飼い殺し」のような状態に陥っています。

富士之助は母親に対して暴言を繰り返しますが、吉はその言葉すらも、息子が自分を必要としている証拠だと歪んで解釈し、共依存の関係から抜け出せません。

物語では、吉がなぜ心町でこのような生活を送るに至ったのか、裕福だった過去や、嫁との確執などが回想として語られます。

タイトルが象徴するもの

「冬虫夏草」というタイトルは、昆虫に寄生して養分を吸い尽くすキノコの一種を指しており、まさにこの母子の異常な関係性を象徴しています。

他の章に見られるような人情噺(にんじょうばなし)やささやかな救いとは一線を画し、人間の持つ業(ごう)や、愛情がときに引き起こす悲劇を描き出している点が、この章を際立たせています。

このエピソードがあることで、作品全体のテーマに奥行きが生まれているともいえます。

注目章②|物語の核となる「灰の男」

連作短編集『心淋し川』の最後を飾る第六話「灰の男」は、単なる最終話ではありません。

作品全体の構造を明らかにし、テーマを集約させる核となる重要な章です。

この章を読むことで、それまでの各短編で描かれてきた出来事や人物像が新たな意味を持ち始め、物語全体の深みが一気に増します。

差配人・茂十の秘密

この章の主人公は、これまで全ての短編に脇役として登場し、心町の住人たちを静かに見守ってきた差配人の茂十(もじゅう)です。

彼がなぜこの寂れた心町の差配人となり、長年にわたって何を目的として生きてきたのか、その壮絶な過去がついに明かされます。

茂十は、かつて自身の息子を殺めた盗賊の頭・次郎吉への復讐を誓い、その行方を追って心町にたどり着きました。

そして長屋の裏手に住む物乞いの老人・楡爺(にれじい)こそが次郎吉であると確信し、復讐の機会をうかがいながら12年もの歳月を過ごしてきたのです。

復讐の果てにある真実

しかし物語は、単純な復讐譚(ふくしゅうたん)では終わりません。

ある出来事をきっかけに、茂十と楡爺の間に横たわる、もうひとつの悲劇的な真実が明らかになります。それは息子を失ったふたりの父親の、憎しみだけでは語れない複雑な因縁でした。

この衝撃的な展開に加え、「はじめましょ」で登場した与吾蔵と少女ゆかのその後など、他の章の登場人物たちの近況も描かれ、彼らの人生が続いていく様が示唆されます。

罪と赦し、喪失と再生といった普遍的なテーマが凝縮された、感動的な結びの章となっています。

作品の魅力と読みどころ

『心淋し川』が多くの読者を惹きつける魅力は、江戸時代の片隅で生きる人々の喜びや哀しみを、丁寧かつ温かい筆致で描き出している点にあるといえるでしょう。

物語は決して派手ではありませんが、登場人物たちの心の機微が深く描かれており、読後にじんわりとした感動が残ります。

登場人物たちのリアルな描写

読みどころとして、まず挙げられるのは巧みな人物描写です。心町に流れ着いた人々は、それぞれに人にいえない過去や心の傷を抱えています。

そうした彼らの葛藤や、ささやかな希望、そして時折見せる人間の弱さや強さが、非常にリアルに描かれており、読者は自然と感情移入してしまうでしょう。

連作短編ならではの構成美

また連作短編という形式も大きな魅力です。

各章は独立した物語として楽しめますが、登場人物たちが他の章にも登場したり、出来事が緩やかに繋がっていたりします。そのため、読み進めるほどに物語世界の奥行きが増していきます。

特に全編を通して登場する差配・茂十の存在が、物語全体を繋ぐ縦糸となり、最終話で全ての伏線が回収される構成は見事です。

多彩な物語と普遍的なテーマ

さらに人情味あふれる感動的なエピソードに加え、「閨仏」のようなユーモラスな話や、「冬虫夏草」のような人間の暗部を描いた話も含まれます。

このように多彩な物語が織り交ぜられている点も、読者を飽きさせません。

江戸時代の風俗や暮らしぶりが丁寧に描かれているため、時代小説の世界に浸れます。

一方で、描かれているテーマは現代にも通じる普遍的なものであり、幅広い読者が楽しめる作品となっています。

ただし全体的に静かなトーンで物語が進行するため、刺激的な展開を求める方には少し物足りなく感じる可能性もあるでしょう。

考察・ネタバレあり解説

『心淋し川』を読み終えると、登場人物たちの生き様や物語の結末について、様々な感想や考察が浮かんでくるのではないでしょうか。

特に物語の核心に触れる最終話「灰の男」で明かされる事実は、それまでの物語の印象を大きく左右する可能性があり、深く考えさせられます。

茂十と楡爺(次郎吉)の因縁

最大の考察ポイントは、やはり差配・茂十と楡爺(次郎吉)の関係性です。

茂十は息子を殺した次郎吉への復讐だけを胸に生きてきました。しかしその次郎吉もまた、茂十の息子に自分の息子を殺されていたという事実が明らかになります。

互いに息子を失ったふたりの父親が、加害者であり被害者でもあるという複雑な構図が描かれます。

これは善悪二元論では捉えきれない人間の業(ごう)と、憎しみの連鎖が生む深い哀しみを浮き彫りにするものです。

楡爺が呆け老人となり、茂十が直接的な復讐を果たせなかったこと、そしてその死を見取った茂十の心境の変化は、読者に「赦し」や「救い」とは何かを問いかけます。

テーマ「生き直す」ことの難しさ

また「生き直す」というテーマも深く考察できます。心町は社会の吹き溜まりのような場所ですが、作中では茂十が「生き直すには、悪くねえ土地」と語る場面があります。

過去に傷つき、人生に行き詰まった人々が、この場所で互いを詮索せず、寄り添いながら、ささやかな日常を取り戻そうとする姿が描かれます。

しかしそれは必ずしも、過去を完全に克服できるという意味ではありません。「閨仏」のりきのように新たな道を見出す者もいれば、「冬虫夏草」の吉のように歪んだ関係から抜け出せない者もいます。

淀んだ川のように、心の淀みを抱えたまま生きていくしかない現実も、この作品は示唆しているように感じられます。

登場人物たちの未来への想像

各章の主人公たちのその後も、読者の想像を掻き立てます。「はじめましょ」の与吾蔵は、ゆかが自分の子でないと知りつつも、新たな関係を築こうと歩み出します。

「明けぬ里」のようは、夫に真実を打ち明ける決意を固めます。彼らの未来がどうなるのか、明確な答えは示されません。しかしその選択のなかに、微かな希望を見出すことができるかもしれません。

読者それぞれが登場人物たちの人生に思いを馳せ、自分なりの解釈を見つけられる点が、この作品の奥深さといえるでしょう。

心淋し川 あらすじと作品全体のまとめ

西條奈加の直木賞受賞作『心淋し川』は、江戸・心町を舞台にした連作短編集。訳ありの人々が織りなす哀歓と再生の物語です。

差配人・茂十の存在と、最終話で明かされる衝撃の真実が物語の核となり、深い感動を呼びます。人生の哀しみと希望を静かに描き、読後に忘れがたい余韻を残す傑作です。

最後にポイントを箇条書きでまとめます。

- 西條奈加著の第164回直木賞受賞作である

- 江戸時代の千駄木周辺、架空の町「心町」が舞台の時代小説だ

- 心淋し川沿いの長屋に住む、訳ありの人々の哀歓を描く物語である

- 6つの短編から構成される連作短編集の形式をとる

- 各短編は独立しつつ、登場人物や出来事が緩やかに繋がる

- 差配人の茂十が全編を通して登場し、物語の鍵を握る

- 完成度の高さや人物描写、構成の妙が評価されている

- 一方で、手堅さゆえの地味さや新味の欠如という指摘もある

- 「冬虫夏草」では人間の暗部や歪んだ親子関係が描かれる

- 最終話「灰の男」で茂十の過去と秘密が明かされ、物語が収束する

- 茂十と楡爺(次郎吉)の悲劇的な因縁が作品の核となっている

- 生きる哀しみや喜び、再生といった普遍的なテーマを扱っている

それでは最後まで見ていただき、ありがとうございました。

最後までご覧いただきありがとうございました。書評ライターのヨミトがお届けしました。(プロフィールはこちら)

参考情報

集英社 『心淋し川』特設ページ

- 直木賞 関連記事

- ≫ 鍵のない夢を見る あらすじ・登場人物・ドラマ版との違い【完全解説】

≫ 『星落ちてなお』あらすじ|直木賞受賞作が描く、女性の生き方と選択

≫ 【黒牢城 あらすじ】黒田官兵衛が挑む、戦国最大の密室ミステリーを徹底解説

≫ 藍を継ぐ海 あらすじ|舞台はどこ?モデルとなった場所を徹底解説

≫ しろがねの葉 あらすじ|過酷な運命を生きる女性の物語【直木賞受賞作】

≫『地図と拳』あらすじ完全版|衝撃の結末と伏線を徹底解説【ネタバレ注意】

≫ サラバ!あらすじ|なぜ感動?面白くない?読者の評価と深いテーマを解説

≫ ホテルローヤル あらすじと結末|映画・小説の魅力を深掘り解説

≫ 小説『何者』あらすじ・登場人物・結末・テーマ考察まとめ【完全ガイド】

≫『蜜蜂と遠雷』あらすじ完全解説|4人のピアニストの運命とコンクールの行方

≫ 極楽征夷大将軍 あらすじ徹底解説!やる気なし尊氏はなぜ天下を取れた?

≫ 『テスカトリポカ』あらすじ&深掘り解説|神話から小説の結末考察まで網羅

≫ 直木賞受賞『ツミデミック』あらすじ|読者感想と選評から知る魅力とテーマ

≫ 『海の見える理髪店』あらすじ徹底解説!ネタバレ・ドラマ・名言まで網羅