※【PR】この記事には広告を含む場合があります。

この記事でわかること

✓ 物語の基本的なあらすじと主な登場人物

✓ 作品が実話に基づき、現代社会の重要テーマを扱っている背景

✓ タイトルに込められた意味や、作中の心に残る言葉

✓ なぜ多くの読者に支持され、高く評価されているかの理由

『僕はイエローでホワイトでちょっとブルー』、大きな話題を呼んでいるけれど、一体どんな物語なのでしょうか? その内容を詳しく知りたいと思っているあなたへ。

この本はただの感動実話ではありません。イギリスのリアルな公立中学校を舞台に、日本とアイルランドにルーツを持つ少年「ぼく」が、人種、階級、貧困といった厳しい現実に直面し、悩みながら「エンパシー」を必死に学んでいく物語です。

なぜこれほど多くの人の心を掴むのか? ここでは「ネタバレなし」のあらすじはもちろん、魅力的な登場人物、胸に響く名言、タイトルの深い意味、読者の熱い感想まで、その理由を徹底解説します。

さあ、あなたもきっと読みたくなる、『ぼくイエ』の世界へご案内しましょう。

※ 本記事の中盤以降の章は、結末に関するネタバレを含みます。未読の方はご注意ください。

- ▼先にお得な情報をご紹介▼

- この話題作を「電子書籍で今すぐ読みたい」という方のために、一番お得に購入できる方法を先にご紹介します

≫ 『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』を70%OFFで読む方法はこちら

『僕はイエローでホワイトでちょっとブルー』のあらすじと基本情報紹介

この記事の前半部分では、『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』(通称『ぼくイエ』)について、基本的な情報をお伝えします。

本作は数々の賞を受賞し、多くの読者から支持されています。なぜこの作品がこれほど注目を集めているのか、その理由を知りたい方も多いでしょう。

ここでは次のことを取り上げます。

- 物語の概要

- 著者ブレイディみかこ氏について

- 登場人物

- タイトルの意味

- おすすめしたいポイント

これらの情報を通じて、まずは『ぼくイエ』がどのような物語なのか、その全体像を掴んでいただければ幸いです。

実話に基づいた現代の必読書

『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』は、著者ブレイディみかこ氏とその息子さんがイギリスの公立中学校で送る日常を基にしたノンフィクション作品です。

ぼくイエの物語が多くの読者から、現代の必読書として強く推奨されるのには理由があります。

それは人種、階級、貧困、教育格差といった現代社会が直面する複雑な課題を、フィクションでは描ききれない生々しい現実感をもって伝えているからです。

深い共感と現代への問いかけ

物語は主人公「ぼく」の等身大の視点と、著者である母親との率直な対話を通して展開されます。

そのため読者は、社会問題を遠い出来事としてではなく、自分自身の問題としても捉えやすくなるでしょう。

深い共感と共に、これからの社会をどう生きるべきかという問いを考えさせられます。

実話ならではの切実さと普遍的なテーマ性から、世代を問わず現代を生きる私たちにとって、多くの示唆を与えてくれる一冊といえます。

著者ブレイディみかこ氏と本作の基本情報

本作の著者であるブレイディみかこ氏は、単にイギリス・ブライトンに在住するライターというだけではありません。

現地の保育士として多様な子どもたちやその家庭と深く関わってきた経験をもつ実践者でもあります。

1965年に福岡県で生まれ、複数回の渡英を経て現在はイギリスで生活するブレイディみかこ氏。

特に経済的に困難な状況にある地域の保育現場(「地べた」と表現されることも)での実体験を通して、現代社会が抱える格差や分断のリアルを肌で感じてきました。

経験が生むリアリティと作品評価

その鋭い観察眼と自身の経験に裏打ちされた視点が、本作に深いリアリティと説得力をもたらしています。

『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』は2019年に新潮社から単行本が刊行。2021年には新潮文庫から文庫版も出ています。

第2回Yahoo!ニュース 本屋大賞 ノンフィクション本大賞や第73回毎日出版文化賞特別賞など、数々の権威ある賞を受賞しました。

これは作品がもつ質の高さと現代社会へのメッセージ性が、広く認められている証左といえるでしょう。

ネタバレなしのあらすじ|実話から生まれた物語

文庫版を待っていたという皆さま、お待たせしました!

— ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー (@ywbg2019) June 24, 2021

本日、『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』の文庫版が発売になりました。

解説はときわ書房志津ステーションビル店の日野剛広さん(@Nanoruhino)に寄稿していただきました! pic.twitter.com/h9eO1PEony

この物語は著者ブレイディみかこ氏の実の息子である「ぼく」が、イギリス南部の都市ブライトンで送ったリアルな中学校生活を記録したノンフィクション・エッセイです。

アイルランド人の父と日本人の母というルーツを持つ「ぼく」。彼は裕福な家庭の子も通うエリート小学校を卒業後、自らの意思で地域の「元・底辺中学校」へ進学します。

現代社会の縮図「元・底辺中学校」

そこはまさに現代社会の縮図ともいえる場所でした。様々な人種や階級、家庭環境の生徒たちが混在しています。

ときに差別的な言葉が飛び交い、経済的な格差が日常に影を落とす環境です。

「ぼく」は、これまで経験したことのない複雑な現実に戸惑います。そして人種差別や貧富の差、友人関係、自身のアイデンティティについて深く悩むことになります。

対話とエンパシーによる成長

しかし「ぼく」は、多様な友人たちとの衝突や交流を通して成長していきます。何より母親(著者)との率直な対話が、彼の思考を深める助けとなりました。

他者を理解しようと努め(エンパシー)、自分なりの考えを築きながら、しなやかに、そして力強く歩みを進めるのです。

その等身大の成長の軌跡が、著者のユーモアと社会への鋭い洞察に満ちた視点を通して、感動的に描かれています。

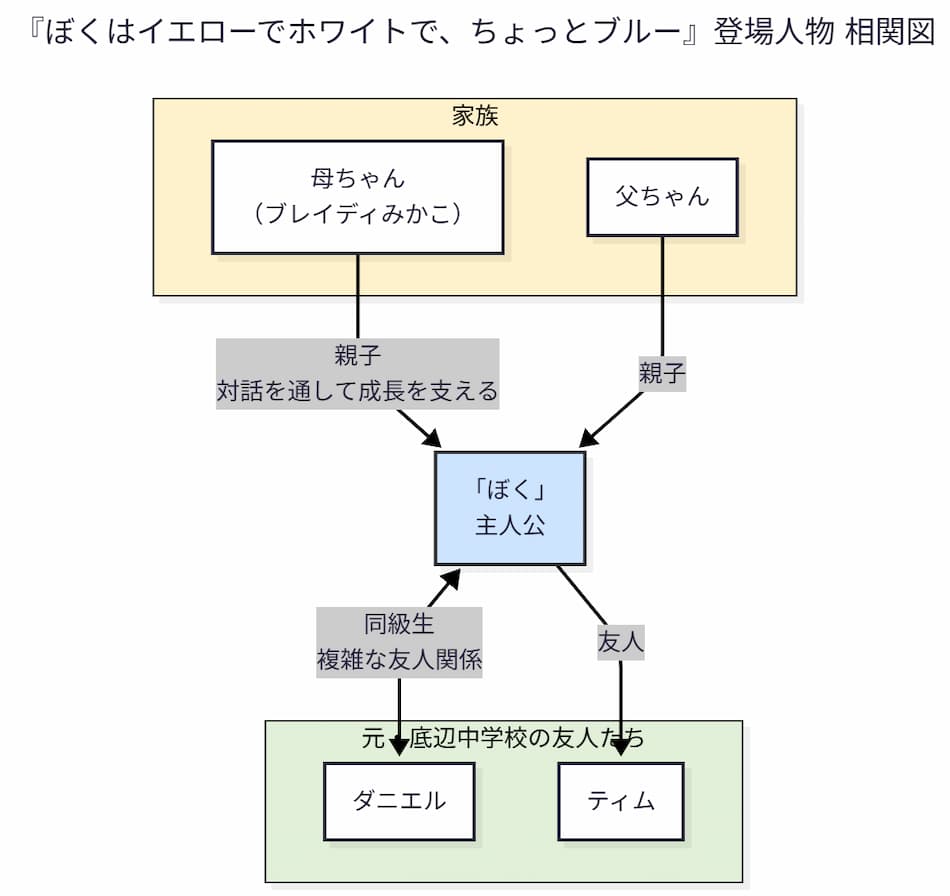

主な登場人物と相関図

物語を彩る主な登場人物をご紹介します。

「ぼく」

本作の主人公であり、語り手の息子。日本人の母とアイルランド人の父をもちます。思慮深く感受性が豊かで、多様な価値観が混在する中学校生活を通して成長します。

母ちゃん(ブレイディみかこ)

本作の著者であり、「ぼく」の母親です。イギリス在住のライター兼保育士。パンクな精神を持ちつつ、息子の悩みや疑問に寄り添い、共に考えます。

父ちゃん

「ぼく」の父親でアイルランド人。ダンプの運転手。寡黙ながらも、時折発する言葉が家族にとって重要な意味を持ちます。

ダニエル

「ぼく」の同級生。ハンガリー移民の家庭に育った美少年ですが、人種差別的な言動が問題視されることもあります。「ぼく」とは複雑な友人関係を築きます。

ティム

「ぼく」の友人。経済的に恵まれない家庭環境にあり、物語のなかで貧困の問題を象徴する存在のひとりです。

これらの登場人物との交流が、物語に深みとリアリティを与えています。

相関図

タイトルに込められた意味とは?

『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』という詩的で印象深いタイトル。これは主人公「ぼく」自身がノートに記した言葉から取られています。

この一文は彼のアイデンティティの複雑さと、多感な思春期における繊細な心情を象徴的に表しているといえるでしょう。

3色のそれぞれが象徴するもの

「イエロー」は日本人の母から受け継いだアジア系のルーツ、「ホワイト」はアイルランド人の父から受け継いだヨーロッパ系のルーツを示唆します。

そしてもっとも解釈が分かれる「ブルー」。作中での意味合い(悲しみ、憂鬱)に加え、彼がこの言葉を書いた時点では、より多層的な感情が含まれていた可能性が考えられます。

例えば、人種や文化の狭間で感じる戸惑いや疎外感、あるいは社会の理不尽さに対する静かな「怒り」などです。

「イエロー」でも「ホワイト」でもありながら、そのどちらにも完全には帰属できないという感覚。

そうした自身の複雑な立ち位置を自覚した上での、単純ではない心の状態が「ちょっとブルー」という絶妙な言葉に凝縮されているのではないでしょうか。

このタイトルは「ぼく」個人の内面を映し出すと同時に、読者に静かな問いを投げかけます。多様な背景をもつ人々が抱える普遍的な問いや、現代社会の複雑さについて考えるきっかけとなるでしょう。

- 手元に置いておきたい方は書籍版も

- 本作で語られる言葉の数々は、一度読んだ後も、ふとした瞬間に何度も読み返したくなる力を持っています。

「紙の本でじっくり向き合いたい」「大切な一冊として本棚に置きたい」という方には、書籍版がおすすめです。

いつもお使いの通販サイトからも購入できますので、ぜひチェックしてみてください。

ここが凄い!「ぼくイエ」の魅力とは

この作品が多くの読者の心を掴んで離さない理由は、以下の複合的な魅力にあります。

実話ならではの圧倒的なリアリティ

著者自身の息子さんの中学生活に基づいているため、そこで起こる出来事や登場人物の感情が非常に生々しく描かれています。

差別的な言葉への反応、貧困が垣間見える友人とのやり取りなどがその例です。この飾らない現実感が、読者に強い共感を与え、「自分事」として問題を考える視点をもたらしてくれるでしょう。

身近な視点から社会問題を深く知る

人種差別、経済格差、階級意識、多様性の複雑さ。これらは現代社会が直面する根深いテーマです。

本作では学校行事や友人関係といった中学生の日常を通して、これらのテーマが驚くほどわかりやすく、かつ深く掘り下げられています。

知識としてではなく、生活者の実感として社会を見つめ直すきっかけとなるでしょう。

人間味あふれる登場人物と「エンパシー」の学び

主人公「ぼく」の年齢にそぐわないような聡明さや純粋さ、困難に悩みながらも他者を思いやり成長していく姿は、多くの読者の胸を打ちます。

差別的な言動の背景に家庭環境がうかがえるダニエルや、逆境のなかでもがきながら生きるティムなど、脇を固める友人や家族、先生たちも人間味豊かに描かれています。

こうした描写が、物語に奥行きと温かみを与えています。

さらに「他者の靴を履いてみること」の大切さが、具体的なエピソードを通して繰り返し、そして深く伝わってきます。

「ぼく」が異なる背景を持つ人々と関わり、悩み、考え抜くプロセスを追体験できます。

その経験から、読者はエンパシー(=他者の立場を想像する力)の本当の意味を、理屈ではなく心で理解することができるはずです。

読みやすさと心に残る読後感

これほどシリアスで複雑なテーマを扱いながらも、著者のユーモアと洞察力に富んだ軽快な文章により、読者は決して重苦しさを感じることなく読み進めることができます。

時に笑い、時に涙し、深く考えさせられながらも、読後には現実を受け止めつつ前を向く力や、未来への希望を感じさせます。

爽やかで温かい感動が心に残るでしょう。

『僕はイエローでホワイトでちょっとブルー』あらすじ詳細と作品の魅力

ここからは次のことを取り上げて、『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』の物語の核心に迫っていきます。

- 詳細なあらすじ|ネタバレ注意

- 心に響く名言・印象的な言葉たち

- 著書が伝えたいこと

- 読者の感想 印象に残った場面とは

- ぼくイエ』はこんな人にオススメ!

- 書籍情報

詳細なあらすじ|ネタバレ注意

【※注意!ここから先は物語の核心部分に触れるため、未読の方はご注意ください】

「ぼく」の元・底辺中学校での生活は、多様な価値観との衝突と学びの連続です。

入学直後のミュージカル。そこでは才能豊かでありながら、人種差別的な言動を繰り返す同級生ダニエルと出会います。

この経験を通して、「ぼく」は異なる背景をもつ他者と関わることの難しさを知ります。

貧困という現実と友情

また経済的に恵まれない家庭で育ち、ときに万引きをしてしまう友人ティムとの交流。

「ぼく」はティムとの関係から、貧困という社会の厳しい現実と友情のあり方を考えさせられます。

そして人を傷つけずに、手を差し伸べることの難しさ(トレーナーを渡すエピソードなど)について深く思いを巡らせます。

社会構造への気づきとアイデンティティの探求

学校対抗の水泳大会では、裕福な私立校と公立校の間に存在する歴然とした格差を目の当たりにします。社会の構造的な不条理さにも気づき始めるのです。

さらに日本への帰省時には、自身が「イエロー」であり「ホワイト」でもあるというふたつの世界の狭間にいることを強く意識します。

「ハーフ」という呼称への疑問など、自身のアイデンティティを探求する場面も描かれます。

対話とエンパシーによる成長

これらの複雑でときに痛みを伴う経験に対し、「ぼく」は母親(著者)の対話を重ねることで思考を深めます。そして相手の立場を想像しようとする「エンパシー」の力を培っていくのです。

単純な善悪では割り切れない現実のなかで、悩みながらも自分なりの答えを見つけ、行動していく「ぼく」。

その静かな、しかし確かな内面的成長こそが、この物語の感動の核心部分といえるでしょう。

心に響く名言・印象的な言葉たち

『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』には、日常の出来事のなかから紡ぎ出された、思わず立ち止まって深く考えさせられるような言葉が散りばめられています。

ここでは特に印象的なものをいくつかご紹介します。

エンパシーの本質「誰かの靴を履いてみる」

学校のシティズンシップ教育で「エンパシーとは何か」と問われた「ぼく」の答えが、「自分で誰かの靴を履いてみること」です。これは単なる比喩ではありません。

自分と異なる背景や価値観をもつ人の立場に身を置き、その視点から世界を想像してみる。そのような積極的な理解への努力の重要性を示唆しています。

多様性が増す現代社会で、私たち一人ひとりに求められる姿勢を端的に表す言葉といえるでしょう。

多様性の困難さと向き合う

友人間の絶えない衝突を目の当たりにし、「多様性は楽じゃない」と漏らす「ぼく」。それに対する母親の言葉が、「楽ばっかりしてると、無知になるから」です。

心地よい同質性のなかに安住することの危うさが示されています。異なる他者との面倒な関わり合いのなかにこそ、偏見を取り除き視野を広げる学びがある。

著者の経験に裏打ちされた強い信念が感じられ、困難から逃げずに向き合うことの大切さを教えてくれます。

いじめの心理「罰する」ことへの欲求

差別的な言動によって孤立し、いじめの対象となった同級生ダニエル。彼を観察するなかで「ぼく」がたどり着いた、人間の心理に対する鋭い洞察が、

「僕は、人間は人をいじめるのが好きなんじゃないと思う。……罰するのが好きなんだ」という言葉です。

集団心理や「正しさ」を盾にしたとき、人は罪悪感なく他者を攻撃できる。いじめや現代社会のネットリンチにも通じる根深い問題を浮き彫りにしています。

個人の尊重「ハーフ」ではなく「1」として

「ハーフ」や「ダブル」といった呼称に違和感を覚えた「ぼく」。

自身のアイデンティティについて語るなかで出てくるのが、「みんなと同じ『1』でいいじゃない」という言葉です。

人をカテゴライズし区別することへの素朴な疑問がうかがえます。

すべての個人が等しく「1」として尊重されるべきだという、彼の純粋で根源的な願いが込められています。

これらの言葉は物語のテーマを象徴し、読後も長く心に残り続けます。日常のなかでふと思い出し、自身の行動や他者との関わり方を見つめ直すきっかけを与えてくれるはずです。

著者ブレイディみかこが伝えたいこと

この作品を通して著者ブレイディみかこ氏は、複数の重要なメッセージを投げかけていると考えられます。

それは自身のイギリスでの「地べた」の生活実感、特に保育士として多様な家庭環境の子どもたちと接してきた経験に基づいています。

安易な美化ではない「多様性」の現実

まず中心となるのは、安易な美化ではない「多様性」の現実です。人種や文化といった横の繋がりだけではありません。

経済格差や階級という見過ごされがちな縦軸の多様性にも目を向けるべきです。その複雑さや、時に生じる衝突から目を背けないことの重要性を訴えます。

共生のための力「エンパシー」

そしてその困難な多様性のなかで他者と共生していくために不可欠な力。それが「エンパシー」。

すなわち相手の立場や背景を想像する知的な努力の大切さです。

息子とのリアルな対話やエピソードを通して繰り返し示唆しています。「楽な方に流されず、面倒な現実と向き合うこと」。

それが結果的に私たちの「無知」を減らし、より良い理解へと繋がるという信念がうかがえます。

社会への問いかけと生き方の肯定

さらに貧困や、格差を生み出す社会構造への静かな問いかけも見られます。

子どもたちが社会性を育む上での教育・コミュニティの役割。そして既存の「鋳型」にはまらず自ら考え行動していく生き方の肯定。そういったメッセージも読み取ることができるでしょう。

本作は明確な答えを提示するのではありません。読者自身の日常や社会を見つめ直し、考え続けるための力強い問いを投げかけているのです。

読者の感想|印象に残った場面とは

『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』には、世代や立場を超えて多様な読者からの感想が寄せられています。特に子育て中の親世代からは、多くの共感の声が聞かれます。

主人公「ぼく」と著者である母親との率直で愛情深い対話。「親子関係を見つめ直すきっかけになった」「思春期の子どもへの接し方のヒントを得た」といった感想です。

若い世代への響き

また中高生など若い読者にとっては、「ぼく」が直面する悩み(友人関係やアイデンティティ)が自分事のように感じられます。複雑な社会で生きていく上での勇気や気づきを得られるようです。

教育・社会問題への関心

さらに教育関係者や社会問題に関心をもつ読者。

彼らからは、イギリスのリアルな教育現場や格差社会の実情、そして「エンパシー」教育の重要性などについて、多くの学びや示唆を得たという意見も少なくありません。

日本の状況と比較して考えるきっかけにもなっています。

特に心に残る場面

特に多くの読者の心に深く刻まれている場面があります。経済的に恵まれない友人ティムにトレーナーを渡すシーンです。

相手のプライドを傷つけないよう悩み抜いた末、「友だちだからだよ」といって渡します。

これは「ぼく」の優しさだけでなく、繊細な問題に対する真摯な姿勢が感動を呼びます。

また「エンパシーとは誰かの靴を履いてみること」という言葉。その聡明さと共に、読者自身の行動指針となり得る普遍的なメッセージとして受け止められています。

「ハーフ」や「ダブル」といったラベリングに対し「みんな同じ『1』でいい」と語る場面も印象的です。

固定観念への疑問と平等への強い願いが表れています。

読後に残る希望

このように人種、格差、教育といった重層的なテーマを扱っています。それにもかかわらず、読後には希望や人の可能性を感じさせる爽やかな感動が残る点も、本作が広く支持される理由です。

「一生ものの課題図書」「読むたびに発見がある」といった声も多く、繰り返し読まれ、語り継がれる作品となっています。

#読了

— きまぐれにっき。 (@nikki_kimagure) October 4, 2025

『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』/ブレイディみかこ

人種差別や貧困、多様性について、親子の対話を通して深く考えさせられる一冊📖

聡明な息子くんの質問に対するお母さんの返答が毎回深くて、優しくて、でもリアルで…本当に心に響いた🫧#読書好きな人と繫がりたい pic.twitter.com/VYpjl4t7UG

反抗期のヒントがほしくて読んだのに、全然違った。

— ゆうこ (@yuko_2121) September 26, 2025

『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』は、人種差別・貧困・ジェンダーを考える本だった。

日本にいては感じにくい世界の現実を、イギリスの学校を通して知る。

そして何より、著者の息子さんの大人びた思考に衝撃。四十路の私より大人

『ぼくイエ』はこんな人にオススメ!

『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』は非常に幅広い読者の心に響く力を持っています。特に次のような方々には、格別な読書体験となるはずです。

子育て中の親御さん

思春期を迎える「ぼく」の揺れ動く心や社会への疑問。それに対する著者(母親)の、子どもの考えを尊重しつつ率直に向き合う姿勢。

これらはご自身の子育てにおけるコミュニケーションのヒントに満ちています。難しいテーマについて対話する際の具体的な参考にもなるでしょう。

子どもの成長を見守り、伴走するなかで感じる喜びや悩みに深く共感できるはずです。

中学生・高校生

主人公「ぼく」と年齢が近い皆さん。学校での友人関係の複雑さ、理不尽だと感じることへの怒り、自分が何者かというアイデンティティの悩みなどが、非常にリアルに感じられるでしょう。

「ぼく」の経験を通して、多様な他者とどう関わっていくか。

社会の出来事をどう捉えるか。これからの人生で重要になる視点を学ぶことができます。

教育に関心がある方

イギリスの公教育で実践されているシティズンシップ教育(公民教育)の具体的な内容。経済格差が子どもの学びに与えるリアルな影響。多様な背景を持つ生徒たちへの現場での対応など。

著者の経験に基づいた記述は非常に貴重です。

日本のいじめ問題、教育格差、インクルーシブ教育などを考える上で、比較検討する材料や多くの示唆を与えてくれます。

社会問題に関心がある方

人種差別、拡大する貧富の差、移民問題、ジェンダー。これらの現代社会が抱える重要課題について、深く理解したい方にオススメです。

抽象的な議論やデータではありません。そこに生きる人々の「実感」や「痛み」を通して理解を深められます。

ニュースだけでは見えてこない、社会のリアルな断面と複雑さに触れることができます。

異文化や海外生活に興味がある方

一般的にイメージされる姿とは異なる、現代イギリスのリアルな日常を知ることができます。階級や人種、文化が複雑に混在する社会の空気を、生活者の視点から感じられるでしょう。

単なる観光情報では得られない、異文化理解の深さを体験できるはずです。

心を揺さぶるノンフィクションを読みたい方

実話ならではの心を打つエピソード、登場人物たちの忘れられない言葉に溢れており、深い感動を味わえます。同時に、社会や人間に対する鋭い洞察も随所に散りばめられています。

知的な刺激も十分に得られるでしょう。感動と学びの両方を求める方に、きっとご満足いただける一冊です。

『C線上のアリア』を今すぐ安く読む方法|電子書籍の最安値とクーポン活用(コミックシーモア)

考えさせられると話題の『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』。電子書籍なら、コミックシーモアが断然お得です。

まずは無料の立ち読みで、どんな内容かチェックしてみませんか?

今なら新規会員登録で70%OFFクーポンがもらえ、通常737円のところ221円(税込)で購入できます。この機会にぜひお楽しみください。

※ 新規登録で70%OFFクーポンが必ずもらえる!

続編について

多くの読者の声に応え、続編『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー2』も刊行されています。

こちらも単行本(2021年9月発売)、文庫版(新潮文庫、2024年6月発売)共に入手可能です。もちろんコミックシーモアでも配信されており、新規登録70%OFFクーポンの対象です。

「僕はイエローでホワイトでちょっとブルー」あらすじ・ポイントまとめ

綺麗事ではない現実と、少年が手繰り寄せる「エンパシー」。これは、遠い国の話ではなく、分断社会を生きるあなたの物語です。

読み終えたとき、世界はもう同じには見えないでしょう。 覚悟して、この最高の一冊を堪能してください。それでは最後にポイントを箇条書きでまとめます。

- 実話に基づいた英国中学校生活のノンフィクション

- 現代社会の多様性・格差・差別問題をリアルに描写

- 著者は英国在住、保育士経験を持つブレイディみかこ

- 主人公「ぼく」が元底辺校で様々な現実に直面し成長

- 主な登場人物は「ぼく」とその家族、個性的な友人たち

- タイトルは主人公の複雑なアイデンティティと心情の象徴

- 実話ならではのリアリティと深い共感が魅力

- 社会問題を等身大の視点から考えさせる洞察力

- 登場人物たちの人間味あふれる描写と成長物語

- 「エンパシー(他者の靴を履く)」の重要性を学べる

- シリアスだがユーモアある文体で読みやすい読後感

- 心に響く名言や親子の対話が多数登場

- 単行本・文庫・電子書籍で入手可能、続編も刊行済

【結論】『ぼくイエ』はコミックシーモアの70%OFFが最安!

話題作『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』は、コミックシーモアの初回限定クーポンを使えば、紙の書籍や他の電子書籍サイトよりも断然にお得に購入できます。

≫ コミックシーモアで70%OFF(税込221円)で購入する方法をもう一度見る

最後までお読みいただき、ありがとうございました。この記事が、あなたの作品理解を深める一助となれば幸いです。

執筆者はヨミト(コンテンツライター)でした。【運営者プロフィールはこちら】

- 大ヒット作品 関連

- ≫ 『汝、星のごとく』あらすじ・ネタバレ徹底解説!切ない愛と人生の物語に涙…

≫【推し、燃ゆ あらすじ】21歳芥川賞作家が描く推し活のリアルと現代の光と影

≫ 小説『火花』あらすじ|登場人物から衝撃の結末、神谷のモデルまで徹底網羅

≫ 【変な家2 あらすじ ネタバレ考察】11の間取り図の意味とヒクラハウスの目的

≫【変な絵 あらすじ ネタバレ】9枚の絵の謎と衝撃ラストを徹底解説|完全版

≫ 『コンビニ人間』あらすじ・感想|結末ネタバレと普通への問いを深掘り解説

≫ 『私の幸せな結婚』小説 あらすじ|ネタバレありの各巻の見どころと読者の声

≫ 続 氷点 あらすじ|陽子の壮絶な運命と「ゆるし」の結末を徹底解説【完全版】

≫ 小説『火花』あらすじ|登場人物から衝撃の結末、神谷のモデルまで徹底網羅

≫ 『もものかんづめ』あらすじ徹底解説!メルヘン翁から名言まで魅力満載

≫ 『星を編む』あらすじと考察|読む順番・登場人物・テーマ・感想まとめ

≫ 『また、同じ夢を見ていた』あらすじ|幸せとは?名言・ラストの謎を考察