※【PR】この記事には広告を含む場合があります。

この記事でわかること

- 物語の舞台となる未来社会の特徴や構造

- 主人公トァンとミァハを中心とした人間関係

- 意識の消失をめぐる哲学的・社会的なテーマ

- アニメ映画版との演出や解釈の違い

「健康」と「幸福」が完全に管理されたユートピア。しかし、その完璧な世界で、なぜ人々は突如として自らの命を絶つのか?

過去に自殺未遂を図った少女トァンは、親友ミァハの影を追いながら、世界を揺るがす「意識消失」事件の真相に迫る。

理想郷の裏に隠された真実、そして「生きる意味」を問う衝撃のSFミステリー。あなたの倫理観を揺さぶる物語が今、始まる。

※ 本記事は多くのネタバレが含まれますので、ご注意ください。

ハーモニー あらすじを簡潔に紹介

『ハーモニー』は、高度に発達した医療福祉社会を舞台に、一見ユートピアに見える世界の裏側に潜む歪みと、そこに生きる人々の葛藤を描いたSF作品です。この章では次のことを取り上げます。

- あらすじの流れと世界観の背景

- 主要な登場人物とその関係性

- 意識の消失が物語に与える影響

- ミァハ なぜ過去に焦点が当たるのか

- 一人称 仕掛けによる語りの特徴

あらすじの流れと世界観の背景

『ハーモニー』の物語は、医療と健康が極限まで管理された未来社会を舞台にしています。人々は「生きること」に強制的な幸福を感じるよう設計されており、その世界では病気も飢えもほぼ存在しません。

物語は、過去に自殺未遂を図った3人の少女のうち、生き残った一人・トァンを中心に進行します。彼女は、大人になってからもそのときの違和感を心に残しながら、「厚生省」という国際機関で働いています。

世界を揺るがす事件

物語が動き出すきっかけは、ある日世界中で突如として人々が自ら命を絶ち始めるという事件が起こることです。

この異常事態の調査を通じて、トァンは「ハーモニー」という名の理想的な社会の裏に隠された巨大なシステムの存在や、自身の過去に深く関わる人物との再会に直面します。

全体として外見上は平和でも、内面では抑圧された自由や自我との葛藤が描かれているのが特徴です。

こうした世界観を理解しておくことで、物語が描こうとする倫理的な問題や人間の本質への問いかけがより深く伝わってきます。

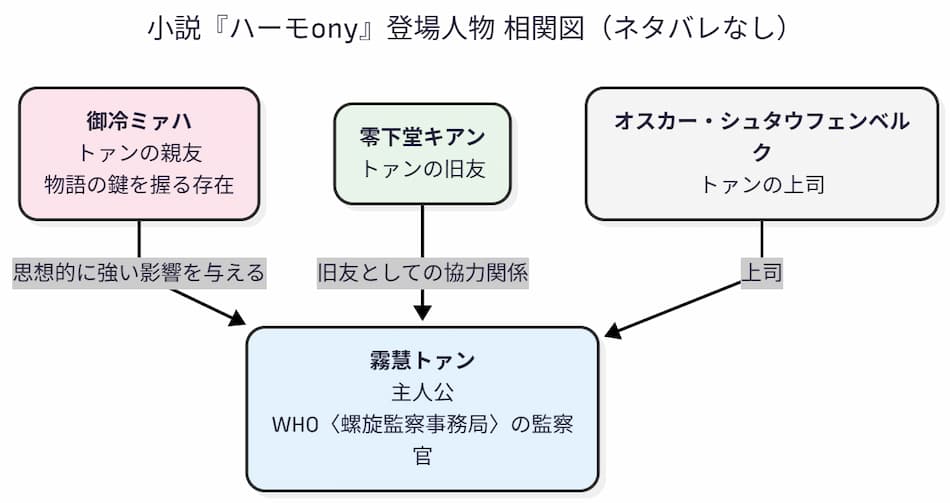

主要な登場人物と相関図

本作の中心人物は霧慧トァン(きりえ・トァン)です。彼女は物語の語り手であり、過去の出来事や現在の事件の謎を追う存在として描かれます。

トァンはかつて、友人である御冷ミァハ(みひえ・ミァハ)とともに社会に対する疑問を抱き、自殺未遂事件を起こしました。

ミァハはトァンの親友でありながら、彼女の思想や行動の原点を形作った特異な存在です。彼女の死が物語の起点になっているだけでなく、後に大きな意味を持って再登場します。

トァンを支える存在

もうひとりの重要な人物が零下堂キアン(れいかどう・キアン)で、彼女はトァンの上司かつ協力者として登場します。合理的かつ冷静な性格で、トァンの感情的な側面を支える役割を担っています。

これらの人物たちは単なる人間関係だけでなく、それぞれの立場や思想が物語のなかで対立し、深いテーマに結びついていくのです。

彼女たちの関係性を理解することで、物語全体の緊張感や人間の内面の揺らぎをより深く味わうことができるでしょう。

意識の消失が物語に与える影響

『ハーモニー』における「意識の消失」は、単なる現象の描写にとどまらず、作品の核心に迫る哲学的な問いを提示する重要な装置です。

意識消失の異常性とその背景

これは人間が自らの意志とは無関係に突如として命を絶つ、あるいは行動を停止するという異常な状況を指しています。そして、その背後には高度に制御された社会システムの存在があるのです。

この意識の喪失によって、登場人物たちは「自分という存在は本当に自由なのか」という疑念を抱くようになります。

ユートピアの代償

一見ユートピア的に見えるこの世界では、健康・安全・幸福が完璧に管理されています。しかしそれが結果的に、個人の意志や衝動を排除し、“選択する自由”を奪っているのです。

こうした構造が、物語全体に重くのしかかる無力感や違和感として描かれています。

特に物語の要所で描かれる、同時多発的な自死のシーンは強烈な印象を与えます。これらは突発的な事故や衝動ではなく、明らかに何らかの意図に基づいて「引き起こされた」出来事であることが徐々に明らかになります。

この段階で読者は、社会システムに対して強い疑問を抱かざるを得ません。

存在意義を揺るがす問い

さらに「意識の消失」が単なるテクノロジーの副産物ではなく、人間の存在意義そのものを揺るがすものとして描かれている点も重要です。

自己が自己でなくなる瞬間に、何が残るのか。社会に適応しすぎることで失われる“人間らしさ”とは何か。こうした問いは、物語のラストに向かってさらに重みを増していきます。

物語を通じて描かれるこのテーマは、読者に「自由意志とは何か」「本当の生とは何か」を突きつけてきます。

単なるSFのガジェットではなく、人間社会の未来に対する強烈な警鐘として、意識の消失は『ハーモニー』という作品に深い思想性を与えているのです。

ミァハ なぜ過去に焦点が当たるのか

『ハーモニー』において御冷ミァハの過去が繰り返し描かれるのは、彼女の存在が単なる登場人物を超えた「価値観の対極」として位置づけられているためです。

そしてその存在が、物語に根本的な問いを投げかけているのです。

社会へのアンチテーゼとしてのミァハ

ミァハの思考や行動は、現在の「完全な健康社会」に対する強烈なカウンターであり、その軌跡を辿ることで読者は、この世界の真の姿とその異常性に気づいていきます。

ミァハは徹底した健康と倫理が支配する社会において、唯一といえる“ノイズ”のような存在でした。

人間が生きる意味や、苦しみ・衝動を排除した世界に対し、あえて「生きにくさ」を肯定するかのような立場をとっていたのです。

彼女の過去に焦点が当てられるのは、こうした価値観の異質さが、主人公トァンにとって過去の記憶であると同時に、現在の行動原理にも深く影響しているからです。

ミァハの“死”が持つ意味

特に注目すべきは、ミァハの選んだ“死”の意味です。それは絶望や逃避ではなく、強烈なメッセージとしての死であり、従順な社会に波紋を広げる“問題提起”として描かれています。

この行動がトァンを再び揺り動かし、彼女自身がかつて抱えていた葛藤と向き合わせるきっかけになっているのです。

過去と現在をつなぐ回想

またミァハの過去が、断片的に回想される構成にも意図があります。

単に過去を語るのではなく、その記憶が「今」とどのようにつながっているかを浮き彫りにし、物語全体に“過去が現在を侵食する”構造を与えているのです。

この回想が重なることで、読者自身もミァハの問いに向き合わざるを得なくなります。

ミァハの過去が示す真実

こうして見ていくと、ミァハの過去は物語を読み解くうえでの“地図”であり、“鍵”でもあります。

彼女が見ていた世界の歪みや、抱えていた違和感こそが、現在の事件の全体像を明らかにするヒントとなっているのです。

ミァハの「なぜ」は、単なる回想ではなく、読者自身が自分の倫理観や価値観と向き合うきっかけとして、物語の中心に据えられています。

一人称の仕掛けによる語りの特徴

『ハーモニー』では、主人公トァンの一人称で物語が語られる構成が採用されています。この語り方は、読者にトァンの内面や葛藤をより直接的に伝える効果があります。

一人称視点の最大の特徴は、語り手の主観を通してしか物語の情報が得られないという点です。

そのため読者はトァンの感情や価値観を共有しながらも、ときに「本当に信じてよい情報なのか?」と疑問を抱く場面にも直面します。

揺さぶられる”語り”の信頼性

またこの一人称には物語後半に仕掛けがあり、読者の認識を大きく揺るがす演出が施されています。

トァンの語りが「本当の語り手ではないかもしれない」と感じさせるような違和感が散りばめられており、物語のラストに向けてその意味が明らかになります。

こうした構成によって、『ハーモニー』は単なるSFやミステリーではなく、「語り手の信頼性」という文学的テーマにも踏み込んでいます。

読者は語られる内容だけでなく、「誰が、なぜそう語るのか」にも注意を向ける必要があるでしょう。

ハーモニー あらすじと結末の考察

ここからは、さらに深く物語の核心に迫っていきます。次のことを取り上げ、『ハーモニー』の世界を多角的に考察します。

- プログラムとは etmの意味と役割

- 矛盾を内包する社会の構造

- 百合的な要素と心理描写

- アニメ映画 ラストシーンの印象

- 映画 原作 違いによる解釈の違い

- 書籍情報 新版 違いも押さえておこう

プログラムとは etmの意味と役割

作中に登場する「etm(エティム)」は、人々の健康と精神状態を常時監視・管理するプログラムの名称です。

これは「生きている限り健康であること」が絶対的な価値とされる社会において、その価値を維持するための中核的なシステムです。

このetmプログラムは、個人のバイタルデータや感情の起伏までも把握し、それに応じた対応を自動的に行う仕組みになっています。

例えば、不安やストレスの兆候があれば、即座に薬剤の投与や環境の調整が行われ、本人はそれを「違和感」としてしか感じません。

一見すると、人々を守るための高度な医療テクノロジーのようにも思えます。しかしその裏では、「自己決定権」が徐々に奪われているという事実もあります。

つまりetmは、人間の自由意志を犠牲にしてまで理想的な社会を成り立たせている道具でもあるのです。

このようにetmはただの監視ツールではなく、社会の在り方そのものを象徴する存在として描かれています。その役割を理解することで、『ハーモニー』の倫理的問いかけがより明確になります。

矛盾を内包する社会の構造

『ハーモニー』の舞台となる未来社会は、一見すると理想的に見えます。

人々は病気をせず、暴力や飢餓も存在せず、すべての生活がetmによって最適化されています。しかしそこには表面的な平和の裏に潜む、いくつもの矛盾が存在します。

管理社会の歪み

もっとも大きな矛盾は、「健康であること」が絶対的な価値とされることで、本来人間に備わっていた選択の自由が制限されている点です。

例えば、何を食べるか、どう生きるかさえもetmが判断し、人々は自分の意思よりも“最善の選択”を強いられます。

また倫理委員会による価値観の統一も問題です。善意の名のもとに、個人の多様性や反抗心は「異常」とされ排除されます。

これにより、「自由」と「幸福」という本来対立しないはずの概念が、制度によって矛盾を起こしてしまっているのです。

こうした社会構造は、読者に「真の幸せとは何か?」「人間らしさとは何か?」という問いを投げかけてきます。

整備された秩序のなかに潜む違和感が、物語を通じて徐々に浮かび上がってくる仕掛けとなっています。

百合的な要素と心理描写

『ハーモニー』では、主人公トァンと御冷ミァハの関係性に、百合的な要素が見受けられます。ただしこれは単なる恋愛描写ではなく、精神的な結びつきや共感の深さとして描かれている点が特徴です。

ミァハは、トァンにとって世界を変えるほどの存在でした。彼女の思想や行動は、トァンの価値観を大きく揺さぶり、自らの立場に疑問を持たせるきっかけとなります。

その影響力の強さから、トァンは彼女を「特別な存在」として認識しています。

トァンとミァハ、それぞれの想い

一方でミァハもまた、トァンに対して深い感情を抱いていたことが、物語の後半で明らかになります。二人の関係には単なる友情でも敵対でも説明できない、複雑な感情が交差しています。

これが読者に強い余韻を残すのです。

このように百合的な関係性は単なる演出ではなく、登場人物たちの内面の揺れや選択の動機に深く関係しています。

心理描写を丁寧に追うことで、彼女たちの繊細なつながりがより立体的に理解できるでしょう。

アニメ映画 ラストシーンの印象

アニメ映画版『ハーモニー』のラストシーンは、物語全体のテーマである「個人の自由意志」と「管理された社会」の対立を凝縮しています。そしてその対立を、極めて象徴的な場面として描いているのです。

原作の展開を踏まえつつも映像ならではの演出によって、言葉では伝えきれない感情や緊張感が観客に深く迫ります。

トァンの選択とその描写

この終盤ではトァンが最後に選ぶ行動が、観客の想像力を大きく揺さぶります。言葉による説明はほとんどなく、彼女の目線や動作、微かな表情の変化だけで心理を描写する演出が際立っています。

特に注目すべきは画面に静寂が流れるなか、トァンがとったひとつの行動が、物語の価値観全体を覆すような重みを持っている点です。

映像と音楽が生み出す静寂

一方で、視覚表現も細部にまで配慮されており、色調や光の使い方、カメラワークなどが「終わりと始まり」の雰囲気を静かに演出しています。

音楽も最小限にとどめられ、セリフのない時間が観客に内省を促す構成です。こうした静かな演出は、あえて明確な答えを示さないことによって、観る者一人ひとりの倫理観や価値観に揺さぶりをかける役割を果たしています。

またミァハという存在がトァンの決断に与えた影響も、映像を通して静かに浮かび上がります。

ミァハの思想が、トァンの最終的な行動とどのように結びついているかを考えることが、このラストシーンの解釈において大きなカギとなります。

観客に突きつけられる問い

最終的にこのエンディングは単なる物語の締めくくりではなく、観客に「自分ならどうするか?」という根源的な問いを突きつけます。

その問いは映画を見終えた後も心に残り続けるため、ラストシーンは強い余韻とともに作品全体の印象を決定づける要素となっているのです。

アニメ映画と原作の違いによる解釈の違い

『ハーモニー』は、伊藤計劃による原作小説とアニメ映画の両方で展開されています。両者の違いによって作品の印象や解釈が変わってくる点に注目する必要があるでしょう。

まず大きな違いのひとつは、物語の描写の密度です。原作小説では、登場人物の心理や社会制度の背景、思想的な議論が丁寧に描かれており、読者自身が深く思考しながら読み進めるスタイルです。

一方、映画では時間的な制約があるため、説明が最小限に抑えられ、映像と演出によってメッセージを伝える構成が取られています。

メディアの違いによる表現の変化

また映画では演出の都合上、シーンの順序や細部の設定が変更されている部分もあり、それがキャラクターの印象や物語全体の流れに微妙な変化を与えています。

例えば、トァンとミァハの関係の描かれ方や、etmに対する描写の強調度などは、媒体によって受け取り方が異なるかもしれません。

このように原作と映画ではアプローチに違いがあるため、どちらを先に体験するかによって、物語の受け止め方にも差が生まれる可能性があります。

両方に触れることで、より多角的に『ハーモニー』という作品を理解できるでしょう。

書籍情報 新版 違いも押さえておこう

『ハーモニー』には、初版とその後に出版された新版が存在します。内容そのものに大きな変更はありませんが、細かな表記や補足情報に違いがあるため、選ぶ際には注意が必要です。

新版では、旧版にはなかった解説やコメントが加えられている場合があり、作品の理解を深めたい読者にとっては有用な情報源となります。

またフォントや行間の調整によって読みやすさが改善されているケースもあります。こうした点は、特に初めて読む人にとって大きなメリットとなるでしょう。

旧版を選ぶ理由

ただしコレクション目的で旧版を探している読者にとっては、新版との差異が気になるかもしれません。

表紙デザインの変更や紙質の違いなど、物理的な側面も含めて比較したい場合には、事前にそれぞれの仕様を確認しておくと安心です。

このように、どちらを手に取るかは読む目的によって変わります。物語そのものを楽しむならどちらでも問題ありませんが、付加情報や読みやすさを重視する場合は、新版を選ぶ価値があります。

ハーモニー あらすじを通して見える世界の本質

『ハーモニー』は、管理社会が生む歪みと、そこに生きる人々の葛藤を描くSFミステリーです。理想郷で起こる「意識消失」事件を通じ、「幸福とは何か」「人間らしさとは何か」を鋭く問いかけます。

主人公トァンと親友ミァハの物語は、現代社会への警鐘ともいえるでしょう。読み終えた後、あなたの価値観は揺さぶられ、深い思索へと導かれるはずです。

それでは最後にポイントを箇条書きでまとめます。

- 完全管理社会で生きる人々の葛藤を描いた未来SF作品

- 健康と倫理が極限まで統制された世界が舞台

- 主人公トァンは自殺未遂経験を持つ厚生省の調査官

- 世界的な同時自死事件から物語が動き出す

- ミァハの過去が物語の真相を解く鍵となる

- 意識の消失という現象が自由意志の問題を浮き彫りにする

- 語り手が一人称で進行することで心理描写に深みが増す

- etmというプログラムが人間性を管理する仕組みを象徴する

- 映画版は原作と演出が異なり、解釈の幅が広がる

- 書籍の新版には補足情報が追加され、理解が深まる

最後まで見ていただき、ありがとうございました。

執筆者はコンテンツライター・ヨミトでした。(運営者プロフィールはこちら)