※【PR】この記事には広告を含む場合があります。

この記事でわかること

✓ 作品の基本的な物語の筋書きと時代背景

✓ 物語の中心となる登場人物と彼らの関わり

✓ 物語のクライマックスと衝撃的な結末の概要

✓ 作品の主要な魅力と国内外からの評価点

2023年、日本中を震撼させ、そして世界をも席巻した映画『ゴジラ-1.0』。

なぜこの作品は、ゴジラ生誕70周年という節目にこれほどの熱狂を生み、アカデミー賞という栄誉にまで輝いたのでしょうか?

その圧倒的な絶望と、わずかな希望の描写は、観る者の心を掴んで離しません。

ここでは戦後日本を舞台に描かれる、壮絶な物語の「あらすじ」はもちろん、作品に込められた深いテーマや観る前に知っておきたい魅力をご紹介。

さらに鑑賞後に必ず気になるであろう、数々の謎に至るまで徹底的に解説します。

まだ観ていない方も既に衝撃を受けた方も、この記事を読めば『ゴジラ-1.0』の世界により深く没入できるはずです。

さあ、絶望の先にあるものを見届けましょう。

※ 本記事の中盤以降は多くのネタバレが含まれています。未試聴の方はご注意ください。

映画「ゴジラ-1.0」のあらすじと見どころ紹介

この章では、まず映画『ゴジラ-1.0』がどのような作品なのか、その基本的な情報や魅力、そして物語を彩る登場人物たちに焦点を当ててご紹介します。

まだ映画をご覧になっていない方や、ネタバレを避けつつ作品の概要を知りたいという方に特にオススメの内容です。

映画「ゴジラ-1.0」作品概要

『ゴジラ-1.0』は、日本の映画会社である東宝がゴジラ生誕70周年を記念して製作し、2023年11月3日に公開された特撮怪獣映画です。

この作品は山崎貴氏が、監督と脚本、VFX(視覚効果)を手掛けております。

国産の実写ゴジラ映画としては通算30作目にあたり、『シン・ゴジラ』以来7年ぶりの完全新作として大きな注目を集めました。

アカデミー賞視覚効果賞受賞

特筆すべき点として、本作は第96回アカデミー賞において日本の映画作品として初めて、視覚効果賞を受賞するという歴史的な快挙を成し遂げました。これはアジア映画全体で見ても初の受賞です。

そして山崎貴監督は、スタンリー・キューブリック氏以来55年ぶり、史上2人目となる「監督自身による視覚効果賞受賞」という栄誉に輝いております。

映画の製作費は15億円以下とされ、ハリウッド大作と比較して非常に低予算であるにも関わらず、この受賞はアメリカの映画関係者にも大きな驚きを与えました。

タイトル「-1.0」に込められた意味

物語のタイトルには「-1.0」という数字が含まれています。

これには「第二次世界大戦によって無(ゼロ)になった日本が、ゴジラの出現という未曽有の危機によって負(マイナス)の状態に叩き落される」という深刻な状況が表現されているのです。

物語の舞台は、1945年から1947年にかけての戦後間もない日本です。

戦争の爪痕が深く残るなか、突如として現れた巨大怪獣ゴジラが容赦なく追い打ちをかける様子が描かれます。

魅力と見どころ|観る前に知っておきたいポイント

『ゴジラ-1.0』をこれからご覧になる方へ、ネタバレなしで主要な魅力と見どころをご紹介いたします。

世界最高峰のVFXとゴジラの圧倒的迫力

まず注目すべきは、世界最高峰と評価されたVFX(視覚効果)です。

ゴジラの圧倒的な破壊力や緊迫感あふれる戦闘シーンは、細部に至るまでリアルに作り込まれており、観る者をスクリーンに釘付けにします。

特にゴジラの皮膚の質感や、熱線を放つ際のエネルギーの表現などは、これまでのゴジラ映画とは一線を画す迫力があります。

戦後を生きる人々の人間ドラマ

次に本作は単なる怪獣映画に留まらず、戦後の日本を生きる人々の姿を深く描いた人間ドラマとしての側面も大きな魅力です。

戦争によってすべてを失い、心に傷を負った主人公たちが、絶望的な状況のなかでいかにしてゴジラという脅威に立ち向かい、生き抜こうとするのでしょうか。

その力強いドラマは多くの観客の心を打ちました。

登場人物たちの感情の機微や、彼らが抱える葛藤にも注目です。

初代『ゴジラ』へのオマージュと新たな解釈

また1954年に公開された初代『ゴジラ』へのオマージュも随所に見られます。

シリーズの原点をリスペクトしつつ、現代の技術と新たな解釈でゴジラの恐怖を描き出している。この点は、長年のファンにとって感慨深いものがあるでしょう。

また初めてゴジラ映画に触れる方にとっては、新鮮な驚きとなるはずです。

物語を彩る音楽と音響効果

さらに音楽と音響効果も本作の重要な見どころのひとつです。

佐藤直紀氏が手掛けた劇伴音楽は、物語の緊張感や感動を一層高めます。そして伊福部昭氏による、ゴジラの象徴的なテーマ曲が流れる瞬間は、まさに鳥肌ものでしょう。

ゴジラの咆哮や地響きのような足音は、映画館の音響システムで体感することで、より強烈な臨場感を味わうことができます。

本作はこれまでのゴジラシリーズ作品を観ていなくても、単体で十分に楽しむことが可能です。

むしろ戦後の日本という特殊な時代設定を理解しておくと、登場人物たちの心情や行動により深く共感できるかもしれません。

圧倒的な映像美と心揺さぶる物語が融合したエンターテイメント作品として、ぜひ多くの方に見ていただきたいポイントが詰まっています。

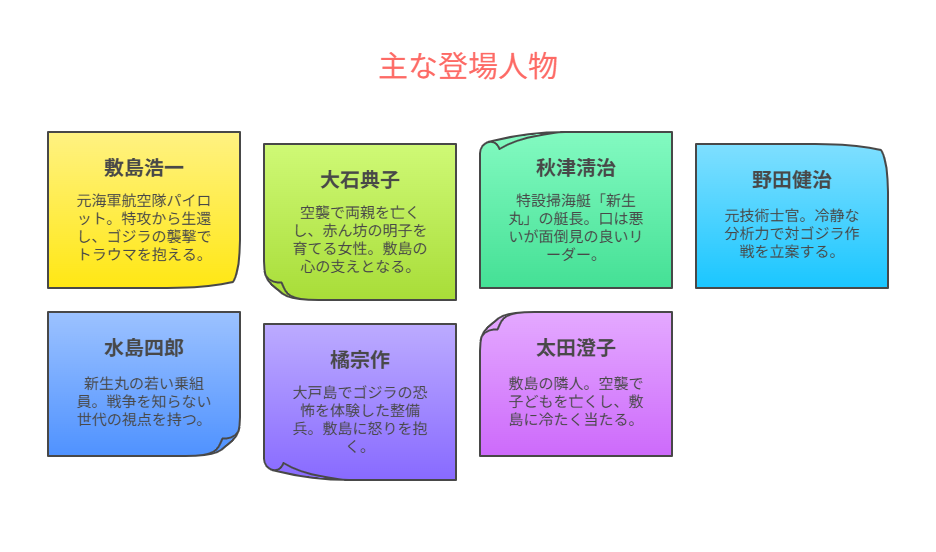

主な登場人物と運命の行方

『ゴジラ-1.0』では、戦争という過酷な時代を生き抜こうとする人々の姿が、ゴジラの脅威と共に描かれています。

トラウマを抱える主人公・敷島浩一

物語の中心となるのは、敷島浩一(演:神木隆之介)です。

彼は元海軍航空隊のパイロットで、特攻から生還しました。しかし大戸島でゴジラの襲撃に遭遇し、多くの仲間を失ったことから深いトラウマを抱えています。

その経験は彼の心に重くのしかかり、戦後も「自分の戦争は終わっていない」と感じながら生きていくことになります。

敷島と出会う大石典子

そして敷島と運命的な出会いを果たすのが大石典子(演:浜辺美波)です。彼女は空襲で両親を亡くし、見知らぬ女性から託された赤ん坊の明子をひとりで育てています。

敷島との共同生活のなかで、典子は彼にとって心の支えのような存在になっていきます。

しかしゴジラの襲来は、彼女の運命をも大きく揺るがします。

彼らを取り巻く重要な人々

彼らを取り巻く人物たちも物語に深みを与えています。

特設掃海艇「新生丸」の艇長である秋津淸治(演:佐々木蔵之介)は、口は悪いながらも面倒見の良いリーダーとして敷島たちを導きます。

元技術士官の野田健治(演:吉岡秀隆)は、冷静な分析力で対ゴジラ作戦「海神作戦」を立案し、その頭脳で一行を支える存在です。

新生丸の若い乗組員、水島四郎(演:山田裕貴)は戦争を知らない世代として、敷島とは異なる視点を持ちながらも、共に困難に立ち向かっていきます。

また大戸島で敷島と共に、ゴジラの恐怖を体験した整備兵の橘宗作(演:青木崇高)は、敷島に対して当初は強い怒りを抱いています。しかし物語が進むなかで、その関係性にも変化が訪れるのです。

敷島の家の隣人である太田澄子(演:安藤サクラ)は、自身も空襲で子どもを亡くした経験から、当初は敷島に冷たく当たります。ですが次第に、典子や明子を気遣うようになります。

絶望のなかでの結束と運命の行方

これらの登場人物たちが、絶望的な状況のなかでどのように手を取り合い、ゴジラという未曾有の危機に立ち向かっていくのか。そして彼らの運命がどうなるのかが、本作の大きな見どころとなっています。

作品の時代背景-なぜ戦後日本が舞台か

『ゴジラ-1.0』が、多くの観客に衝撃を与えた要素のひとつとして、その特異な時代設定が挙げられます。

物語の舞台は第二次世界大戦が終結した直後、1945年から1947年にかけての日本です。この時代を選んだのには、製作陣の明確な意図がありました。

「ゼロ」から「マイナス」への絶望

山崎貴監督は、1954年に公開された初代『ゴジラ』よりも前の時代を構想しました。

日本が戦争によってすべてを失い、軍事力ももたない「無(ゼロ)」の状態に、もしゴジラが現れたらどうなるだろうか? というアイデアからこの設定を考え出したと語っています。

タイトルにも込められた「-1.0(マイナスワン)」という言葉は、戦争でゼロになった日本が、ゴジラの出現によってさらにマイナスの状況へと叩き落されるという、極限の絶望感を表しております。

人間ドラマを深める時代設定

この時代背景は、物語のテーマ性を深める上で非常に重要な役割を果たしています。

戦争によって心に深い傷を負い、生き残ったことへの罪悪感や無力感に苛まれる人々の姿を描くことで、単なる怪獣映画を超えた人間ドラマが展開されるのです。

当時の日本はGHQの占領下にあり、独自の軍隊をもつことが許されませんでした。

そのためゴジラという圧倒的な脅威に対して、政府や軍隊ではなく、武器も持たない民間人がいかにして立ち向かうのか、という点が物語の核となっています。

監督の意図と製作背景

また監督自身の得意とする「昭和史」の要素を盛り込むことで、前作『シン・ゴジラ』とは異なるアプローチで、ゴジラ映画を製作するという狙いもありました。

さらに脚本を執筆していた時期が、新型コロナウイルスのパンデミックと重なっていたことも影響しているといわれます。

政府が機能不全に陥り、民間レベルでの対応や結束が求められるという状況描写に、その影響が見られるかもしれません。

このように戦後間もない日本という時代設定は、本作のテーマや物語を形作る上で不可欠な要素となっているのです。

評価・感想まとめ(ネタバレなし)

映画『ゴジラ-1.0』は、公開されてから日本国内だけでなく、海外の観客や批評家からも非常に高い評価を受けています。

多くの方が、これまでのゴジラシリーズとは一線を画す作品として、その完成度を称賛しています。

アカデミー賞視覚効果賞の受賞は、その質の高さを世界的に証明した出来事といえるでしょう。

国内外からの称賛の声

観客の感想に目を向けると、次のような肯定的な声が数多く見受けられます。

「VFXの迫力が凄まじく、ゴジラの恐怖を存分に味わえた」

「怪獣映画でありながら、戦後の人間ドラマが深く描かれていて涙した」

「絶望的な状況でも希望を捨てずに立ち向かう人々の姿に勇気をもらえた」

特にゴジラの圧倒的な存在感や、戦後の日本という舞台設定が、作品の緊張感を高めている点を評価する意見が目立ちます。

一部からの指摘と全体的な評価

一方で一部には、「主人公の行動や心情に共感しづらい部分があった」という感想や、「ストーリー展開がややご都合主義的に感じる場面もあった」といった指摘も存在します。

しかし全体としては、これまでのゴジラファンはもちろん、ゴジラ映画を初めて観る人でも楽しめるエンターテイメント作品として、広く受け入れられている印象です。

庵野秀明氏やクリストファー・ノーラン氏、スティーヴン・スピルバーグ氏といった著名な映画監督からも絶賛の声が寄せられています。

単なる怪獣映画の枠を超えた作品として、評価されていることがうかがえます。

「ゴジラ-1.0」のあらすじと結末をネタバレ考察

※ ここからの記事は多くのネタバレが含まれます。未試聴の方はご注意ください。

ここからは、いよいよ物語の核心に迫ります。

『ゴジラ-1.0』の具体的なあらすじを追いながら、衝撃的な結末、そしてそこに残された謎について深く考察していきます。

ゴジラは本当に倒されたのか、典子の身に何が起こったのか、そしてG細胞が意味するものとは―。

既に映画をご覧になった方も、これらの考察を読むことで新たな発見があるかもしれません。

まだ鑑賞前でネタバレを避けたい方は、この先の閲覧にご注意ください。

詳細なあらすじ|結末と残された謎(ネタバレ注意)

これより先は映画『ゴジラ-1.0』の物語の具体的な内容や、結末に触れています。まだ作品をご覧になっていない方や、ネタバレを避けたい方は、ここから先の閲覧にご注意ください。

物語の始まり|大戸島での遭遇

物語は第二次世界大戦末期の1945年。

特攻へ向かう途中で戦闘機の故障を偽り、小笠原諸島の大戸島に着陸した敷島浩一の場面から始まります。そこで彼は、島の伝説で語られる怪獣「呉爾羅(ゴジラ)」の襲撃に遭遇しました。

恐怖のあまり零戦の20ミリ砲を撃てず、整備兵の橘宗作以外の仲間たちが命を落とすのを目の当たりにしてしまいます。

戦後の東京とゴジラの再来

終戦後、東京へ戻った敷島は、空襲で両親を失ったことを知ります。

絶望のなかで闇市にて出会った女性・大石典子と、彼女が託された赤ん坊・明子との共同生活を始めました。

敷島は米軍が残した機雷の撤去作業に従事するなかで、新生丸の艇長・秋津淸治や元技術士官の野田健治らと出会います。

1946年、アメリカ軍によるビキニ環礁での核実験「クロスロード作戦」の影響で、近海にいたゴジラは被曝します。

そして体高50.1メートルに巨大化し、さらに凶暴な姿へと変貌を遂げました。1947年、ゴジラは日本へと進路を向け、敷島たちが乗る新生丸はゴジラの足止めを命じられます。

機雷や船の機銃で応戦するも歯が立たず、救援にきた重巡洋艦「高雄」もゴジラの放射熱線によって撃沈されてしまいました。

銀座蹂躙と「海神作戦」

ゴジラはついに東京に上陸し、品川を経て典子が働く銀座を蹂躙します。

敷島は典子を助けようと駆けつけますが、典子はゴジラの放射熱線が引き起こした爆風から敷島を庇い、吹き飛ばされて行方不明となりました。

ゴジラの襲撃により東京は壊滅的な被害を受け、政治機能も麻痺します。

駐留連合国軍もソ連を刺激することを恐れて軍事行動を避けるなか、軍隊を持たない日本は民間人の力だけでゴジラに立ち向かうことになりました。

野田が立案した「海神作戦(わだつみさくせん)」は、ゴジラを相模湾沖の深海へおびき寄せ、フロンガスの泡で浮力を奪い沈降させ、水圧でダメージを与えるというものです。

それでも倒せない場合は、浮袋で急速に海上へ引き揚げ、減圧でとどめを刺すという二段構えの作戦でした。

一方の敷島は、万が一に備えて旧日本軍の試作戦闘機「震電」に爆弾を搭載し、ゴジラの口内に特攻する覚悟を決めます。

決戦と衝撃の結末

作戦決行日、予想より早く上陸したゴジラを敷島が震電で誘導し、海神作戦が開始されます。

第一次攻撃で、ゴジラは深海に沈みますが死には至りません。第二次攻撃の浮上作戦も途中でゴジラにバルーンを破られます。しかし水島が率いてきた、多数のタグボートの加勢により成功しました。

それでもゴジラは生きており、放射熱線の発射準備に入ります。絶体絶命の状況で、敷島は震電でゴジラの口内に特攻。ゴジラの頭部は大爆発し、海中へと沈んでいきました。

敷島は、橘が震電に取り付けていた脱出装置によって生還します。

帰港した敷島のもとに、典子が生きて病院にいるという電報が届きました。

病院で再会を果たした典子から「戦争は終わりましたか?」と問われた敷島は力強く頷きます。しかし典子の首には、謎の黒い痣のようなものが浮かび上がっていました。

そしてラストシーンでは、海底に沈んだゴジラの肉片が不気味に脈打ち、再生を始めているかのような描写で物語は幕を閉じます。

この結末はゴジラの脅威が完全には去っていないこと、そして典子の身にも何らかの変化が起きている可能性を示唆し、多くの謎と続編への含みを残しています。

物語の重要ポイント|死亡するキャラクター

『ゴジラ-1.0』では、ゴジラの圧倒的な力によって多くの命が奪われます。しかし物語の主要な登場人物たちの生死については、いくつかの重要な局面で描かれます。

序盤の犠牲-大戸島守備隊

まず物語の冒頭、主人公の敷島浩一が不時着した大戸島でゴジラに遭遇した際のことです。

敷島と整備兵の橘宗作を除いた守備隊の整備兵たちは、ゴジラの襲撃により全員が命を落としてしまいます。

この出来事は、敷島の心に深いトラウマを残すことになりました。

中盤の被害と典子の安否

その後、日本近海にゴジラが出現した際には、救援に駆けつけた重巡洋艦「高雄」がゴジラの放射熱線によって一瞬のうちに撃沈されます。

これにより多くの乗組員が犠牲になったことが示唆されます。

またゴジラが東京の銀座を襲撃する場面では、街が壊滅的な被害を受け、約3万人もの死傷者および行方不明者が出たとされています。

このときヒロインの大石典子は、ゴジラの攻撃による爆風に巻き込まれ、一時は生死不明となりました。

主要キャラクターたちの生還

しかし物語のクライマックスである「海神作戦」では、作戦を立案した野田健治が「ひとりの犠牲も出さない」という強い意志を表明します。

この作戦に参加した敷島をはじめとする新生丸のメンバーや、元海軍の兵士たちは、過酷な戦いを乗り越えて全員が生還を果たしました。

そして行方不明だった大石典子も、物語の最後に無事生きていることが判明します。

このように、映画全体を通して多くの人々がゴジラの犠牲となる悲劇が描かれています。その一方で、主要なキャラクターたちは互いに支え合い、困難な状況を生き抜いていく姿が印象的です。

戦いの果て―ゴジラはどうなった?

戦後の日本を恐怖に陥れたゴジラとの戦いは、ひとつの区切りを迎えることになります。

それは民間人たちの知恵と勇気を結集した「海神作戦」、そして敷島浩一の命を懸けた行動によってもたらされました。

海神作戦の実行

野田健治が立案した「海神作戦」は、まずゴジラをフロンガスで包み込んで深海へと沈め、急激な水圧の変化によってダメージを与える第一段階から始まりました。

これによりゴジラは一時的に動きを弱めましたが、完全に倒すには至りません。

続けて海底から、巨大な浮袋(バルーン)を使ってゴジラを急速に海上へと引き上げます。

今度は急激な減圧によってさらなるダメージを与える第二段階が実行されました。

多くの困難がありましたが、水島四郎が率いてきた多数の民間タグボートの協力もあり、ゴジラの体は激しく損傷し、戦闘能力が大幅に低下したかのように見えました。

敷島の決死の特攻

ところが、それでもゴジラは生命活動を停止しませんでした。そして最後の力を振り絞って、周囲の艦船に向けて放射熱線を放とうとします。

この絶体絶命の危機を救ったのが、戦闘機「震電」を操る敷島の特攻でした。

敷島はゴジラの口内めがけて突入し、搭載していた爆弾を爆発させることで、ゴジラの頭部を粉砕します。

頭部を失ったゴジラは、その巨体を維持できなくなりました。体組織が崩壊しながらゆっくりと海中へと沈んでいきました。

この瞬間、人々はついにゴジラを打ち破ったかのように見えました。

残された不穏な結末

しかし物語はここで終わりません。

映画の最後の場面では、海底深くに沈んだゴジラの肉片のひとつが、不気味に脈打ちます。それはまるで、再生を始めているかのような衝撃的な映像でした。

これにより、ゴジラの脅威が完全に消え去ったわけではないことが強く暗示されます。戦いの真の終結には至っていないという不穏な余韻を残して物語は幕を下ろしました。

ゴジラは本当に死んだ?G細胞による再生の可能性

映画『ゴジラ-1.0』のクライマックスでは、「海神作戦」と敷島浩一の決死の特攻により、ゴジラは頭部を破壊されました。そしてその巨体は、バラバラになりながら海中へと沈んでいきました。

この光景だけを見れば、多くの観客はゴジラがついに倒されたと感じたことでしょう。

エンディングが示すゴジラの生命力

しかし物語のエンディングには、衝撃的な描写が用意されていました。

それは深海の底で静かに横たわるゴジラの肉片の一部が、不気味に脈動する光景です。それはまるで生きているかのように再生を始めているかのようでした。

脈動のシーンはゴジラの脅威がまだ完全には終わっておらず、再び日本を襲う可能性を強く暗示しています。

驚異的な自己再生能力とG細胞

本作に登場するゴジラは、劇中で驚異的な自己再生能力を何度も見せています。

例えば、新生丸との戦闘で口内に機雷の爆発を受けて頭部の一部を失った際にも、瞬く間に傷が塞がっていく様子が描かれました。

山崎貴監督の解説によれば、このゴジラは元々非常に高い再生能力をもつ生物です。

ビキニ環礁での核実験による被曝で、ゴジラの再生プロセスに何らかのエラーが生じたとされています。

その結果、異常な巨大化を遂げると共に、さらに強力な再生能力を獲得したという設定のようです。

このようなゴジラの特異な再生能力は、一部では「G細胞(ゴジラ細胞)」と呼ばれる特殊な細胞の働きによるものと考えられています。

G細胞は、過去のゴジラシリーズ作品においても登場してきました。

自己再生だけでなく、ときには他の生物に取り込まれて新たな怪獣を生み出すといった危険性も秘めているとされています。

したがって、『ゴジラ-1.0』のラストシーンは、ゴジラの完全な死を意味するものではありません。

その恐るべき生命力が再び活動を開始する予兆であり、物語がまだ終わっていないことを暗示しているといえるでしょう。

典子の謎|ラストシーンの首の痣とG細胞の影響

物語の終盤、多くの困難を乗り越えて敷島浩一と再会を果たした大石典子。しかしその感動的なシーンには、観客に大きな謎を投げかける描写が含まれていました。

それは病院のベッドで意識を取り戻した典子の首筋に、黒くうごめくような不気味な痣(あざ)が現れていたことです。

生還の理由と謎の痣

典子は銀座がゴジラに襲撃された際、放射熱線による強烈な爆風に巻き込まれました。

通常では生存が極めて困難と思われるほどの状況にありました。それにも関わらず彼女が生還できた理由と、この謎の痣には深い関連があると考えられます。

この点について、山崎貴監督は映画公開後のインタビューやイベント(「ゴジラ・フェス大阪」など)で言及しました。

典子の首の痣が「G細胞(ゴジラ細胞)」によるものであると明確に認めています。

監督が語る演出の意図

監督の説明によれば、物語の結末として敷島と典子を再会させたいという想いがあったようです。しかし単純なハッピーエンドにはしたくなかったため、このような描写を加えたとのことです。

つまりG細胞のもつ驚異的な再生能力によって、典子は一命を取り留めました。

しかし同時に、彼女の体内にゴジラの細胞という異質なものが存在することを示唆しているのです。これは今後の彼女の運命に、不穏な影を落とす演出となっているのです。

G細胞接触の可能性と明子の反応

劇中では銀座襲撃後にゴジラから剥がれ落ちたと見られる肉片が、発見されたという報道がされていました。

典子が爆風に巻き込まれた際にこれらのG細胞に接触し、体内に取り込んでしまった可能性が考えられます。

さらに監督は音声解説のなかで、病院で典子と再会した際に赤ん坊の明子が彼女を見てどこか恐れているような表情を見せるテイクを採用したと語っています。

そして「明子は何かが(典子に)混じっていることがわかっている」と解説しました。

これは典子がG細胞の影響で人間ではない何かへと変化し始めている。あるいはその兆候が現れていることを暗示しているのかもしれません。

前述のとおり、G細胞は自己再生能力だけでなく、他の生物に深刻な影響を及ぼす可能性も秘めています。

典子の首の痣は、彼女の生還という一筋の光の裏に潜む、新たな苦難や未知の脅威の始まりを予感させる、非常に意味深い描写といえるでしょう。

評価・感想まとめ(ネタバレ感想も含む)

映画『ゴジラ-1.0』は、その衝撃的な内容と高い完成度から、国内外で非常に多くの評価や感想が寄せられています。

ここでは、物語の核心に触れるネタバレを含んだ感想や評価、そして観客の間で交わされている様々な視点からの意見をまとめてご紹介します。

クライマックスへの称賛と感動の声

まず多くの方々が称賛しているのは、やはりクライマックスの「海神作戦」における手に汗握る展開です。

そして、そこに込められた「生きる」ことへの強いメッセージが感動を呼びました。

絶望的な状況のなかで、知恵と勇気を振り絞ってゴジラに立ち向かう民間人たちの姿。

主人公・敷島浩一が過去のトラウマを乗り越えて特攻し、そして奇跡的に生還するドラマは、「感動した」「涙が止まらなかった」という声が多く聞かれました。

敷島と大石典子の再会シーンは特に、多くの観客の心を打ち、物語のカタルシスを最高潮に高めたといえるでしょう。

物語展開やキャラクター描写への様々な意見

しかしその一方で、物語の展開やキャラクター描写に対して、様々な意見や疑問の声も上がっています。

例えば、銀座でのゴジラ襲撃によって典子があれほどの爆風に巻き込まれながらも生還した点については、「ご都合主義ではないか」といった指摘が見られます。

またリアリティの面で疑問を感じるという感想もありました。

一部の登場人物の行動原理やセリフ回しについて、「戦争を経験した人物としては不自然に感じる」といった意見も。

また主人公の敷島の考え方に、最後まで共感できなかったという声も一部には聞かれました。

ゴジラ描写に対する多様な評価

ゴジラの描写に関しても評価は多様です。

その圧倒的な破壊力や恐怖の演出は高く評価される一方、一部のゴジラファンからは異なる意見も出ています。

「今回のゴジラは単なる破壊の対象として描かれすぎており、ゴジラ自身のドラマや苦悩が感じられなかった」という意見。

「もっとゴジラという存在の根源に迫ってほしかった」といった感想も寄せられました。

ラストシーンと続編への期待と懸念

ラストシーンで示唆されたゴジラの再生能力や、典子の首に現れた謎の痣については、多くの観客が次回作への伏線と捉え、様々な考察を巡らせています。

「G細胞」の存在が公式に言及されたこともありました。

今後の展開への期待と同時に、安易な続編製作への懸念を示す声も見られます。

このように、『ゴジラ-1.0』は、その衝撃的な結末やテーマ性、キャラクター描写など、多くの点で観客に語りかける要素をもっています。

鑑賞後も様々な議論や感想が活発に交わされる作品となっています。

「ゴジラ-1.0」あらすじとポイント総まとめ

映画『ゴジラ-1.0』は、圧倒的なVFXで描かれるゴジラの恐怖と、戦後日本の濃密な人間ドラマを高次元で融合させました。

「ゼロ」から「マイナス」へと叩き落される絶望のなか、民間人が手を取り合い巨大な脅威に立ち向かう姿は観る者に強烈な感動を与えます。

アカデミー賞受賞の本作は、ゴジラの再生や典子の謎といった考察要素を残し、生きる意味を問いかけます。

それでは最後にポイントを箇条書きでまとめます。

- ゴジラ生誕70周年を記念した国産実写30作目の特撮怪獣映画である

- 監督・脚本・VFXを山崎貴氏が担当し世界的な評価を獲得した

- 邦画・アジア映画として初のアカデミー視覚効果賞を受賞した快挙を達成している

- 物語の舞台は第二次世界大戦直後の1945年から1947年の日本だ

- 「無(ゼロ)」から「負(マイナス)」へ叩き落される日本の絶望が描かれる

- 主人公は特攻から生還したトラウマを抱える元パイロット敷島浩一である

- ヒロイン大石典子は空襲で両親を失い、敷島と出会い共に生きる

- 圧倒的VFXで描かれるゴジラの恐怖とリアルな破壊描写が見どころとなっている

- 戦争の傷跡と極限状況下における濃厚な人間ドラマが展開される

- 民間人主導の「海神作戦」でゴジラとの壮絶な戦いが繰り広げられる

- 大戸島で敷島と橘以外の整備兵がゴジラの最初の犠牲者となった

- クライマックスでゴジラは一度倒されたかのように見えた

- しかしエンディングでゴジラの肉片が再生を始める不穏な描写がある

- ゴジラの驚異的な再生能力はG細胞によるものと強く示唆される

最後まで見ていただきありがとうございました。

参考情報

映画『ゴジラ-1.0』公式サイト

「ゴジラ-1.0」に関するよくある質問(FAQ)

『ゴジラ-1.0』の鑑賞後、ゴジラの恐ろしさ、物語の結末、典子やG細胞の謎、そして続編の可能性など、気になる点がたくさんあるのではないでしょうか。

ここでは、そうした疑問や映画の重要なポイントを、Q&A形式でわかりやすくまとめました。

Q1. ゴジラ-1.0は怖い?グロい?

『ゴジラ-1.0』は、ゴジラの圧倒的な破壊力や容赦ない襲撃シーンが描かれており、怖いと感じる方は多いかもしれません。

特に人々が逃げ惑う様子や、絶望的な状況は緊迫感があります。ただ直接的な内臓の描写など、極端にグロテスクな表現は控えめになっています。

しかしゴジラによって建物が破壊されたり、人が吹き飛ばされたりする場面は迫力があります。

そのため小さなお子様や、刺激の強い映像が苦手な方は注意が必要かもしれません。

Q2. 過去の作品を観ていなくても楽しめる?

はい、過去のゴジラ作品を観ていなくても十分に楽しむことができます。

本作は独立した物語として作られており、これまでのシリーズの知識がなくてもストーリーを理解できるようになっています。

もちろん、1954年の初代『ゴジラ』や他のシリーズ作品をご存知の方もいらっしゃるでしょう。

そうであれば、オマージュを感じられる部分や、ゴジラの描き方の違いなどをより深く味わうことができます。

Q3. 結局ゴジラはどうなった?完全に死んだ?

物語のクライマックスで、敷島たちの「海神作戦」と特攻によってゴジラは頭部を失いました。

そしてバラバラになって海に沈んでいったため、一度は倒されたかのように見えました。

しかし映画の最後のシーンでは、海底に沈んだゴジラの肉片が脈打ち、再生を始めているかのような描写があります。

このためゴジラが完全に死んだとはいえず、復活の可能性を強く示唆して物語は終わります。

Q4. ラストシーンの典子の首の痣の意味は?

ラストシーンで大石典子の首筋に現れた黒くうごめくような痣は、彼女がゴジラのG細胞(ゴジラ細胞)に影響を受けていることを示唆しています。

山崎貴監督もインタビューなどで、この痣がG細胞によるものであると説明しました。

典子が銀座でのゴジラ襲撃の際にG細胞に接触し、その再生能力によって一命を取り留めたものの、同時に異質なものが体内に存在することになったとのことです。

単純なハッピーエンドではない、不穏な余韻を残すための演出といえるでしょう。

Q5. 作中で死亡した主要キャラクターは誰?

物語の序盤、大戸島でゴジラの襲撃を受けた際に、主人公の敷島浩一と整備兵の橘宗作を除く守備隊の整備兵たちは全員死亡します。

また中盤でゴジラと交戦した重巡洋艦「高雄」の乗組員や、銀座を襲撃された際の多くの市民も犠牲となりました。

しかし物語の中心となる、主要な名のある登場人物たち(敷島、典子、秋津、野田、水島、橘、澄子など)は、最終的には全員が生還しています。

Q6. ゴジラが再生する可能性はある?G細胞が鍵?

前述のとおり、ラストシーンでゴジラの肉片が再生を始めるかのような描写があるため、ゴジラが再生する可能性は非常に高いと考えられます。

劇中でもゴジラは驚異的な自己再生能力を見せており、これがG細胞(ゴジラ細胞)の力によるものとされています。

このG細胞の存在が、ゴジラの不死身とも言える生命力の鍵を握っているといえるでしょう。

Q7. ゴジラのG細胞とは何ですか?

G細胞とは、ゴジラが持つ特殊な細胞のことを指します。

G細胞は驚異的な自己再生能力をもち、ゴジラが受けたダメージを短時間で修復する力の源とされています。また放射能をエネルギーとして取り込む性質も持つといわれています。

しかし他の生物がG細胞を取り込んでしまうと、重大な影響を及ぼす危険性があります。

非常に強力な細胞であるため、その生物を怪獣化させたり、予期せぬ変化を引き起こしたりする可能性が、過去のゴジラシリーズ作品などでは描かれているのです。

Q8. 続編の可能性は?G細胞の物語は続く?

映画のラストシーンでゴジラの再生が示唆されたことや、大石典子の首にG細胞の影響と思われる痣が現れたことから、続編が製作される可能性は十分に考えられます。

これらの要素は、新たな物語への伏線として機能する可能性があります。G細胞を巡る物語が続くのかどうか、多くのファンが注目しています。