※【PR】この記事には広告を含む場合があります。

この記事でわかること

- 物語の基本的な流れ(ネタバレなし・あり双方のあらすじ)

- 主人公・足利尊氏の「やる気なし」という型破りな人物像

- 尊氏を支える弟・直義や家臣・師直ら主要登場人物の関係性

- 作品の受賞歴や評判、どこが魅力として評価されているか

「やる気なし」と呼ばれた男が、なぜ天下を取れたのか? 第169回直木賞を受賞した話題作『極楽征夷大将軍』は、これまでの足利尊氏像を覆す、型破りな歴史物語です。

この記事では、あらすじ(ネタバレ配慮)、魅力的な登場人物、激動の時代背景、そして読者を惹きつける評価ポイントまで、本作の魅力を凝縮して解説します。

あなたの知らない足利尊氏がココにいます。

『極楽征夷大将軍』あらすじと作品概要

この章では次のことを取り上げて、まず『極楽征夷大将軍』がどのような作品かを取り上げます。

- 『極楽征夷大将軍』とは?話題作を解説

- 直木賞受賞|評価されたポイント

- 簡単なあらすじ ネタバレなしで紹介

- 主要登場人物紹介|尊氏と彼を支える人々

- 物語の舞台|鎌倉末期~南北朝動乱へ

- 作者・垣根涼介氏について

『極楽征夷大将軍』とは?話題作を解説

直木賞受賞作🏆垣根涼介さん『極楽征夷大将軍』のあらすじが漫画になりました!

— オール讀物 (@ooru_yomimono) September 1, 2023

本作をまだお読みでない方も、すでに読まれた方も必見です👀

↓こちらのページからもお読みいただけます。ぜひご覧ください!https://t.co/IotEev0Y2K pic.twitter.com/QBByJgf4qn

型破りな主人公・足利尊氏

『極楽征夷大将軍』は、作家・垣根涼介氏によって描かれた歴史小説です。

室町幕府を開いた初代将軍、足利尊氏を主人公としています。しかし一般的な英雄譚とは異なります。

「やる気なし、使命感なし、執着なし」という、従来とはまったく違う切り口で尊氏像を描き出している点が、大きな特徴といえるでしょう。

物語の舞台と核心

物語は鎌倉時代末期から、南北朝時代にかけての動乱期を舞台にしています。

なぜ、このような意志を欠いたように見える人物が、混沌とした時代の中で天下を取ることができたのでしょうか。その謎に迫っていくのが、この作品の核心部分にあたります。

物語の視点とフィクションとしての側面

主に尊氏の弟である足利直義や、有力な家臣であった高師直といった、彼を支える人々の視点を通して物語は進んでいきます。

彼らの目から見た尊氏の実像や、周囲の人間模様が深く描かれています。そのため、歴史に詳しくない方でも人間ドラマとして引き込まれることでしょう。

ただし本作は史実をベースにしつつも、作者独自の解釈や創作が含まれるフィクションです。

その点は、念頭に置いて読むことをオススメします。

直木賞受賞|評価されたポイント

本作『極楽征夷大将軍』は、その文学的な価値が認められ、第169回直木三十五賞を受賞しました。この受賞は、作品が持つ独自性や完成度の高さを裏付けるものとなっています。

大胆な解釈と描写力が高評価

評価されたポイントとしては、まず足利尊氏という歴史上の人物に対して、これまでにない大胆な解釈を加えた点が挙げられます。加えて、南北朝時代は一般的に複雑で馴染みが薄いとされがちです。

そのような難しい時代背景を、500ページを超える長編でありながら、読者を飽きさせずに丁寧に描ききった力量も高く評価されました。

重厚なテーマでありながらも、巧みなストーリーテリングで読者を引き込む点も、選考委員から称賛されたようです。

簡単なあらすじ ネタバレなしで紹介

『極楽征夷大将軍』は、室町幕府の初代将軍・足利尊氏が、いかにして天下の頂点に上り詰めたのかを描く歴史物語です。

しかし主人公の尊氏は、私たちが想像するような野心に燃える英雄ではありません。むしろやる気もなければ、世の中をどうこうしようという使命感もなく、物事への執着も薄い人物として描かれています。

物語の始まりと尊氏の立場

物語の始まりは、鎌倉幕府の力が衰え、北条氏の独裁への不満が高まる時代です。

足利家は名門ですが尊氏は側室の子であり、本来なら家督を継ぐ立場ではありませんでした。

そんな彼が、兄の早逝など予期せぬ出来事を経て、足利家の当主となります。

時代の流れに翻弄される尊氏

尊氏自身は当主の座にすら乗り気ではありません。しかし実直な弟・直義や有能な家臣・高師直らに支えられ、時代の荒波へと漕ぎ出していくのです。

後醍醐天皇による倒幕計画、鎌倉幕府の滅亡、そして建武の新政とその崩壊。

歴史が大きく動くなかで、尊氏は自身の意志とは別に周囲の期待や時代の要請によって、否応なく中心人物へと押し上げられていきます。

なぜ彼が天下を取れたのか?

なぜ、こんなにも「極楽殿」と呼ばれるほど掴みどころのない人物が、多くの人を惹きつけたのでしょうか。

そして激しい動乱を生き抜き、ついには将軍となり得たのか。その不思議な道筋を追体験できる作品といえるでしょう。

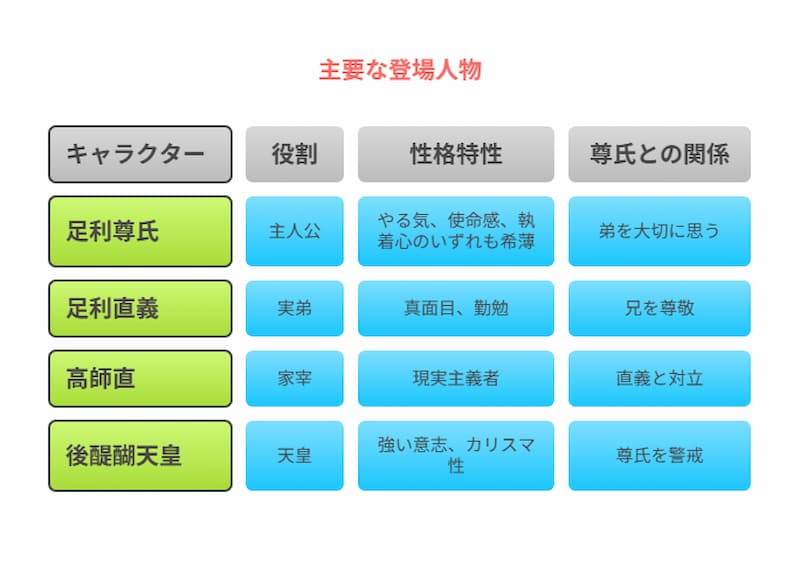

主要登場人物紹介|尊氏と彼を支える人々

この物語を深く理解する上で、中心人物である足利尊氏だけでなく、彼を取り巻く個性豊かな登場人物たちを知ることが重要になります。

特に、尊氏を両脇から支えるふたりの人物が物語を動かす鍵です。

足利尊氏(あしかがたかうじ)

本作の主人公であり、後の室町幕府初代将軍。やる気、使命感、執着心のいずれも希薄で、「極楽殿」と評されることもあります。

しかし不思議と人を惹きつける魅力と、戦場での並外れた強運を持ち合わせています。何よりも弟の直義を大切に思っています。

足利直義(あしかがただよし)

尊氏の実弟。兄とは正反対の性格で、非常に真面目で勤勉、優れた政治手腕を持っています。

兄・尊氏を心から尊敬し、足利家と武家政権の確立のために身を粉にして働きます。しかしその真面目さが、後に悲劇を招く要因ともなるのです。

高師直(こうの もろなお)

足利家の家宰(執事)を務める有能な武将。現実主義者で、武士の利益を第一に考えます。

尊氏を支えるという点では直義と共通していますが、政治に対する考え方の違いから、次第に直義と対立を深めていくことになります。

後醍醐天皇(ごだいごてんのう)

鎌倉幕府を打倒し、天皇中心の政治(建武の新政)を目指した天皇です。

強い意志とカリスマ性を持ちますが、その理想は武士たちの現実とは乖離しており、混乱を招きます。尊氏の力を利用しつつも、常に警戒しています。

楠木正成(くすのきまさしげ)

後醍醐天皇に忠誠を誓う天才的な武将。知略に富んだ戦いぶりで幕府軍を苦しめますが、後に尊氏と敵対することになります。

新田義貞(にったよしさだ)

足利氏と同じく源氏の名門出身の武将。後醍醐天皇方として鎌倉幕府を滅亡させるなど活躍しますが、尊氏とは対立する運命を辿ります。

個性豊かな脇役たち

この他にも、赤松円心や佐々木道誉といった一癖も二癖もある武将たちが登場し、複雑な人間関係と時代の動きを織りなしていきます。彼らの思惑や行動が、物語にさらなる深みと面白さを与えています。

物語の舞台|鎌倉末期~南北朝動乱へ

『極楽征夷大将軍』が描くのは、日本の歴史のなかでも特に大きな転換点となった時代です。具体的には、約150年続いた鎌倉幕府が終わりを迎える時期が描かれます。

そして新たな武家政権である室町幕府が、誕生するまでの過渡期、さらにその後、朝廷がふたつに分裂して争った「南北朝時代」が主な舞台となります。

鎌倉幕府滅亡から南北朝へ

時代でいうと14世紀前半、西暦1330年代頃から物語は動き始めます。

当時の日本は北条氏による執権政治が長く続いた結果、各地の武士たちの間で不満が蓄積していました。そこに後醍醐天皇が、天皇中心の政治を取り戻そうと倒幕を計画し、社会は大きく揺れ動きます。

鎌倉幕府の滅亡(1333年)、後醍醐天皇による短い親政「建武の新政」といった出来事が起こります。

そして足利尊氏が京都に新たな天皇を立て(北朝)、後醍醐天皇が吉野へ逃れて対抗(南朝)したことで、南北朝の動乱(1336年~)が始まるのです。この一連の流れが、物語の背景となっています。

混沌とした時代の空気

武士だけでなく公家や僧侶など、様々な階層の人々が自らの生き残りをかけて複雑に絡み合いました。昨日までの味方が今日の敵になることも珍しくない、まさに混沌とした時代だったのです。

このような先の見えない混乱した状況だからこそ、足利尊氏のような型破りな人物が登場する余地があったのかもしれません。

この時代に馴染みのない方でも、本作を通じてその激動の空気を感じ取ることができるはずです。

作者・垣根涼介さんについて

本作『極楽征夷大将軍』を手がけたのは、作家の垣根涼介(かきねりょうすけ)さんです。垣根さんは、幅広いジャンルで活躍されている実力派として知られています。

現代を舞台にした小説から、緻密な考証に基づいた歴史小説まで手がけています。

デビューと代表作

1966年に長崎県で生まれ、筑波大学を卒業。一度は会社員として勤務されました。

しかし2000年に『午前三時のルースター』でサントリーミステリー大賞と読者賞をダブル受賞し、華々しく作家デビューを果たしました。その後も人気作を発表し、多くの読者の心を掴んできました。

例えば、若者たちの生き様を描いた『ヒートアイランド』シリーズや、リストラ請負人の視点からサラリーマンの現実を描いた『君たちに明日はない』シリーズなどがあります。

歴史小説と直木賞受賞

近年は歴史小説の分野にも精力的に進出しています。2013年の『光秀の定理』や2018年の『信長の原理』といった作品も大きな話題を集めました。

そして2023年に発表された『極楽征夷大将軍』は、垣根さんにとって三度目の直木賞候補作となり、見事受賞を果たしています。

エンターテイメント性と深い洞察力

垣根さんの作品は、エンターテイメント性の高さと、社会や人間に対する深い洞察力が魅力です。

本作でも足利尊氏という、掴みどころのない人物の内面に迫る筆致は健在です。

歴史上の出来事を追いながらも、登場人物たちの心の動きが丁寧に描かれています。

『極楽征夷大将軍』あらすじ詳細と評価

基本的な情報を押さえたところで、ここからは次のことを取り上げて、さらに深く『極楽征夷大将軍』の世界に迫ります。

- 詳細なあらすじ ネタバレありで深掘り

- 魅力|史実の新解釈と人物描写

- 足利尊氏 なぜに征夷大将軍に?

- 評判・感想まとめ|読者の声を紹介

- 書籍情報|単行本・文庫本について

詳細なあらすじ ネタバレありで深掘り

(※この項目には物語の結末を含む重要なネタバレが含まれます。未読の方はご注意ください。)

予期せぬ家督相続と時代の波

『極楽征夷大将軍』の物語は、足利尊氏が兄の急死により、予期せず足利家の家督を継ぐところから大きく動き出します。

やる気のない尊氏を、しっかり者の弟・足利直義と有能な家宰・高師直が献身的に支えます。

鎌倉幕府の執権・北条氏からの粛清をかわしながら、家の存続を図っていくのです。

やがて後醍醐天皇が倒幕の兵を挙げると、尊氏も時代の流れに乗り、天皇方として挙兵。京都の六波羅探題を攻略します。同じく挙兵した新田義貞が鎌倉を陥落させ、ここに鎌倉幕府は滅亡しました。

建武の新政への不満と亀裂

しかし後醍醐天皇が始めた建武の新政は、公家を重視し武士を軽んじるものでした。そのため倒幕に功績のあった武士たちの間に、深刻な不満を生じさせます。

特に武士の世を目指す高師直は、この新政に強い憤りを感じます。そして次第に直義と共に、尊氏抜きで新たな武家政権の樹立を画策し始めるのです。

尊氏自身は後醍醐天皇を敬愛しており、争いを望んでいませんでした。

しかしある出来事から、天皇との間に決定的な溝が生まれます。

北条時行が鎌倉で起こした中先代の乱を鎮圧した後、後醍醐天皇の帰還命令を無視して鎌倉に留まったことなどが原因です。

室町幕府の開府

ついに尊氏は後醍醐天皇と袂を分かち、湊川の戦いで楠木正成らを破り、京都を制圧。光明天皇を擁立して北朝を開き、自らは征夷大将軍となって室町幕府を開府します。

この過程で、尊氏は「中身のない頭陀袋」と評されることもありました。しかし戦場では不思議なほどの強さを発揮し、そのおっとりした人柄で多くの武士の心を掴んでいきました。

観応の擾乱|直義と師直の対立

しかし幕府樹立後、尊氏がもっとも信頼していたふたりの腹心が対立を深めます。

政務を担う実直な理想家の直義と、軍事を担い武士の利益を優先する現実家の師直。ふたりは幕府の運営方針や価値観の違いから激しく衝突します(観応の擾乱)。

尊氏はこの板挟みに苦悩し、明確な決断を下せないまま事態は悪化の一途をたどります。

悲劇的な結末と物語の幕切れ

最終的にこの対立は武力闘争へと発展し、師直は戦いに敗れて非業の死を遂げます。そして尊氏はもっとも愛した弟・直義とも戦火を交えることになります。

敗れた直義もまた失意のうちにこの世を去るのです(作中では病死とされています)。

かけがえのないふたりの側近を失った尊氏は、ようやく自らが幕府を率いる覚悟を固めます。

そして隠されていた為政者としての才覚を発揮し始めますが、物語はここで幕を閉じます。彼が「極楽殿」としての幼年期・青年期を終え、新たな段階に入ったところで物語は終わるのです。

魅力|史実の新解釈と人物描写

『極楽征夷大将軍』が多くの読者を惹きつけ、直木賞受賞という評価を得た最大の理由は何でしょうか。

それはやはり足利尊氏という人物に対する斬新な解釈と、彼を取り巻く人々の生き生きとした描写にあるといえるでしょう。

従来、足利尊氏は歴史の教科書などでどのように語られてきたでしょうか。

鎌倉幕府や後醍醐天皇を裏切った複雑な人物、あるいは目的のためには手段を選ばない策略家といったイメージで語られることもありました。

しかし垣根涼介さんは本作で、そうした通説に疑問を投げかけます。

「凡庸なカリスマ」の謎

尊氏を「やる気なし、使命感なし、執着なし」の、いわば「空っぽ」な人間として描きました。

それゆえに時代の激流に翻弄されながらも、不思議と生き残ったのではないか。そして結果的に天下を取ってしまったのではないか。そのような大胆な仮説を提示したのです。

なぜ尊氏は多くの武士に慕われたのか? なぜあれほどの動乱を生き抜けたのか? 本作の尊氏像は、これらの疑問に対するひとつの魅力的な答えとなっています。

執着がないからこそ戦場で死を恐れず、欲がないからこそ気前よく恩賞を与え、結果として人々の信頼を得る。この「凡庸なカリスマ」とも呼べる新しいヒーロー像は、歴史の謎解きとして非常に興味深いです。

それだけでなく、現代に生きる私たちにも何かを感じさせてくれるかもしれません。

直義と師直|もう一方の主役

もちろん、このユニークな尊氏像を支えているのは、脇を固める登場人物たちの存在です。

特に重要なのが、弟・直義と家宰・高師直のふたりです。彼らは尊氏を支えながらも、それぞれの信念の違いから対立していくことになり、本作のもう一方の主役ともいえます。

真面目で理想主義的な直義と、現実的で武士の論理を貫く師直。彼らの視点から物語が語られることで、尊氏の「わからなさ」が一層際立ち、同時に彼ら自身の苦悩や葛藤が深く描かれています。

血の通った人間ドラマ

このふたりの対立が、観応の擾乱という歴史的事件に説得力のある人間ドラマとしての側面を与えています。

さらに楠木正成や新田義貞、後醍醐天皇といった他の重要人物たちも魅力的です。

単なる歴史上の記号ではなく、それぞれの意志や感情を持った人間として描かれており、物語に厚みを与えているのです。

歴史群像劇としての完成度

史実の流れを尊重しつつ、そこに大胆な解釈と血の通った人間描写を加えています。これにより難解とされる、南北朝時代を魅力的な歴史群像劇として描き出した点が、本作最大の魅力といえるでしょう。

足利尊氏 なぜに征夷大将軍に?

本作『極楽征夷大将軍』を読む上で、多くの読者が疑問に思うでしょう。「なぜ足利尊氏は征夷大将軍になれたのか?」と。この問いに対して、本作は非常にユニークな答えを提示しています。

それは尊氏自身の強い野心や卓越した計画性によるものではありませんでした。

むしろ彼の「やる気のなさ」「執着のなさ」といった性質が、結果的に彼を時代の頂点へと押し上げた、というのが本作の示す答えです。

「空っぽ」が生んだ人望と強運

作中で尊氏は、およそリーダーには向かないような人物として描かれます。

家督を継ぐことさえ嫌がり、面倒な政務は弟の直義や家臣の高師直に任せきりにするほどです。しかしこの「空っぽ」ともいえる性質が、逆に作用します。

欲がないからこそ尊氏は戦場で死を恐れず、不思議な強さを発揮することがあります。

また損得勘定なく人に接するため、多くの武士から「裏表のない大人物」として慕われ、自然と人望が集まってくるのです。

周囲と時代が生んだ将軍

さらに尊氏を支える周囲の存在も欠かせません。有能な弟・直義は、兄を理想の武家の棟梁として擁立しようと奮闘します。

一方の現実主義者の家臣・高師直は、尊氏を「担ぎやすい神輿」として利用しつつ、武士のための世のなかを作ろうと画策します。

尊氏自身の意志とは別に、こうした周囲の人々の思惑や行動、そして時代の大きなうねりが複雑に絡み合いました。

その結果、彼を征夷大将軍という地位へと導いていった、というのが本作における解釈です。

つまり本人の資質以上に、彼を取り巻く環境と時代の要請が、この「極楽殿」を天下人にした、という見方ができるでしょう。

評判・感想まとめ|読者の声を紹介

第169回直木賞受賞作である『極楽征夷大将軍』は、多くの読者から注目を集め、様々な感想や評判が寄せられています。

全体として高い評価を得ている一方で、いくつかの点については意見が分かれることもあるようです。

肯定的な声|新しい発見と面白さ

肯定的な感想を見てみましょう。

まず「足利尊氏のイメージが180度変わった」「こんな人間味のある将軍がいたのかと驚いた」といった、新しい尊氏像に対する驚きと面白さを挙げる声が多く見られます。

登場人物たちのやり取りや、キャラクター造形を評価する声も少なくありません。

「やる気のない尊氏と、彼に振り回されながらも支える直義・師直の関係性が面白い」「思わず笑ってしまう場面もあった」といった感想です。

さらに歴史への理解が深まった点を挙げる読者もいます。

「これまで難解で敬遠していた南北朝時代だが、この小説を読んで流れがよく理解できた」「歴史の勉強になった」といった声です。

「500ページ超えの大作だが、リーダビリティが高く最後まで飽きずに読めた」という意見も見受けられました。

否定的な声|展開や描写について

一方で、いくつかの点で異なる意見や、改善を望む声も存在します。

「物語の展開がやや単調に感じられた」「特に後半は合戦の描写が多く、少し冗長に感じた部分もあった」といった感想です。

また他にも指摘があります。

「尊氏の『何も考えていない』という描写が繰り返され、少ししつこく感じた」、「歴史的事実を丁寧に追っている分、小説としての起伏や感動がもう少し欲しかった」と感じる読者もいるようです。

「登場人物が多くて名前を覚えるのが大変だった」という声もありました。

多様な評価を持つ力作

このように本作に対する評価は多岐にわたります。

しかし総じて「読み応えがある力作」「歴史の面白さを再認識させてくれた」など肯定的な声が多い印象です。

これから手に取る方は、こうした様々な感想を参考にするとよいでしょう。ご自身がどこに面白さを感じるか、楽しみにしながら読み進めてみてください。

書籍情報|単行本・文庫本について

『極楽征夷大将軍』を読んでみたいと思った方のために、書籍の情報をまとめました。(情報は2025年4月12日現在のものです。)

単行本情報

| 出版社 | 文藝春秋 |

| 発売日 | 2023年5月11日 |

| 形式 | 単行本(ハードカバー) |

| ページ数 | 552ページ ※二段組で文字量は多め |

| ISBN | 978-416-391695-8 |

| 定価 | 2,200円(税込) |

現在、書店やオンラインストアで購入できるのは、こちらの単行本になります。

500ページを超える大作で読み応えは十分ですが、読了までにはある程度の時間が必要になるかもしれません。

文庫本情報(2025年4月現在)

2025年4月12日現在、文庫版はまだ刊行されていません。

一般的に、単行本が発売されてから数年後に文庫化されることが多いです。そのため『極楽征夷大将軍』も、将来的には文庫版が登場する可能性は高いと考えられます。

文庫版は単行本に比べて価格が手頃で、持ち運びしやすいというメリットがあります。

価格や携帯性を重視する方は、文庫化を待つという選択肢もありますが、いつ発売されるかは現時点では未定です。

『極楽征夷大将軍』あらすじと魅力の総括

本作は「やる気なし」の足利尊氏という斬新な解釈と、直義・師直ら魅力的な人物が織りなす人間ドラマで、難解な南北朝時代を描き切った直木賞受賞作です。

歴史の新たな面白さを発見できる本作を、ぜひ手に取ってみてください。

それでは最後にポイントを箇条書きでまとめます。

- 垣根涼介氏著、足利尊氏が主人公の第169回直木賞受賞作である

- やる気も執着もない尊氏が天下を取る謎に迫る歴史小説

- 鎌倉時代末期から南北朝時代の動乱期が舞台となる

- 物語は主に弟の直義と家臣の師直の視点から進む

- 尊氏本人の意志より周囲と時代に流され将軍になったと描く

- 倒幕、建武の新政、室町幕府樹立、観応の擾乱が描かれる

- 有能な直義と師直の対立と悲劇的な結末が重要な要素

- 魅力は「極楽殿」尊氏という斬新な人物解釈にある

- 直義・師直ら脇役の葛藤や人間描写も高く評価される

- 肯定的な評判は新尊氏像の面白さや時代の分かりやすさ

- 否定的な評判には展開の単調さや小説的起伏の少なさも

- 文藝春秋から単行本(552頁)が刊行、文庫版は未刊(2025年4月時点)

最後までお読みいただき、ありがとうございました。書評ブロガーのヨミトでした。【詳しいプロフィールはこちら】

- 直木賞 関連記事

- ≫ 鍵のない夢を見る あらすじ・登場人物・ドラマ版との違い【完全解説】

≫ 『星落ちてなお』あらすじ|直木賞受賞作が描く、女性の生き方と選択

≫ 【黒牢城 あらすじ】黒田官兵衛が挑む、戦国最大の密室ミステリーを徹底解説

≫ 藍を継ぐ海 あらすじ|舞台はどこ?モデルとなった場所を徹底解説

≫ しろがねの葉 あらすじ|過酷な運命を生きる女性の物語【直木賞受賞作】

≫『ともぐい あらすじ』 河﨑秋子が描く生命の根源|直木賞選評は?

≫ サラバ!あらすじ|なぜ感動?面白くない?読者の評価と深いテーマを解説

≫ ホテルローヤル あらすじと結末|映画・小説の魅力を深掘り解説

≫ 小説『何者』あらすじ・登場人物・結末・テーマ考察まとめ【完全ガイド】

≫『蜜蜂と遠雷』あらすじ完全解説|4人のピアニストの運命とコンクールの行方

≫ 心淋し川 あらすじ&読みどころ|西條奈加が描く感動の連作短編を深く知る

≫ 『テスカトリポカ』あらすじ&深掘り解説|神話から小説の結末考察まで網羅

≫ 直木賞受賞『ツミデミック』あらすじ|読者感想と選評から知る魅力とテーマ

≫ 『海の見える理髪店』あらすじ徹底解説!ネタバレ・ドラマ・名言まで網羅

≫ 小説『熱源』あらすじネタバレ完全ガイド|登場人物・時代背景・結末も網羅