※【PR】この記事には広告を含む場合があります。

この記事でわかること

✓ 物語の始まりから結末までの詳細なあらすじ

✓ 知性や幸福、人間の優しさといった作品の深いテーマ

✓ チャーリイの最期や象徴的な最後の一文が持つ多層的な意味

✓ 受賞歴や映像化作品との違いなど、作品を取り巻く背景情報

「読まないまま終わる人生もあったと思うと怖い」―SNSでそう評され、再び多くの人々の心を揺さぶった不朽の名作『アルジャーノンに花束を』。

知的障害を持つ心優しい青年チャーリイが天才へと変貌し、そしてすべてを失っていく壮絶な物語は、私たちに「知性」と「幸福」の本当の意味を問いかけます。

なぜこの物語は悲しいだけでなく「怖い」のか?

そして物語の最後に綴られたあまりにも有名な一文には、どのような意味が込められているのでしょうか。

本記事では、物語の結末までの詳細なあらすじから、作品の深いテーマ、涙なしには読めない最後の一文に隠されたメッセージまで、徹底的に解説します。

※ この記事では結末を含む重大なネタバレが含まれます。未読の方でネタバレなどを避けたい方は、目次を参考にしてください。

『アルジャーノンに花束を』のあらすじを徹底解説

この記事の前半では、物語の核心部分を以下の構成に沿って徹底解説します。

- 「アルジャーノンに花束を」の基本情報

- 【あらすじを簡単に】まずはネタバレなしで

- 主な登場人物と相関図

- 天才への栄光と転落|詳細なあらすじ【ネタバレ】

- チャーリイは最後に死んだのか?彼の本当の結末

- 「最後の一文」その深い意味とは?

「アルジャーノンに花束を」の基本情報

『アルジャーノンに花束を』は、アメリカの作家ダニエル・キイスによって執筆されたSF小説です。

作品の背景と受賞歴

この作品は、もともと1959年に中編として発表され、大きな反響を呼びました。その後、物語をさらに深く掘り下げる形で1966年に長編小説として改作されています。

文学的な評価は非常に高く、中編版はヒューゴー賞、長編版はネビュラ賞を受賞しました。

これらはSF界でもっとも権威ある賞として知られており、本作がSF史において重要な作品であることを示しています。

作品の独自性

多くのSF作品が宇宙や未来社会を描くのに対し、この物語は知能を高める手術というテーマが中心です。人間の心理や感情の機微を深く探求している点が、大きな特徴といえるでしょう。

作者自身の経験が色濃く反映されており、単なる空想科学ではありません。強いリアリティと普遍的な問いを投げかける文学作品として、世界中で長く愛され続けています。

【あらすじを簡単に】まずはネタバレなしで

『アルジャーノンに花束を』は、知的障害を持つ心優しい青年が、脳手術によって天才的な知能を手に入れることから始まります。それは喜びと苦悩に満ちた日々の記録です。

主人公のチャーリイ・ゴードンは32歳で、パン屋で真面目に働きながら暮らしていますが、知能は幼児のレベルでした。

彼は「まわりのみんなと同じように賢くなりたい」「もっと友達と仲良くなりたい」と純粋に願っています。

そんなある日、チャーリイは大学の教授から画期的な脳手術の被験者にならないかと勧められます。それはまだ人間には試されたことのない手術でした。

彼より先に同じ手術を受け、驚異的な迷路のクリア能力を見せる一匹の白ネズミ「アルジャーノン」がいました。

アルジャーノンの姿に希望を見出したチャーリイは、自らこの手術を受けることを決意します。

手術は成功し、チャーリイの知能は日に日に向上していくのでした。しかし天才へと変貌を遂げる中で、彼はこれまで知らなかった世界の真実や、自分自身の過去とも向き合うことになります。

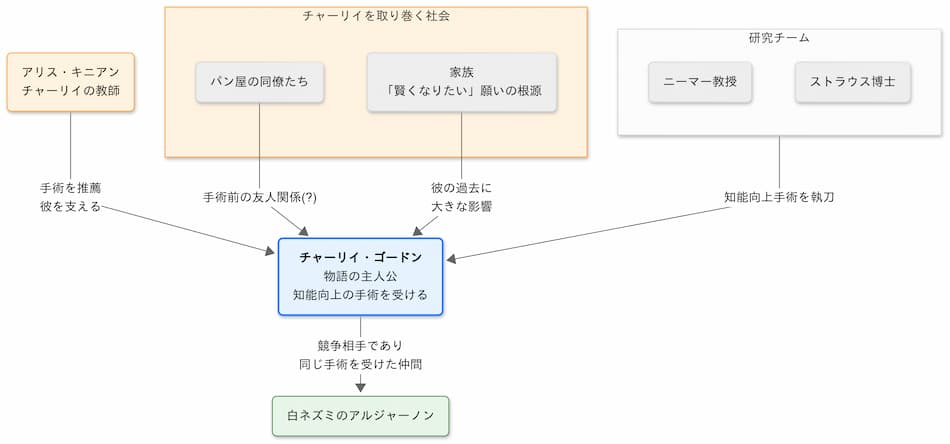

主な登場人物と相関図

ここでは、『アルジャーノンに花束を』の物語を彩る主な登場人物と、彼らの関係性を解説します。

それぞれの人物が主人公チャーリイにどう関わるかを知ることで、物語をより深く理解できるでしょう。

チャーリイ・ゴードン

本作の主人公です。32歳の知的障害を持つ青年で、パン屋で働いています。「賢くなりたい」という純粋な願いから、知能を向上させる脳手術の被験者第1号となる人物です。

アルジャーノン

チャーリイより先に同じ脳手術を受けた一匹の白ネズミです。

チャーリイにとっては競争相手であり、唯一同じ経験を分かち合う仲間でもあります。彼の変化は、チャーリイ自身の未来を暗示する重要な存在として描かれます。

アリス・キニアン

チャーリイが通う知的障害者専門クラスの女性教師です。

彼の学習意欲を認め、手術を推薦した人物でもありました。

チャーリイの知性が向上するにつれて、ふたりの関係は教師と生徒から、より複雑なものへと変化していきます。

ニーマー教授とストラウス博士

チャーリイの手術を主導した研究者たちです。

ニーマー教授は研究の名声を第一に考える野心的な心理学者でした。一方、ストラウス博士は脳神経外科医として、比較的チャーリイに人間的に接しようとします。

このふたりの対比も物語の重要な要素です。

チャーリイの家族

母親のローズ、父親のマット、妹のノーマ。

特に母親のローズは、チャーリイの障害を受け入れられず、彼の「賢くなりたい」という渇望の根源となっています。

知能が向上するにつれ、チャーリイは忘れていた家族とのつらい過去を思い出していきます。

パン屋の同僚たち

ジョウ・カープやフランク・ライリーなど、手術前のチャーリイをからかいの対象としていた人々です。

チャーリイが天才に変貌すると、彼らとの関係も大きく変わりました。彼らの態度の変化は、一般社会の偏見や人間性を象徴しています。

天才への栄光と転落|詳細なあらすじ【ネタバレ】

ここからは、物語の結末に触れる詳細なあらすじを紹介します。未読の方はご注意ください。

天才への変貌

手術を受けたチャーリイの知能は、IQ68から驚異的なスピードで上昇します。数ヶ月後にはIQ185を誇る天才へと変貌を遂げました。

チャーリイは複数の言語を操り、あらゆる学問分野を瞬く間に理解できるようになったのです。

知識を得る喜びに満たされ、見る世界は輝きを増していきます。しかしこの急激な変化は、彼の人生に大きな影を落とし始めました。

知性がもたらした孤独と苦悩

頭が良くなるにつれて、チャーリイはこれまで気づかなかった残酷な真実を知ることになります。

純粋な友情だと信じていたパン屋の同僚たちの言動が、実は自分を嘲笑の対象とするものだったこと。

尊敬していた教授たちが自分をひとりの人間としてではなく、研究対象としか見ていないこと。そして母親に捨てられたつらい過去の記憶。これらは彼の心を深く傷つけました。

また天才的な知能に感情の成長が追いつきません。

チャーリイは次第に傲慢で他人を見下すようになり、周囲から孤立していくのでした。

あれほど望んだはずの「賢さ」が、彼から友情や安らぎを奪っていったのです。

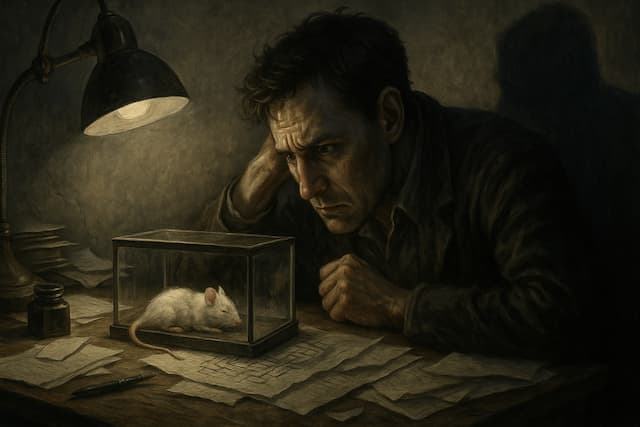

避けられない運命の兆候

そんな孤独な日々の中、チャーリイは唯一の仲間であるアルジャーノンの様子がおかしいことに気づきます。

かつて賢かったアルジャーノンは凶暴になり、やがて知能が急激に低下して死んでしまいました。

自らの運命を予感したチャーリイは、自身の天才的な頭脳を駆使して研究に没頭します。

そしてこの手術には、「人為的に向上した知能は、上昇したのと同じスピードで失われていく」という致命的な欠陥があることを突き止めてしまうのです。

知性の退行と最後の決断

アルジャーノンの後を追うように、チャーリイの知能も衰え始めました。

昨日まで理解できた本が読めなくなり、書ける文字が減っていく恐怖の中で、彼は失われゆく知性で最後の記録を綴ります。

すべてを理解した上で、周囲にこれ以上迷惑をかけたくないという思いから、チャーリイは自らの意思で知的障害者施設へ入ることを決意したのでした。

チャーリイは最後に死んだのか? 彼の本当の結末

『アルジャーノンに花束を』の物語の中で、主人公チャーリイが明確に死亡する場面は描かれていません。

小説の結末で彼が下した決断は、自らの意思で知的障害者施設に入ることです。これは彼の物理的な死を意味するものではありませんでした。

アルジャーノンの死が暗示する未来

しかし多くの読者がチャーリイの死を連想するのは、先行して手術を受けたネズミのアルジャーノンの存在があるためです。

アルジャーノンは知能の急激な退行の末に死んでしまいました。

チャーリイ自身が発見した「アルジャーノン=ゴードン効果」は、この運命が自分にも訪れることを科学的に証明するものでした。

そのため物語の結末は、チャーリイの「社会的な死」や、天才であった人格の「精神的な死」と捉えることができます。

チャーリイがそう遠くない未来に、アルジャーノンと同じ運命を辿ることは強く暗示されているのです。肉体的な最期が描かれていないからこそ、かえって深い余韻を残す結末となっています。

以上のように小説は、チャーリイの死を直接描いてはいませんが、アルジャーノンの末路によって、彼の命が長くはないことを示唆して物語を終えています。

「最後の一文」その深い意味とは?

知能の退行という過酷な運命を辿り、かつての天才の面影も失ったチャーリイ。彼が経過報告の最後に綴ったこの一文は、物語全体のテーマを凝縮した、忘れがたい言葉です。

「ついしん どーかついでがあったらうらにわのアルジャーノンのおはかに花束をそなえてやってください。」

この言葉が多くの読者の心を強く打つのは、チャーリイが天才的な知能のすべてを失ってもなお、人間性の核を失っていないことを雄弁に物語っているからです。

この一文には、幾重にも重なる深い意味が込められています。

仲間への純粋な追悼

まず1つ目は孤独な旅を共にした仲間への、純粋で揺るぎない追悼です。

アルジャーノンは、世界で誰も理解できない運命を分かち合った唯一の存在でした。

チャーリイはアルジャーノンが亡くなったとき、自分の手で彼を埋葬し、花を供え続けました。その約束を記憶が薄れていく中でさえ忘れず、誰かに託そうとする姿に、彼の深い愛情が表れています。

自身への鎮魂歌

2つ目にこの言葉は、チャーリイ自身の鎮魂歌(レクイエム)としての意味合いも持ちます。

アルジャーノンの墓は、科学の実験台となり、短い栄光の末に消えていった運命の象徴です。それはかつて存在した、「天才チャーリイ・ゴードン」の墓でもありました。

花を供えてほしいという願いは、その輝かしくも苦悩に満ちた旅路と失われた知性への哀悼であり、誰かに記憶していてほしいという彼の静かな叫びなのです。

全経験の統合の象徴

そしてもっとも重要なのは、この一文が彼のすべての経験の統合を象徴している点でしょう。

手術前のチャーリイは、ただ無垢に優しい青年でした。しかしこの最後の一文に込められた思いやりは、それとは質が異なります。

天才として人間の醜さや孤独を知り、愛と憎しみを学び、そしてすべてを失うという壮絶な過程を経たからこそ生まれた、深く、知ることに裏打ちされた共感なのです。

科学的な失敗と、人間的な成功

つまりこの一文は、科学的な実験としては失敗に終わったかもしれないこの物語が、ひとりの人間の魂の成長という観点では、かけがえのない成功であったことを証明しています。

だからこそ、これは単なる悲劇の終わりではありません。知性を超えた人間性の尊厳を示す希望の光として、読者の心に灯り続けるのです。

『アルジャーノンに花束を』のあらすじから深掘り

物語のあらすじを理解したところで、記事の後半では以下の項目に沿って、さらに作品を多角的に深掘りしていきます。

- 【考察】本作が本当に伝えたいこと

- 原作小説と映像作品(ドラマ・映画)の違いは?

- 読者の感想・評価まとめ

- 本作品を読む・観る方法|クーポン・無料などお得情報

- 『アルジャーノンに花束を』に関するよくある質問(FAQ)

【考察】本作が本当に伝えたいこと

『アルジャーノンに花束を』は、単に悲しいだけの物語ではありません。この作品は、知性、幸福、そして人間とは何かという、普遍的で深い問いを私たちに投げかけます。

チャーリイの特別な人生を通して、作者が伝えたかったメッセージは多岐にわたるでしょう。ここでは本作が投げかける、テーマについて掘り下げていきます。

本当の「知性」と「幸福」は同じではない

本作が提示するもっとも重要なテーマのひとつは、高い知能が必ずしも幸福に直結するわけではない、というパラドックスです。

主人公のチャーリイは当初、「賢くなれば、みんなに好かれて幸せになれる」と信じて手術を受けます。しかし天才になった彼が得たのは、友情ではなく孤独でした。

知らなかった残酷な真実を知り、周囲との間に見えない壁ができてしまいます。

この物語は、幸福とはIQの高さではなく、他者と愛情を育む能力、つまり感情的な繋がりの中にあることを示唆しているのです。

知識を求める心が、愛情を求める心を排除してはならない、というメッセージが込められています。

人間の「優しさ」と「醜さ」の正体

チャーリイの知性の変化は、彼を取り巻く人々の人間性を映し出す鏡として機能します。

彼の知能レベルに応じて、周囲の態度は「憐れみを含んだ優しさ」から「嫉妬と恐怖」、そして最終的には「罪悪感を伴う庇護」へと変わっていきました。

例えば、手術前のチャーリイをからかっていたパン屋の同僚たちは、彼が天才になると恐れて追い出します。しかし彼が元に戻ると今度は守ろうとしました。

この態度の変化に人間の醜さだけでなく、根源的な良心や贖罪の気持ちも見ることができるでしょう。

本作は人間がもつ偏見や残酷さという側面と、過ちを認めて手を差し伸べようとする優しさの両面を描き出しているのです。

なぜこの物語は「怖い」のか?知性を失う恐怖と人間の本性

本作が読者に与える「恐怖」は、単なる悲劇性からくるものではありません。

それは内側から自己が崩壊していく「内面的な恐怖」と、周囲の人間の本性が暴かれる「社会的な恐怖」の二重構造から成り立っています。

自己が崩壊していく「内面的な恐怖」

まず内面的な恐怖の核心は、知性が失われていく過程の克明な描写にあります。

本作はチャーリイ自身の「経過報告」で語られるため、読者は彼の思考が混乱し、文章が再び稚拙になっていく様をリアルタイムで目撃するのです。

昨日まで解けていた数式が理解不能な記号に変わり、愛読していた本がただの文字の羅列になる。

この知の頂点からの転落を、チャーリイ自身自身が冷静に分析しながら記録していくという構造そのものが、自己喪失の冷たい恐怖を際立たせます。

人間の本性が暴かれる「社会的な恐怖」

同時に、本作は人間の本性がもつ「怖さ」も容赦なく描いています。

チャーリイが天才になると、親友だと思っていた同僚たちは嫉妬と恐怖から彼を排斥します。

尊敬していた科学者たちは、彼をひとりの人間ではなく、失敗した実験サンプルとして扱おうとしました。

知性が低いことへの嘲笑と、高すぎることへの畏怖と拒絶。チャーリイの存在は、周囲の人々が隠していた差別意識やエゴイズムを暴き出す触媒となります。

人間関係の脆さや社会の冷酷さという、もうひとつの恐怖を読者に突きつけるのです。

このように本作の「怖さ」は、自分が自分でなくなるという個人的な悲劇と、他者の心に潜む残酷さという普遍的な問題の両方に根差しています。

だからこそこの物語は単なるSF小説を超え、人間の心の光と闇を鋭くえぐる心理スリラーとしても読むことができるのです。

原作小説と映像作品(ドラマ・映画)の違いは?

『アルジャーノンに花束を』は何度も映像化されています。しかし映像作品は、原作のテーマを尊重しつつも、特に結末において大きな変更が加えられていることが多いです。

原作形式の映像化の難しさ

これは原作が、チャーリイのひとり称視点による「経過報告」という特殊な形式で書かれているためです。

彼の内面の変化を文章のスタイル自体で表現する手法は、映像で完全に再現することが難しいでしょう。そのため物語の焦点を、変更する必要があったと考えられます。

結末の大きな違い

もっとも大きな違いは結末の描き方です。

原作のチャーリイは自ら社会から姿を消す孤独な結末を迎えます。一方、映像作品、特に日本のテレビドラマでは、より希望のある結末に改変される傾向が見られました。

希望を描く日本のテレビドラマ版

例えば、2002年のドラマ版(ユースケ・サンタマリアさん主演)では、知能が低下した主人公が再びパン屋の仲間に温かく迎え入れられます。母親とも和解するハッピーエンドとして描かれました。

また2015年のドラマ版(山下智久さん主演)では、主人公の職場が花屋に変更され、仲間との友情がより強調されています。

結末も、仲間と共に新たな人生を歩み始めるという、共同体の再生を感じさせる内容でした。

原作の悲劇性を残すアメリカ映画版

一方、1968年のアメリカ映画『まごころを君に』は、原作の悲劇的なトーンを比較的忠実に描きつつも、チャーリイとアリスの恋愛模様に焦点を当てた脚色がなされています。

このように、どの映像作品も原作の感動的な核は共有しています。

しかしそれぞれが、独自の解釈を加えた別の作品として楽しむのが良いでしょう。

読者の感想・評価まとめ

『アルジャーノンに花束を』は発表から半世紀以上が経過した今もなお、新たな読者を獲得し続けている不朽の名作です。

近年もSNSでの口コミをきっかけに大きな話題となるなど、その評価は世代を超えて普遍的です。

多くの読者が本作から受けた影響を様々な形で表現しています。

没入感を生む独特な形式

多くの感想でまず挙げられるのが、チャーリイの「経過報告」という形式がもたらす唯一無二の読書体験です。

最初は拙いひらがなばかりの文章を辿ることに戸惑いながらも、次第に彼の知性と共に文章が洗練されていく過程に引き込まれます。

この没入感の高さが、チャーリイの喜びと絶望を読者自身のものとして感じさせると、高く評価されています。

心を揺さぶる感情的な体験

本作がもたらす感情的な揺さぶりは非常に大きい、という声も多数寄せられました。

「涙なしには読めない」という感想はもちろん、「切ない」という言葉だけでは表しきれない、という評価がそれを物語っています。

近年、SNSで「読まないまま終わる人生もあったと思うと怖いってぐらい凄かった」という感想が爆発的に拡散したように、心を根底から揺さぶるような強い体験として語られることが多いです。

知的な問いかけと再読の魅力

さらに読後には「幸せとは何か」という根源的な問いが残る、という知的な評価も後を絶ちません。

人生経験を重ねた後に再読すると、まったく違う感想を抱くという意見も多く、長く付き合える作品であることがうかがえます。

また日本国内では、この複雑な文体の変化を見事に日本語で再現した小尾芙佐さんの翻訳に対する称賛の声も、数多く見受けられました。

以上のように、本作は単なる物語として消費されるのではありません。読者一人ひとりの心に深く刻まれる「体験」として評価されています。

時代や文化を超えて共感を呼び、読み返すたびに新たな発見がある、まさに文学の力を体現した一作といえるでしょう。

本作品を読む・観る方法|クーポン・無料などお得情報

本作『アルジャーノンに花束を』は、小説だけでなく様々な映像作品で楽しむことができます。ここではそれぞれの視聴方法や、お得な情報をまとめました。

原作の深い心理描写を味わえる小説、独自の解釈が加えられた映像作品など、媒体によって異なる魅力があります。

原作小説を読むには

ダニエル・キイスによる原作小説は、早川書房より文庫版が出版されています。全国の書店やAmazon、楽天ブックスといったオンラインストアで購入可能です。

またKindleなどの主要な電子書籍プラットフォームでも配信されています。

コミックシーモアでは新規会員登録をすると70%OFFクーポンがもらえるため、これを利用すれば非常にお得に購入することが可能です。

≫ コミックシーモアで70%OFFクーポンを受け取る

≫ コミックシーモアで70%OFFクーポンを受け取る

映像作品を観るには

映像化作品は、主に動画配信サービスや宅配DVDレンタルで視聴できます。

2015年版ドラマ(山下智久さん主演)

動画配信サービスでは、U-NEXTが見放題配信の対象となっています。U-NEXTには31日間の無料トライアル期間があり、この期間を利用すれば実質無料で視聴することが可能です。

2002年版ドラマと1968年版映画

ユースケ・サンタマリアさん主演の2002年版ドラマと、映画『まごころを君に』(1968年)は、現在見放題の動画配信サービスでは視聴が難しい状況です。

しかし宅配DVD・CDレンタルのTSUTAYA DISCASを利用すればレンタルが可能です。こちらも無料お試し期間が設けられている場合があります。

無料トライアル期間をうまく活用することでお得に作品に触れることができます。ただし配信状況は変更される可能性があるため、契約前には必ず公式サイトで最新の情報をご確認ください。

『アルジャーノンに花束を』に関するよくある質問(FAQ)

Q1. この物語は実話ですか?

A1. いいえ、この物語はフィクションであり、実話ではありません。

ただし作者のダニエル・キイスが、知的障害を持つ生徒たちを教えた実体験が、着想の原点となっています。

「賢くなりたい」と願うひとりの生徒との出会いが、主人公チャーリイの人物像に、特に強いリアリティと共感性を与えました。

そのため物語はサイエンス・フィクションでありながら、まるで実話のような深い感動を読者にもたらすのです。

Q2. タイトルの正確な意味は?

A2. タイトルは、物語の最後で主人公チャーリイが残す「アルジャーノンのお墓に花束を供えてほしい」という願いに由来します。

この言葉は単なるネズミへの哀悼ではなく、複数の象徴的な意味を持っています。

ひとつは唯一同じ運命を辿った仲間への「友情と共感」の証です。もうひとつは、かつて天才だった自分自身への「鎮魂歌(レクイエム)」でもあります。

そして知性を失ってもなお失われなかった、チャーリイの「人間性の尊さ」を象徴しています。

Q3. 小説、ドラマ、映画、どれから観る(読む)のがおすすめ?

A3. もっともおすすめなのは、最初に原作小説を読むことです。

本作の魅力の核は、主人公の内面的な変化を文章のスタイルで追体験できる、小説ならではの「経過報告」という形式にあるからです。

原作の体験が、物語のテーマをもっとも深く理解する助けになります。

小説を読んだ後で映画やテレビドラマを鑑賞すると、それぞれの作品が原作をどのように解釈し、何を変更したのかを比較しながら楽しむことができます。

各映像作品は、原作とは異なる結末や魅力をもつ独立した作品として捉えるのが良いでしょう。

アルジャーノンに花束を』あらすじの要点を総まとめ

『アルジャーノンに花束を』は、知性が失われた後にこそ残る人間性の尊さを描いた物語です。

チャーリイの旅路の結末は、真の幸福とは何かを静かに、しかし力強く示しています。それでは最後にポイントを箇条書きでまとめます。

- 作者は米国の作家ダニエル・キイスでジャンルはSF小説

- 中編版でヒューゴー賞、長編版でネビュラ賞を受賞した金字塔

- 知的障害を持つ32歳の青年チャーリイが主人公である

- 脳手術で天才的な知能を手に入れるが、やがて悲劇が訪れる

- 白ネズミのアルジャーノンはチャーリイの運命を映す鏡の存在

- 物語はチャーリイ自身が書く「経過報告」の形式で進行する

- 知能向上により、友人から嘲笑されていた過去の真実を知る

- 天才的な知能と幼い精神の乖離がチャーリイを苦しめる

- 手術の欠陥は「知能が上昇した速度と同じ速度で退行する」こと

- チャーリイはこの致命的な欠陥を自らの手で突き止めてしまう

- 物語の最後でチャーリイが死亡する明確な描写はない

- 彼は自らの意思で知的障害者施設に入り、物語は幕を閉じる

- 最後の一文はアルジャーノンの墓に花を供えるよう願う言葉

- この一文は知性を超えたチャーリイの人間性と魂の成長を象徴

- 高い知性が必ずしも幸福に繋がらないという普遍的な問いを投げかける

最後までお読みいただき、ありがとうございました。書評ブロガーのヨミトがお届けしました。詳しいプロフィールはこちら。

- 関連記事 アメリカ作家の名小説

- ≫ 『緋文字』あらすじ|登場人物、時代背景、Aの意味などを分かりやすく解説