※【PR】この記事には広告を含む場合があります。

この記事でわかること

- 物語の時代背景や舞台となる有岡城について

- 主人公・黒田官兵衛と登場人物の関係性

- 史実との関わりとフィクションの違い

- ミステリー要素を含む物語の構造と魅力

「なぜ家臣は主君に反旗を翻したのか?」

「なぜ軍師は敵城に幽閉されたのか?」

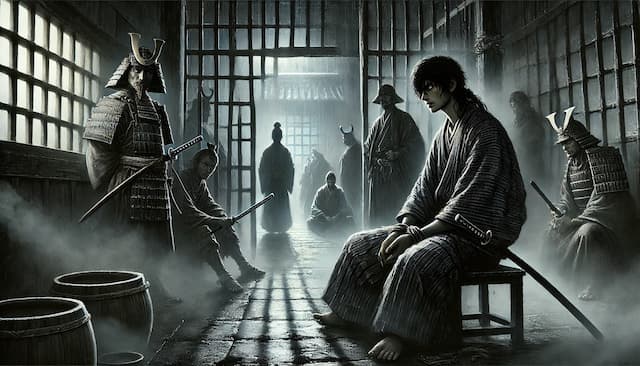

戦国最大のミステリー「有岡城の戦い」を舞台に、牢獄のような城内で次々と起こる不可解な事件。裏切り、密通、そして謎の死……。

名軍師・黒田官兵衛は、限られた情報と自身の命を懸け、この“黒牢”に隠された真実を解き明かすことができるのか?

史実とフィクションが織りなす、緊迫の本格歴史ミステリー『黒牢城』のあらすじを徹底解説。

歴史ファンもミステリーファンも、未体験の知的興奮があなたを待つ!

黒牢城 あらすじをわかりやすく解説

まずは物語の舞台となる「黒牢城」とは何なのか、その意味とタイトルの由来、そして物語の時代背景を解説します。具体的には次のことを取り上げます。

- 黒牢城の意味とタイトルの背景

- 舞台設定と物語の時代背景

- あらすじを紹介

- 主人公と主要な登場人物について

- 歴史を知らない人でも楽しめる理由

これらを知ることで、あらすじの理解がより深まるでしょう。

黒牢城の意味とタイトルの背景

「黒牢城」(読み方:くろろうじょう)というタイトルには、物語全体の緊迫感や陰影を象徴する深い意味が込められていると感じます。

この名称は、実際に登場する「牢獄のような城」を示すだけでなく、登場人物たちの精神的な閉塞感や逃れられない運命をも暗示しているのではないでしょうか。

まず「黒牢」という言葉には重々しい響きがあり、閉ざされた空間や罪を象徴する印象を強く受けます。

二重の牢獄が意味するもの

実際に作品の主要な舞台となる有岡城は、織田信長の家臣・荒木村重が反旗を翻したことで攻囲され、外界と断絶された「閉ざされた城」として描かれております。

このことから、物理的な牢獄と精神的な牢獄が重なる二重の意味を持つタイトルとなっているのです。

また城内に閉じ込められた登場人物たちが、それぞれの過去や葛藤と向き合い、心の迷路を彷徨う様子も、この「黒牢」という表現に集約されています。

このように「黒牢城」というタイトルは、単なる地名や設定を示すだけでなく、物語全体に漂う不穏な空気や、登場人物の心理状態をも象徴する重要な要素となっています。

舞台設定と物語の時代背景

本作『黒牢城』の舞台は、戦国時代末期の摂津国、有岡城(現在の兵庫県伊丹市)です。

物語が描かれるのは1578年頃。織田信長の家臣・荒木村重が信長に反旗を翻し、籠城戦を開始した歴史的事件「有岡城の戦い」がベースになっています。

このとき荒木村重は、自らの家族や重臣、家臣団を城に留めたまま、自身は密かに城を脱出。

結果的に城内は孤立状態となり、閉塞感と不信感が充満する異常な環境となりました。

この独特の空気感が、本作全体の緊張感やミステリアスな雰囲気につながっています。

物語内では信長の軍勢による包囲が続くなかで、次々と起こる不可解な事件の真相を追う展開となっており、戦国時代特有の政治的陰謀や心理戦が丁寧に描写しています。

歴史とフィクションの融合が生む魅力

時代背景を知らない読者にとっても、このような状況が丁寧に描写されることで、物語世界に自然と引き込まれる構成に。

また有岡城という実在の城が舞台であるため、歴史的な臨場感と物語のフィクション要素が絶妙に融合しています。そのため歴史に詳しくない方でも違和感なく読み進められるのが本作の魅力です。

あらすじを紹介

物語の舞台は戦国時代の摂津国・有岡城。織田信長の家臣だった荒木村重が突如として反旗を翻し、有岡城に立て籠もるという史実に基づく状況から物語は始まります。

信長の側近であり軍師としても知られる黒田官兵衛は、説得のため単身で有岡城に乗り込みます。しかし村重に捕らえられ、地下の牢に幽閉されてしまいます。

「黒牢」での緊迫のミステリー

物語の大半はこの幽閉された「黒牢」のなかで進行。限られた空間、外界と遮断された環境、そして緊張感に満ちた状況のなかで、有岡城内では次々と不可解な事件が発生します

家臣の変死や密通疑惑、忠誠を疑われる人物たちなど、さまざまな謎が渦巻き、まるで密室ミステリーのような展開を見せます。

官兵衛は自身の自由も命も保障されていない状況にありながら、持ち前の洞察力と冷静な判断で、徐々に事件の真相に迫っていきます。

浮かび上がる人間ドラマ

その過程で明らかになるのは、村重を取り巻く家臣たちの過去や、誰もが心に抱える苦悩と葛藤です。

単なる推理劇ではなく、登場人物たちの「なぜその選択をしたのか」に焦点を当てた心理描写が、この作品に奥行きを与えています。

また閉じられた城という設定が、登場人物同士の関係性をより濃密にし、些細な言動にも意味が生まれます。

試される信頼、そして

登場人物たちは皆、誰かを信じることに疑念を抱き、互いに試されていくのです。この閉塞感と緊張感が、読者に深い没入体験をもたらします。

物語の終盤では、官兵衛が事件の真相にたどり着くと同時に、自らの信念や命をも懸けた決断を迫られます。その結末は単なる解決ではなく、むしろ読む者に多くの問いを残すような余韻を生み出しています。

『黒牢城』は戦国の史実を背景にしながらも、人間の本質や信頼とは何かを問いかける作品です。

あらすじ自体は比較的シンプルですが、その裏に隠されたテーマや感情の複雑さこそが、本作を読み応えのある一冊にしているのです。

主人公と主要な登場人物について

『黒牢城』の主人公は、知略に優れた軍師・黒田官兵衛(くろだ かんべえ)です。

官兵衛は実在した戦国武将で、豊臣秀吉の参謀としても知られる人物ですが、本作では有岡城に幽閉される立場として描かれています。

物語のなかで官兵衛は極限状態に置かれながらも、冷静かつ鋭い観察力を武器に数々の謎に立ち向かいます。

単なる知恵者としてではなく、命の危険や心理的な葛藤を抱えた「人間味のある軍師」として描かれているのが印象的です。

官兵衛と村重、対立と信頼の狭間

そして、もうひとりの重要人物が、荒木村重(あらき むらしげ)です。村重は官兵衛を裏切り、信長に反旗を翻した人物として登場します。

敵対する関係でありながら、物語の中盤以降、ふたりの間には独特の緊張感と信頼が芽生えていきます。

官兵衛と村重の関係性が本作の最大の見どころのひとつです。

他にも村重の妻や腹心の家臣たち、城内の女中や僧侶など、それぞれの登場人物が物語に深みを加えています。

脇役であっても背景が丁寧に描かれており、誰もが単なる「舞台装置」ではなく、確かな存在感を持っているのが本作の魅力です。

| 登場人物(日本語) | 役割 | 史実に基づいているか |

| 荒木村重 | 有岡城城主、織田信長に謀反し籠城する主人公 | はい |

| 黒田官兵衛(小寺官兵衛) | 織田方の軍師、村重の説得に訪れるが捕らえられ幽閉される、もうひとりの主人公 | はい |

| 村重の妻 | 大坂本願寺の坊官の娘、熱心な一向門徒 | はい |

| 秋岡四郎介 | 御前衆「五本鑓」のひとり、刀法の使い手 | フィクションの可能性 |

| 櫛橋左京進 | 御前衆「五本鑓」のひとり | フィクションの可能性 |

| 郡宗晴 | 御前衆「五本鑓」のひとり、大肥満で力が強い | フィクションの可能性 |

| 高山右近 | 御前衆「五本鑓」のひとり、後に信長に寝返る | はい |

| 荒木久左衛門 | 荒木家家老 | はい |

歴史を知らない人でも楽しめる理由

『黒牢城』は戦国時代という歴史的背景を持ちながらも、歴史に詳しくない人でも物語に没頭できる工夫が随所に施されています。その鍵となるのが、物語の構造と登場人物の描き方です。

まず舞台は「有岡城」という限られた空間に設定されており、物語の時間軸も比較的短期間に絞られています。

これにより広範な歴史知識や、複雑な戦国時代の勢力関係を知らなくても、状況を理解しやすくなっています。

登場する人物たちも、主にふたりの中心人物の対話を軸に展開していくため、人間関係が把握しやすく、混乱しにくい点が特徴です。

推理小説のような魅力

また物語の核は、「密室で起こる不可解な事件を、理詰めで解明していくミステリー」にあります。時代背景よりも謎解きや心理戦が主軸となっているため、読者は推理小説を読むような感覚で物語を楽しめます。

実際、登場人物の感情や動機が丁寧に描写されているため、歴史的人物としてではなく、ひとりの人間として彼らを理解しやすくなっているのです。

さらに専門用語や戦国特有の言い回しも、必要最低限にとどめられています。

仮にわからない単語があっても、前後の文脈や人物の会話から自然に理解できるよう構成されているため、歴史小説が初めての読者にも優しい作りになっています。

このように『黒牢城』は、「歴史作品=難解で堅苦しい」というイメージを覆し、むしろ「心理ドラマ」や「本格推理」としての面白さを前面に押し出しているのです。

歴史を知らなくても物語世界に自然と引き込まれ、気づけば登場人物たちの思惑に翻弄されながらページをめくっている、そんな読書体験ができる作品です。

米澤穂信 関連記事

黒牢城 あらすじから見える作品の魅力

あらすじと作品の魅力に触れたところで、視点を変えてみましょう。『黒牢城』をさらに深く知るための情報を、ここから次のことを詳しく解説していきます。

- 黒牢城と史実の関係を解説

- 直木賞 選評で語られた評価

- 黒牢城の魅力を深掘りして解説

- 面白い?つまらない?読者の声

- 黒牢城は映画化されるのか

- 黒牢城の書籍情報

- 黒牢城が残す読後の余韻とは

黒牢城と史実の関係を解説

『黒牢城』はフィクション小説でありながら、物語の土台には実在した歴史的事件「有岡城の戦い」がしっかりと据えられています。

有岡城の戦いとは、天正6年(1578年)に織田信長の家臣であった荒木村重が、突如として信長に対し謀反を起こしたことから始まる籠城戦です。

村重は摂津国の有岡城に立てこもり、信長軍の包囲を受けながら、約一年にわたって徹底抗戦しました。

この戦いにおいて、黒田官兵衛が村重を説得するため城へ赴いたものの、そのまま捕らえられて約一年間幽閉されたという逸話は、歴史的な事実として広く知られています。

この「幽閉事件」こそが『黒牢城』の中心に据えられたストーリーの核となっており、実際に残された史料や記録をもとに、物語の大枠が構築されているのです。

史実とフィクションの絶妙な融合

一方で、『黒牢城』の大きな魅力は、史実をなぞるだけでなく、そこに独自のフィクションを巧みに重ねている点にあります。

例えば、物語のなかでは有岡城の内部で次々と不可解な事件が起こり、登場人物たちがその謎に翻弄されていく展開が描かれます。

これらの事件やミステリー要素は創作であり、実際の史実にそのような記録は存在しません。

このように事実を起点にしながらも、大胆にストーリーを再構成しているため、作品には歴史の重厚さとミステリーのスリルが同居しています。

歴史好きも、そうでない人も楽しめる理由

物語の舞台や登場人物の多くは史実に基づいているため、歴史好きの読者であれば当時の時代背景とのつながりを感じながら読むことができます。

例えば、なぜ村重は信長に背いたのか、官兵衛はなぜ殺されなかったのか、といった史実への疑問が、物語をより深く味わうきっかけとなるでしょう。

一方で歴史に詳しくない読者にとっても、『黒牢城』は決して敷居が高い作品ではありません。

というのも、登場人物の動機や心理描写に重点を置いた構成になっており、時代背景を知らずとも、ドラマとしての魅力がしっかりと伝わってくるからです。

登場人物の葛藤や人間関係の描き方にリアリティがあるため、歴史小説というよりも心理劇として読むことも可能です。

このように『黒牢城』は、「歴史」と「フィクション」の境界を巧みに行き来する作品です。

単なる史実の再現ではなく歴史の隙間に物語を見出し、そこに新たな解釈やスリルを加える。このことで、読者に多層的な楽しみを提供している点が大きな魅力となっています。

読後には、現実の歴史をあらためて調べたくなるような知的好奇心も刺激されることでしょう。

直木賞 選評で語られた評価

『黒牢城』は2022年に第166回直木賞を受賞した作品です。選考委員の評価は非常に高く、「ジャンル小説の枠を超えた完成度」や「歴史とミステリーの融合」という点が特に評価されました。

また選評では、「物語の構成力の高さ」や「文章の緻密さ」についても言及されています。

密室における心理戦や、人間関係の機微が精緻に描かれている点は、他の候補作と比較しても抜きん出ていたという声が多く見られました。

賛否あった点と総合評価

一方で、「物語の展開がやや理詰めで、感情の盛り上がりに欠ける」といった意見も一部にはあります。

ただそれは本作の論理的な構成や、静かな緊張感を大切にしたスタイルの裏返しともいえるでしょう。

このように直木賞選考においては、多くの委員が本作の完成度に注目しており、文芸性とエンタメ性を両立した作品として高く評価されていることがわかります。

黒牢城の魅力を深掘りして解説

『黒牢城』の大きな魅力は、ただの歴史小説にとどまらない多層的な構造にあります。

時代背景としては戦国時代を舞台にしていますが、そこで描かれるのは戦そのものではありません。密閉された有岡城内で起こる連続する不可解な事件と、それに挑むひとりの男の精神の戦いが描かれます。

このように歴史の舞台設定を活かしながら、ミステリーや心理劇の要素を巧みに織り交ぜている点が、他の作品にはない深さを生み出しています。

閉鎖空間が生み出す緊張感

特に印象的なのは、物語の舞台が“閉じられた空間”である点です。主人公・黒田官兵衛は幽閉された状態で、外界との接触が遮断されたなか、城内で発生する謎めいた事件に向き合っていきます。

この設定により、読者はまるで自分自身も城の中に閉じ込められたかのような緊張感を体験することになります。

空間的な制限があるからこそ、ひとつひとつのやり取りや沈黙、人物の表情といった細やかな描写に重みが加わり、読み手は自然とその空気に引き込まれるのです。

官兵衛の心理描写と読者の没入

さらに登場人物たちの内面が、丁寧に描かれている点も注目すべきです。特に主人公の官兵衛は、捕らえられた立場でありながら冷静に物事を観察し、理詰めで真相に近づこうとします。

その過程で見せる推理力や揺るぎない信念は、単に謎を解く快感を超え、人間としての強さや脆さに触れるような感覚を読者にもたらします。

官兵衛がどのように考え、何に迷い、どのような判断を下すのかを追っていくうちに、読者は単なる傍観者ではなくなります。

官兵衛と共に物語を生きる当事者のような気持ちになっていくでしょう。

精緻な伏線と構成の妙

また物語全体にちりばめられた伏線と、その見事な回収も『黒牢城』の構成力の高さを示しています。

一見何気ないやり取りが、後の展開で意味を持つようになったときの驚きは、読書の醍醐味を強く感じさせる瞬間です。

細部まで計算されたストーリーテリングが、再読したくなる衝動を生み出し、「一度読んだだけでは気づけなかった魅力」に気づくたび、より深い満足感が得られます。

こうした完成度の高さにより本作は歴史小説が苦手な人でも、ミステリーや心理小説として楽しむことができます。

逆に歴史好きな読者には、史実との対比や背景の読み解きといった別の楽しみも提供されるでしょう。

まさに“読む人によって異なる顔を見せる”作品です。それぞれの読者が自分なりの切り口で深く味わえることこそ、『黒牢城』が多くの人を魅了してやまない理由といえるでしょう。

面白い?つまらない?読者の声

『黒牢城』に対する読者の評価は全体として高く、多くの書評サイトやSNSでも「傑作」との声が数多く挙がっています。

特に注目されているのは、歴史小説でありながら本格的なミステリー要素が盛り込まれている点です。

読者からは、

「密室劇としての緊張感が抜群」

「戦国時代の背景に絡んだ謎解きが新鮮」

といった好意的なコメントが寄せられています。

物語が進むごとに張り巡らされた伏線が次第に回収されていく構成に、ページをめくる手が止まらなかったという声も多く見られます。

また登場人物の心理描写や、関係性の深堀りも高評価の要因です。

黒田官兵衛という歴史上の人物を題材にしながら、彼の知略や感情の揺らぎを繊細に描いた点は、多くの読者に強い印象を与えています。

「ただの歴史再現ではなく、登場人物一人ひとりが生きているように感じられた」という意見は、物語の奥行きや人物描写の巧みさを物語っています。

高評価の一方で合わない人も

一方で「つまらない」と感じた読者が一定数いるのも事実です。例えば、

「話の進行がゆっくりで退屈に感じた」

「登場人物の会話が難解で理解に時間がかかった」

といった声は、物語のテンポや文体のクセに戸惑った読者から寄せられています。

特に普段ライトな作品や、テンポの速い現代ミステリーに慣れている人にとっては、慎重な語り口や細かい心理描写が冗長に映ることもあるようです。

とはいえ、最初は読みづらさを感じた読者が、

「後半にかけて一気に引き込まれた」

「読み終わってからもう一度最初から読み返したくなった」

といった意見に転じるケースも多く、じっくりと腰を据えて読むことで本作の真価が見えてくる作品だともいえるでしょう。

「語りたくなる」魅力が凝縮

このように『黒牢城』は読み手の読書傾向や、嗜好によって印象が分かれる一冊です。

しかし深く緻密に構築された物語世界や、人間の本質に迫るテーマ性など、読み応えのある作品として多くの人に強い記憶を残している点は間違いありません。

単なる娯楽にとどまらず、読後にさまざまな考察を促す「語りたくなる本」として、多くの読者の心を掴んでいるのです。

黒牢城は映画化されるのか

2025年3月時点で、『黒牢城』の映画化に関する公式な発表はされていません。ただ映像化を期待する声は読者の間で根強くあります。

というのも作品の持つ密室ミステリー的な構造や、心理戦を中心に据えたストーリー展開は、映画やドラマといった映像メディアとの相性が良いためです。

特に黒田官兵衛と荒木村重というふたりの主要人物のやり取りは、俳優の演技によってより深い魅力を引き出せると考えられています。

また限られた空間と時間のなかで繰り広げられる謎解きや人間ドラマは、舞台劇にも応用しやすい構成といえるでしょう。

ただし映像化されるとなると、複雑な歴史背景や内面描写をどう表現するかが課題です。そのため単なるエンタメ化ではなく、原作の空気感を忠実に再現するための脚本や演出が求められます。

このように現時点では具体的な映画化の予定はないものの、作品の持つ映像的な魅力から、今後の展開に注目が集まっています。

黒牢城の書籍情報 単行本・文庫本

- 書名…黒牢城

- 作者…米澤穂信

- 出版社…KADOKAWA

- 単行本発売日…2021年6月2日

- ページ数…448ページ

『黒牢城』は、2021年6月2日に単行本としてKADOKAWAから出版されました。その後2024年6月13日に文庫版も発売されており、現在はより手に取りやすい価格で読むことができます。

単行本はハードカバー仕様で装丁も重厚感があり、贈り物やコレクションとしても人気があります。

一方の文庫本は軽量で持ち運びがしやすく、通勤通学中の読書にも適しています。価格も比較的安価で、初めて読む方にとっては文庫版が入りやすいかもしれません。

また電子書籍版も配信されているため、スマートフォンやタブレットでも気軽に読むことができます。特に紙の本を持ち歩きたくない人にとっては便利な選択肢です。

このように『黒牢城』は多様な形式で出版されており、読者の好みに合わせて選べる点が特徴です。

黒牢城が残す読後の余韻とは

『黒牢城』を読み終えたとき、ただ事件の真相が解き明かされたという満足感だけでなく、登場人物たちの静かな葛藤や、人間の本質に対する問いが心に残ります。

とくに印象的なのは、敵と味方の境界があいまいになるなかで、信念や正義をどう貫くかが丁寧に描かれている点です。

読者は「自分ならどうするだろうか」と自然と考えさせられる場面が多く、読み終えたあとも物語の余韻が長く続きます。

また密室という閉ざされた空間のなかで、繰り広げられる論理と感情のせめぎ合いが、独特の静けさと緊張感を生み出しています。

ラストにかけての展開も決して派手ではありませんが、内面的なカタルシスがじわじわと押し寄せてきます。

このように派手なアクションや劇的な結末ではなく、じっくりと心に染み込むようなラストが、読後に深い余韻を与えてくれるのが本作の大きな魅力です。

黒牢城 あらすじの魅力を総まとめ

『黒牢城』は史実を基にした重厚な設定と、緻密に計算されたミステリー展開が見事に融合した傑作です。最後にポイントを箇条書きでまとめます。

- 「黒牢城」というタイトルは物語全体の緊迫感と心理的閉塞感を象徴する

- 舞台は戦国時代末期の摂津国・有岡城で実在の城が背景になっている

- 織田信長の家臣・荒木村重の反逆をベースに物語が展開する

- 主人公は軍師・黒田官兵衛で、牢に幽閉されながら事件の謎に迫る

- 密室ミステリーの構造により歴史に詳しくない読者も楽しめる

- 実際の史実をベースにしながらも創作ミステリーが加えられている

- 謎解きと心理戦を中心に据えた緊張感あるストーリー構成

- 登場人物の心理描写が細やかで読者の感情移入を促す

- 直木賞では構成力と文学性が高く評価された

- 評判はおおむね好意的で再読したくなるという声が多い

- 現時点で映画化は未発表だが映像化を望む声がある

- 読後には人間の本質や信頼について深く考えさせられる

ページをめくるごとに深まる謎と、息詰まる緊張感が、あなたを「黒牢城」の世界へと誘います。歴史を知らなくても、ミステリー初心者でも、必ずや心を掴まれる読書体験となるでしょう。