※【PR】この記事には広告を含む場合があります。

この記事でわかること

✓ 物語の始まりから結末までの詳しいあらすじ

✓ タイトルになっていることわざ「白河夜船」の本来の意味と由来

✓ 主人公・寺子を中心とした登場人物の関係性と物語の基本設定

✓ 作品全体を貫く「眠り」や「再生」といった核心的なテーマ

吉本ばななの名作『白河夜船』のあらすじをお探しでしょうか。

この記事では、物語の核心に迫る前に、まずタイトルの元になったことわざ「白河夜船」とは何か、その由来や使い方を解説します。

続けて、作品概要として吉本ばななの小説『白河夜船』とはどんな物語なのか、そして物語を彩る主な登場人物とキャスト、わかりやすい相関図もご紹介します。

その上で、メインとなる小説・映画共通のあらすじを「ネタバレなし」と、物語の結末まで詳しく知りたい方向けの「ネタバレあり」の二部構成で徹底解説します。

さらに、吉本ばななが描くテーマと魅力についての【考察】や、実際に鑑賞した方々の小説・映画の感想・レビューまとめを通して、作品を多角的に掘り下げます。

また原作ファンも気になる小説と映画の違いを比較し、どっちから見るのがおすすめかについても詳しくご案内します。

最後に『白河夜船』を購読・視聴(配信情報)する方法や、よくある『白河夜船』に関するQ&Aにもお答えします。

この記事一本で、『白河夜船』の魅力のすべてがわかるようになっていますので、ぜひ最後までご覧ください。

「白河夜船」の詳しいあらすじと作品の基本情報

まずは物語の核心であるあらすじや、作品を理解するための基本情報から見ていきましょう。

この章では以下の5つのポイントに分けて詳しく解説します。

- 「白河夜船」とは?ことわざの由来・使い方を解説

- 【作品概要】吉本ばななの小説『白河夜船』とは?

- 主な登場人物とキャスト・相関図

- 小説・映画共通のあらすじ【ネタバレなし】

- 小説・映画共通の結末までのあらすじ【ネタバレあり】

「白河夜船」とは?ことわざの由来・使い方を解説

ふたつの意味を持つことわざ

「白河夜船(しらかわよふね)」とは、主にふたつの意味で使われることわざです。「しらかわよぶね」と読むこともあります。

ひとつ目は「ぐっすり熟睡していて、まわりで何が起きているかまったく気づかないこと」。ふたつ目は「知ったかぶりをすること」を表します。

言葉の由来と具体的な使い方

この言葉の由来は、江戸時代初期の笑話集『醒睡笑(せいすいしょう)』にも通じる、ある逸話が元になったとされています。

昔、京都へ旅したと嘘をついた人が、京都の「白河」について尋ねられました。

白河は地名、あるいは船が通れるはずもない小さな川なのですが、この人は大きな川の名前だと勘違いしてしまいます。

そして「夜に船で通ったので、よくわかりませんでした」と答えたため、嘘がばれてしまったそうです。

例えば、使い方としては以下のような場面が考えられます。

(熟睡の意味で)「昨夜は疲れていたのか、雷が鳴っていたことにも気づかず白河夜船だった」

(知ったかぶりの意味で)「彼はその話題に詳しそうに話していたが、後で聞いたら白河夜船だったらしい」

このように、ぐっすり眠っている様子と知ったかぶりという、まったく異なる意味を持つのが特徴です。

吉本ばななさんの小説を読む上でも、この言葉が持つ背景を知っておくと、より深く物語を理解できるでしょう。

【作品概要】吉本ばななの小説『白河夜船』とは?

吉本ばななさんの小説『白河夜船』は、1989年に刊行された短編集の表題作です。

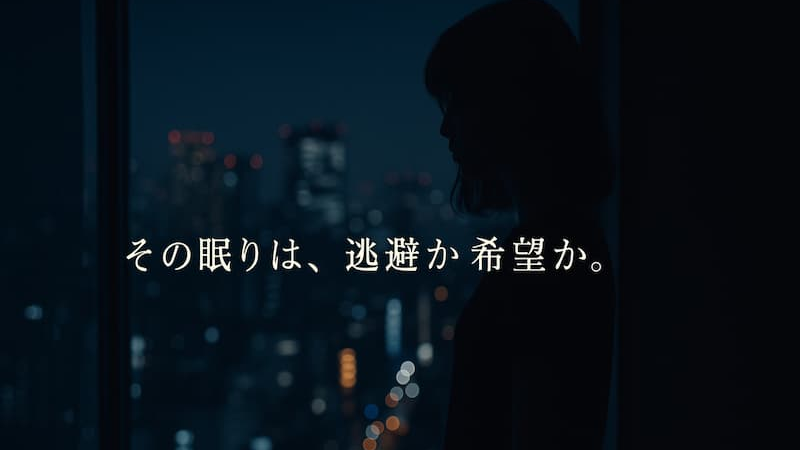

植物状態の妻を持つ恋人との関係や、親友の突然の死といった深い喪失感を抱えた主人公が描かれます。

彼女が過剰な「眠り」の中に沈み込みながらも、やがて再生していく姿を追った物語です。

時代を映す「眠り三部作」

この作品は、昭和から平成へと時代が移り変わる中で発表され、多くの読者の共感を呼びベストセラーとなりました。

また本作は、「夜と夜の旅人」「ある体験」というふたつの短編と共に、「眠り三部作」と称されています。

3つの物語はそれぞれ独立していますが、共通点もあります。いずれも「眠り」や「死」といったテーマを通じて、登場人物たちの心の揺らぎを繊細に描き出している点です。

26年の時を経て映画化

作品が持つ普遍的な魅力は高く評価されており、発表から26年後の2015年には安藤サクラさん主演で映画化もされました。

その際、原作者である吉本ばななさんが「奇跡的な映画化」と絶賛したことでも話題になっています。

以上のように『白河夜船』は、単なる恋愛小説ではありません。

人の孤独や悲しみに寄り添い、静かな希望を感じさせる物語として、今なお多くの人に読み継がれている作品です。

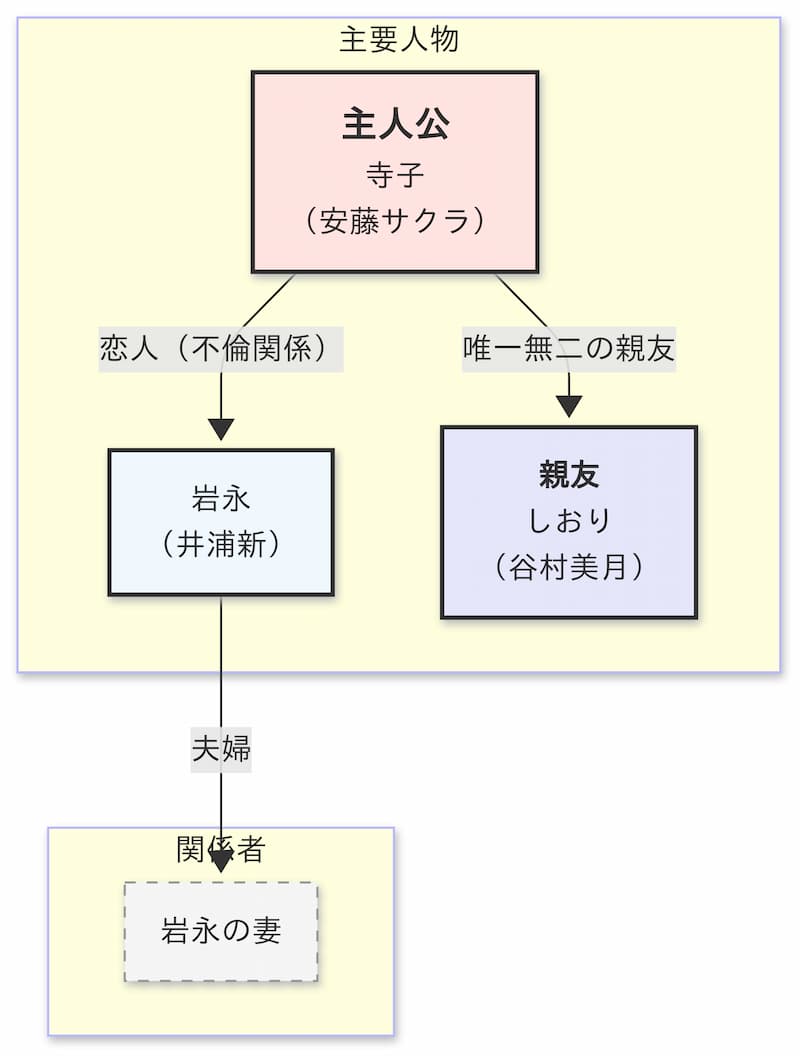

主な登場人物とキャスト・相関図

『白河夜船』の物語を理解する上で中心となるのは、それぞれに悩みを抱える3人の登場人物です。彼らの繊細で複雑な人間関係が、物語全体に深みを与えています。

主人公・寺子(てらこ)

まず主人公の「寺子」。

恋人からの連絡を待ちながら、日々をほとんど眠って過ごす女性です。先の見えない関係や親友の死という現実にうまく向き合えず、眠りの中に安らぎを見出そうとします。

映画版では、この難しい役どころを安藤サクラさんが演じました。

安藤サクラ 関連記事

寺子の恋人・岩永(いわなが)

次に寺子の恋人である「岩永」。

寺子にとってはかけがえのない存在ですが、彼には植物状態で入院している妻がいます。妻への罪悪感と終わりのない日常への疲れを静かに抱えています。

映画では井浦新さんが、この物静かで影のある男性を好演しました。

井浦新 関連記事

寺子の親友・しおり

そして物語の鍵を握るのが、寺子の親友「しおり」です。

客に添い寝をするだけの「添い寝屋」という不思議な仕事をしていました。物語が始まる時点ですでに亡くなっている人物ですが、寺子の回想の中でその存在が大きく描かれます。

映画では谷村美月さんが演じています。

関係性をまとめると、「寺子」と「岩永」が不倫関係にあり、その寺子にとって「しおり」が唯一無二の親友だった、という構図になります。

小説・映画共通のあらすじ【ネタバレなし】

『白河夜船』は主人公の女性・寺子が、深い「眠り」の世界に囚われていく様子から始まります。

彼女には、交通事故で植物状態になった妻を持つ恋人、岩永がいました。寺子は仕事を辞め、彼の援助を受けながら、ただ家で電話を待つだけの毎日を送っています。

停滞した日常と親友の死

しかしその穏やかながらも停滞した日常は、ひとりの親友の死によって静かに崩れ始めます。

亡くなった親友・しおりは、他人に添い寝をする「添い寝屋」という少し変わった仕事をしていました。

寺子にとって何でも話せる唯一の存在だった彼女が、ある日突然、自ら命を絶ってしまったのです。

最愛の親友を失った衝撃と、決して未来が約束されることのない不倫関係への不安。これらのどうしようもない現実から逃れるように、寺子はどんどん深く長い眠りに落ちていきます。

以前は恋人からの電話だけは必ず気づいていたのに、やがてその音さえも聞こえなくなるほどでした。

物語は深い眠りの底に沈んでいく寺子が、その先で何を見つけ、どのように現実と向き合っていくのかを静かに描いていきます。

小説・映画共通の結末までのあらすじ【ネタバレあり】

※ この項目は物語の結末に触れています。未読・未視聴の方はご注意ください。

深い眠りに沈んでいた寺子の物語は、ある不思議な出会いをきっかけに転換点を迎えます。

恋人である岩永からの電話にも気づかなくなったことに、彼女は衝撃を受けました。さらには夕方だと思って目覚めたら実は朝の5時だったことに気づくなど、時間の感覚さえも狂い始めます。

寺子は自身の心身が限界に近いことを自覚するのでした。

そんなある日、眠り続けることに恐怖を感じて家を飛び出した寺子は、夜明け前の公園でひとりの不思議な少女に出会います。

少女は寺子に「アルバイトをしなさい。手や足を動かす仕事を」と静かに、しかし強く諭しました。そして「このままだと、取り返しのつかないことになる」と告げます。

寺子は、その少女が岩永の眠り続ける妻の幻ではないかと直感しました。

小さな再生、そして結末へ

この不思議な体験と、忘れることのできない少女の瞳に導かれるように、寺子は短期のアルバイトを始めます。

久しぶりに社会と関わり、規則正しい生活を送る中で、彼女の心には少しずつ健やかな感覚が戻ってきました。

働くことで得られるささやかな達成感や日常の営みが、寺子を少しずつ現実世界へと引き戻していったのです。

物語は寺子が自身の足で現実と向き合い、未来を見つめ直す静かな希望をもって締めくくられます。

寺子を取り巻く問題がすべて劇的に解決するわけではありません。

しかし深い眠りの闇を抜けた彼女が、どのような表情で、何を見つめるのか。その静かで美しい結末は、ぜひご自身の目で確かめてみてください。

本作を見る方法は、「『白河夜船』購読・視聴(配信情報)する方法」の欄で取り上げています。

「白河夜船」のあらすじ以外の考察・レビュー情報

物語のあらすじを理解したところで、ここからはさらに一歩踏み込んで、『白河夜船』の世界をより深く楽しむための情報をご紹介します。具体的には以下の5つのテーマを取り上げます。

- 吉本ばななが描くテーマと魅力【考察】

- 小説・映画の感想・レビューまとめ

- 小説と映画の違いは?どっちから見るのがおすすめ?

- 『白河夜船』購読・視聴(配信情報)する方法

- 『白河夜船』に関するQ&A

吉本ばななが描くテーマと魅力【考察】

『白河夜船』が時代を超えて多くの読者を惹きつける魅力は、吉本ばななさんが描く「死と再生」、そして「孤独と癒し」という普遍的なテーマにあります。

昭和の終わりから平成へと移る時代の空気感の中で紡がれたこの物語。そこでは単なる現実逃避ではない、生きるためのシェルターのような「眠り」の深い意味が描かれています。

「眠り」が象徴する死と再生

まず本作品における「眠り」は、死に限りなく近い聖域として表現されているようです。

主人公の寺子は、親友の死という耐えがたい現実から逃れるように眠り続けます。これは、悲しみという毒を心身から排出するための、無意識の治癒期間とも読み取れるでしょう。

そして、その深い眠りから目覚めることは、大げさな「再生」ではありません。傷ついた心が少しずつ息を吹き返す「小さな蘇生」を象徴しているのです。

孤独な魂が結びつく癒し

また登場人物たちが抱える「孤独」も重要なテーマです。

寺子も岩永も、社会の大きなルールや常識から少し距離を置き、どこか浮遊しているような孤独感を抱えています。

しかしふたりは、社会的な役割を離れた魂と魂で向き合うような純粋な関係性の中で、互いに静かな癒しを得ています。

このような一対一の結びつきに救いを見出す姿は、本作の大きな特徴といえるでしょう。

心に染み渡る詩的な文章

多くの読者が指摘するように、感覚に直接訴えかける詩的で美しい文章も、『白河夜船』の強力な魅力です。

例えば、「金色の夢」や「夜をふちどるネックレス」といった、何気ない日常を宝石のようにきらめかせる言葉選び。

そして冬の澄んだ空気や、夜明け前の静けさが肌で感じられるような透明感のある描写。これらは悲しみや切なさといった感情を、読者の心に静かに染み渡らせます。

以上のように、どうしようもない悲しみを抱えたときにそっと寄り添い、小さな希望を与えてくれる点こそが、『白河夜船』が長く愛され続ける理由なのでしょう。

小説・映画の感想・レビューまとめ

『白河夜船』は、小説と映画で感想やレビューの傾向が少し異なります。どちらの作品に触れるかによって、受け取る印象が変わってくるかもしれません。

小説-絶賛の声が多く、癒しの効果を指摘する声も

まず原作である吉本ばななさんの小説については、絶賛する声が非常に多く見られます。

「つらい時に読むと癒される」「セラピーのような作品」といった、物語の持つヒーリング効果を評価する感想が目立つようです。

また「詩的で美しい」「透明感のある文章が好き」など、吉本ばななさんならではの文体に魅了されたというレビューも多数見受けられます。

物語の静かな世界観に深く浸り、自身の経験と重ね合わせて感動したという声も少なくありません。

映画-評価が分かれるも、俳優の演技は高評価

一方、2015年に公開された映画版は、評価が分かれる傾向にあるようです。

肯定的な意見としては、「原作の持つ空気感を忠実に映像化している」という声が挙げられます。また「安藤サクラや井浦新の自然な演技が素晴らしい」といった評価も多いです。

俳優のファンや、作品の静かな雰囲気を好む人からは高く評価されています。

しかし物語が淡々と進むため、「退屈に感じた」「眠くなってしまった」という否定的な感想も一定数見受けられました。

原作ファンからは「小説で描かれた繊細な内面描写が、映画では十分に表現しきれていない」といった厳しい意見もあるようです。

以上のように、小説は多くの人に深く愛されている一方で、映画は観る人によって好みがはっきりと分かれる作品といえるでしょう。

小説と映画の違いは? どっちから見るのがおすすめ?

小説と映画の『白河夜船』にはいくつかの違いがあり、どちらを先に楽しむかによって作品の味わい方が変わります。

最大の違いは、主人公・寺子の内面をどのように描いているかという点です。

主観的な小説、客観的な映画

小説は寺子のひとり称視点で物語が語られます。

そのため寺子の女の心の声や繊細な感情の揺れ動きが、詩的な文章でダイレクトに読者に伝わってきます。

登場人物の心情を深く掘り下げて理解したい方には、まず小説から読むのがおすすめです。

吉本ばななさんの美しい文章表現そのものを楽しみたい方にも、同様に小説を推奨します。

一方、映画はカメラという客観的な視点を通して物語を描写します。

寺子の内面の声はナレーションで一部補足されるものの、基本的には安藤サクラさんの表情や仕草から彼女の心情を読み取ることになります。

また小説の発表は1989年ですが、映画は舞台を現代に置き換えて作られている点も違いのひとつです。

劇中にはスマートフォンも登場します。物語の全体像をまず掴みたい方や、俳優の演技を通して作品の世界観に触れたい方は、映画から観るのも良いでしょう。

迷ったら小説からがおすすめ

どちらから観るか迷った場合は、先に小説を読むことをおすすめします。

物語と登場人物への理解を深めてから、映画でその世界がどう映像化されたかを確認する、という順番が作品をより多角的に楽しめるでしょう。

小説と映画の比較分析表

| 比較項目 | 小説(1989年) | 映画(2015年) |

| 語りの視点 | 寺子の一人称(内面の独白) | 第三者による客観的視点(限定的なナレーションを伴う) |

| 時代設定 | 昭和末期~平成初期(1980年代後半) | 現代(2010年代半ば、スマートフォンが登場) |

| 物語の進行 | 内省的、心理描写が主導 | 映像的、意図的に緩慢なペース |

| 内面性の表現 | 詩的な文章により直接的・明示的に描写 | 安藤サクラの繊細な表情や仕草、沈黙、映像全体の雰囲気を通して間接的に表現 |

『白河夜船』購読・視聴(配信情報)する方法

『白河夜船』は、小説と映画でそれぞれ異なる方法で楽しむことができます。ご自身のスタイルに合わせて選んでみてください。

小説の購入方法

まず小説については、新潮文庫から出版されているものが「定本決定版」とされています。全国の書店やAmazonなどのオンラインストアで手軽に購入することが可能です。

またKindleや、コミックシーモアをはじめとする各種電子書籍ストアでも配信されているため、すぐに読みたい方には電子版が便利でしょう。

映画の視聴方法

次に映画版ですが、こちらは複数の動画配信サービスで視聴できます。

2025年8月時点の情報では、Prime Video、Hulu、FODなどで「見放題」配信されている状況です。

これらのサービスは無料お試し期間を設けている場合もあり、期間内であれば実質無料で観ることも可能となります。

もし配信サービスを利用していない場合は、TSUTAYA DISCASのような宅配DVDレンタルや、DVDを購入するという方法も選択肢となるでしょう。

なお動画配信サービスの配信状況は、変更されることがあります。視聴する前には、各サービスの公式サイトで最新情報を確認することをおすすめします。

『白河夜船』に関するQ&A

Q1. 英語のタイトルは?

はい、小説『白河夜船』は英語にも翻訳されており、タイトルは「Asleep」です。これは作品の中心的なテーマである「眠り」を直接的に表現したものです。

吉本ばななさんの作品は海外でも評価が高く、30カ国以上で翻訳出版されています。ただ日本語の原文がもつ詩的なニュアンスが、翻訳では伝わりにくいと感じる読者もいるようです。

Q2. 羊文学の楽曲『白河夜船』との関係は?

人気ロックバンド「羊文学」が発表している楽曲『白河夜船』は、吉本ばななさんの同名小説にインスピレーションを受けて作られました。

楽曲が持つ静かで幻想的な雰囲気は、原作の持つ世界観と深く通じるものがあります。

実際にこの楽曲がきっかけで原作小説に興味を持ったという音楽ファンも少なくありません。文学と音楽が互いに影響を与え合った素敵な例といえるでしょう。

Q3. 「眠り三部作」の他の作品との関連性は? 読む順番はある?

『白河夜船』は、同じ短編集に収録されている「夜と夜の旅人」「ある体験」と合わせて「眠り三部作」と呼ばれています。

しかしこれらは登場人物やストーリーが繋がっているわけではなく、それぞれ独立した物語です。そのため読む順番に決まりはなく、どの作品から読み始めても差し支えありません。

三作品とも「眠り」や「喪失と再生」といったテーマを扱っています。すべて読むことで、より深く吉本ばななさんが描く世界観を味わうことができるでしょう。

『白河夜船』のあらすじと作品情報の総まとめ

『白河夜船』は、深い眠りの果てに見つける「小さな蘇生」と希望の物語です。この記事をガイドに、ぜひあなた自身の目で、この静かで美しい世界の奥深さに触れてみてください。

それでは最後にポイントを箇条書きでまとめます。

- ことわざ「白河夜船」は熟睡と知ったかぶりのふたつの意味を持つ

- 由来は京都の地名を川と間違えた男の逸話である

- 吉本ばななによる短編集の表題作で1989年に刊行された

- 「眠り」をテーマに深い喪失からの再生を描く物語である

- 主人公・寺子と、恋人・岩永、亡き親友・しおりが物語の中心

- 寺子は不倫の恋と親友の死というふたつの喪失を抱えている

- 不思議な少女との出会いを機に再生への一歩を踏み出す

- 作品の核となるテーマは「死と再生」「孤独と癒し」である

- 詩的で美しい吉本ばなな独特の文体が大きな魅力

- 2015年に安藤サクラ主演で映画化もされている

- 小説版は高く評価される一方、映画版は評価が分かれる傾向にある

- 小説と映画の最大の違いは主人公の内面描写の方法である

- 英語タイトルは「Asleep」として海外でも出版されている

- ロックバンド「羊文学」の同名楽曲は本作に着想を得て作られた

- 本作は「夜と夜の旅人」「ある体験」と共に「眠り三部作」と呼ばれる

最後までお読みいただき、ありがとうございました。この記事は筆者のヨミトがお届けしました(プロフィールはこちら)。

参考情報

新潮社『白河夜船』特設ページ