※【PR】この記事には広告を含む場合があります。

この記事でわかること

- 登場人物たちの背景や成長の過程

- コンクールを通じた音楽との向き合い方

- 原作と映画の描写や構成の違い

- 作品全体のテーマやメッセージ性

音が言葉になり、言葉が音楽になる―。

国際ピアノコンクールを舞台に、4人の若き才能がそれぞれの運命と向き合う物語『蜜蜂と遠雷』。

かつての天才少女・栄伝亜夜はなぜ再び鍵盤の前に立ったのか? 異端の少年・風間塵が巻き起こす波紋とは? そしてコンクールの先にそれぞれが見つけたものとは?

勝敗だけでは測れない音楽の深淵と、魂が共鳴する瞬間を、あなたも覗いてみませんか?

この記事を読めば4人の奏でる音楽が、きっとあなたの心にも響き渡るはずです。

※ 本記事は多くのネタバレが含まれますので注意してください。中盤以降がネタバレのセッションとなっています。

- 『蜜蜂と遠雷』をお得に読む・観る方法

- 『蜜蜂と遠雷』の原作小説や映画をお得に視聴・購読できる方法を、以下のセクションで詳しく解説しています。

≫ 今すぐお得な視聴・購読方法をチェックする

蜜蜂と遠雷|あらすじと作品の全体像

この章ででは、『蜜蜂と遠雷』という作品の骨格を理解するために、次のことを取り上げて解説していきます。

- あらすじを簡潔に紹介

- 主要な登場人物と特徴とは

- 魅力・見どころはどこにある?

- 小説を見た読者の感想を紹介

- モデルとなるピアニストの存在はいる?

あらすじを簡潔に紹介

『蜜蜂と遠雷』は、国際ピアノコンクールを舞台にした物語です。4人の若きピアニストたちが音楽と向き合い、自身の限界や過去と対峙しながら成長していく様子が描かれています。

舞台となるのは「芳ヶ江国際ピアノコンクール」。この大会は優勝者がその後、世界的なステージで飛躍することで知られており、国内外から注目を集めています。

競い合う4人のピアニスト

物語ではかつて天才少女と呼ばれた栄伝亜夜、年齢制限ギリギリで最後の挑戦に臨む高島明石が登場します。

さらに王道の演奏スタイルで優勝候補と目されるマサル、そして圧倒的な自由さと感性で周囲を驚かせる謎の少年・風間塵。彼らが、それぞれの過去や信念を胸に競い合います。

『蜜蜂と遠雷』は単なる勝敗を描いたドラマではありません。

音楽とは何か、才能とは何かを問いかける内容となっています。演奏を通じて彼らが影響し合い、変化していく様子が大きな見どころです。

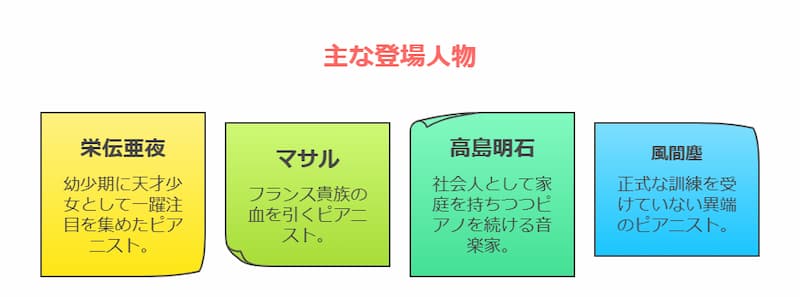

主要な登場人物と特徴とは【相関図付き】

本作に登場するピアニストたちは、年齢も経歴も価値観も大きく異なっており、そこがこの物語の魅力でもあります。

栄伝亜夜|再起を誓う元天才少女

まず栄伝亜夜は、幼少期に天才少女として一躍注目を集めた存在でした。しかし母の死をきっかけに長く音楽界から離れていました。

彼女の演奏は繊細で豊かな感情を含み、作中では「最も音楽家らしい存在」とも評価されています。

マサル|完璧を求める貴公子

マサル・カルロス・レヴィ・アナトールは、フランス貴族の血を引くピアニストです。

ジュリアード音楽院に在学中で、外見、実力、人気すべてを兼ね備えており、正統派としての強さを見せます。

過去に亜夜との関係があり、それが物語に深みを加えています。

高島明石|「生活者の音楽家」

高島明石は、他の登場人物とは対照的な存在です。社会人として家庭を持ちつつピアノを続けてきた「生活者の音楽家」であり、彼の演奏は技巧に走らず、等身大の響きを持っています。

風間塵|異端の才能を持つ少年

風間塵は音大出身ではなく、師のホフマンに才能を見出された異端の存在といえます。

正式な訓練を受けていないにもかかわらず、自然や生命そのものと共鳴するような演奏で、審査員たちに衝撃を与えます。

それぞれの立場や背景が異なるからこそ、音楽への向き合い方や演奏の個性にも違いが生まれます。それが観る者の心を動かすのです。

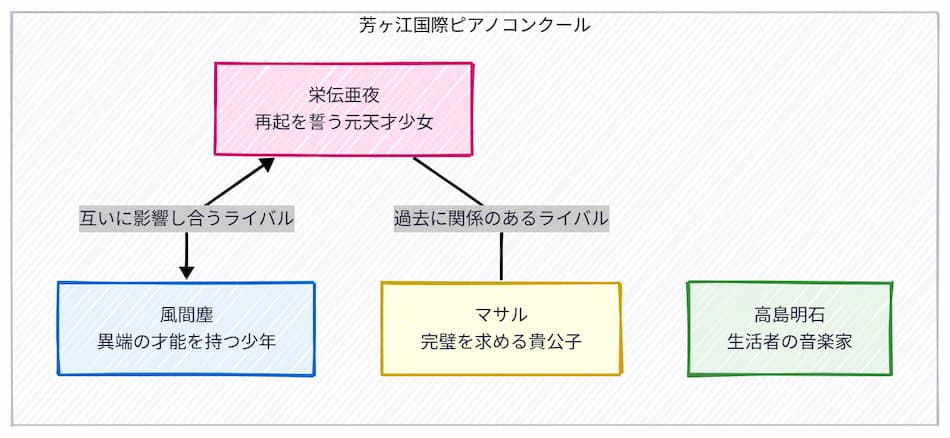

相関図

魅力・見どころはどこにある?

『蜜蜂と遠雷』の魅力は、単なる音楽小説の枠を超えた点にあります。文学と音楽の融合ともいえる表現が特徴です。

文章であるにもかかわらず、音楽が聞こえてくるような描写が続きます。読者はまるで演奏会に参加しているかのような感覚を味わえます。

個性あふれる演奏シーン

なかでも演奏シーンは、本作のハイライトといえるでしょう。

- 風間塵の奔放で自然と共鳴するような演奏。

- 栄伝亜夜の繊細かつ魂のこもった演奏。

- マサルの完璧を追求する演奏。

- 明石の「生活者の音楽」ともいえるリアルな音。

それぞれがまったく異なる音楽の世界を体現し、読者の想像力を刺激します。

また物語の舞台である国際ピアノコンクール自体も魅力のひとつです。

競争のなかに友情や尊敬や葛藤があり、勝敗以上に「音楽に対する向き合い方」が問われていきます。

単なる勝者を決める物語ではありません。登場人物たちの心の成長や価値観の変化が丁寧に描かれているため、読後には深い余韻が残るでしょう。

多様な視点と深い問いかけ

さらに特筆すべき点は視点の多様性です。ピアニストたちだけでなく、審査員や運営スタッフの心情も描かれています。

音楽に関わる人々の複雑な思いが重層的に展開されるのです。こうした構成が、読者に「音楽とは何か」「才能とは何か」という問いを自然に投げかけてきます。

このように、『蜜蜂と遠雷』は音楽の力だけでなく、人間の本質にも迫る作品であり、多角的な魅力に満ちた傑作といえるでしょう。

小説を見た読者の感想を紹介

『蜜蜂と遠雷』の小説に寄せられる読者の感想は、全体的に非常に高評価です。

多くの人が驚くのは、「音楽」という本来は聴覚に訴えるテーマを、文章だけでここまで豊かに表現している点でしょう。

特に印象に残るという声が多いのは、風間塵の演奏描写や亜夜が再び音楽と向き合う場面です。

読者からは「まるで音が聞こえてくるようだった」「文章を読んで鳥肌が立った」といった感想が寄せられています。

丁寧な心理描写と人物像

さらに登場人物の心理描写が丁寧な点も評価されています。誰かひとりに感情移入するというよりは、登場人物全員に魅力を感じたという意見もありました。

一方で音楽に詳しくない読者からは、「演奏曲目の説明が少し難しい」との指摘も見られます。クラシック音楽に馴染みがない場合、曲名や作曲家に戸惑うこともあるようです。

ただしそれを差し引いても、「文章そのものが美しい」「物語の熱量がすごい」といった肯定的な評価が圧倒的に多いのが特徴といえます。

読了後には、登場人物たちの演奏を実際に聴きたくなるという声も多く聞かれます。

読書体験が音楽鑑賞へと広がっていく点も、他の小説にはない魅力のひとつです。

恩田陸『蜜蜂と遠雷』#読了

— アキラさん (@killertune_) August 21, 2025

これほど豊かで幸福に満ちた読書体験が得られる小説は、世の中になかなかない。

タイプの異なる3人(あるいはそれ以上)の天才たちが運命的に関わり合うことで生じたシナジーを経て昇華され、新たな世界の扉が開いていく様は愉悦としか言いようのない感覚を与えてくれる。 pic.twitter.com/jOuFB6C1DC

『蜜蜂と遠雷』

— リュウ@読書垢 (@RyuSubcul0216) August 9, 2025

ごく稀に起こる「今俺この小説の【世界】に浸ってるな」という感覚がきた。

全く言葉にできないような変な感覚だけど、これが来るのは傑作の証なんだよな。

モデルとなるピアニストの存在はいる?

『蜜蜂と遠雷』に登場するキャラクターたちは、特定の実在人物をモデルにしているわけではありません。

ただし作者の恩田陸さんは作品の執筆にあたり、実際の国際ピアノコンクールを何度も取材されています。

その経験を通じて得たリアルな描写が、登場人物たちの演奏や心理にリアリティをもたらしているのです。

キャラクター造形と現実

例えば、風間塵のような「型にはまらない演奏スタイル」を持つピアニストは、実際のコンクールでも稀に見られる存在です。

彼のようなキャラクターが登場することで、クラシック音楽の世界が持つ多様性や柔軟さが強調されています。

また生活者として音楽に向き合う高島明石のような人物像も、リアルな観察から生まれたと考えられます。

音楽を専門職としない立場から挑む姿勢は、多くの読者に共感を与える要素でしょう。

このように、キャラクターはフィクションでありながら、現実に根差した背景があることで説得力のある存在として描かれています。

『蜜蜂と遠雷』を今すぐ観る・読む|配信状況・電子書籍の最安ガイド

この記事を読んで、『蜜蜂と遠雷』の奥深い世界に触れたくなった方も多いのではないでしょうか。

「文字で音楽を聴く」と絶賛される原作小説と、圧巻の演奏シーンを体感できる映画。それぞれの魅力を最大限に楽しむための、お得な方法をご紹介します。

原作小説で、言葉が音楽になる瞬間を味わう

“音が聞こえる小説”と評される原作ならではの、繊細な心理描写と音楽表現はまさに圧巻です。電子書籍なら、いつでもどこでも、その世界に浸ることができます。

特におすすめなのが「コミックシーモア」です。まずは無料の立ち読みで、その文章の美しさに触れてみてください。

さらに新規会員登録をすると70%OFFクーポンがもらえ、非常にお得に購入できます。

70%OFFクーポンを利用すれば、例えば『蜜蜂と遠雷(上)』は877円 → 262円(税込)で手に入ります。

この機会をぜひお見逃しなく。

≫ 『蜜蜂と遠雷』をコミックシーモアで無料立ち読みする映画(Prime Video)で、魂を揺さぶる演奏を体感する

映画版の魅力は、なんといってもプロのピアニストによる迫力の演奏シーンです。4人のコンテスタントが織りなす音楽の饗宴を、ぜひ映像と音で体感してください。

「Amazon Prime Video」では、気軽に楽しめるレンタル(500円)と、何度も見返せる購入(2,500円)が選べます。

スマホやタブレット、ご自宅のテレビなど、好きなデバイスでいつでも鑑賞できるのも大きなメリットです。

≫ Prime Videoで『蜜蜂と遠雷』をレンタル・購入する

蜜蜂と遠雷|あらすじと原作・映画の違い

ここでは次のことを取り上げて、『蜜蜂と遠雷』の世界をさらに深掘りしていきます。

- 原作小説と映画版の違いを解説

- 映画がひどいという声がある理由

- 「ありえない」との批判が出た場面

- 詳細なあらすじと結末|ネタバレ解説

- 栄伝亜夜がなぜ2位になったのか

- 続編や関連作品の情報まとめ

原作小説と映画版の違いを解説

『蜜蜂と遠雷』は、原作と映画で伝え方に大きな違いがあります。どちらも同じ物語の骨格を持っていますが、描写の深さや情報の扱い方には明確な差が見られます。

原作|言葉で描く音楽と内面

原作小説では、登場人物の内面や音楽に対する思いが非常に丁寧に描かれています。特に演奏シーンにおける比喩や、心理描写は秀逸です。

読者は言葉を通して、音楽を「聴く」ような感覚を得ることができます。例えば、風間塵の音楽が自然とつながっているように描かれる場面があります。

「音を自然に還す」という表現を用いるなど、文字による表現の限界を超える工夫が施されています。

映画|視覚と聴覚で届ける音楽体験

一方で映画版は音楽そのものを視覚と、聴覚でダイレクトに届けることができるという強みを持っています。

演奏シーンは本物のプロピアニストによる吹き替え演奏で構成されており、観客は実際の演奏を体感することが可能です。

ただし上映時間の都合により、ストーリーの一部が大胆に省略されている点は否めません。

一次予選の描写は簡略化され、二次・三次予選や一部キャラクターの背景はほとんど描かれていない状況です。

構成や役割の変更点

また登場人物の構成や役割にも調整が加えられました。

原作で栄伝亜夜を支える存在であった大学の友人・奏(かなで)は映画には登場しません。その代わりに、審査員の嵯峨三枝子の存在感が強化されています。

映画版では審査委員長として物語に大きく関与するのです。このような改変は、映像作品としてのテンポやわかりやすさを意識した結果と考えられます。

クライマックスの演出の違い

さらに本選での演奏曲にも違いが見られます。原作ではマサルが演奏するプロコフィエフの協奏曲第3番を、映画では亜夜が演奏する設定に変更されました。

これにより、クライマックスの演出がより劇的に仕立てられています。この変更は映画版で亜夜の覚醒を、視覚的にも明確に印象づける構成にしたためでしょう。

両者を体験する魅力

このように原作小説は、文字による繊細な表現で物語を深堀りするスタイルです。

一方の映画は、限られた時間のなかで感情と音楽をダイレクトに届ける演出を重視しています。

どちらか一方に偏るのではなく、両方を体験することで『蜜蜂と遠雷』の魅力をより広く、そして深く味わうことができるでしょう。

映画がひどいという声がある理由

『蜜蜂と遠雷』の映画に対して「ひどい」と感じたという意見は、主に原作ファンの視点からのギャップに起因しています。

特に原作小説の持つ“音を言葉で描く”という独特の魅力が、映画では完全には再現できなかったことが指摘されます。

また約1,000ページにおよぶ小説の内容を、2時間弱の映像に収めるため、多くのシーンやキャラクターの描写がカットされた点も評価を分けました。

映画では亜夜の心の葛藤や、明石の家庭とのバランスなどが描ききれていません。

そのため人物の成長過程が、やや浅く見えると感じた人もいたようです。

演奏表現の限界

さらに演奏の「凄み」や「衝撃」が、視覚と音だけでは伝わりにくかったようです。特に風間塵の“天才性”が表現しきれていないと感じた声が目立ちました。

音楽そのものが持つ感動が、演技やカメラワークだけに頼ったことで、物足りなさを覚える観客もいたと考えられます。

それでも、演奏シーンの迫力や俳優の熱演を評価する声も多くあり、好みが大きく分かれる作品であることは間違いありません。

「ありえない」との批判が出た場面

映画『蜜蜂と遠雷』が「ありえない」と批判された場面には、観客が現実感を持てなかった要素がいくつか存在します。

主に音楽の専門性が高い領域での描写に対し、現実との乖離が見られたことが原因です。

風間塵の練習方法への疑問

もっとも多く指摘されたのは、風間塵の演奏に関する描写です。彼は音が出ない木製の鍵盤で練習しながら世界的なレベルの技術を持つ、という設定になっています。

このエピソードは物語上の象徴として印象深い一方、現実の音楽教育やピアノ演奏の厳しさを知る人にとっては「さすがに非現実的すぎる」と感じさせてしまいました。

ピアノ演奏は音の響きや指の重み、音色の変化を体感しながら身につけるものです。

鍵盤に触れずにそこまでの技術を磨くというのは、理論的に不可能に近いとする声もあります。

リハーサルシーンの非現実性

もうひとつの「ありえない」と言われた場面は、本選前のリハーサルシーンです。風間塵がオーケストラの配置に違和感を覚え、舞台上の楽団員の位置や椅子の配置変更を提案します。

この変更をプロの現場で即座に受け入れた演出に対して、

「現実のオーケストラではまず通らない」

「そんな急な要望を通す現場はありえない」

との批判が集まりました。

オーケストラのステージ設営は、演奏者やスタッフ間の綿密な事前調整のもとに行われます。そのため個人の要望が、その場で通ることは極めて稀です。

過剰な演出への違和感

さらに演奏に対する審査員や観客の反応が一部で極端に脚色されていると感じる人もいました。

「演奏を聴いただけで人生観が変わるような描写は現実離れしている」といった意見も散見されます。

芸術表現として誇張があるのは映画的演出と理解しつつも、現実を知る層にとっては違和感の原因になったようです。

このように映画としてのドラマ性を高める演出が、現実の音楽界との乖離を生みました。これが視聴者の一部に「ありえない」という違和感や批判を引き起こしたといえます。

物語の象徴性を重視するか、現実との整合性を重視するか、評価が分かれたポイントでもありました。

詳細なあらすじと結末|ネタバレ解説

※ ここからは結末に関するネタバレを含みます。未読・未試聴の方は注意してください。

『蜜蜂と遠雷』は、芳ヶ江国際ピアノコンクールを舞台にした物語です。4人の若きピアニストが音楽を通じて成長し、それぞれの人生と向き合います。

コンクールの流れと主要人物

中心となるのは、かつて「天才少女」と呼ばれた栄伝亜夜。家庭を持ちながら最後の挑戦に臨む高島明石。

圧倒的な実力を持つ貴公子マサル・カルロス・レヴィ・アナトール。そしてピアノ界に革命をもたらす存在として現れた謎多き少年・風間塵です。

物語は一次予選から三次予選、本選へと進むコンクールの流れを丁寧に描いていきます。

各予選では演奏技術だけでなく、音楽に向き合う姿勢や表現の個性も評価対象となります。

演奏者たちは自分自身と深く向き合わされるのです。

明石は二次予選で敗退しますが、彼の「生活者の音楽」は多くの人に影響を与え、評価される存在となりました。

本選での試練と成長

本選に進出したのは亜夜、マサル、塵の3人です。ここで新たに登場するのが、カリスマ的存在である指揮者・小野寺でした。

小野寺の冷徹な態度からリハーサルでは緊張感が高まり、出演者たちは精神的にも大きな壁にぶつかるのです。

亜夜はプレッシャーから本選辞退を決意します。しかし母との連弾の記憶と、仲間たちとの時間が支えとなり、最終的には舞台に戻ることを決意します。

塵はリハーサルなか、オーケストラの配置変更を要求しました。

一見突飛な行動ですが、彼は床の響きや音の流れに違和感を覚えていたのです。それを修正することで演奏の質を最大限に高めることに成功します。

またマサルは演奏前に自信を喪失しますが、亜夜との連弾で再び自身の音楽を取り戻し、堂々とステージに立ちました。

順位とその意味

結果として、マサルが1位、亜夜が2位、塵が3位という順位が発表されます。ただし映画や小説では、この順位が大きく扱われることはありません。

むしろ各自がどのように「音楽と向き合ったか」が核心にあります。

順位はその過程を象徴する要素のひとつに過ぎないのです。

特に象徴的なのが、栄伝亜夜と風間塵の関係です。

ふたりは「音を外へ連れ出す」という共通のテーマを持ち、それが本選での演奏スタイルに強く反映されました。

亜夜が塵の世界観に歩み寄ったことで、自身のスタイルからやや離れてしまったとも解釈できます。

審査員はそれを「変化」として評価しつつも、最も完成度の高かったマサルを1位に選んだ、という構図が読み取れます。

物語の核心|変化と再生

このように物語のクライマックスは順位ではなく、「誰がどう変わったか」に重きを置いています。

コンクールを通じて4人がそれぞれの音楽と人生を掴み直す過程こそが、この作品の最大の見どころです。

観る者・読む者に深い余韻を残す仕上がりとなっています。

栄伝亜夜がなぜ2位になったのか

栄伝亜夜が2位となった結果には、彼女自身の音楽的完成度だけでは測れない、深い物語的な意図が込められています。

高い評価と独自のバランス感覚

演奏の質でいえば、彼女は明らかに本選のなかでも非常に高く評価されていました。特に亜夜の音楽は風間塵の持つ革新性と、マサルの備える正統性の両方に近いバランス感覚を持っていたと読み取れます。

しかし決選の舞台で、亜夜はひとつの「選択」をします。

それは風間塵との間で交わされた“音楽を外に連れ出す”という約束を意識したことでした。

従来の自分のスタイルを越えて、より自由で自然と融合するような演奏を目指したのです。この試みは非常に芸術的であり、聴く者の心を動かすものでした。

しかし同時に従来の彼女らしさや、正統的な評価軸からはやや逸脱した面も否めません。

評価の枠を超えた演奏

つまり亜夜の演奏は、「評価の枠に収まりきらない何か」を持っていたと考えられます。そのため技術面では申し分なくとも、1位という結果には繋がらなかったのでしょう。

また審査員にとっては、風間塵という“異質な才能”を賞としてはあえて正面から肯定し過ぎない意図もあったかもしれません。

マサルという“王道の継承者”を高く評価することで、音楽の未来に対するバランスを図る必要もありました。

塵にとっての「共鳴者」

さらに深読みすると亜夜の2位という順位は、風間塵が「仲間を見つけた」と語ったその意味にも繋がっています。

風間にとって、約束を果たしてくれた亜夜こそが真の“共鳴者”でした。順位とは別の次元で最も重要な存在だったのです。

このように亜夜の2位という結果は、彼女の演奏の変化、作品内での象徴性と審査全体のバランス感覚が交差した、極めて意図的な結末だといえます。

単に「惜しくも2位だった」のではなく、亜夜が成し遂げた「役割」の重さが、その順位に込められています。

続編や関連作品の情報まとめ

『蜜蜂と遠雷』には、続編となるスピンオフ短編集『祝祭と予感』があります。

スピンオフ『祝祭と予感』

この作品は本編の直接的な続きというよりも、登場人物たちの背景や、その後の小さなエピソードを補完する形で描かれています。

収録されている短編には、栄伝亜夜とマサルが風間塵とともに亡き恩師の墓を訪れる話があります。

また作曲家・菱沼が課題曲「春と修羅」を生み出すきっかけになったエピソードや、審査員ナサニエルと三枝子の若き日の出会いなども含まれます。

これらは本編では語られなかった部分を丁寧に補完しており、登場人物への理解を深める手助けとなるでしょう。

音楽関連作品

映画版のサウンドトラックや、ピアノ演奏CDも関連作品として発売されています。

読者や視聴者が物語で印象に残った楽曲を実際に楽しむことが可能です。これにより、文字だけではなく“音”として物語の世界観を再体験できる点も特徴です。

こうした関連作品は、本編を読み終えたあとに手に取ることで、物語の余韻をさらに味わえる構成になっています。

読後の満足感を高めるためにも、興味のある方はぜひチェックしてみてください。

蜜蜂と遠雷 あらすじのポイントを総まとめ

『蜜蜂と遠雷』の核心は、国際ピアノコンクールでの勝敗ではなく、4人のピアニストが音楽と人生に向き合い成長する姿にあります。互いに影響し合い、変化していく様が深い感動を呼びます。

原作ならではの繊細な音楽描写と、映画の迫力ある演奏。両方に触れることで、この物語が持つ多層的な魅力をより深く感じられるでしょう。

最後にポイントを箇条書きでまとめます。

- 芳ヶ江国際ピアノコンクールが物語の主な舞台。

- 4人の個性豊かな若きピアニストたちが主役。

- 音楽を通じた成長と再生が大きなテーマ。

- 栄伝亜夜は過去のトラウマを乗り越えて、再起する存在として描写。

- 風間塵は自然と響き合う異端の天才として登場。

- 原作小説では心理や音楽の描写が非常に繊細である。

- 映画版は視覚と聴覚で臨場感を伝える構成。

- 現実離れした描写には「ありえない」との批判も見られる。

- 物語の結末は順位よりも内面的な変化に重きが置かれている。

- 読者からは音が聞こえるような文章と高評価を受けている。

- 続編的な短編集『祝祭と予感』で物語の余韻を補完できる。

クーポンで70%OFFも!『蜜蜂と遠雷』の世界へ

原作小説の繊細な世界、映画の圧巻の演奏を今すぐ体験しませんか? お得に楽しめる方法をまとめた項目へ、こちらからジャンプできます。

最後まで見ていただきありがとうございました。

執筆者はコンテンツライター・ヨミトでした。(運営者プロフィールはこちら)

参考情報

幻冬舎『蜜蜂と遠雷』特設ページ

- 直木賞 関連記事

- ≫ 鍵のない夢を見る あらすじ・登場人物・ドラマ版との違い【完全解説】

≫ 『星落ちてなお』あらすじ|直木賞受賞作が描く、女性の生き方と選択

≫ 【黒牢城 あらすじ】黒田官兵衛が挑む、戦国最大の密室ミステリーを徹底解説

≫ 藍を継ぐ海 あらすじ|舞台はどこ?モデルとなった場所を徹底解説

≫ しろがねの葉 あらすじ|過酷な運命を生きる女性の物語【直木賞受賞作】

≫『地図と拳』あらすじ完全版|衝撃の結末と伏線を徹底解説【ネタバレ注意】

≫『ともぐい あらすじ』 河﨑秋子が描く生命の根源|直木賞選評は?

≫ サラバ!あらすじ|なぜ感動?面白くない?読者の評価と深いテーマを解説

≫ ホテルローヤル あらすじと結末|映画・小説の魅力を深掘り解説

≫ 小説『何者』あらすじ・登場人物・結末・テーマ考察まとめ【完全ガイド】

≫ 極楽征夷大将軍 あらすじ徹底解説!やる気なし尊氏はなぜ天下を取れた?

≫ 『テスカトリポカ』あらすじ&深掘り解説|神話から小説の結末考察まで網羅

≫ 直木賞受賞『ツミデミック』あらすじ|読者感想と選評から知る魅力とテーマ