※【PR】この記事には広告を含む場合があります。

この記事でわかること

- 登場人物それぞれの性格や就活への向き合い方

- SNSが人間関係に与える影響や役割

- 就活を通じて見える若者の心理的葛藤

- 物語の結末と登場人物の成長の過程

就職活動という人生の岐路で、誰もが一度は「自分は何者なのか?」と自問したことがあるのではないでしょうか。

朝井リョウ氏の直木賞受賞作『何者』は、まさにその問いを現代の若者のリアルな姿を通して鋭く描き出します。

一見、協力し合う仲間のように見える就活生たち。しかしSNSの表と裏で交錯する本音と建前、見えない焦りや嫉妬が彼らの関係性を静かに蝕んでいく…。

ここではそんな『何者』のあらすじを、登場人物たちの心理描写や物語の核心に触れながら徹底解説。

読み進めるうちに、あなたもきっと他人事ではいられない、彼らの葛藤に引き込まれるはずです。

※ 本記事は多くのネタバレが含まれますので、ご注意ください。

何者 あらすじで描かれる大学生たちの姿

この章では『何者』の物語の中心となる大学生たちの姿を、次のことを取り上げて詳しく解説していきます。

彼らが就職活動という舞台でどのように悩み、変化していくのかを具体的に見ていきましょう。

- 原作小説 あらすじの流れ

- 主要な登場人物の性格と役割

- タクトが内定を得られない背景

- 瑞月のアカウントとSNSの役割

- なんでお互いが直接話さないのか

- 結末までの詳細なあらすじ|ネタバレ

原作小説 あらすじの流れ

『何者』は、就職活動を通して揺れ動く若者たちの心情を描いた群像劇です。物語の中心となるのは、御山大学に通う5人の大学生。

彼らは同じアパート内に住んでおり、理香の部屋を「就活対策本部」として集まるようになります。

就活対策本部の結成とリアルな描写

ここで描かれるのは就活という共通の課題に取り組みながらも、各自の価値観や本音が次第に露わになっていく過程です。

自己分析やエントリーシート作成や面接練習など、就活のリアルな様子が描かれています。

そうした描写を通じてSNSに投稿される建前の言葉と、本音が垣間見える裏アカウントとのギャップが浮き彫りになっていきます。

内定獲得による関係性の変化

中盤では、内定が出始めることでグループ内の空気が変化し始めます。とくに最初に内定を得た瑞月の存在が、他のメンバーにとって焦りや嫉妬の引き金となり、隠されていた感情が噴き出していきます。

クライマックスと拓人の転機

クライマックスでは、主人公・拓人の裏アカウントが理香によって暴かれ、彼の観察者的な立場が一転して批判の対象になります。

この衝突を経て、拓人は他人を分析して距離を置くスタンスを見直し、ようやく「自分の言葉」で就活に向き合うようになるのです。

最終章ではグループ面接の場面で拓人が変化を見せ、本当の自分を言葉にしようとする姿が描かれて物語は幕を閉じます。

主要な登場人物の性格と役割

『何者』には個性の異なる5人の主要人物が登場し、それぞれが就活における典型的な人物像を象徴しています。

誰かひとりに感情移入するというよりも、「この人、自分に似てるかも」と感じさせるような絶妙な描き方がされています。

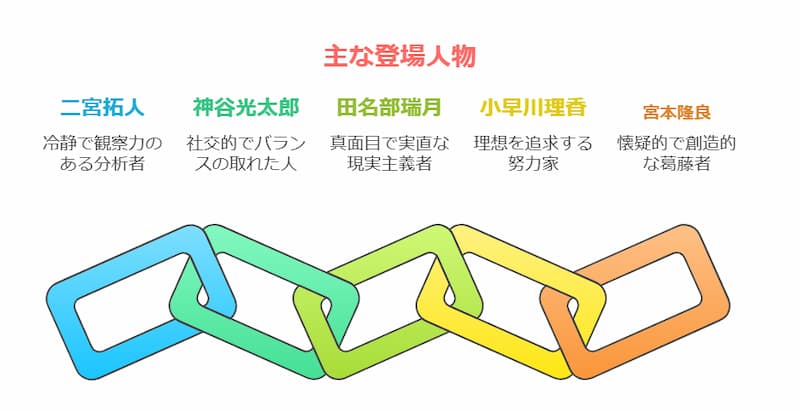

二宮拓人|冷静な観察者

まず主人公の二宮拓人は、冷静で観察眼に優れたタイプです。SNSでは裏アカを使い、他人を見下すような投稿をしては自分を保っています。

自らを「演出家」のような立場に置き、表に出るより分析する側にいることを好む傾向にあります。

神谷光太郎|自然体のバランサー

神谷光太郎は、明るく社交的で、空気を読むのが得意なバランサーです。就活にも特別な戦略を立てるわけではありませんが、自然体で結果を出していきます。

彼は作中で「普通の強さ」を象徴する存在といえるでしょう。

田名部瑞月|真面目で実直な現実主義者

田名部瑞月は、真面目で実直な性格の持ち主です。周囲の空気を和らげる役割を担いつつも、芯の強さを持っています。

実は誰よりも現実を見ており、「私たちは何者かになんてなれない」というセリフは本作の核心を突いています。

小早川理香|意識高い系の努力家

小早川理香は、努力家で理想の自分を追い求め続ける「意識高い系」です。留学やボランティアなどを経験し、自分を魅せるための活動に力を注ぎます。

SNSではポジティブな発信を続けていますが、内面には強い不安と劣等感を抱えています。

宮本隆良|逆張り型の葛藤者

宮本隆良は、就活に懐疑的な態度を取りながらも、実は密かに動いている「逆張り型」です。クリエイティブな分野で成功することに憧れを抱きながらも、行動が伴わないことに葛藤を感じています。

このようにそれぞれの性格と立場が物語の中で交錯しながら、「何者かになりたい」という思いの中で揺れ動いていくのです。

拓人が内定を得られない背景

拓人が内定を得られないのは、単に就活のスキル不足というわけではなく、彼自身の「立ち位置」に深く関係しています。

彼は他者を観察・分析することに長けている一方で、自分自身の言葉で「何をしたいか」を語ることができませんでした。

本音を避ける姿勢

具体的には、拓人は面接でもどこか他人事のような語り口で、自分の本音を伝えるのを避けてきました。その理由として、失敗や否定を恐れている点が挙げられます。

他人を評価する側であれば自分は傷つかずに済みますが、それでは評価される側にはなれないのです。

裏アカウントでの矛盾

また拓人はSNSの裏アカウントで、他人を揶揄する投稿を続けていました。

表の顔と裏の顔を使い分けながらも、自己矛盾に気づけずにいたといえます。この態度が無意識に面接時の言動にも表れ、面接官に違和感を与えていたと考えられます。

格好悪さへの恐れ

さらに他の登場人物が多少なりとも「ダサくても努力を続ける姿勢」を持っているのに対し、拓人は「格好悪さ」を避け続けてきました。

努力の成果が実を結ぶかどうかより、恥をかかないことを優先していたのです。

転機と変化

物語後半で理香に裏アカの存在を暴かれ、周囲から痛烈な批判を浴びたことで、ようやく自分の立ち位置に向き合うようになります。

そしてラストでは、グループ面接で自分の過去や思いを言葉にする姿が描かれ、ようやく観察者から当事者へと一歩を踏み出します。

瑞月のアカウントとSNSの役割

物語に登場する瑞月のSNSアカウントは、ただの就活用プロフィールではありません。登場人物たちの「理想と現実のズレ」を象徴するツールとして描かれています。

瑞月の投稿は一見すると前向きで誠実ですが、その裏には不安や孤独といった感情が隠れています。

これによりSNSが現代の若者にとって、どれほど「自己演出の場」になっているかが浮き彫りになるのです。

周囲への影響と自身の葛藤

瑞月が投稿する就活の進捗や前向きな言葉は、同じグループ内の登場人物に影響を特に与えていきます。

光太郎のように自然体でいられる人間もいれば、拓人や理香のように劣等感や焦燥を感じる人もいます。SNS上の「キラキラした他人」と「自分の現実」を比べてしまうのです。

また瑞月自身もSNSの使い方に悩みを抱えています。誰かに認められたい気持ちと、無理をして前向きな自分を演出する苦しさとの間で揺れており、これは多くの現代人が共感できる部分ではないでしょうか。

象徴的な役割

つまり瑞月のアカウントは物語全体の重要な装置であり、登場人物たちの内面や関係性の変化を映し出す「鏡」のような役割を担っているといえます。

なんでお互いが直接話さないのか

『何者』における登場人物たちは、思っていることを真正面から相手に伝えるのではありません。

SNSや裏アカウントを通して感情を吐き出すという手段を選びます。

この“直接話さない”という行動は単なる照れや躊躇ではなく、登場人物それぞれの内面にある不安や葛藤を反映しています。

自己防衛としての距離感

例えば、拓人は表面上は穏やかで協調的に見えます。しかし裏アカウントでは、友人たちの言動を皮肉っぽく分析しています。

この姿勢には「人と真正面からぶつかること」への恐れや、「本音を出した結果、関係が壊れることへの不安」が隠されているでしょう。

本人の自覚のないまま、自己防衛の手段として“距離を取る発信”を選んでいるのです。

関係性を壊したくない心理

また理香もまた同様に、瑞月に対して感じていたモヤモヤを口に出すことなく溜め込んでしまいます。その理由は、相手を傷つけたくないという気遣いだけではありません。

自分自身が「感情的な人」と見られることを避けたい、という思いが見え隠れします。

こうした心理は、日本社会に根強く残る“波風を立てない美徳”や“空気を読む文化”と密接に結びついています。

「話さない」選択とその脆さ

ここで重要なのは、彼らが「話せなかった」のではなく、「話さないことを選んだ」という点です。その選択の背景には、心の弱さだけではなく、“関係を壊さないための最善”という意識も含まれています。

しかしそうして築かれた人間関係は非常に脆く、表面的なつながりに過ぎないことが次第に明らかになっていきます。

就活という状況と現代的なテーマ

さらに物語の舞台が“就活”であることも見逃せません。

将来が見えない不安や他人と比較されるプレッシャーのなかで、本音を語る余裕がなくなってしまう。このことは誰もが心当たりがあるのではないでしょうか。

このように考えると、『何者』が描く「直接話さない」という行為は、若者たちが抱えるコミュニケーションの難しさや、対話の希薄さを象徴しています。

そしてそれはSNSが発達した現代社会において、より普遍的なテーマとして私たちに問いかけているのです。

結末までの詳細なあらすじ|ネタバレ

物語が終盤に差しかかると、それまで水面下にあった感情が一気に噴き出します。きっかけとなるのは、理香が拓人の裏アカウントの正体に気づいたことです。

そのアカウントは、メンバーたちの言動を冷ややかに批評していた匿名のSNSでした。当事者である彼女たちにとっては裏切りに近い存在だったのです。

理香の本音の解放

理香はこの事実を突きつけることで、それまで押し殺していた本音を解放します。

表面的には仲間でいながらも、内心では瑞月への嫉妬心を抱え続けていたこと。そして自分が誰からも、本当には認められていないという劣等感が募っていたことをぶつけます。

この告白は単なる怒りの発露ではなく、理香自身が抱えてきた自己否定の苦しみを反映したものでした。

瑞月の変化と自己開示

その告白を受けた瑞月も、これまでの自分の姿勢を見つめ直します。表では明るく振る舞い、SNS上では順調な就活を装っていた彼女。

しかし実際には他人の評価に怯え、期待に応えなければというプレッシャーに押しつぶされそうになっていたのです。

自分の“理想像”に縛られていたことを初めて言葉にし、ようやく自分の弱さをさらけ出す勇気を持ち始めます。

拓人の自己認識と向き合い

拓人もまた裏アカの存在を暴かれたことで、自分のなかのずるさと向き合わざるを得なくなります。

彼は表では冷静な観察者を装っていましたが、実際には他人との衝突を避け、自分が傷つかない場所から人を見下すことで安心していたに過ぎません。

このとき初めて拓人は、「自分には何も語る言葉がなかった」と認め、自分自身の空虚さを深く受け止めるようになります。

クライマックスと拓人の成長

クライマックスでは、それぞれの仮面がはがれ落ち、誰もが「何者でもない」現実に直面します。その後、物語は再び静かに動き出し、最後の場面では、拓人が再びグループ面接に挑む姿が描かれます。

これまでのように、他人の反応を気にして言葉を選ぶのではありません。

自分自身の意志を持って語ろうとする拓人の変化が、読者に大きな印象を与える場面です。

内定の結果は描かれないまま終わります。しかしそれ以上に重要なのは、彼がようやく“誰かの人生を観察する存在”から、“自分の人生を生きる存在”へと変わったことです。

この変化は、物語を通して問い続けられてきた「自分は何者なのか?」というテーマへのひとつの答えであり、静かだけれども深い余韻を残すラストとなっています。

何者 あらすじを読んで生まれる感情と評価

『何者』のあらすじや登場人物たちの姿は、読む人の心に様々な感情や問いを投げかけます。この章ではこの作品に対する次のことを取り上げて、深掘りしていきます。

- 面白いと評価される理由

- どんでん返しが与えるインパクト

- 読者に伝えたいこと|考察の視点

- 映画と原作の違いからくる印象

- 映画がひどい・怖いとの感想をもつ背景

- つらい・意味がわからないと感じる理由

- 朝井リョウ氏が作品に込めたメッセージ

面白いと評価される理由

『何者』が「面白い」と評価されるのは、単なる就活小説にとどまらず、登場人物の内面を鋭く描写している点にあるでしょう。

この作品は就職活動という、一見無個性になりがちなテーマを扱っています。しかしそれを通して、若者たちの

- 自己肯定感

- 承認欲求

- 他人との距離感

これらが浮き彫りになる構造を描くことで、多くの読者からリアルな共感を得ています。

リアルな心理描写

特に印象的なのが、会話の裏にある心理戦のようなやり取りです。

表面上は仲間として振る舞いながらも、内心では他人をジャッジしたり、自分の立ち位置に不安を覚えたりしている様子がリアルに描かれています。

こうした心理描写の繊細さが物語に深みを与えています。

読者自身の視点への問いかけ

また読み進めるごとに、登場人物への印象が変化していく点も魅力のひとつです。

はじめは好感を持っていたキャラクターに対して、途中から違和感や不信感を覚えるようになります。

これにより、読者自身が「自分はどの立場でこの物語を見ていたのか」と自問するようになるのです。

このように『何者』はストーリーそのものよりも、読者の感情を揺さぶる仕掛けが随所に施されています。その体験自体が「面白さ」として評価されているのでしょう。

どんでん返しが与えるインパクト

『何者』における「どんでん返し」は、物語の構成を一気に転換させるだけでなく、読者自身の視点にも揺さぶりをかけてきます。

特に注目されるのが、拓人の裏アカウントの存在が明るみに出る場面です。

この出来事はそれまで観察者として一歩引いた場所に立っていた拓人が、実はもっとも自分に向き合えていなかった人物であるという事実を浮かび上がらせます。

読者の日常への問いかけ

このどんでん返しが衝撃的なのは、物語のなかだけで完結しない問いを提示するからです。

例えば、「自分もSNSで誰かを無意識に評価していないか」「本音を隠したまま、周囲との関係を保とうとしていないか」

など、読者が日常のなかで目をそらしてきた感情や、行動を静かに突きつけてきます。そこにこの展開の本当のインパクトがあります。

関係の再構築への視点

さらに裏アカの暴露をきっかけに、登場人物たちが少しずつ自分の感情や弱さと向き合っていく描写が続きます。

ただ関係が崩壊するのではなく、その後に「どう立て直すか」が描かれるため、物語に深みが生まれています。

この点はただのスキャンダルや裏切りを描くのとは大きく異なり、人間の成長や関係の再構築に重きを置いた展開といえます。

静かな衝撃と共感

また読者が感情移入しやすいように、物語が丁寧に積み上げられているからこそ、この転換の重みがリアルに響きます。

静かに進んできたストーリーに突如差し込まれる「現実の剥き出し」は、単なる意外性を超えて、「自分ならどうするか」という視点を自然に引き出す力を持っています。

このように『何者』のどんでん返しは、登場人物の本質を暴くだけでなく、読者の心にも深く入り込むように設計されています。

そしてラストまで読み進める動機を、一気に加速させる要素となっているのです。

読者に伝えたいこと|考察の視点

『何者』という作品には、「他人と比べ続けることの虚しさ」と「自分の言葉で生きることの重要性」という、現代の若者に深く突き刺さるテーマが込められています。

特に就職活動という場面は、自己PRや面接を通じて自分を“売り込む”必要があります。そのため否応なく、他人との比較にさらされる状況です。

登場人物たちも例外ではなく、仲間の内定状況やSNSでの発信に一喜一憂し、自信を失っていきます。

比較による自己喪失

しかし物語を進めていくうちに明らかになるのは、そうした比較のなかでは本当の自分が見えにくくなるという事実です。

誰かの成功を妬んだり、逆に自分を過剰に演出してしまったりすることで、彼らはどんどん“本音”から遠ざかっていきます。

こうした描写は、読者自身にも「自分は本当に自分の言葉で語っているのか?」という問いを投げかけます。

「自分の言葉」の重要性

また本作で繰り返し強調されるのが、「言葉の選び方」です。

拓人をはじめとする登場人物たちは、他人の意見や流行の言葉を借りて発言しがちですが、そこには自分の内側から出た言葉の重みがありません。

その場を取り繕う言葉ではなく、自分の体験や価値観から生まれた言葉こそが、誰かに届く本当のメッセージになるのだと、作品は静かに示唆します。

「何者かになりたい」焦りとの向き合い

さらに誰もが「何者かになりたい」と焦る気持ちを抱えながらも、その焦りに押しつぶされて“立ち止まってしまう若者たち”の姿も重要な視点です。

評価されたい、認められたいという気持ちは自然なものである一方、他人からの評価に依存しすぎると、自分自身の軸を失ってしまいます。

作品はその危うさと向き合う勇気を、持つことの大切さを描いています。このように考えると、『何者』は就活小説というカテゴリにとどまりません。

現代の若者が抱える「自分らしさとは何か」「どう生きるべきか」といった、人生全体に関わる本質的なテーマを投げかける作品だと捉えられます。

それゆえに就活経験者だけでなく、すべての“自分探し”に悩む人たちにとって、心に残るメッセージを届ける物語といえるでしょう。

映画と原作の違いからくる印象

映画『何者』は、原作小説をベースに構成されています。しかし細かな描写や、人物の内面表現の仕方に違いがあります。この違いが、作品全体の印象に少なからず影響を与えています。

心理描写の表現方法

原作では、主人公・拓人の心の声や複雑な感情が繊細に描写されており、読者はその内面の揺れ動きを深く理解することができます。

一方、映画では心理描写を映像とセリフに置き換える必要があります。そのため、どうしても主人公の葛藤や皮肉めいた視点が薄れてしまう場面も見られます。

例えば、原作での「裏アカ」の存在は、拓人の自己矛盾を象徴する大きな要素です。

しかし映画では視覚的な演出に頼るため、読者ほど深くその意味を受け止められない可能性があります。これは文字で読むことによる想像力と、映像で観ることの情報量の違いに起因するのかもしれません。

演出による印象の変化

また映画版では、登場人物の台詞回しや演技によってキャラクターの印象も変わります。

原作では淡々と描かれていた場面が、映画では緊張感やドラマ性を強調するよう演出されています。そのため人によっては、「原作と印象が違う」と感じることもあるでしょう。

このように原作と映画の違いによって、作品全体のトーンや登場人物の受け取り方が変わります。そのためそれぞれ別の作品として、楽しむことが求められます。

映画がひどい・怖いとの感想をもつ背景

映画『何者』に対して「ひどい」「怖い」という感想が出る背景には、ただストーリーが暗いというだけでは語りきれない要素があります。

むしろ物語に描かれる人間関係や心の揺らぎが、あまりにもリアルで観る人自身の内面にまで踏み込んでくる点に、その印象の根本があります。

リアルすぎる人間描写

特に印象的なのが主人公・拓人の行動です。彼は表面上は冷静に振る舞いながらも、SNSの裏アカウントでは仲間を冷ややかに評価し続けています。

その二面性は現代の若者にとって、決して他人事ではありません。

「自分もそうしているかもしれない」と思わせるような生々しさがあります。そのため映画を観ながら胸がざわついたり、不快感を覚えたりする観客も多いのです。

救いのない現実感

さらにこの映画は、「誰かが救われる話」というわけではありません。登場人物たちはそれぞれ悩みや葛藤を抱えていますが、明快な解決や感動的な成長が描かれるわけではありません。

むしろ現実の厳しさや自分の弱さを突きつけられるのです。

特に言葉にできないモヤモヤを、そのままスクリーンに映し出すような演出が続くため、観終わった後に強い疲労感を覚える人も少なくありません。

内面をえぐる心理的な怖さ

「怖い」と感じるのは、登場人物たちの心の奥に潜む次の感情が、自分のなかにもあることを突きつけられるからです。

- 嫉妬

- 劣等感

- 自己否定

たとえ映画の内容が直接的に残酷なわけではなくても、心理的に追い詰められるような感覚に陥ることがあります。

一方でこうした感情を引き起こせるのは、作品にそれだけの表現力があるという証でもあります。

視聴後に「ひどい」といいたくなるほどの感情を抱かせるのは、それだけ観客の心の深い部分に触れているからです。

つまりこの映画は、誰にとっても心地よいものではないかもしれません。しかし「自分自身の内面と向き合う」きっかけを、与えてくれる作品であるともいえるでしょう。

つらい・意味がわからないと感じる理由

映画『何者』を観たり原作を読んだ後で、「なぜこれが“つらい”と評価されているのか分からない」と感じる方も少なくありません。

それはこの作品が描いている苦しみが、目に見える悲劇や事件ではないからです。もっと曖昧で、静かに心に染み込んでくるような種類のものだからでしょう。

目に見えない内面的な苦しみ

例えば、物語では登場人物たちが就職活動を通じて、次第に自分の本音や弱さと向き合わざるを得なくなっていきます。

友人の内定を表向きは祝福していても、内心では焦りや嫉妬、劣等感に苛まれている。そのような「表情には出さないけれど確かに存在する感情の揺らぎ」が、じわじわと積み重なっていきます。

こうした内面的な摩耗は一度には感じにくいぶん、理解しにくいかもしれません。

現代的なコミュニケーションの影

またこの作品では、SNSや裏アカウントといった現代的なコミュニケーションツールが登場します。そしてそれぞれの本音が匿名の空間で吐き出されていきます。

その言葉たちは直接的な暴力ではないものの、確実に人間関係に影を落とします。

登場人物たちの心に孤独感や無力感を積もらせていくのです。

日常のなかに潜む、「自分の弱さを見せられないつらさ」「本音を言えないもどかしさ」が、痛みとなってじっくりと心に残ります。

共感の難しさと向き合う必要性

明確な事件が起こるわけではないからこそ、そのつらさは一見して見えにくいものです。

けれども登場人物たちの抱える苦しみは、多くの人が就職活動や人間関係のなかで経験してきたであろう感情と重なります。

そのため観終わった後に「なんだかしんどい」と感じるのは、作中の苦しみが自分自身にとっても無関係ではないからです。

このように、「つらい」の正体は、感情を素直に表現できないまま抱え込んでしまう息苦しさにあります。

もし最初はその意味がわからなかったとしても、視点を少し変えて登場人物たちの内面に注目してみることで、彼らの「つらさ」にそっと寄り添えるかもしれません。

朝井リョウ氏が作品に込めたメッセージ

『何者』という作品を通して、朝井リョウ氏は“自分を見つめることの難しさ”を描いています。

ただ自分らしく生きることが難しい時代において、他人の目を気にせずに自己を確立するのは容易ではありません。

理想と現実、本音と建前

物語に登場する若者たちは、それぞれに「理想の自分像」を持ちながらも、現実とのギャップに苦しんでいます。

SNSでの発信も自己表現であると同時に、自分をよく見せるための演出の場となっています。そこには「本音を出せない社会」の姿が浮かび上がるのです。

人間の複雑さと向き合うこと

また他人の言葉に共感しながらも、内心では見下していたり、仲間と思っていた相手に対して嫉妬していたり、人間の複雑な感情が生々しく描かれています。

このような“矛盾した感情”に直面したとき、人は初めて自分を問うことになるのでしょう。

つまり朝井リョウ氏がこの作品で問いかけているのは、「あなたは本当に“何者”なのか?」というテーマです。

表面だけを取り繕うのではなく、自分の弱さやずるさと向き合うことの大切さを、静かに、しかし強く伝えているといえます。

何者 あらすじを読み解く上での重要ポイントまとめ

就活とSNS時代のリアルを描く『何者』。登場人物たちの葛藤は、他者比較の危うさや自分の言葉で語ることの重要性を浮き彫りにします。

「自分は何者か?」この根源的な問いと向き合うきっかけをくれる、現代を生きる私たち自身の物語です。

最後にポイントを箇条書きでまとめます。

- 登場人物は就活を通じて本音と建前に揺れる

- 物語は5人の大学生の共同生活を軸に展開

- SNSや裏アカが登場人物の本音を映し出す

- 拓人は他者の観察に逃げて自分を語れない

- 瑞月の投稿は理想と現実のギャップを象徴

- 理香は意識の高さと劣等感の板挟みに苦しむ

- 光太郎は自然体で周囲とバランスを取る存在

- 隆良は就活に懐疑的な態度を取りつつ葛藤する

- グループ内での内定の有無が人間関係を変化させる

- 裏アカ発覚が物語の転機となり緊張が高まる

- 拓人は観察者から当事者へと変化していく

- 「直接話さない」選択が対人関係の脆さを描く

- 映画は原作に比べて心理描写が簡略化される

- 視聴者が抱く「怖い」という感情は内面の投影

- 結末では「何者かになりたい」葛藤が浮き彫りになる

それでは最後まで見ていただきありがとうございました。

- 朝井リョウ 関連記事

- ≫ 桐島、部活やめるってよ』のあらすじを解説|登場人物とラストの考察まで