※【PR】この記事には広告を含む場合があります。

この記事でわかること

✓ 物語のあらすじと、複数存在する結末のパターン

✓ イソップ寓話ではなく、ギリシャ神話が原作であるという事実

✓ 秘密の重さやコンプレックスとの向き合い方といった深い教訓

✓ 「秘密は隠し通せない」という意味のことわざとしての使い方

「王様の耳はロバの耳」。誰もが一度は耳にしたことのある、この有名なお話。

しかし、そのあらすじを正確に覚えていますか?そして王様の耳がなぜロバの耳になったのか、その本当の理由をご存知でしょうか。

実は「王様の耳はロバの耳」の物語は、子ども向けの単純な童話ではありません。

秘密の重圧、コンプレックスとの向き合い方、SNS時代にも通じる真実の広まり方など、現代を生きる私たちがハッとするような深い教訓に満ちています。

本記事では、「王様の耳はロバの耳」のあらすじを、様々なバージョンを交えながら徹底解説。

さらに登場人物の役割、心に刺さる3つの教訓、ことわざとしての使い方まで掘り下げ、物語の魅力を余すところなくお届けします。

「王様の耳はロバの耳」のあらすじをわかりやすく

まずは物語のあらすじから解説します。この章では以下の3つのポイントに沿って物語の核心に迫ります。

- 一目でわかる!「王様の耳はロバの耳」の概要

- 物語のあらすじを徹底解説(ネタバレ)

- 主な登場人物とその役割|相関図つき

一目でわかる!「王様の耳はロバの耳」の概要

「王様の耳はロバの耳」とは、王様が抱える秘密と、その露見、そして自己受容をテーマにした物語です。

このお話の起源は古代ギリシャ神話のミダス王のエピソードにあり、一般的に知られるイソップ寓話のひとつとしてではありません。

物語がもつ「秘密の重圧」や「コンプレックスとの向き合い方」といったテーマは普遍的です。そのため時代や文化に合わせて、形を変えながら世界中で語り継がれてきました。

結果として、子ども向けの童話から劇団四季のミュージカルまで、様々な作品が存在します。

超かんたんあらすじ

物語の中心は、自身のロバの耳を大きな帽子で隠している王様です。その秘密を知っているのは、髪を切る床屋だけでした。

しかし秘密を抱える重圧に耐えられなくなった床屋は、森の地面に掘った穴へ向かって「王様の耳はロバの耳!」と叫んでしまいます。

すると不思議なことに、その場所から生えた葦が風に揺れるたびに秘密をささやくようになり、噂は国中に広まってしまうのです。

最終的に王様は、隠すことをやめてありのままの姿を民衆に見せます。この行動によって王様は心の解放を得て、民衆もまた王様を受け入れるという結末を迎えるバージョンが多く見られます。

物語のあらすじを徹底解説(ネタバレ)

「王様の耳はロバの耳」の物語は、主に次の3つのパートで構成されています。

- 「王様の秘密」

- 「秘密の露見」

- 「最終的な結末」

この基本的な流れは多くのバージョンで共通しています。しかし耳の起源や結末の迎え方には、様々なバリエーションが存在するのです。

ここでは代表的なパターンを交えながら、物語の全容を詳しく見ていきましょう。

耳の起源のバリエーション

物語の始まりは、ある国の王様が「ロバの耳」を持っているという大きな秘密を抱える場面からです。なぜ王様の耳がそうなってしまったのか、その理由は物語によって異なります。

ギリシャ神話が元になったお話では、神々の音楽対決の判定に王様が異議を唱えます。これがアポロン神の怒りを買い、罰として耳を変えられてしまったとされています。

一方、一般的な童話では、生まれつきであったり、傲慢にならないようにと妖精から与えられた魔法の耳であったりと、神からの罰ではない設定も見られます。

秘密を抱える床屋の苦悩

王様は大きな帽子や頭巾で耳を隠していましたが、その秘密を知る唯一の人物がいました。それは王様の髪を切る床屋さんです。

王様から「秘密を誰かに話せば命はない」と固く口止めされた床屋は、重大な秘密を抱えることになります。

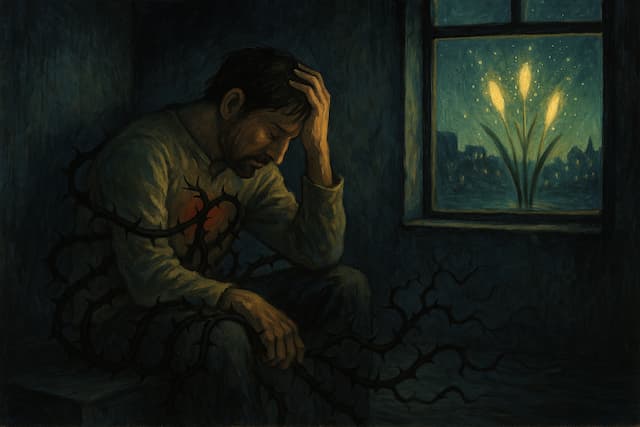

しかし誰にも言えないというプレッシャーは想像以上に重く、床屋は精神的に追い詰められ、病気になってしまうこともありました。

自然の力による秘密の露見

秘密の重さに耐えきれなくなった床屋は、ある行動に出ます。

人に直接話すわけにはいかないため、彼は森へ行き、地面に深い穴を掘りました。そしてその中に向かって「王様の耳はロバの耳だ!」と繰り返し叫んだのです。

こうして心の重荷を下ろした床屋でしたが、物語はここで終わりません。

床屋が叫んだ穴から生えた葦が、風に吹かれるたびに「王様の耳はロバの耳」とささやくようになったのです。

他のバージョンでは、井戸に叫んだ声が国中の井戸に響き渡ることもあります。また葦で作られた笛がひとりでに秘密を奏でるなど、自然そのものが真実を明らかにする媒体として機能するのです。

物語の多様な結末

こうして王様の秘密は国中の知るところとなりました。ここからの結末は、物語が伝えたいメッセージによって大きく分岐します。

ある物語では、激怒した王様が床屋を罰しようとしますが、真実を知られて隠し事から解放されたことで、かえって清々しい気持ちになります。

そして自ら民衆の前に姿を現し、「この大きな耳は、皆の声をよく聞くためにあるのだ」と宣言します。

これにより民衆から前にも増して尊敬されるという、自己受容の物語として締めくくられるのです。

「赦し」がもたらすもうひとつの結末

またギリシャ神話版では、王様が秘密を漏らした床屋を罰せずに許したところ、その寛大な心に感銘を受けたアポロン神が、王様の耳を元に戻してくれたという結末もあります。

これは「赦し」がテーマとなる結末です。

以上のように結末の多様性が、この物語が長く愛される一因となっているのかもしれません。

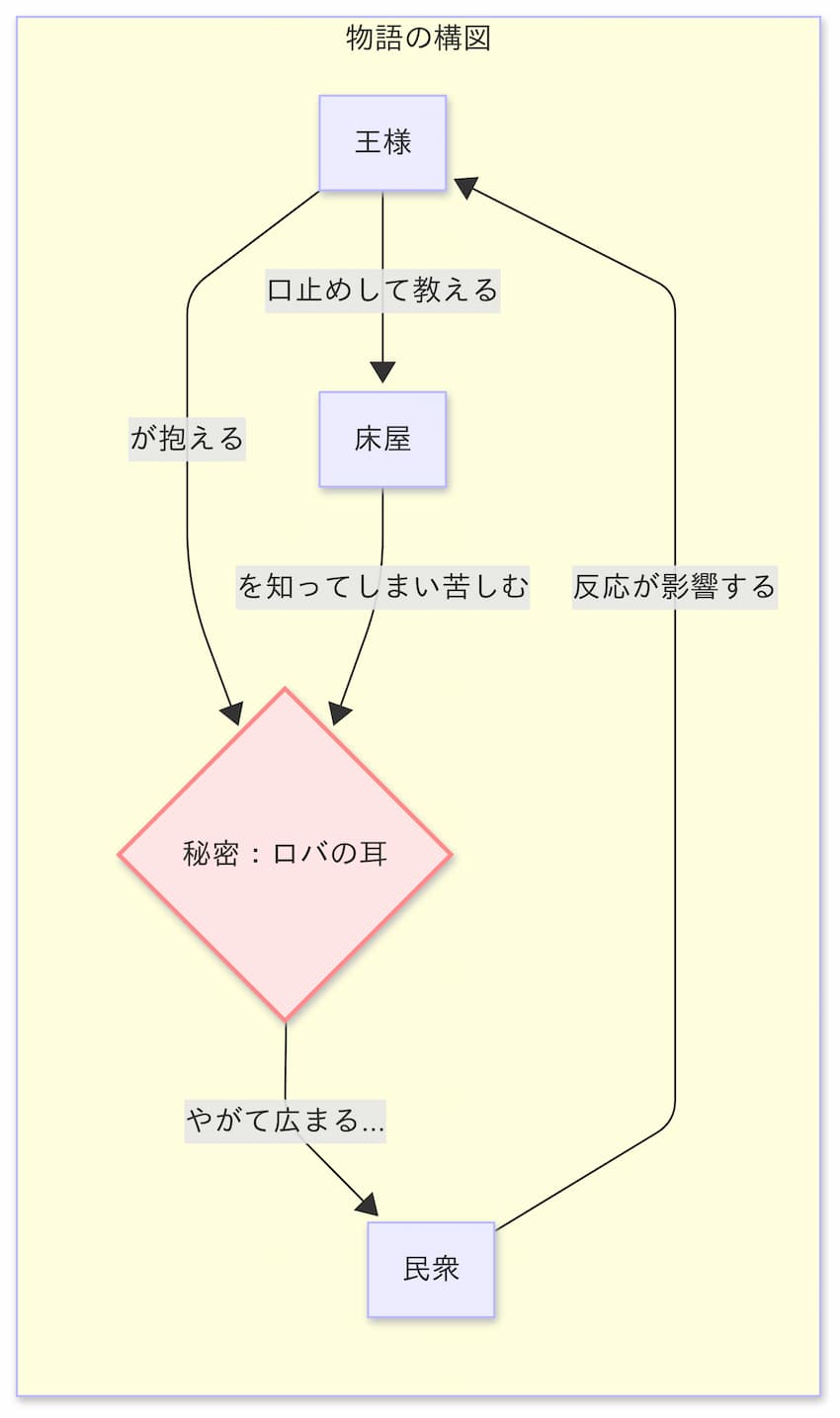

主な登場人物とその役割|相関図つき

「王様の耳はロバの耳」に登場するのは、主に「王様」「床屋」、そして「民衆」です。

それぞれの立場や行動が物語のテーマを深く掘り下げています。ここでは各登場人物が、どのような役割を持っているのかを解説します。

王様|コンプレックスを抱える権力者

まず物語の主人公である王様は、権力を持ちながらも「ロバの耳」という大きなコンプレックスを抱える人物です。

王様はこの弱点が明らかになることで、自身の権威が失われることを恐れ、真実を隠そうとします。

物語によっては、秘密を知った者を処刑する冷酷な暴君として描かれることもあります。その一方で、ただ自分の耳を恥じているだけの内気な人物として登場するケースも見られます。

いずれにしても隠された弱点に悩む、普遍的な人間の姿を象徴している存在です。

床屋|秘密の重圧に苦しむ一般市民

次に床屋は、王様の秘密を偶然知ってしまう一般市民の代表です。彼には王様を陥れようとする悪意はなく、むしろ王様との約束を守ろうとします。

しかし秘密を胸に秘め続ける精神的な重圧に耐えきれず、最終的に誰にも聞かれないであろう場所でそれを吐き出してしまいます。

このように、彼は物語を大きく動かすきっかけを作る、触媒のような役割を担っているのです。

民衆|社会の成熟度を映す鏡

そして民衆は、物語がどのような結末を迎えるかを決定づける重要な役割を持っています。

床屋の告白によって王様の秘密が広まったとき、民衆の反応が物語のメッセージを定義します。

もし彼らが王様を嘲笑すれば、この物語は「噂の恐ろしさ」を語る教訓話になるでしょう。

一方で、ありのままの王様を受け入れた場合、物語は「自己受容と多様性」という、より温かいメッセージを伝えることになります。

これらの主要な三者の関係性は、「王様の秘密」が「床屋」を介して「民衆」へと伝わり、その「民衆の反応」が王様の運命を決めるという構図で成り立っています。

あらすじから学ぶ「王様の耳はロバの耳」の世界

物語のあらすじと登場人物を理解したところで、ここからはさらに一歩踏み込んで、このお話の世界を深く探求していきましょう。

具体的には、以下の3つのテーマについて掘り下げていきます。

- 「王様の耳はロバの耳」が伝える3つの深い教訓

- ことわざとしての「王様の耳はロバの耳」

- よくある質問(FAQ)

「王様の耳はロバの耳」が伝える3つの深い教訓

教訓① 秘密の重さと「口は災いの元」

この物語がまず描き出すのは、秘密を保持するために支払われる「心理的コスト」の大きさです。

床屋が病に倒れるほどの苦悩は、秘密が単なる情報ではなく、持ち主の精神を蝕む毒であることを物語っています。

秘密を守るという行為は、実は何もしないでいることではなく、精神を常にすり減らし続ける過酷な重労働なのです。

「口は災いの元」の本当の意味

そして本作は「口は災いの元」ということわざに、極めて深い再解釈を迫ります。

物語を注意深く読み解くと、真の災いは床屋の発言ではなく、王様が「真実を隠蔽する」という不自然な秩序を作り出したこと自体にあるとわかります。

抑圧された真実は、あたかも自然の法則のように必ず均衡を取り戻そうとします。

床屋の告白や葦のささやきは、その歪みを是正しようとする世界の無意識の力の発露とも言えるでしょう。

これは一度世に出た情報は、個人の管理下を離れて拡散し続ける現代社会への、痛烈な寓話ともなっています。

教訓② コンプレックスとの向き合い方

物語の核をなす「ロバの耳」は、私たちが抱えるあらゆるコンプレックス―身体的特徴、過去の過ち、能力の欠如―の普遍的な象徴です。

王様が耳を隠し続ける行為は、私たちが欠点そのものよりも、「欠点を持つ自分」という自己認識によって、いかに自らを孤独な牢獄に閉じ込めてしまうかを示しています。

自己開示がもたらす「真の解放」

この物語の転換点は、王様による勇気ある「自己開示」です。

王様が自ら帽子を取る行為は、単に秘密を明かす以上の意味を持ちます。それは他者の評価に委ねていた自己の物語の主導権を、自らの手に取り戻す革命的な瞬間なのです。

この脆弱性の開示を通じて、彼は恐怖から解放されるだけでなく、民衆との間に偽りのない本物の関係性を築き上げます。

完璧な自己を演出しがちな現代において、不完全さを受け入れることこそが、真の解放につながるという力強いメッセージを投げかけているのです。

教訓③ 「赦し」と「受容」の物語

この物語は個人の内面の変革が、いかにして共同体全体の成熟につながるかを描き出します。

王が床屋を罰しない「赦し」の態度は、権力者が自らの過ち(=過剰な隠蔽)を認め、社会の緊張を緩和させる統治者の徳を示します。これは、リーダーシップにおける寛容さの重要性を教えてくれます。

欠点を美徳に変える「受容」の力

そして物語のクライマックスを飾るのが、民衆による「受容」です。彼らが王のありのままの姿を受け入れたことで、この共同体は多様性を尊重する、より強くしなやかな社会へと生まれ変わります。

王が「この大きな耳は、民の声をよく聞くためだ」と宣言する場面は圧巻です。この一言は、恥と恐怖の象徴へと意味を完全に反転させます。

欠点が消えるのではなく、その「意味」を創造的に再解釈すること(リフレーミング)で、世界そのものを変容させるのです。

この物語は不完全さの中にこそ豊かさを見出すという、時代を超えた叡智を私たちに伝えています。

ことわざとしての「王様の耳はロバの耳」

ことわざとしての意味

ことわざとしての「王様の耳はロバの耳」は、「一度知られた秘密は、人の意図や努力を超えて、いずれ必ず白日の下にさらされる」という真実の不可避性を説く言葉です。

このことわざの最もユニークな点は、秘密を最終的に暴露したのが人間ではなく、葦や風、水といった「自然そのもの」であるという物語の構造にあります。

このため単に、「噂は広まりやすい」という人間社会の教訓に留まりません。

むしろ真実を隠蔽しようとする行為は、より大きな世界の摂理に反する試みであり、いずれ自然な形で是正されるという、壮大な世界観を示唆しています。

人の力では制御不能な形で真実が広まるという、ある種の運命論的なニュアンスを含んだ言葉なのです。

使い方と例文

このことわざは、秘密漏洩の危険性を警告するだけでなく、その現象が起きてしまった後の状況を説明する際にも、深い示唆を込めて使うことができます。

文脈① 情報の制御不可能性を警告する

「この内部情報は厳重に管理してください。一度外部に出れば『王様の耳はロバの耳』で、誰が漏らしたかにかかわらず、拡散は誰にも止められなくなります。」

文脈② 隠蔽が失敗した状況を説明する

「あの不祥事、会社は隠蔽しようとしたのに結局明るみに出たね。」「当然の結果だよ。『王様の耳はロバの耳』さ。不都合な真実ほど、思わぬところから囁かれ始めるものだからね。」

文脈③ 秘密を吐き出したいという強い欲求を表す

「彼は誰にも言えない悩みを抱え、まさに『王様の耳はロバの耳』の床屋のような心境だったのだろう。専門家に相談してようやく楽になったそうだ。」

類義語・似た意味のことわざ

秘密の拡散に関する類似のことわざは複数ありますが、比較すると「王様の耳はロバの耳」の持つ独自性が際立ちます。

人の口に戸は立てられぬ

ゴシップの力を説くこのことわざは、暴露の主体を「人」に置いています。

これに対し、「王様の耳はロバの耳」は、葦や風といった「人ならざるもの」が真実を広めるという、よりファンタジックで根源的なニュアンスを持っています。

壁に耳あり障子に目あり

これは常に誰かが聞いているかもしれないという「用心」を促す、現実的で予防的な教訓です。

一方で「王様の耳はロバの耳」は、用心してもしなくてもいずれ露見するという、現象そのものの不可避性を物語的に表現しています。

悪事千里を走る

「悪事」という、ネガティブな情報に特化している点が大きな違いです。善悪を問わないあらゆる「秘密」を対象とする「王様の耳はロバの耳」の方が、より適用範囲の広いことわざといえるでしょう。

よくある質問(FAQ)

Q1. この物語の原作は何ですか?イソップ寓話?

「王様の耳はロバの耳」の直接的な原作は、イソップ寓話ではなく古代ギリシャ神話です。

具体的には、紀元前に実在したとされるフリギア王国のミダス王にまつわるエピソードが元になっています。「触れたものすべてを黄金に変える力」の神話でも知られる王様です。

物語がもつ道徳的な教訓がわかりやすいことから、後世になってイソップ寓話集のような本に収録されるようになりました。

これが、原作者がイソップであるという認識が広まった理由と考えられています。

Q2. この物語を英語で言うとどうなりますか?

「王様の耳はロバの耳」には、実は英語圏で広く定着したひとつのタイトルがありません。

神話の登場人物であるミダス王 (King Midas) の名前を使い、「the story of King Midas’s ears」(ミダス王の耳の物語)のように言及されるのが多いです。

また子ども向けの絵本などでは、内容をわかりやすく示すために「The King with Donkey Ears」といった、様々な説明的なタイトルが付けられています。

Q3. 子ども向けの絵本はありますか? 選ぶときのポイントは?

はい、国内外の多くの出版社から様々な絵本が出版されています。お子様のために絵本を選ぶ際には、以下のポイントを参考にすることをおすすめします。

対象年齢

まず、お子様の発達段階に合った言葉遣いや文章量の本を選びましょう。

結末の違い

物語の結末には複数のパターンがあります。

耳が受け入れられる「自己受容」の結末か、耳が消える「教訓の習得」の結末かなど、どのメッセージを伝えたいかで選ぶのが良いでしょう。

イラストの雰囲気

お子様の好みに合った、親しみやすい画風の絵本を選ぶことも大切です。

Q4. 王様の耳は、最後どうなったのですか?

「王様の耳はロバの耳」には単一の決まった結末はなく、どのバージョンを読むかによって王様の耳の運命は異なります。

主な結末のパターンは以下の3つです。

治癒される

王様が床屋を赦した寛大さなどが神に認められ、褒美として耳を元に戻してもらう結末です。

残るが受容される

王様は耳を隠すのをやめ、ありのままの姿で生きることを決意します。民衆もそれを受け入れ、王様は心の平穏を得ます。

消え去る

耳が王様の人格を試すための魔法的な試練だった、という設定の物語でみられる結末です。王様が勇気や謙虚さを証明した瞬間に、耳は役目を終えて消え去ります。

Q5. 子どもにこのお話を伝えるときのポイントは?

物語の教訓をより深くお子様に伝えるには、いくつかのポイントがあります。

ひとつ目は登場人物の感情に焦点を当てることです。

「王様は耳を隠していて、どんな気持ちだったかな?」といった問いかけを通じて、共感を促します。

ふたつ目は王様の最後の行動を、「勇気ある行動」として捉える点です。

自分の弱点を人に見せることはとても勇気がいると伝え、王様の強さを強調しましょう。

そして最後に、物語をきっかけに対話を促すことも有効です。

例えば「もし君が床屋さんだったらどうした?」といった質問を投げかけることで、お子様自身が物語のテーマについて考える機会を作ることができます。

「王様の耳はロバの耳」のあらすじと要点の総まとめ

「王様の耳はロバの耳」が本当に伝えているのは、単なる秘密の露見ではありません。

それはひとりの人間の弱さが、「赦し」と「受容」によって力へと変わり、不完全な自分とどう向き合っていくべきかを教える、時代を超えた物語なのです。

それでは最後にポイントを箇条書きでまとめます。

- 物語のテーマは秘密、露見、そして自己受容である

- 原作はイソップ寓話ではなく古代ギリシャ神話のミダス王の物語

- 王のロバの耳という秘密を知るのは、髪を切る床屋だけであった

- 床屋は秘密の重圧に耐えかね、地面に掘った穴に秘密を叫ぶ

- 葦や井戸水など、自然の力が媒体となり秘密は国中に広まる

- 結末は、耳が治癒される、民衆に受容されるなど多様に存在する

- 王はコンプレックスに悩む権力者の象徴として描かれる

- 床屋は、秘密の心理的コストに苦しむ一般市民を代表する

- 民衆の反応が、共同体の成熟度を測るリトマス試験紙となる

- 物語は、コンプレックスを隠すのではなく自己開示する勇気を問う

- 欠点を「民の声を聞くため」と意味転換(リフレーミング)する点が核心

- 権力者による「赦し」と共同体による「受容」の重要性を示唆する

- ことわざとしての意味は「秘密は決して隠し通せない」ということ

- 暴露の主体が人間ではなく自然である点が、類義のことわざと異なる

- 英語では決まったタイトルがなく「ミダス王の耳の物語」などと呼ばれる

最後までご覧いただきありがとうございました。コンテンツライターのヨミトがお届けしました。(プロフィールはこちら)