※【PR】この記事には広告を含む場合があります。

この記事でわかること

✓ 物語の始まりから皮肉な結末までの詳しいあらすじ

✓ 「同調圧力」の危険性など、物語に隠された本当の意味や社会的な教訓

✓ 劇団四季ミュージカル版の特徴や、原作との違い、独自の魅力

✓ 作者アンデルセンや物語の元ネタ、言葉の使われ方といった豆知識

「王様ははだかだ!」 誰もが知るこの一言が、物語のすべてをひっくり返す『はだかの王様』。

しかしそのあらすじの先に待つ皮肉な結末や、物語に隠された「同調圧力」という深い教訓まで、あなたは本当に知っていますか?

本記事では、物語の始まりから結末までの詳細なあらすじはもちろん、登場人物たちがなぜ嘘をつき続けたのか、その心理を徹底解剖。

さらに劇団四季版ならではの魅力や、作者アンデルセンの生涯が作品に与えた影響まで、物語を何倍も面白くする知識を凝縮しました。

ただの童話では終わらない、大人の心にこそ突き刺さる真実がここにあります。

『はだかの王様』あらすじを起承転結で徹底解説

この記事の前半では、物語の全体像を掴むために、以下の3つのポイントに沿ってあらすじや登場人物を解説していきます。

- すぐにわかる『はだかの王様』簡単あらすじ

- 主な登場人物・相関図と物語の特徴

- 【起承転結】で結末までスッキリ!詳しいあらすじ

すぐにわかる『はだかの王様』簡単あらすじ

『はだかの王様』は、見栄や同調圧力によって、人々が真実を口にできなくなる様子を描いた物語です。

物語のきっかけは、ふたりの詐欺師が王様に持ちかけた「愚かな者には見えない、不思議な服」の存在でした。

新しい服が何よりも好きな王様は、この話を信じて服を作るよう命じます。しかしこの服は実際には存在しません。

王様の家来たちは、自分が愚か者だと思われることを恐れます。そして本当は何も見えていないのに、「素晴らしい服でございます」と嘘の報告を重ねていくのです。

王様自身も、見えないとは言えずに服を褒め称えます。そして王様は、裸のままお披露目のパレードに参加してしまいます。

嘘が頂点に達する、運命のパレード

沿道の人々もまわりに合わせて歓声を上げる中、ひとりの純粋な子どもが「王様ははだかだよ!」と真実を叫びました。この一言で、人々がつくりあげていた嘘が崩れ去ります。

以上のように、まわりの目を気にした結果、国全体が恥をかくことになるという、教訓に満ちたお話です。

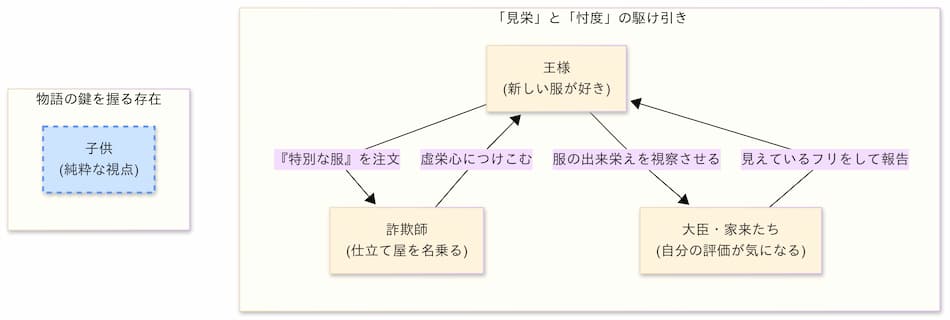

主な登場人物・相関図と物語の特徴

『はだかの王様』の登場人物は、類型的ながらも人間の普遍的な弱さを体現する象徴として機能します。彼らの行動原理を深く分析することが、物語の核心を理解する鍵となります。

虚栄心の象徴「王様」

物語の中心にいるのが「王様」です。

王様の服への執着は単なる虚栄心に留まりません。それは彼の内面に渦巻く深刻な自己不信と、脆弱な自己肯定感の裏返しと解釈できます。

王様のアイデンティティは内的な資質ではなく、豪華な衣装という外的な象徴に依存しています。そのため詐欺師の提案に対し、て極めて脆弱になるのです。

物語の仕掛け人「詐欺師」

物語の触媒として機能するのがふたりの「詐欺師」です。

彼らは社会に存在する虚栄心や恐怖心を利用する「社会工学の達人」といえるでしょう。物理的な布ではなく、「愚か者には見えない」という心理的な状況を構築しました。

これにより、誰もが反論できない完璧な嘘の構造を作り上げたのです。

自己保身の象徴「大臣・家来たち」

そして王様に仕える「大臣・家来たち」は、権力構造内部における忖度と自己保身の力学を体現しています。

正直者でさえも、自分の地位や評判を失うことを恐れて嘘をつきます。

これは個々人の合理的な選択が、集団全体で最悪の結果を招く「イエスマン文化」の危険性を示唆しています。

真実を告げる「子ども」

最後に、この集団的な嘘を打ち破るのがひとりの「子ども」です。

社会のルールや忖度にまだ染まっていない、純粋で絶対的な「外部の視点」として機能します。彼の力は知性ではありません。

むしろ、真実を口にするリスクをまだ学習していない点にあるのです。

物語の構図と特徴

本物語の相関を単純にいえば、詐欺師が作り出した状況に王様が乗り、家来たちが忖度でそれを補強する中、子どもの純粋さがそのすべてを崩壊させるという構図です。

登場人物の相互作用を通して、価値が実体から離れて言葉だけで構築される社会の空虚さを描き出しています。この点が本物語の大きな特徴といえるでしょう。

【起承転結】で結末までスッキリ! 詳しいあらすじ

『はだかの王様』の物語は、日本の「起承転結」という構成に当てはめて読むと、話の流れをより深く理解できます。ここでは各段階に沿って、結末までの詳しいあらすじを紹介いたします。

起:物語の設定と始まり

むかしある国に、新しい服が何よりも好きな王様がいました。

彼は政治よりも衣装に関心があり、国のお金をほとんど服につぎ込んでいたのです。

そんな王様の城下に、ある日ふたりの詐欺師がやってきます。彼らは「自分の地位にふさわしくない者や、愚かな者には見えない」という不思議な布を織れると吹聴しました。

これを聞いた王様は、家来たちの能力を試せる格好の道具だと考え、大金を払って服を注文します。

承:嘘の広がりと連鎖

詐欺師たちは空っぽの機織り機を前に、熱心に仕事をするふりを始めました。

進捗が気になった王様は、まず正直者で知られる年老いた大臣を視察に遣わします。

大臣は何も見えずに狼狽しますが、自分が愚かだと思われることを恐れました。そして王様には、「世にも見事な布地です」と嘘の報告をしたのです。

この最初の嘘が連鎖し、次に訪れた役人、そして王様自身も、見えないとは言えずに布を絶賛する状況に陥っていきます。

転:パレードと真実の一言

そしてついに、新しい衣装をお披露目するパレードの日がやってきました。

王様は裸のまま、見えない衣装をまとっているかのように大通りを行進します。

沿道に集まった国民も、自分が愚か者だと思われたくない一心で、誰もが見えているふりをして「素晴らしいお衣装だ」と歓声を上げました。

その集団的な欺瞞が頂点に達した瞬間、群衆の中からひとりの小さな子どもが「だけど、王様はなんにも着てないよ!」と叫ぶのです。

結:皮肉な結末と偽りの威厳

子どもの無邪気な一言は、人々の呪いを解くかのように瞬く間に広がりました。やがて群衆は皆「王様ははだかだ!」と叫び始めます。

王様は真実を悟り、内心で震え上がりました。しかし「一度始めたパレードは止められない」と決意します。そしてこれまで以上に威厳のある態度で胸を張り、行進を続けました。

侍従たちも、存在しない衣装の裾をこれまで以上に恭しく持ち上げるふりをしながら、王様の後を歩き続けるのでした。

『はだかの王様』あらすじから学ぶ教訓と豆知識

物語のあらすじをご理解いただいたところで、この記事の後半では、作品をさらに深く楽しむための知識を掘り下げていきます。

具体的には、以下の4つのテーマについて解説します。

- 物語の深掘り|本当の意味と教訓

- 【劇団四季版】ミュージカル『はだかの王様』の魅力

- 作者アンデルセンと作品にまつわる豆知識

- 『はだかの王様』に関するQ&A

物語の深掘り|本当の意味と教訓

『はだかの王様』は単なる子ども向けの童話ではありません。物語の奥には、現代社会にも通じる人間の心理や社会の本質を突いた、3つの重要な教訓が隠されています。

ソーシャルメディアが集団心理を形成しやすくなった現代において、そのメッセージはかつてないほど重要性を増しているといえるでしょう。

① 虚栄心や見栄がもたらす愚かさ

本物語は虚栄心から生まれる、「他者から劣っていると判断されたくない」という恐怖が、いかに人の判断を狂わせるかを教えています。

王様や家来たちは、自分の目で見た「服がない」という明白な事実さえも否定してしまいました。これは心理学でいう「認知的不協和」の一例です。

「私は賢く、自分の地位にふさわしい」という自己認識と、「私には服が見えない」という現実が衝突しました。

そのとき人々は、自己認識を守るために現実の方を捻じ曲げ、「素晴らしい服が見える」と自己欺瞞に陥ってしまったのです。

これは価値が実体から離れ、評判だけで物事が判断される危うさを示唆しています。見栄やプライドが、客観的な事実さえも見えなくさせる危険性をはらんでいるのです。

②「みんなと同じ」を求める同調圧力の危険性

もうひとつの大きな教訓は、集団の中で「まわりに合わせなければ」という同調圧力がもたらす危険性です。

物語の中で王様も大臣も国民も、本当は王様が裸だと気づいています。しかし「自分以外の全員には服が見えているに違いない」、と誤って思い込んでいるのです。

当現象は社会心理学で「多元的無知」と呼ばれます。

これは誰もが内心では同じことを思っているのに、他人は違うだろうと推測してしまう状態のことです。そして多数派(だと思っている意見)に合わせてしまうのです。

誰もが内心おかしいと思っているのに指摘できない企業の会議なども、この心理が働いている例といえるでしょう。個人の小さな自己保身が、集団全体を非合理的な行動へと導いてしまうのです。

③ 物語を象徴する名言「王様ははだかだ!」

子どもが叫んだ「王様ははだかだ!」という言葉は、物語のすべてを転換させる力を持つ、象徴的な一言です。

この言葉の力は、それが単なる事実を指摘したからだけではありません。むしろ「自分以外の誰もが信じている」という、集団全体の思い込みを破壊した点に、その本質があります。

それまで各々が内心に秘めていた「私的な認識」が、この一言をきっかけに「みんなが知っている公の事実(共有知識)」へと変わりました。

嘘を維持するための前提が崩れたことで、人々は真実を口にする恐怖から解放されたのです。

以上のように、真実とは誰かが勇気をもって声に出して初めて、社会を動かす力を持つものです。そうした重要なメッセージが、この名言には込められています。

【劇団四季版】ミュージカル『はだかの王様』の魅力

アンデルセンの寓話は、日本では劇団四季によるファミリーミュージカルとしても新たな命を吹き込まれました。

1964年の初演以来、長年にわたり愛されるこの作品には、原作とは一味違う独自の魅力があります。

原作との違いは? 家族で楽しめる物語

劇団四季版の最大の特徴は、原作の風刺的な骨格は残しつつ、家族で楽しめる温かい物語へと大胆に脚色されている点です。

これは個性豊かなオリジナルキャラクターや、物語の核となるロマンスが加えられているためです。

例えば、王様にはサテンという娘がおり、彼女と正直な青年デニムの恋模様が描かれます。

詐欺師コンビにも「スリップ」「スリッパ」といったユーモラスな名前が与えられ、キャラクターがより魅力的になりました。

また「アップリケ」と「ホック」という、進行役が観客に語りかけることで、子どもたちも物語に参加しやすくなっています。

こうした変更により、単なる風刺劇ではなく、愛と勇気のドラマとして楽しめる作品になっているのです。

心に響く名曲たち|代表的な歌を紹介

物語を彩る素晴らしい音楽も、劇団四季版の大きな魅力のひとつでしょう。

代表的な楽曲には、観客を物語の世界へ誘う参加型の「幕をあける歌」などがあります。

詐欺師たちが、存在しない布を織る様子をコミカルに描く「チンカラトンハタリンコン」も有名です。

「幕をあける歌」は、上演中に何度も歌われ、観客が手拍子で参加できるため、会場が特に一体となって楽しめます。

そしてクライマックスでは、ひとりの子どもの叫びに続いて、観客も「王様ははだかだ!」と声を合わせます。

これにより物語のもっとも重要な瞬間に参加し、真実を告げることの解放感を劇場全体で体験できるのです。

観劇した方の感想まとめ

実際に観劇した方からは、子どもから大人まで世代を問わず楽しめたという声が数多く寄せられています。

その理由として、俳優たちの明瞭で聞き取りやすいセリフ術を評価する声が多く、物語がストレートに伝わってくると好評です。

また「子ども向けかと思ったら、むしろ大人が深く考えさせられた」という意見も目立ちます。

社会でつい、まわりに合わせてしまう自分自身の姿を、舞台上の人物に重ねる方もいます。そして真実を語る勇気について改めて感じ入る方が多いようです。

否定的な感想としては、音楽が生演奏ではない点を少し残念に思う声も一部で見受けられました。

公演情報・チケットの入手方法

『はだかの王様』は、劇団四季の重要なレパートリーとして、全国公演や特別な企画の形で上演されています。

小学生を劇場に招待する「こころの劇場」プロジェクトの演目として、上演される機会が特に多いです。

残念ながら、劇団四季のミュージカル『はだかの王様』は、2025年10月現在、上演の予定は発表されていません。もちろん、今後新たに上演される可能性はあります。

鑑賞を希望される方は公式サイトをこまめに確認することをおすすめします。

チケットは上演が決定した場合、劇団四季の公式インターネット予約や、チケットぴあ等のプレイガイドで購入可能になります。

作者アンデルセンと作品にまつわる豆知識

『はだかの王様』という物語をより深く味わうために、作者の人物像や作品が生まれた背景といった、いくつかの豆知識を紹介します。

作者はハンス・クリスチャン・アンデルセン

本物語の作者は、デンマークを代表する童話作家ハンス・クリスチャン・アンデルセン(1805-1875)です。

彼の作品の多くには、自身の苦難に満ちた生涯が色濃く反映されていると言われています。

アンデルセンは貧しい靴職人の家に生まれ、社会的な承認を渇望しながら作家としての地位を築きました。

『人魚姫』や『みにくいアヒルの子』といった作品は特に有名です。

『はだかの王様』で描かれる「自分の地位にふさわしくないと思われることへの恐怖」。

これは常に自らの出自に劣等感を抱き、偽物として暴かれることを恐れていたアンデルセン自身の不安の表れだったのかもしれません。

英語のタイトルは何?

日本で広く知られる『はだかの王様』という題名は、実は原作の直訳ではありません。

原題や英語のタイトルは物語の「原因」である服に焦点を当てています。しかし日本の題名は、「結果」である王様の滑稽な状態を強調しているのです。

デンマーク語の原題は『Kejserens nye Klæder』で、これを直訳すると「皇帝の新しい着物」となります。標準的な英語タイトルである『The Emperor’s New Clothes』もこれに忠実です。

日本の題名は物語の結末をより直接的に表現しています。これが読者に強い印象を与え、広く親しまれる一因になったと考えられます。

物語の元ネタはスペインの説話

アンデルセンの作品は創作童話が多いことで知られますが、『はだかの王様』には明確な元ネタが存在します。

その源流は、14世紀にスペインの王族フアン・マヌエルが著した寓話集『ルカノール伯爵』に収録されている一話です。

しかしアンデルセンは巧みな脚色を加えることで、物語を普遍的な傑作へと昇華させました。

例えば、元の話では服が見えない条件は「父親の実の子ではない者」でした。これを「地位にふさわしくない愚か者」に変更したのです。

これによりテーマが特定の血統問題から、誰もが抱く可能性のある内面的な不安へと広がりました。このような巧みな改変にこそ、アンデルセンの作家としての非凡な才能が見て取れます。

『はだかの王様』に関するQ&A

最後に、物語を読んだ後で多くの人が疑問に思う点について、Q&A形式でお答えします。

Q1.「はだかの王様」は何のたとえ(類語)で使われる?

「はだかの王様」という言葉は、童話の枠を超え、「周囲の意見に耳を貸さず、自分自身の本当の実力や状況が見えていない権力者」を揶揄する比喩として広く使われています。

この言葉には、その人物の権威が見せかけだけであるという批判的なニュアンスが含まれます。

客観的に見れば非常に滑稽で危うい状態にある、という意味合いです。

例えば、「部下の意見を聞かない上司」や「支持者の声しか聞かないリーダー」を指して、「あの人は裸の王様だ」といった形で使用されます。類義語としては「独裁者」などが近いでしょう。

このように、客観的な自己評価ができなくなった人への戒めとして用いられるのが一般的です。

Q2. 最後の王様は結局どうなったの?

物語の結末で、王様は過ちを認めて謝罪したり、パレードを中止したりはしません。むしろ、これまで以上に威厳を装って行進を続けることを選びます。

この皮肉な結末は、権力者が一度犯した過ちを認めることの難しさや、体面を保つことを優先する心理を鋭く描いているのです。

王様は自分が裸である真実を悟りながらも、「一度始めてしまった行事を途中でやめるわけにはいかない」と判断しました。

これは実体が失われた後でさえも、権威の「形式」や「体裁」を維持しようとする権力の慣性を象徴しています。そう解釈することができるでしょう。

物語はその後の王様が、どうなったかについて具体的には語りませんが、王様の権威が致命的な傷を負ったことは間違いないでしょう。

『はだかの王様』あらすじと物語の要点まとめ

子供の一言が暴いたのは、王様の裸だけではありません。見栄や同調圧力によって真実から目をそらしてしまう、私たち自身の心の弱さをこの物語は鋭く描き出しているのです。

それでは最後にポイントを箇条書きでまとめます。

- 原作はアンデルセン作の寓話で、元ネタはスペインの説話

- 主な登場人物は虚栄心の強い王様と賢い詐欺師、忖度する家来たち

- 詐欺師が「愚か者には見えない服」を王様に売り込むことから始まる

- 家来たちは愚か者と思われぬよう、見えもしない服を褒め称える

- 物語は同調圧力によって嘘がまかり通る様子を描いている

- 転機はパレードで子どもが「王様ははだかだ!」と叫んだこと

- この一言が集団の思い込みを壊し、人々は真実を口にし始める

- 結末で王様は過ちを認めず、威厳を装い行進を続ける

- 物語の教訓は虚栄心や同調圧力の危険性を説いている

- 「はだかの王様」は実情が見えていない権力者の比喩で使われる

- 劇団四季版は家族向けに脚色され、オリジナルの登場人物がいる

- 劇団四季版では観客も「王様ははだかだ!」と叫び物語に参加

- 日本語題名は「結果」を、英語題名は「原因」を強調している

- 作者アンデルセン自身の劣等感が作品に反映されているとされる

- 王様が最後まで威厳を保つ結末は、権力の慣性を象徴している

最後までご覧いただきありがとうございました。コンテンツライターのヨミトがお届けしました。(プロフィールはこちら)