※【PR】この記事には広告を含む場合があります。

この記事でわかること

✓ ネタバレあり・なし双方で解説された、物語のあらすじの全容

✓ 納棺師という仕事の尊厳や、死への偏見といった作品が描く深いテーマ

✓ アカデミー賞受賞の背景や海外での評価など、作品の歴史的な価値

✓ 視聴方法や原作との関係性といった、映画をより深く楽しむための知識

2008年に公開され、米アカデミー賞外国語映画賞の栄誉に輝いた日本映画の金字塔『おくりびと』。

なぜこの作品は、公開から10年以上経った今もなお、多くの人の心を捉え、語り継がれているのでしょうか。

ここでは、「おくりびと」の気になるあらすじを、これから観る方向けの「ネタバレなし」と、物語の結末まで知りたい方向けの「ネタバレあり」の両方で徹底解説します。

さらに登場人物たちの深い人間関係や、作中に描かれる死への偏見、世界が涙した理由、そして今すぐ観られる視聴方法まで、あらゆる情報をひとつの記事にまとめました。

この記事を読めば、『おくりびと』という感動の物語を、より深く、多角的に味わうことができるはずです。

映画『おくりびと』のあらすじと作品の基本情報

🏆第32回日本アカデミー賞最優秀作品🏆

— J:COM (@jcom_info) October 1, 2024

🎞️映画『おくりびと』

📍主演 #本木雅弘

悲しくも美しい生と死の物語

遺体を棺に納める納棺師となった若者が、仕事を通して成長していく姿と周囲の人間模様を描いた作品💫

📅10/1(火)~見放題配信

✅J:COM STREAM

📎https://t.co/fUpOec5u6Y#JCOM pic.twitter.com/hY0h7yum0M

まずは本作を理解する上で基本となる、以下の4つの項目について解説します。

- 映画『おくりびと』の作品概要

- 主要な登場人物とキャスト・相関図

- これから観る人向けのあらすなじ【ネタバレなし】

- 詳細なあらすじ(起承転結)【ネタバレ注意】

映画『おくりびと』の作品概要

映画『おくりびと』は、2008年9月13日に公開された、日本映画史に残る金字塔を打ち立てた感動のヒューマンドラマです。

主演の本木雅弘さんが原案となった書籍に感銘を受け、自ら映画化を発案したという熱意のこもった作品でもあります。

監督は『壬生義士伝』などで知られる滝田洋二郎、脚本は放送作家の小山薫堂が担当しました。音楽は世界的な作曲家である久石譲という一流のスタッフが集結しています。

物語は、チェロ奏者の夢を絶たれた主人公が、偶然「納棺師」という仕事に出会いました。そして人の死と向き合うなかで、自らの生き方を見出していく姿を丁寧に描いています。

国内外で数々の賞を受賞

本作品は国内外で絶賛され、第32回日本アカデミー賞では最優秀作品賞を含む10部門で最優秀賞を受賞し、その年の授賞式を席巻しました。

さらに第81回米国アカデミー賞では、外国語映画賞を受賞するという歴史的な快挙も成し遂げています。

死という重いテーマを扱いながらも、山形の美しい自然を背景に、ユーモアと温かい人間愛を織り交ぜた本作。

この映画は、観る人自身の生き方や大切な人との絆を静かに見つめ直すきっかけを与えてくれるでしょう。

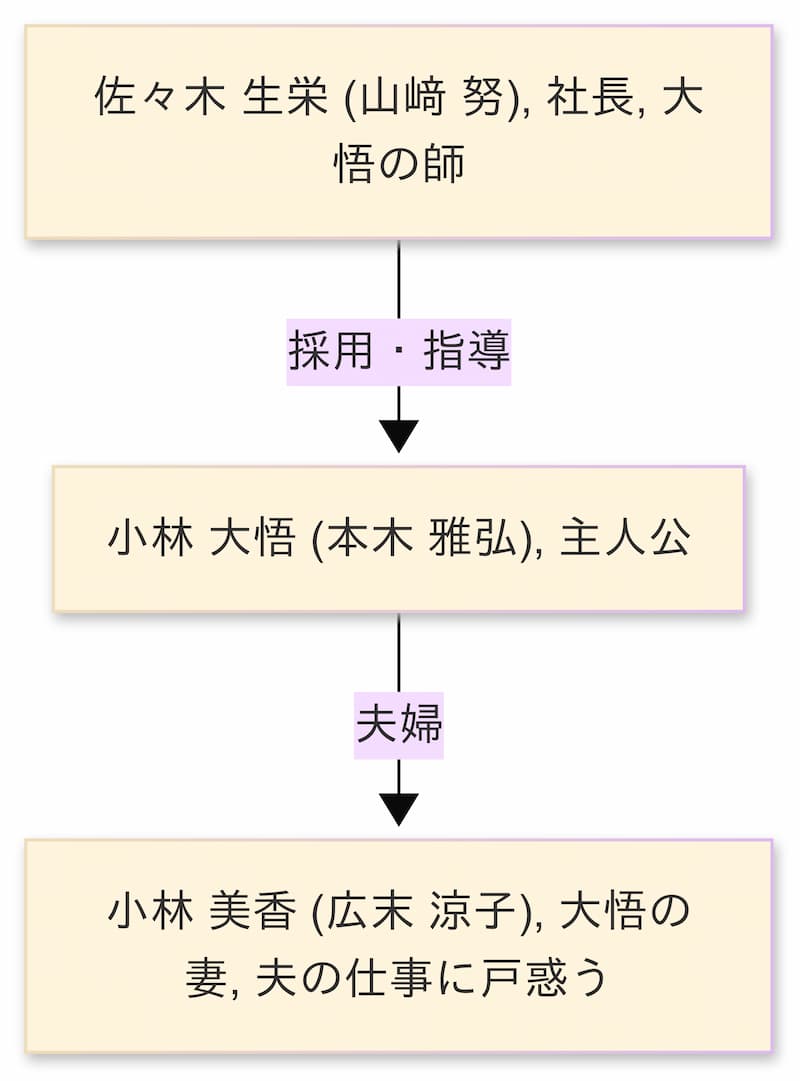

主要な登場人物とキャスト・相関図

『おくりびと』の深い感動は、実力派キャストが演じる人間味あふれる登場人物たちの心の動きによって生まれます。主人公を取り巻く人々の関係性が、物語の重要な軸となっています。

物語を彩る主要な登場人物たち

小林 大悟(演 – 本木 雅弘)

本作の主人公です。東京でチェロ奏者として活動していましたが、楽団の解散を機に、妻と共に故郷の山形へ戻ることになりました。

繊細な感性の持ち主で、当初は遺体に触れる仕事に強い抵抗を感じますが、やがてその奥深さに目覚めていきます。

主演の本木雅弘さんが見せる、舞のように美しい納棺の所作は必見といえるでしょう。

小林 美香(演 – 広末 涼子)

大悟を愛し、支える妻です。しかし夫の仕事が納棺師だと知ると「汚らわしい」と拒絶し、彼の前から去ってしまいます。

美香の存在は、当初「死」をタブー視する一般的な社会の視点を代弁しています。

その彼女が夫の仕事とどう向き合っていくのかが、物語のもうひとつの柱となります。

佐々木 生栄(演 – 山﨑 努)

大悟を雇う「NKエージェント」の社長です。

一見すると風変わりですが、「死ぬ気になれなきゃ食うしかない」と豪快に食事をする姿。そこには死を扱うからこそ強く、「生」を意識する、独自の哲学が感じられます。

大悟にとって人生の師となる存在でした。

このように主人公・大悟を中心に、妻・美香との価値観の対立、そして師である佐々木社長との出会いが、彼の人生を大きく動かしていきます。

その他、実力派キャストが集結

さらに事務員の上村百合子(演 – 余 貴美子)や、火葬場職員の平田正吉(演 – 笹野 高史)といった脇役たちも登場します。

各人がそれぞれの視点から生と死を語り、物語に温かい深みを与えています。

これから観る人向けのあらすじ【ネタバレなし】

物語の主人公・小林大悟は、長年の夢を叶え、東京でプロのチェロ奏者として活動していました。

しかし所属していたオーケストラが、突然解散してしまいます。

高額なチェロのローンだけが手元に残り、彼は夢を諦め、妻の美香と共に静かな故郷の山形へ帰ることを決意しました。

勘違いから始まった「納棺師」への道

再出発のため仕事を探していた大悟の目に留まったのは、「旅のお手伝い」と書かれた一件の求人広告です。

年齢不問、高給保証という好条件に惹かれ面接へ向かうと、そこは旅行代理店ではありませんでした。遺体を棺に納める「納棺師」の会社だったのです。

想像を絶する仕事内容に戸惑う大悟。

ですが強引ながらも不思議な魅力を持つ社長・佐々木と、生活のために提示された高給に背中を押されました。そして妻には本当のことを言えないまま働き始めます。

初めて直面する「死」の現実に葛藤し、社会の偏見に苦悩しながらも、大悟は次第に仕事が持つ静かな尊さに気づいていくのでした。

これは予期せぬ形で人生の岐路に立たされたひとりの男が、本当の誇りを見つけていく物語です。

詳細なあらすじ(起承転結)【ネタバレ注意】

※ ここでは物語の結末に触れるため、未視聴の方はご注意ください。

【起】失業と予期せぬ仕事との出会い

東京のオーケストラでチェロ奏者として活動していた小林大悟。しかし楽団が解散し、夢を諦めて妻の美香と故郷の山形へ帰郷します。

そこで見つけた好条件の求人に応募すると、そこは遺体を扱う「納棺師」の会社でした。

社長・佐々木の強引さに流されるまま働き始めた大悟は、初めての現場で腐敗したご遺体を目の当たりにし、その過酷な現実に言葉を失います。

【承】仕事への誇りと、深まる周囲との亀裂

はじめは戸惑うばかりだった大悟ですが、故人へ深い敬意を払い、まるで芸術のように美しい所作で儀式を執り行う佐々木の姿に、次第にこの仕事の尊さに気づいていきます。

しかしその仕事が周囲に知れると、妻の美香からは「汚らわしい」と拒絶され、家を出て行かれてしまいました。

幼馴染からも距離を置かれ、大悟は誇りと孤独の間で苦悩することになります。

【転】試される覚悟と、涙の和解

周囲の無理解から一度は辞めることを決意した大悟。しかし佐々木の仕事への哲学に触れ、納棺師として生きていく覚悟を固めます。

そんななか妊娠を機に、美香が彼の元へ戻ってきました。直後、長年親交のあった銭湯の女将・ツヤ子が急逝。

大悟は美香や友人たちの目の前で、心を込めてツヤ子の旅立ちの支度を整えます。その真摯で尊い仕事ぶりは、かたくなだった周囲の心を溶かし、ついに彼は妻と友人の理解を得るのでした。

【結】言葉なくして伝わる、父の想い

ある日、大悟の元に幼い頃に生き別れた父の訃報が届きます。

長年のわだかまりから、当初は向き合うことを拒む大悟でしたが、最後のお別れをするために父の元へ向かいました。

そして納棺師として、自らの手で30年ぶりに再会した父を送り出すことを決意します。

冷たくなった父の体に触れ、その最期の姿と向き合う中で、大悟は父がずっと胸に秘めていた、言葉にはならなかった想いの証を見つけることになります。

父との間にあったわだかまりは、どのように解けていくのか。そして、大悟はどのような表情で父を送り出すのでしょうか。

この物語が迎える静かで感動的な結末の詳細は、ぜひご自身の目でお確かめください。本作を見る方法はこちらの欄で取り上げています。

『おくりびと』のあらすじから見る魅力と評価

物語のあらすじをふまえ、ここでは作品の魅力をさらに深掘りする、以下の5つのポイントについて解説します。

- 『おくりびと』の見どころ(作品の魅力)

- 「汚らわしい・怖い」は本当?描かれる死への偏見

- 世界が認めた感動!『おくりびと』海外の反応と評価

- 『おくりびと』を視聴する方法

- よくある質問(Q&A)

『おくりびと』の4つの見どころ(作品の魅力)

『おくりびと』が国内外で高く評価された魅力は、重いテーマを感動へと昇華させる、いくつもの巧みな表現にあります。ここでは作品を支える、特に重要な見どころをご紹介します。

見どころ① 謐で荘厳な「納棺の儀」

1つ目は静謐(せいひつ)で荘厳な「納棺の儀」です。

主人公・大悟がご遺体と向き合う所作は、単なる作業ではありません。故人への敬意と慈しみに満ちたひとつの儀式として描かれます。

主演の本木雅弘さんの、指先まで神経が行き届いた流れるような動きは、まるで舞踊のようでもあります。

そして観る者に深い感動を与えます。この美しさが、死の悲しみだけでなく、その先にある尊厳を教えてくれるでしょう。

見どころ② 強烈な「生」を感じさせる食事シーン

2つ目は強烈な「生」を感じさせる食事シーンです。

死を扱う仕事の後、社長の佐々木がフグの白子やフライドチキンを生命力いっぱいに頬張る姿は、非常に印象的です。

「生き物は生き物を食って生きている」という彼の言葉どおり、この場面は死と隣り合わせだからこそ実感する「生きること」の力強さを象徴しています。

見どころ③ 作品を包む温かいユーモア

3つ目は作品全体を流れる温かいユーモアの存在です。

大悟が納棺の解説DVDで遺体役を演じるコミカルな場面などは、物語が過度に暗くなるのを防ぎ、観る人の心を和ませます。この笑いがあるからこそ、涙を誘う場面がより一層際立ちます。

見どころ④ 山形の自然と久石譲の音楽

そして最後に山形の雄大な自然と、心に響く久石譲の音楽も欠かせません。

季節の移ろいゆく美しい風景は、大きな生命の循環を感じさせます。

主人公の心情に寄り添うチェロの音色は、物語に深い余韻を残しています。

「汚らわしい・怖い」は本当?描かれる死への偏見

『おくりびと』は、納棺師という仕事の尊厳を浮かび上がらせる一方で、現代社会が心の奥底に持つ「死」への根強い偏見を、痛々しいほどリアルに描き出しています。

物語のなかで主人公の大悟が、直面するさまざまな拒絶反応は、このテーマを深く掘り下げています。

日本文化に根付く「穢れ」の意識

日本では古くから、死を「穢れ(けがれ)」として捉え、日常から切り離す文化的な背景があります。

病院で最期を迎えることが多くなった現代では、死はさらに縁遠いものとなりました。そのため多くの人にとって、「未知で怖いもの」という意識が強くなっています。

この映画はそうした死への距離感が偏見を生む構造を、登場人物の言動を通して鋭く描いているのです。

最も象徴的なのが、妻・美香が夫に叫ぶ「触らないで!汚らわしい!」というセリフです。

これは単なるわがままではありません。愛する夫が「穢れ」とされる死に触れ、その境界線を越えて自分の日常に入ってくることへの、根源的な恐怖と拒絶の表れといえるでしょう。

また友人から「もっとましな仕事に就け」と忠告される場面は、職業に対する社会的な価値観や体面といった、別の形の偏見を映し出しています。

偏見から理解へと変わる心

しかしこの映画の優れた点は、偏見を提示するだけで終わらないところにあります。

美香や友人たちは大悟が知人の最期を、心を込めて送り出す「納棺の儀」に立ち会います。

そこで美香たちは抽象的で怖かった「死体」が、よく知る温かい人柄の「故人」へと変わる瞬間を目の当たりにするのでした。

この直接的で心のこもった体験こそが、恐怖や偏見を尊敬と感謝へと変えていくのです。

本作は死への偏見は知識ではなく、心のこもった触れ合いによって乗り越えられることを、静かに、しかし力強く示唆しています。

世界が認めた感動!『おくりびと』海外の反応と評価

『おくりびと』がもたらした感動は日本国内にとどまらず、海を越えて世界中の人々の心を捉えました。

その象徴的な出来事が、第81回米国アカデミー賞における外国語映画賞の受賞です。

これは日本映画にとって歴史的な快挙であり、静かで丁寧な日本の物語が、世界最高峰の舞台で認められた瞬間でした。

普遍的なテーマと日本独自の美しさ

海外でこれほど高く評価された背景には、物語がもつ「普遍性」と「日本独自の美しさ」の融合があります。

納棺という儀式は日本特有の文化です。しかし愛する人を失った悲しみ、家族との和解、そして仕事への誇りといったテーマは、世界中の誰もが共感できるものでしょう。

言葉や文化の壁を越えて、主人公と父との静かな心の交流は、特に多くの観客の涙を誘いました。

中国での異例の大ヒット

一方で一部の海外メディアからは、「物語が感傷的すぎる」といった批評もありましたが、観客の心には深く響いたようです。

その証拠に、公開から13年が経過した2021年、中国で4K修復版が上映されると、興行収入11億円を超える社会現象的な大ヒットを記録しました。

高齢化や死生観の変化といった共通の課題を抱える中で、この映画が描くテーマが、時代と国境を越えて現代を生きる人々の心にも強く訴えかけたのです。

『おくりびと』を視聴する方法

『おくりびと』は、いくつかの動画配信サービスや宅配レンタルで視聴することが可能です。ご自身の利用しやすい方法で、この感動の名作に触れてみてください。

2025年9月現在、主な視聴方法は以下のとおりです。

見放題で視聴する

U-NEXTやLeminoなどでは、月額プランに加入していれば追加料金なしで見放題作品として楽しむことができます。無料トライアル期間を設けているサービスも多いため、期間中に視聴するのもよいでしょう。

レンタルで視聴する

Amazonプライム・ビデオやDMM TV、Google Playなど多くのサービスで、都度課金によるレンタル配信が行われています。普段利用しているサービスで気軽に視聴することが可能です。

宅配DVD・Blu-rayで鑑賞する

TSUTAYA DISCASなどの宅配レンタルサービスを利用すれば、自宅にいながらDVDやBlu-rayで鑑賞できます。

配信サービスではカットされている可能性のある映像特典なども楽しみたい方にはおすすめです。

なお配信状況は変動することがあります。視聴する前には、各サービスの公式サイトで最新の情報を確認することをおすすめします。

よくある質問(Q&A)

ここでは映画『おくりびと』に関して、多くの方が抱く疑問について、Q&A形式でお答えします。

Q1. 映画『おくりびと』の原作は?

A1. 映画のエンドクレジットに「原作」という表記はありません。しかしこの作品が生まれる大きなきっかけとなった一冊の本があります。それが、青木新門氏の著書『納棺夫日記』です。

主演の本木雅弘さんがこの本に深く感銘を受け、映画化を熱望したことから企画がスタートしました。ただ本のもつ、宗教的なテーマと映画の脚本で描きたい内容に違いがあったようです。

著者との話し合いの結果、原作とは表記せず、まったく別の作品として制作されることになりました。そのため『納棺夫日記』は、「原案」や「着想を得た作品」と捉えるのが最も近いといえるでしょう。

Q2. タイトル「おくりびと」と「納棺師」の仕事の意味は?

A2. 「納棺師(のうかんし)」とは、故人様が安らかに旅立てるよう、ご遺体を清め、衣装を整え、お化粧を施し、棺に納めるまでの一連の儀式を専門に行う職業です。

映画では、その専門的な技術と故人への深い敬意が描かれています。

一方「おくりびと」は、この映画のタイトルです。納棺師の仕事をより情緒的、本質的に表現した言葉といえます。

単に作業をする人ではなく、故人を敬い、遺族の心に寄り添いながら、大切な人を次の世界へと「送り出す人」という意味が込められています。

Q3. 主要キャストの現在は?亡くなった出演者はいますか?

A3. 主演の本木雅弘さん、広末涼子氏、山﨑努氏といった主要キャストの多くは、現在も俳優として第一線で活躍されています。

しかし残念ながら本作の公開後、鬼籍に入られた出演者もいらっしゃいます。

物語の鍵を握る大悟の父親役を演じられた峰岸徹氏は、映画が公開された直後の2008年10月に肺がんのためお亡くなりになりました。

また印象的な演技を見せた富樫役の山田辰夫氏は2009年に、オーケストラのオーナー役だった石田太郎氏は2013年に逝去されています。

Q4. 作中に出てくる「石文(いしぶみ)」とは何ですか?

A4. 「石文(いしぶみ)」とは、文字がなかった大昔、言葉の代わりに石に想いを託して相手に渡したという、映画における象徴的なコミュニケーション手段です。

作中では、大悟が父親から「自分の気持ちに似た石を探して相手に渡すんだ」と教わった大切な思い出として登場します。

例えば、ツルツルした石は穏やかな気持ち、ゴツゴツした石は心配する気持ちを表すといった具合です。

言葉を超えたこのコミュニケーションの形が、物語のクライマックスで父と子の間に流れた時間と、言葉にできなかった想いを繋ぐ重要な役割を果たしています。

映画『おくりびと』のあらすじとポイント総まとめ

『おくりびと』は、納棺師という仕事を通じて死と向き合うことで、命の温かさや「生きること」の尊厳を描いた名作です。

この物語は観る人自身の人生や大切な人との絆を、静かに見つめ直すきっかけを与えてくれるでしょう。それでは最後にポイントを箇条書きでまとめます。

- 2008年に公開された、納棺師という仕事を描く日本のヒューマンドラマである

- 主演の本木雅弘が原案の書籍に感銘を受け、自ら企画を発案した作品

- 監督は滝田洋二郎、脚本は小山薫堂、音楽は久石譲が担当

- 第81回米国アカデミー賞で外国語映画賞を受賞し世界的に評価された

- 原作クレジットはないが、青木新門著『納棺夫日記』が原案である

- 物語の舞台は自然豊かな山形県

- 夢破れたチェロ奏者の主人公が、納棺師として成長していく姿を描く

- 当初は妻や友人から仕事への偏見や拒絶に苦悩する

- 死を扱うからこそ「食」を通して「生」を力強く描く対比が見事

- 舞踊のように美しく荘厳な「納棺の儀」の所作は大きな見どころ

- 作中では「死=穢れ」という日本社会の根深いテーマにも触れている

- 主人公と絶縁した父との30年ぶりの再会と和解が物語のクライマックス

- 父子の絆を象A徴する「石文(いしぶみ)」という小道具が感動を呼ぶ

- 重いテーマながらユーモアを交え、温かい視点で描かれている

- 公開から13年後、中国でリバイバルヒットし社会現象となった

最後までお読みいただき、ありがとうございました。この記事は筆者のヨミトがお届けしました(プロフィールはこちら)。

- 関連記事 広末涼子 出演作品

- ≫ 『鉄道員(ぽっぽや)』のあらすじ|気持ち悪い?怖い?感想から理由を解明