※【PR】この記事には広告を含む場合があります。

この記事でわかること

✓ 当初は金儲けが目的だった主人公シンドラーが、ユダヤ人救済へと向かう物語の基本的な流れ

✓ 物語を動かすシンドラー、会計士シュターン、収容所所長ゲートといった主要な登場人物と、その関係性

✓ リスト作成から終戦までの詳細なあらすじと、「赤い服の少女」やラストシーンが持つ象徴的な意味

✓ 物語がどこまで実話に基づいているかという歴史的背景と、名言に込められた作品の核心的なテーマ

映画史に残る傑作と名高い『シンドラーのリスト』。しかしその重いテーマから「あらすじだけでも知りたいけれど、観るのが少し怖い」と感じている方も多いのではないでしょうか。

なぜ、利益を追求するナチス党員だったはずの男が、自らの全財産と命を懸けてまで1,200人ものユダヤ人を救ったのか─。

本記事では、映画『シンドラーのリスト』のあらすじを、ネタバレを避けたい方向けのものと、結末まで詳しく知りたい方向けのものの両方をご用意しました。

物語の背景にある実話、登場人物たちの葛藤、そして「赤い服の少女」やラストシーンに込められた深い意味まで、この記事一本で作品の核心に触れることができます。 この感動的な物語の全貌を、一緒に紐解いていきましょう

映画『シンドラーのリスト』のあらすじと基本情報

- 『シンドラーのリスト』とは?映画の概要

- これから観る人向けのあらすじ【ネタバレなし】

- 主な登場人物とキャストと相関図

- ピックアップ人物|残虐非道アーモン・ゲート

- シンドラーのリストを観る方法|配信・DVD情報

『シンドラーのリスト』とは?映画の概要

映画『シンドラーのリスト』は、第二次世界大戦のさなかに起きた出来事を描いた作品です。

ナチス・ドイツによる迫害から1,200人以上のユダヤ人の命を救った、実在のドイツ人実業家オスカー・シンドラーの物語がつづられています。

スピルバーグ監督の強い想い

『シンドラーのリスト』が特別なのは、監督であるスティーヴン・スピルバーグが自身のルーツと真摯に向き合った点にあるでしょう。

彼はユダヤ人の歴史をテーマに、10年近い構想期間を経て本作を完成させました。そのため単なる歴史映画にとどまらず、人間の良心とは何かを深く問いかける内容が高く評価されています。

そして1994年の第66回アカデミー賞では、作品賞や監督賞を含む7部門を受賞しました。

作品の受賞歴と特徴

具体的には1993年にアメリカで製作され、原作はトーマス・キニーリーによるノンフィクション小説です。

上映時間は3時間15分(195分)という長編でありながら、ほぼ全編がモノクロ映像で撮影されているのが大きな特徴といえます。

これは当時の記録映像のような現実味を追求し、物語に重厚感を与えるための演出でした。

以上のように『シンドラーのリスト』は、戦争の悲劇を伝えながらも、極限状況下における人間の気高さを描き出した、映画史に残る不朽の名作として今なお語り継がれています。

これから観る人向けのあらすじ【ネタバレなし】

『シンドラーのリスト』は1939年、ナチス・ドイツがポーランドを占領した時代から始まります。主人公は、戦争を利用して一儲けしようとたくらむドイツ人実業家のオスカー・シンドラーです。

彼は持ち前の社交性を武器に軍の将校たちへ巧みに取り入り、ユダヤ人が所有していた工場を安く手に入れます。そして、有能なユダヤ人会計士イザック・シュターンと協力することにしました。

労働力として賃金の安いユダヤ人たちを雇い入れ、軍需品の製造で大きな利益を上げていったのです。この時点での彼の目的は、あくまでも自身のビジネスの成功だけでした。

金儲けから心境の変化へ

しかしナチスによるユダヤ人への迫害は、日に日にエスカレートしていきます。

シンドラーはゲットー(ユダヤ人隔離居住区)の解体や、罪のない人々が命を奪われる現実を目の当たりにするのです。

当初は利益のための手段としか考えていなかったユダヤ人従業員たち。彼らの過酷な状況に、シンドラーの心境は少しずつ変化していくのでした。

金儲けにしか関心のなかったひとりの男が、歴史の大きな渦の中で、やがて自身のすべてを懸けた大きな決断を下すことになります。

これはシンドラーの心の変化を追いながら、人間の尊厳とは何かを問いかける物語です。

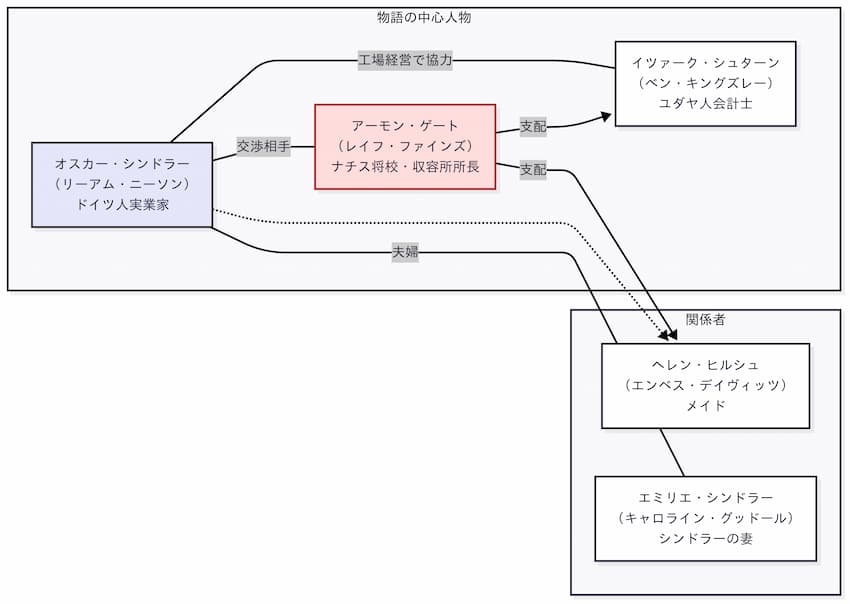

主な登場人物とキャストと相関図

『シンドラーのリスト』の物語は、主に3人の中心人物の関係性によって動いていきます。ここでは、それぞれの登場人物を演じた俳優とともに紹介いたしましょう。

3人の中心人物

オスカー・シンドラー(演:リーアム・ニーソン)

ナチス党員でありながら、戦争を利用して利益を得ようとするドイツ人実業家です。

当初は享楽的で金儲けを第一に考えていましたが、ユダヤ人たちの過酷な現実を目の当たりにし、彼らの救済に全力を尽くすようになります。

イツァーク・シュターン(演:ベン・キングズレー)

シンドラーに経営の腕を見込まれた、ユダヤ人会計士といえるでしょう。シンドラーの右腕として工場を実質的に運営し、その立場を利用してひとりでも多くの同胞を救おうと知恵を絞ります。冷静沈着でありながら、強い信念を持つ人物です。

アーモン・ゲート(演:レイフ・ファインズ)

ユダヤ人が収容されるプワシュフ強制収容所の所長を務める、冷酷非道なナチス親衛隊の将校でした。

ユダヤ人の命を何とも思わず、気まぐれに殺害を繰り返す、物語における恐怖の象徴として描かれています。

※ アーモン・ゲートについては、後ほどさらに詳しく取り上げます。

主要人物たちの関係性

彼らの関係を簡単に説明すると、シンドラーとシュターンは当初ビジネス上の関係でした。しかし次第に、人種を超えた固い信頼で結ばれる同志となっていきます。

一方でシンドラーとゲートは、共に酒を酌み交わす間柄でありながら、人間性において正反対の道を歩む対照的な存在です。

この複雑な人間関係が、物語に深い奥行きを与えています。

ピックアップ人物|残虐非道アーモン・ゲート

この物語において、戦争が生み出した非人間性と恐怖を一身に体現しているのが、ナチス将校のアーモン・ゲートです。

彼は単なる悪役ではなく、主人公シンドラーとは対極に位置する、歪んだ人間性の恐ろしさを観る者に深く刻みつけます。

残虐性と複雑な内面

プワシュフ強制収容所の所長であるゲートの残虐性は、命令遂行という枠を遥かに超え、個人的な快楽と気まぐれに根差していました。

朝の日課のように邸宅のバルコニーから収容者をライフルで狙撃する場面は、彼のサディスティックな性格を象徴しています。しかしゲートの非道はそれに留まりません。

訓練した犬をけしかけて囚人を襲わせるなど、その暴力は常に予測不可能であり、収容所全体を絶対的な恐怖で支配しました。

歪んだ愛情と自己矛盾

しかし本映画はゲートの内面の複雑さも描いています。

ユダヤ人のメイドであるヘレンに対して抱く歪んだ好意は、その典型といえるでしょう。

自身のイデオロギーでは「人間以下」と蔑むべき相手に惹かれる自己矛盾に苦しみます。そしてその苛立ちを彼女への暴力や、心理的な虐待という形でぶつけるのでした。

ゲートの内面で渦巻く欲望と自己嫌悪が、彼の行動をさらに危険なものにしていました。

実在した恐怖の人物

アーモン・ゲートという人物は、恐ろしいことに実在の人物です。演じたレイフ・ファインズは、役作りのために体重を増やし、生存者の証言を研究してその役に臨みました。

映画で描かれている彼の非道な行いは史実に基づいています。しかし実際の彼は「プワシュフの屠殺人」と呼ばれ、さらに残虐であったと記録されているのです。

シンドラーが救おうとした人々がどのような恐怖の中にいたのか、彼の存在が何よりも雄弁に物語っています。

シンドラーのリストを観る方法|配信・DVD情報

『シンドラーのリスト』は、動画配信サービスの利用や、DVD・ブルーレイの購入またはレンタルで鑑賞することが可能です。

ご自身の視聴スタイルに合わせて、最適な方法をお選びいただけます。

まず動画配信サービスでは、U-NEXTやAmazonプライム・ビデオなどで見放題配信の対象となっている場合があります。

見放題サービスに加入していれば、追加料金なしでいつでも視聴できるのが大きなメリットでしょう。

またTELASAやFODなど、多くのサービスでレンタル配信も行われています。こちらは1作品ごとに料金を支払う形式なので、特定の作品だけを観たい場合に適しているでしょう。

配信状況は時期によって変動するため、事前に各サービスの公式サイトで確認することをおすすめします。

DVDやブルーレイで鑑賞する

次に物理的なメディアで手元に残したい方や、高画質・高音質で楽しみたい方には、DVDやブルーレイの購入という選択肢があります。

オンラインストアなどで購入できるほか、TSUTAYA DISCASのような宅配レンタルサービスを利用して、自宅で手軽に鑑賞することもできます。

関連記事 1990年代ヒット洋画

ネタバレ解説!シンドラーのリストのあらすじと考察

- 全体あらすじを解説【ネタバレ】

- 感動のラストシーン|なぜ「本人」が?

- 考察「赤い服の少女」が象徴するものとは

- 『シンドラーのリスト』を巡る5つの疑問

- 心に突き刺さる名言集

- 視聴者の感想・評価まとめ|グロイは本当か?

全体あらすじを解説【ネタバレ】

※ ここからは物語の結末に触れますのでご注意ください。

物語は1939年、ドイツ占領下のポーランドから始まります。実業家オスカー・シンドラーが戦争を利用した金儲けを企むところから動き出すのです。

彼はナチス党員という立場を活かし、ユダヤ人会計士イザック・シュターンの協力を得ました。そして安価な労働力であるユダヤ人を雇いホーロー工場を設立し、事業は大きな成功を収めます。

赤い服の少女との出会い、そして決意へ

しかしユダヤ人への迫害は激化し、ゲットーが解体される悲惨な光景をシンドラーは目の当たりにします。

この出来事と混乱の中で見かけた、「赤い服の少女」の姿が彼の心に大きな変化をもたらしました。利益の追求者であったシンドラーは、ユダヤ人の命を救うという人道的な目的へと大きく舵を切るのです。

終戦が近づき、収容所のユダヤ人たちがアウシュヴィッツへ送られ虐殺されると知ったシンドラー。

シンドラーは自身の全財産を投じて、収容所所長のアーモン・ゲートから労働者という名目でユダヤ人たちを「買い取り」ます。

こうして作られたのが、1,200人以上の名前が記された「シンドラーのリスト」でした。

彼は故郷チェコに新たな工場を設立し、リストのユダヤ人たちを移送させます。

途中、女性たちが誤ってアウシュヴィッツへ送られる危機もありましたが、シンドラーは危険を顧みず救出に向かいました。

終戦と感動の別れ

そしてドイツが降伏し戦争が終結します。

シンドラーはナチス党員であったため追われる身となり、救ったユダヤ人たちとの別れのときが訪れるのです。

彼らは感謝の印として、自分たちの金歯を溶かして作った指輪を贈りました。その指輪を受け取ったシンドラーは、「もっと多く救えたはずだ」と、自分の無力さに涙を流すのでした。

感動のラストシーン|なぜ「本人」が?

映画の最後に、それまでのモノクロ映像が鮮やかなカラーに切り替わり、シンドラーに救われた実在の人々が登場します。

彼らが「本人」として出演しているのは、この物語が決して作り話ではなく、紛れもない事実であることを私たちに力強く伝えるためです。

このシーンは、現代のイスラエルにあるオスカー・シンドラーの実際のお墓で撮影されました。

シンドラーによって命を救われた高齢の生存者たち、そしてその子どもや孫たち。彼らが自身を演じた俳優と連れ立って墓石を訪れます。

ユダヤ教の慣習に従い、墓石の上に小石をひとつずつ置いていく姿は、シンドラーへの尽きない感謝と追悼の意を示しているのです。

映画と史実が繋がる瞬間

物語のなかでは登場人物として描かれていた人々が、現実の人物として私たちの前に現れます。これにより映画と史実が、一本の線で結ばれるのです。

シンドラーが救った1,200人の命が数千人もの子孫へと繋がり、今を生きている。この事実を映像で見せるこの演出は、ひとりの人間の行動がいかに大きな結果をもたらすかを感動的に示しています。

以上ように、ラストシーンは単なるエピローグではありません。

映画全体で描かれてきた歴史の重みを現実のものとして観客に示し、物語を締めくくるための、非常に重要で胸を打つ場面なのです。

考察「赤い服の少女」が象徴するものとは

ほぼ全編がモノクロで描かれるこの映画の中で、ひときわ強い印象を残すのが、たったひとりだけ鮮やかな色彩を放つ「赤い服の少女」です。

赤い服の少女は、物語における極めて重要な象徴として、多層的な意味を持っています。

まず第一に、丘の上からゲットー解体の惨状を傍観していたシンドラーの「良心の目覚め」を象徴しています。

当初、シンドラーは群衆としてしか認識していなかった犠牲者たちの中から、鮮やかな赤い色によって、否応なく「ひとりの少女」という個人に焦点を合わせることになりました。

この瞬間、彼の心の中で匿名だった悲劇が、個人の物語として刻まれます。

そして後に掘り起こされた遺体の山の中から、あのときと同じ赤い布を見つけたとき、シンドラーの無力感はユダヤ人を救うという揺るぎない決意へと変わるのです。

失われた無垢な命と世界の無関心

次に赤い服の少女は、ホロコーストで失われた「無垢な命」そのものを象徴しています。

生命力を感じさせる赤色が、周囲のモノクロの死の世界と対比されることになりました。

これにより何の罪もない子どもたちまでが、犠牲になったという事実を、観る者の心に痛烈に訴えかけます。

そして監督であるスピルバーグ自身は、この少女に「世界が知りながらも見て見ぬふりをした、明白な事実」という意味を込めたと語っています。

赤い服のようにあまりにも明白だったホロコーストという残虐行為に、世界が気づいていながらすぐに行動を起こさなかったことへの静かな告発でもあるのです。

象徴の裏にある、ひとつの真実

さらにこの象徴がより一層胸を打つのは、赤い服の少女が架空の存在ではないという点です。

この少女は、クラクフ・ゲットーに実在したゲニア・チルという名の少女をはじめ、複数の生存者の証言に基づいて描かれました。

映画的な演出の裏側に、確かに存在したひとりの人間の悲劇があるという事実が、この考察に計り知れない重みを与えています。

『シンドラーのリスト』を巡る5つの疑問

「シンドラーのリスト」は史実を基にしているため、鑑賞後に「これはどこまで本当の話なのだろう?」といった様々な疑問が浮かぶ方もいるでしょう。

ここでは多くの人が抱くであろう、5つの疑問点について解説していきます。

本映画はどこまでが「実話」?

結論から言うと、物語の根幹は史実ですが、一部には映画的な脚色も含まれています。

オスカー・シンドラーという人物が、自身の工場で多くのユダヤ人を雇用しました。そしてリストを作成して彼らをホロコーストから救ったという大きな流れは事実です。

またアーモン・ゲートという残虐な収容所所長が実在したことや、女性たちが一時的にアウシュヴィッツへ誤送された事件も実際にあった出来事でした。

物語を彩る映画ならではの脚色

一方で、物語をより感動的に見せるための演出も加えられています。

例えば、シンドラーが会計士のシュターンを汽車から救い出す印象的なシーンがあります。しかし実際に救出されたのは、別の事務主任だったといわれているのです。

また終盤にシンドラーが涙ながらに後悔を語る場面も、彼の心情を表現するための映画独自の脚色です。

これらの脚色は歴史の重みを伝えつつ、ひとつの物語としての完成度を高める役割を果たしています。

主人公シンドラーはその後どうなったのか?

映画で英雄的に描かれたシンドラーですが、戦後の人生は決して平穏なものではありませんでした。

戦争が終わると、彼はナチス党員であったことから追われる身となり、妻のエミリエと共にアルゼンチンへ亡命します。

しかしそこで始めた事業はうまくいかず、その後ドイツへ戻ってからも、いくつかの会社を立ち上げては失敗を繰り返しました。このように、経済的に非常に苦しい生活を送っていたのです。

シンドラーの晩年を支えたのは、かつて彼が命を救ったユダヤ人たちでした。彼らからの支援を受け、シンドラーはドイツとイスラエルを行き来する生活を送るようになります。

そして1974年、彼はドイツで亡くなりましたが、本人の強い希望により、その遺骨はエルサレムの地に埋葬されています。

シンドラーは何人救ったのか?

シンドラーがナチスの虐殺から救ったユダヤ人の数は、一般的に「約1,200人」と言われています。

その内訳は、資料によって多少の差はありますが、おおよそ男性が800人、女性が300人から400人ほどとされています。しかし彼の行動の本当の偉大さは、その数字だけでは測れません。

なぜなら、シンドラーが救った一人ひとりの命が、その後の世代へと繋がり、新たな家族を築いていったからです。

映画が製作された1993年時点では、彼の子孫は6,000人以上にのぼるとされていました。現在では、その数は8,500人を超えるともいわれています。

たったひとりの決断が、数えきれないほどの未来の命を救ったことになるのです。

本映画の「批判」とは

『シンドラーのリスト』は世界中から絶賛されましたが、一方でいくつかの重要な批判も存在します。

最も有名なのは、同じくホロコーストを扱ったドキュメンタリー映画『SHOAH ショア』の監督、クロード・ランズマンからのものです。

クロード・ランズマは、「ホロコーストのような、人間の理解を超えた巨大な悲劇を、登場人物の感情などを描くハリウッドの物語(メロドラマ)として表現すること。

それはその計り知れない恐怖の本質を単純化し、矮小化してしまう危険性がある」と主張しました。

他にも、実際の歴史の出来事とは異なる脚色部分を問題視する声や、ラストシーンが希望に満ちすぎているという

意見もありました。これらの批判は、この映画の価値を否定するものではありません。

むしろ、歴史の悲劇を後世にどのように伝えるべきかという、非常に難しく大切な問題を考えるきっかけを与えてくれます。

衝撃の「トイレのシーン」とは?

映画の中盤、収容所の子どもたちがナチスによる選別から逃れるため、トイレの汚物の中に身を隠すという非常に衝撃的な場面があります。

このシーンは子どもたちが生き延びるためならば、人間としての尊厳すら捨てなければならなかったという、当時の極限状況を象徴しています。

恐怖から逃れるための隠れ場所であるはずの不衛生な場所でさえ、他の子どもたちでいっぱいです。そして「出ていけ」と言い争わなければならないという描写は、観る者に強烈な印象を残します。

このシーンも実話である

なおこの場面は、特定の一個人の体験をそのまま描いたものではなく、複数の生存者の証言を基に構成された、映画ならではの演出です。

実際に似たような方法で難を逃れた人の記録はありますが、子どもたちが直面した絶望的な現実を、より多くの人に伝えるための象徴的なシーンとして描かれました。

心に突き刺さる名言集

「シンドラーのリスト」には、登場人物たちの心情や時代の重みを映し出す、心に残る言葉が数多く登場します。ここでは特に印象的な名言を、その背景とともにご紹介します。

これは善のリストです。このリストは命だ。

これは善のリストです。このリストは命だ。

これはシンドラーと共に救出者リストを作成していた会計士シュターンの言葉です。

当初はシンドラーの真意を測りかねていたシュターン。彼がシンドラーが私財を投じてひとりでも多くの同胞を救おうとしていることを悟り、感極まって口にする一言です。

タイプライターで打ち込まれる名前の一つひとつが、単なる記録ではなく、死の淵から救い出されるかけがえのない命であることを深く実感させられます。

1つの生命を救う者が世界を救える

ユダヤ人たちが、感謝の印としてシンドラーに贈った指輪に刻まれていた、ユダヤ教の聖典「タルムード」からの引用です。この短い言葉が、この映画が伝える最大のテーマを集約しています。

ひとりの人間の行動が、どれほど大きな価値を持ち、未来へと繋がる世界を救う力になるのかを、静かに、しかし力強く物語っています。

もっと救えたはずだ。…この車で10人を救えたはずだ

1,200人もの命を救い、感謝の指輪を贈られたシンドラーが、涙ながらに口にした後悔の言葉です。

シンドラーは英雄として称賛される中で、自分の過去の贅沢—高価な車やナチスのピンバッジ—を指さしました。

「これらを売っていれば、あとひとり、もうひとりと救えたはずだ」と嘆く彼の姿は、彼の行動が決して自己満足ではなかったことを強く物語っています。

救えなかった命への深い痛みと責任感から生まれた、胸を打つ場面です。

力とは、人を殺す正当な理由があるときに殺さないことだ

残虐な収容所所長ゲートに対し、シンドラーが本当の「強さ」とは何かを説く場面での言葉です。これは単なる哲学的な会話ではありません。

気まぐれに殺人を繰り返すゲートを心理的に操り、少しでもその凶行を止めさせようとする、シンドラーの知性と覚悟が込められた一言でした。

シンドラーの価値観が、金儲けの才覚から、人の命を救うための知恵へと変化していったことを象徴しています。

視聴者の感想・評価まとめ|グロイは本当か?

『シンドラーのリスト』は、「人生で一度は観るべき」と高く評価される不朽の名作です。

ここでは実際の視聴者の感想をまとめ、その点について解説します。

多くの方の感想に共通するのは、実話に基づいた物語の力強さに対する感動です。

金儲けにしか興味のなかった主人公シンドラーが、次第に人間性を取り戻し、ユダヤ人救済に全てを懸ける姿。そして極限状況下での人間の尊厳を描いた点が特に高く評価されています。

また「3時間超えの長さを感じさせないほど引き込まれた」「ラストシーンでは涙が止まらなかった」という声も多数見られます。

「怖い・グロイ」という懸念について

一方で、「怖い・グロイ」という懸念については、正直に言うと、目を背けたくなるような暴力や虐殺を描写する場面は確かに存在します。

何の罪もない人々が理不尽に銃殺されるシーンもあり、そのリアルな描写に精神的な恐怖や辛さを感じることは事実でしょう。

ただしこの映画の大きな特徴として、ほぼ全編がモノクロ映像であることが挙げられます。これは監督であるスピルバーグの意図的な演出です。

もしカラー映像であったなら、血などがより生々しく映り、刺激が強すぎたかもしれません。

白黒にすることで、歴史の記録として事実を伝えつつも、過度な残酷表現を避け、観客が物語に集中できるよう配慮されています。

残酷さを超えた先にある感動

結論として、本作は決して楽しい気持ちで観られる映画ではありません。しかし多くの視聴者が指摘するように、作品全体を覆うのは残酷さ以上に、人間の良心や希望といった深い感動です。

監督の巧みな演出によって、ただ衝撃的なだけの作品にはなっていないため、テーマの重さにためらっている方も、一度鑑賞を検討してみてはいかがでしょうか。

「シンドラーのリスト」あらすじと要点の総まとめ

本作は、金儲けしか考えなかった男が良心に目覚めていく姿を通し、人間の尊厳とは何か、そしてひとつの命がいかに重いかを問いかけます。

それでは最後にポイントを箇条書きでまとめます。

- 第二次大戦中、約1,200人のユダヤ人を救った実話に基づく物語である

- スティーヴン・スピルバーグ監督作で、アカデミー賞7部門を受賞した歴史的傑作

- ほぼ全編がモノクロで撮影された、3時間を超える長編映画

- ナチス党員の実業家シンドラーが、当初は金儲けを目的に事業を開始

- ユダヤ人への残虐行為を目の当たりにし、次第に心境が変化していく

- シンドラーの右腕として工場を支えた、有能なユダヤ人会計士シュターン

- プワシュフ強制収容所の所長で、残虐非道なナチス将校アーモン・ゲート

- シンドラーは全財産を投じ、労働者という名目でユダヤ人のリストを作成

- 終戦後、救ったユダヤ人たちとの感動的な別れを経て逃亡する

- ラストシーンでは救われた本人たちが登場し、物語が事実だと示す

- モノクロ映像の中の「赤い服の少女」は、シンドラーの良心の目覚めの象徴

- 物語の根幹は史実だが、感動を深めるための映画的脚色も含まれる

- 戦後のシンドラーは事業に失敗し、救ったユダヤ人たちの支援を受けて生活

- 暴力的な描写もあるが、作品の感動がそれを上回ると高く評価されている

- 「1つの命を救う者が世界を救える」という言葉が映画の核となるテーマ

最後までご覧いただきありがとうございました。映画コンテンツライターのヨミトがお届けしました。(プロフィールはこちら)