※【PR】この記事には広告を含む場合があります。

この記事でわかること

✓ 小説『ヘヴン』の始まりから結末までの詳細な物語

✓ 物語を動かす主要な登場人物たちの役割と関係性

✓ 物語の根幹をなす善悪や強弱をめぐる哲学的なテーマ

✓ 作品が読者に与える強烈な読書体験と多様な評価

川上未映子さんの世界的評価作、小説『ヘヴン』。そのあらすじを検索したあなたは、「ただのいじめの話だろうか?」「結末はどうなるの?」といった疑問をお持ちかもしれません。

物語はいじめを受ける孤独な少年少女の出会いから始まります。しかし、読み進めるほどに「苦しみには意味があるのか」「本当の悪とは何か」という、魂を揺さぶるような問いが突きつけられるでしょう。

本記事では、物語の全貌をネタバレあり・なしの両面から徹底解説します。

登場人物たちが抱える哲学、作品に隠された深いテーマ、そして衝撃のラストが示す「救い」とは何か。そのすべてを、どこよりもわかりやすく解き明かしていきます。

※ 本記事の中盤以降では、結末を含むネタバレを載せています。未読の方はご注意ください。

- 小説『ヘヴン』を今すぐお得に読みたい方へ

- 本記事では、物語の核心や結末まで踏み込んで徹底解説しています。

もし、先入観なしで川上未映子さんが描く衝撃的な世界に触れたい場合は、解説を読む前に原作を手に取ることを強くおすすめします。

現在、定価の約1/3という破格の安さですぐに読み始める方法があります。

≫ 小説『ヘヴン』を70%OFFで安く読む方法までジャンプ

ネタバレなしで知る『ヘヴン』のあらすじ

この章ではまだ『ヘヴン』を読んでいない方のために、ネタバレを避けて作品の概要や登場人物、物語の魅力を紹介します。構成は次のとおりです。

- 川上未映子『ヘヴン』とは?

- 物語を動かす登場人物を紹介

- 大まかなあらすじ【ネタバレなし】

- 『ヘヴン』がオススメな人

川上未映子『ヘヴン』とは?

『ヘヴン』は、作家の川上未映子さんによる初の長編小説です。

物語の中心にあるのは学校でのいじめですが、単にその悲惨さを描くだけではありません。

「善と悪とは何か」「本当の強さとは何か」といった、誰もが一度は考えるような普遍的な問いを投げかけます。

善悪の二元論を超えた物語

本作品が多くの読者を惹きつけるのは、単純な善悪の二元論で物語が進まない点にあります。

登場人物それぞれがもつ独自の哲学や世界観がぶつかり合うことで、読んでいる私たち自身の価値観が根底から揺さぶられるでしょう。

国内外での高い評価

その文学的な評価は国内外で非常に高く、日本では2010年に芸術選奨文部科学大臣新人賞や紫式部文学賞を受賞しました。

さらに2022年には、イギリスの権威ある文学賞であるブッカー国際賞の最終候補にも選出されました。このことにより世界的に注目を集めています。

| 賞・評価 | 年 | 結果 | 意義 |

| 芸術選奨文部科学大臣新人賞 | 2010 | 受賞 | 新人作家としての卓越した才能を認める日本の主要な文化的栄誉であり、国内での文学的地位を確立した |

| 紫式部文学賞 | 2010 | 受賞 | 女性作家に贈られる権威ある文学賞であり、女性文学への貢献を評価された |

| ブッカー国際賞 | 2022 | 最終候補選出 | 翻訳フィクションを対象とする世界で最も権威ある文学賞のひとつであり、川上氏の国際的な評価を不動のものにした |

物語を動かす登場人物を紹介

『ヘヴン』の物語は、主に心に痛みを抱えた中学生たちによって展開されます。それぞれのキャラクターが持つ個性や考え方が、物語に深みを与えています。

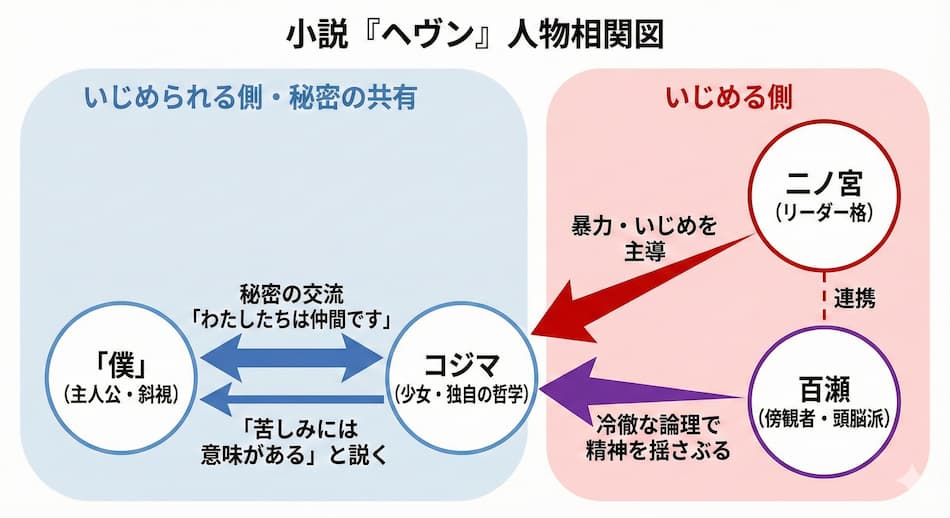

物語の中心となるふたり

まず物語の語り手である主人公の「僕」。

彼は14歳の男子中学生で、生まれつきの斜視を理由に、クラスメイトから日常的にひどいいじめを受けています。

自分の状況にただ黙って耐える、物静かな少年として描かれます。

次に物語が動き出すきっかけを作るのが、クラスメイトの「コジマ」という女子生徒です。彼女もまた、家庭の事情からくる身なりの問題を理由にいじめられていました。

「僕」に「わたしたちは仲間です」という手紙を送ることから、ふたりだけの特別な関係が始まります。

いじめる側の中心人物

一方、いじめる側の中心人物として登場するのが「二ノ宮」と「百瀬」です。

二ノ宮はクラスのリーダー格として、「僕」へのいじめを主導します。

そして百瀬は加害側の一員であり、直接手を下すことは少ないものの、独自の冷徹な論理で「僕」の考えを揺さぶる重要な役割を担います。

相関図

大まかなあらすじ【ネタバレなし】

本物語は学校という閉鎖的な世界で、いじめによって心を通わせるふたりの少年少女の物語です。ただしこれは、単なる淡い青春の物語ではありません。

痛みを分かち合うふたりが、やがて「善と悪」「強さと弱さ」といった根源的な問いに向き合っていく、魂の記録ともいえる内容になっています。

色を失った日常

物語の語り手は、14歳の「僕」。

「僕」は生まれつきの斜視を理由に「ロンパリ」と嘲笑され、クラスメイトからの暴力にただ黙って耐える毎日を送っています。

誰にも打ち明けられず、抵抗することも諦めた彼の世界は、色を失っていました。

孤独な日々に差す一筋の光

そんな灰色の日常に、ある日突然、光が差し込みます。

「僕」の机の中にそっと置かれていた「わたしたちは仲間です」と書かれた一通の手紙。差出人は同じく教室の隅で、いじめに耐える少女「コジマ」でした。

この短い言葉から始まった秘密の交流は、閉ざされていた「僕」の世界に唯一の窓を開けることになります。

変化するふたりの関係性

しかしふたりの絆は、単純なものではありませんでした。

コジマは「この苦しみには意味がある」と語り、いじめを受け入れることこそが強さなのだという独自の哲学を「僕」に示します。

「僕」は彼女の考えに共感しきれないながらも、その強さに惹かれていきます。

ところが、ふたりの関係が深まるにつれて周囲の暴力は激しさを増します。そして、信じていたはずの絆にも亀裂が生じ始めるのです。

ふたりがたどり着く場所は、果たして救済なのでしょうか、それともさらなる絶望なのでしょうか。

『ヘヴン』がオススメな人

『ヘヴン』は、心を揺さぶる深い読書体験を求めるすべての人にオススメできる作品です。

当たり前とされている「普通」や「正しさ」といった価値観について、一度立ち止まって考えてみたいと感じている方に特に適しています。

深く向き合う読書体験

本物語は読者に簡単な答えを用意してはくれません。

登場人物たちが発する痛切な問いかけは、読者自身の心にまっすぐ届きます。そして自分ならどう考えるだろうか、と深く向き合うきっかけになるでしょう。

例えば、人間関係の複雑さや、社会に存在する理T不尽さについて考えるのが好きな方には、多くの発見があるはずです。

読む際の注意点

ただしひとつ注意点があります。

作中にはいじめに関する生々しい描写が詳細に描かれているため、読むのが精神的に辛いと感じる方もいるかもしれません。

もし気分が落ち込んでいるときであれば、少し時間を置いてから手に取るのが良い場合もあります。

いずれにしても、ただの感動的な物語では終わらない、強烈な印象を残す一冊です。読了後には、きっと世界の見方が少し変わるような感覚を覚えることでしょう。

川上未映子 関連記事

小説『ヘヴン』を70%OFFで安く読む方法

本作が投げかける重厚なテーマや、心揺さぶるラストシーンに触れてみたいと感じた方は、場所を選ばずすぐに読み始められる電子書籍での利用がおすすめです。

国内最大級の電子書籍サイト「コミックシーモア」なら、わざわざ書店へ探しに行く必要はありません。

さらに初回登録でもらえる70%OFFクーポンを利用すれば、定価682円の本作を204円(税込)という安さで読めます。

ずは「無料立ち読み(試し読み)」で、自分に合うか冒頭だけでも確かめてみてください。

ネタバレ解説!『ヘヴン』のあらすじと考察

物語の概要を掴んだところで、いよいよ核心部分の解説です。次の内容について取り上げます。

- 結末までの詳細あらすじ【ネタバレあり】

- 『ヘヴン』に隠されたテーマ【徹底考察】

- 川上未映子が語る『ヘヴン』に込めた想い

- 読者の感想・評価まとめ

- 『ヘヴン』に関するQ&A

結末を知りたい方、読後にもっと深く作品を理解したい方は、ぜひこのまま読み進めてください。

結末までの詳細あらすじ【ネタバレあり】

※この項目では、物語の結末を含む重要な内容に触れています。未読の方はご注意ください。

「僕」とコジマ、ふたりの孤独な魂は秘密の手紙のやり取りを通して、互いを唯一の支えとします。

コジマは自分たちがいじめられることには意味があり、その苦しみに耐えることで魂はより高い場所へ行けるという独自の思想を「僕」に語るのでした。

しかしいじめは、「人間サッカー」と称されるリンチにまでエスカレートし、「僕」の心身を容赦なく蝕んでいきます。

価値観を揺るがす転機

物語の大きな転機は、怪我の治療で訪れた病院で訪れます。そこで「僕」は、いじめの傍観者であった百瀬と対峙することになりました。

百瀬は「いじめに理由も意味もない。すべては偶然と欲求が一致しただけだ」と冷徹に語り、コジマが築き上げた価値観を根底から覆します。

さらに追い打ちをかけるように、診察した医師からある事実を告げられます。

「僕」の長年のコンプレックスであった斜視が、たった一万五千円で治る簡単な手術だというのです。

公園でのクライマックス

この「現実的すぎる解決策」に、「僕」の心は大きく揺らぎます。

しかし手術の可能性をコジマに伝えたとき、彼女はそれを「しるし」を捨てる裏切り行為だと激しく拒絶し、ふたりの絆は決定的に断絶してしまいました。

その後、コジマに呼び出された公園で、ふたりはクラスメイト達の罠にはまります。そこで性的な行為を強要され追い詰められた瞬間、コジマは常軌を逸した行動に出ました。

コジマは突然自ら服を脱ぎ捨て、裸のままいじめっ子たちに歩み寄り、高らかに笑ったのです。

その異様な光景に誰もが圧倒され、その場は収束します。それが、「僕」がコジマを見た最後の姿となりました。

新しい世界の発見

この凄惨な事件を経て、「僕」は初めて継母にいじめのすべてを打ち明けます。

そこで得たのは、コジマの殉教的な思想でも、百瀬の冷酷な論理でもない、ただ「目はただの目だよ」と語る、穏やかで力強い肯定でした。

そして「僕」は誰のためでもなく、自分自身の意志で斜視の手術を受けることを決意します。

物語の最後、病院の帰り道で眼帯を外した「僕」の目に映ったのは、これまで経験したことのない「奥行き」のある世界でした。

それはコジマが語ったような意味のある天国ではなく、ただ圧倒的に美しい光景です。

誰に伝えることもできない、自分だけのあまりにも美しい世界でした。

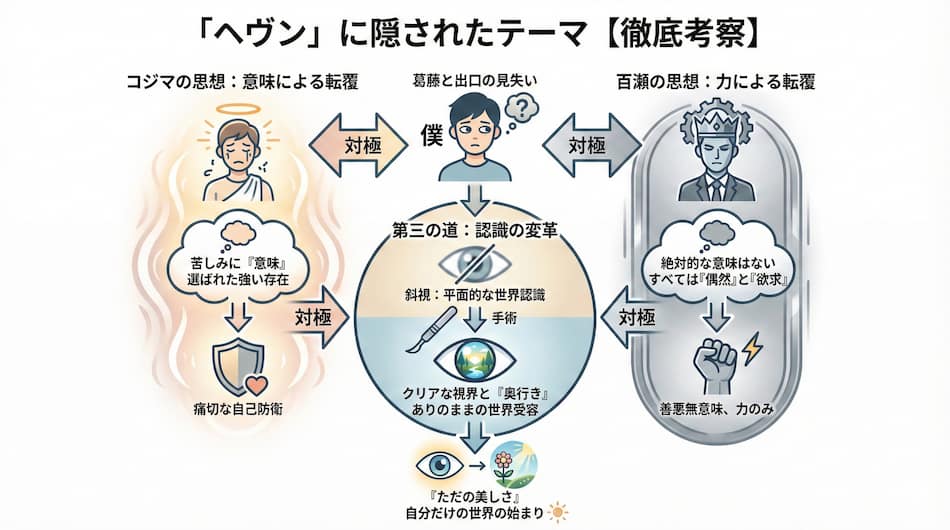

『ヘヴン』に隠されたテーマ【徹底考察】

『ヘヴン』は、単にいじめの残酷さを描いた物語に留まりません。その核心には、読む者自身の価値観を根底から揺さぶる、深く哲学的な問いかけがいくつも隠されています。

中心にあるのは、「善と悪の基準は本当に絶対的なものなのか」という、簡単には答えの出せないテーマです。

対極的なふたつの思想

本物語は、ふたつの対極的な思想の衝突によって動いていきます。

ひとつはコジマが掲げる、「意味による転覆」とでも呼ぶべき思想です。

彼女はいじめという耐え難い苦しみに「意味」を与え、それに耐える自分たちを「選ばれた強い存在」と位置づけることで、価値観を逆転させようと試みます。

これはあまりにも過酷な現実を生き抜くための、痛切な自己防衛の手段といえるでしょう。

それに対して百瀬は、「力による転覆」というべき冷徹な現実を突きつけます。彼によればこの世界に絶対的な意味などはなく、すべては「たまたま」起こる偶然と、個人の欲求の結果に過ぎません。

善悪の物差し自体が無意味であり、大切なのは自分の身を守るための「力」だけだと主張します。

このふたつの思想は正反対に見えながら、どちらも他者を必要としない自己完結した世界であり、主人公の「僕」はその間で出口を見失い葛藤するのです。

認識の変革と「第三の道」

そして本物語が最終的に示すのは、そのどちらでもない第三の道です。

「僕」の斜視は、世界を平面(二次元)的にしか捉えられない、彼の精神的なあり方を象徴しています。

「僕」が最後の場面で手術によって手に入れるクリアな視界と「奥行き」の感覚は、単に目が治った以上の、世界認識の根本的な変革を意味します。

それはコジマのように意味を求め続けるのでもなく、百瀬のように無意味だと突き放すのでもない、ただそこにある世界をありのままに受け入れるという視点です。

継母の「目なんて、ただの目だよ」という言葉に象徴されるように、「僕」は自らの意志で現実と向き合うことを選びます。

最後に「僕」が見た「ただの美しさ」は、誰かに与えられた意味や解釈を必要としません。それは僕自身が初めて見つけ出した、自分だけの世界の始まりを告げているのではないでしょうか。

川上未映子が語る『ヘヴン』に込めた想い

作者の川上未映子さんは、本作品が単純なメッセージを伝えるためのものではないと語っています。

『ヘヴン』は、川上さん自身が「善と悪とは何か」「なぜ理不尽なことはなくならないのか」といった、今もなお考え続けている根源的な問いから生まれた物語です。

物語がもつ「イデア」に従う

川上さんによれば、執筆する際には、物語そのものがもつ「こう書かれたがっている」という強い力、いわば「物語のイデア(あるべき姿)」に導かれる感覚があるといいます。

そのため『ヘヴン』では、いじめを一方的に非難して終わらせるのではなく、登場人物たちのまったく異なる価値観や哲学を、それぞれの正義としてぶつけ合わせる手法が取られました。

このようにあえて簡単な結論を出さず、さまざまな立場の考えをそのままの形で提示しています。

それはこの複雑な問題に対して、読者一人ひとりが自分自身の答えを見つけ出すための余地を残しているからに他なりません。

本小説は作者から読者への真摯な問いかけであり、簡単には答えの出ないテーマと深く向き合った作品といえるでしょう。

読者の感想・評価まとめ

『ヘヴン』は、そのテーマの重さから、読者の間で評価が大きく分かれる作品です。

多くの人が「生涯忘れられない傑作」と称賛する一方で、そのあまりの壮絶さに「最後まで読むのが辛かった」という声も同じくらい多く存在します。

称賛と感動の声

肯定的な感想で特に目立つのは、物語のもつ哲学的な深さです。

いじめという苦しみに意味を見出そうとするコジマの思想。そして「すべては無意味だ」と断じる百瀬の論理。このふたつがぶつかり合う場面は、多くの読者に強烈な印象を残しました。

またすべての苦しみを乗り越えた、主人公が目にするラストシーンの美しさには、「希望に満ちていた」「カタルシスを感じた」といった感動の声が多数寄せられています。

川上未映子さん『ヘヴン』

— moriyumi🏳️🌈🐟通訳案内士 (@moriyumi0721) January 31, 2024

すごかった…。こんなに小説に圧倒されたのは、いつぶりだろう。感想とか、全然言葉にできない。できなくて当然というか、すべきではないとも思う

なぜいままで読んでいなかったのかと自分を詰りたくなるような、でもきっといまが出会うべきときだったのかもとも pic.twitter.com/2RUGzCnpXx

読むのが辛いという意見

その一方で、本作品を読む上での注意点も指摘されています。

「ヘヴン」川上未映子 いじめられている二人の中学生が主人公。しかもいじめという軽い言葉でなく、犯罪と言ってもいいような仕打ちを受ける二人。この小説の中でいじめる側の言い分が出てくるが、吐き気がするほど厭な気分になる。ページをめくる手が止まらない一冊。でも読み返すのは辛い一冊。

— ひろか (@piloka) October 10, 2012

作中で描かれる暴力の描写は一切手加減がなく、非常に具体的です。そのため、「読んでいて気分が悪くなった」「あまりの痛々しさに目を背けたくなった」と感じる読者も少なくありません。

主人公の無力さやコジマの独特な思想に共感できず、終始重苦しい気持ちになったという意見も見られます。

読む人を選ぶ、挑戦的な一冊

以上のように、『ヘヴン』は決して気軽に楽しめるエンターテインメント小説ではありません。

読者に対して思考すること、そして精神的な強さを要求する作品です。

しかしその挑戦的な内容だからこそ、読み終えた後も長く心に残り続ける、忘れがたい読書体験を提供してくれることは間違いないでしょう。

小説に没入して吐くことになるとは。

— 久高諒也(りょーや) (@OkiToyaWriter) October 14, 2025

ある人に勧められたいじめを題材にした小説を読んでいたのだけど、体が震えて、呼吸がキツくなり、胃から晩飯が込み上げて吐いてしまった。いい本だけど、気合いが入ります。『ヘヴン』って小説。

『ヘヴン』に関するQ&A

Q1 『ヘヴン』は読むのが辛い「鬱小説」ですか?

はい、作中でのいじめの描写が非常に具体的で生々しいため、読むのが辛いと感じる方は少なくありません。

しかし物語の最後には確かな希望が描かれており、単なる「鬱小説」と一言では表せない作品です。

物語の大部分で、主人公たちが受ける身体的、精神的な苦痛が詳細に描かれています。

このため読者によっては気分が落ち込んだり、読み進めるのが困難に感じられたりする場合があるでしょう。

実際に多くの読者レビューで「胸が苦しくなった」「あまりにリアルで辛い」といった声が上がっています。その一方で、すべての苦しみを経た上での結末には救いがあるのも事実です。

「辛かったけれど、最後まで読んで本当によかった」「ラストシーンの美しさに涙が出た」という感想も同じくらい多く見られるのです。

読む人のタイミングや経験によって、受け取り方が大きく変わる一冊といえます。

Q2 タイトルにはどんな意味が込められていますか?

作中ではっきりと「これだ」と定義されていませんが、タイトルである『ヘヴン』には、いくつかの意味が重なっていると考えられます。

まず1つ目は、登場人物のコジマが名付けた、ある絵画の名前です。

彼女によれば、その絵は「とてもつらいことを乗り越えたふたりがたどり着いた、何でもないけれど幸福な部屋」を描いたものであり、彼女にとっての理想郷を象徴しています。

2つ目として、いじめっ子の百瀬が語る「天国も地獄もここにある」という考え方があります。

これはどこか特別な場所ではなく、今いるこの現実世界の捉え方次第で、世界はヘヴンにも地獄にもなりうる、という解釈を示唆するものです。

そして最後に、物語のラストで主人公が手術を経て初めて目にする、圧倒的に美しい世界そのものが、彼にとっての「ヘヴン」だったと捉えることもできるでしょう。

このように、タイトルは読者の解釈に委ねられた、奥行きのある言葉になっています。

Q3:小説「ヘヴン」を原作とした映画はありますか?

いいえ、2025年8月現在、小説『ヘヴン』を原作とした実写映画は公開されていません。

しばしば映画化に関する情報が散見されます。これはトム・ティクヴァ監督、ケイト・ブランシェット主演の同名の映画『ヘヴン』(原題: Heaven、2002年公開)との混同によるものと考えられます。

川上未映子さんの他の小説、例えば『アイスクリームフィーバー』などは映画化されています。しかし『ヘヴン』の物語に触れるには、現在のところ原作の小説を読む必要があります。

小説『ヘヴン』のあらすじと要点の総まとめ

『ヘヴン』は、他人の思想に頼るのではなく、自らの目で世界を見つめることの尊さを、静かに、しかし力強く教えてくれる物語です。

それでは最後にポイントを箇条書きでまとめます。

- 川上未映子による、いじめを題材にした初の長編小説である

- 国内外で文学賞を受賞し、ブッカー国際賞の最終候補にも選出された

- 主人公は斜視を理由にいじめを受ける14歳の「僕」

- 同じくいじめの標的である少女コジマとの秘密の交流で物語は動く

- いじめは二ノ宮が主導し、傍観者である百瀬が独自の哲学を語る

- コジマは苦しみに「意味」があり、耐えることこそ強さだと考える

- 百瀬は全てを「偶然」とし、善悪という価値基準そのものを否定する

- 主人公はふたりの対極的な思想の間で激しく葛藤する

- 物語の終盤、彼は誰の思想にも依存せず、自らの意志で手術を決意

- ラストは、手術で得た新しい視界で「奥行き」のある世界を見る場面で終わる

- 善悪の相対性や世界の認識方法といった、深いテーマを内包する

- 作者は明確な答えを示さず、解釈を読者に委ねる構成を取っている

- 壮絶な描写ゆえに、読者からの評価は「傑作」と「読むのが辛い」に分かれる

最後までお読みいただき、ありがとうございました。書評ブロガーのヨミトがお届けしました。(プロフィールはこちら)

参考情報

講談社『ヘヴン』特設ページ

原作でしか味わえない「深淵」がある

あらすじや考察で物語の構造を理解しても、川上未映子さんの緻密な文体や、圧倒的なラストシーンの「美しさ」は、実際の文章でしか味わえません。

缶コーヒー2本分程度の価格で、一生心に残るかもしれない深い読書体験が得られます。ぜひ、あなた自身の目で確かめてみてください。