※【PR】この記事には広告を含む場合があります。

この記事でわかること

✓ 「舌切り雀」の物語の始まりから結末までの詳しい流れ

✓ 心優しいお爺さんや欲張りなお婆さん、雀といった登場人物の性格と役割

✓ 物語から学べる主な教訓、例えば正直さの大切さや欲張ることの愚かさ

✓ 物語の背景にある原作や発祥地の説、そして「怖い」といった多様な解釈

誰もが一度は聞いたことのある昔話、「舌切り雀」。心優しいお爺さんと欲張りなお婆さん、そして言葉を話す雀の物語は、私たちに何を語りかけているのでしょうか。

ここでは、「舌切り雀」のあらすじをわかりやすく解説するのはもちろんのこと、登場するキャラクターたちの知られざる性格や、物語に隠された深い教訓もご紹介。

さらに「実は怖い話だった?」といった少し意外な解釈まで、徹底的に掘り下げていきます。

読み進めるうちに、あなたもきっと「舌切り雀」の新たな魅力に気づき、誰かに話したくなるはずです。

『舌切り雀』のあらすじと物語の核心を解説

この章では「舌切り雀」に関する次のことを、詳しく解説していきます。

- まずは知りたい!舌切り雀あらすじを簡単に紹介

- 物語の主要キャラクターたちを紹介

- 全貌がわかる!舌切り雀詳細なあらすじ

- 「舌切り雀」が伝える教訓とは?

- 昔話「舌切り雀 本当は怖い」と言われる理由

まずは知りたい!舌切り雀あらすじを簡単に紹介

「舌切り雀」は、心優しいお爺さんの親切が報われ、欲張りなお婆さんがその行いによって良くない結果を迎える、教訓を含んだ日本の代表的な昔話です。

物語のはじまりと事件

物語の大筋は、ある日お爺さんが怪我をした雀を助け、家に連れ帰って大切に世話をするところから動き出します。しかしお爺さんの留守中に悲劇が起こるのです。

お婆さんが雀が糊を食べてしまったことに腹を立て、雀の舌を切って追い出してしまいます。帰宅したお爺さんはそれを聞いて悲しみ、雀を探しに山へ入っていくのでした。

雀のお宿での再会と2つのつづら

山奥で「雀のお宿」を見つけたお爺さんは、助けた雀や他の雀たちから心温まるもてなしを受けます。そして帰り際に、お土産として大小2つのつづらを差し出されました。

お爺さんは小さい方のつづらを選び持ち帰ります。家でつづらを開けると、中からはたくさんの宝物が出てきました。

この話を聞いたお婆さんは、自分も宝物を得ようと雀のお宿へ押しかけ、今度は大きなつづらを強引に受け取ります。ところが、家路を急ぐ途中で待ちきれずにつづらを開けてしまいました。

すると中から出てきたのは宝物ではなく、お化けや虫、蛇といった恐ろしいものでした。

お婆さんは驚き、慌てて逃げ帰るというのが、一般的に知られているあらすじです。

このように、登場人物の行いがその後の運命を大きく左右する様子が描かれています。

物語の主要キャラクターたちを紹介

「舌切り雀」には、非常に対照的な性格を持つ人物たちが登場し、物語を印象深いものにしています。それぞれのキャラクターが、物語の中で大切な役割を担っています。

心優しいお爺さん

まずお爺さんは心優しく、生き物に対して深い愛情を持つ人物として描かれます。

怪我をした雀を見過ごせずに助け、家に連れ帰って世話をする行動は、お爺さんの温かい人柄をよく表しているでしょう。

雀のお宿でもてなしを受けた際も、謙虚な態度で小さいつづらを選ぶなど、欲のない正直な性質がうかがえます。

欲張りなお婆さん

一方のお婆さんは欲が深く、短気で意地悪な性格として登場します。

お爺さんが雀を可愛がることを快く思わず、雀が糊をなめた際にはその舌を切ってしまうという行動は、お婆さんの厳しい一面を示します。

さらにお爺さんが宝物を得たと知ると、自分もより多くの宝を得ようと行動し、結果として手痛い目に遭うことになるのです。

物語の鍵を握る雀

そして物語の中心となるのが雀です。お爺さんに助けられた恩を忘れず、お爺さんがお宿を訪れた際には心からもてなします。この行動は、感謝の気持ちを大切にする存在であることを示しています。

しかしお婆さんの強欲な態度に対しては、恐ろしいものが入ったつづらを渡すなど、厳しい一面も見せます。

物語の中で善行には報いを、悪行には罰を与えるという役割を担っているようです。

全貌がわかる!舌切り雀詳細なあらすじ

「舌切り雀」の物語は、心優しいお爺さんと、少し欲張りで気難しいお婆さんが暮らしていたところから始まります。

お爺さんと雀の出会い

ある日のこと、お爺さんは山で怪我をして弱っている一羽の雀を見つけました。かわいそうに思ったお爺さんは、雀をそっと家に連れ帰り、手厚く介抱します。

お爺さんは雀に「おちょん」といった名前をつけ、まるで自分の子どものように可愛がりました。

日々は穏やかに過ぎていくかに見えました。

事件の発生と雀の追放

しかしお婆さんは、お爺さんが雀ばかりを大切にする様子を、あまり快く思っていませんでした。

お爺さんが出かけていたある日のことです。お婆さんが洗濯に使うために用意していた糊を、お腹を空かせた雀が食べてしまいました。

これに気づいたお婆さんは大変怒り、「悪さをしたのはこの舌か」と言って、なんと雀の舌をハサミでちょん切ってしまったのです。そして痛がる雀を家の外へ追い出してしまいました。

この出来事が、物語を大きく動かすことになります。

雀を捜すお爺さんの旅

家に帰ってきたお爺さんは、お婆さんから事の次第を聞き、雀の身を案じて涙を流します。そして翌日早くから、雀を探しに山へと分け入っていきました。

「舌切り雀、お宿はどこだ」と呼びかけながら探し歩くと、竹林の奥に立派な「雀のお宿」を見つけ出すことができました。

雀のお宿での歓待

中から現れたのは、あのお爺さんが助けた雀でした。雀は、お爺さんの来訪を大変喜び、丁重に宿へと招き入れます。

そして糊を食べてしまったことを詫び、お爺さんの変わらぬ優しさに深く感謝しました。

雀たちは、お爺さんのためにおいしいご馳走をたくさん用意します。美しい歌や踊りを披露するなどして、心からもてなしてくれたのです。

2つのつづらとお爺さんの選択

楽しい時間はあっという間に過ぎ、お爺さんが家に帰る時間になりました。

雀はお土産として大小2つのつづらを差し出し、「どちらかお好きな方をお持ち帰りください」と言います。

お爺さんは「私は年寄りなので、重いものは持てませんから」と、小さい方のつづらを選びました。

家に帰ってつづらを開けてみると、中には目もくらむような金銀財宝がたくさん詰まっていたのです。

お爺さんの謙虚さが福を呼びました。

お婆さんの強欲と結末

この話を聞いた欲張りなお婆さんは、自分も宝物が欲しいと目を輝かせます。

「大きなつづらにはもっとたくさんの宝物が入っているに違いない」と考え、すぐさま雀のお宿へと出かけていきました。

お宿に着いたお婆さんは、雀たちのもてなしもそこそこに、大きなつづらを要求します。

帰り道、重いつづらを背負いながらも、中身が気になって仕方がありませんでした。

雀からは「家に着くまで開けてはいけません」と言われていましたが、とうとう我慢できずに途中でつづらの蓋を開けてしまいました。

すると中から飛び出してきたのは、お化けや蛇、虫といった恐ろしいものばかりでした。

お婆さんは恐怖に叫び声をあげ、命からがら家に逃げ帰ったということです。

「舌切り雀」が伝える教訓とは?

「舌切り雀」の物語からは、私たちが生きていく上で大切にしたい、いくつかの教訓を読み取ることができます。

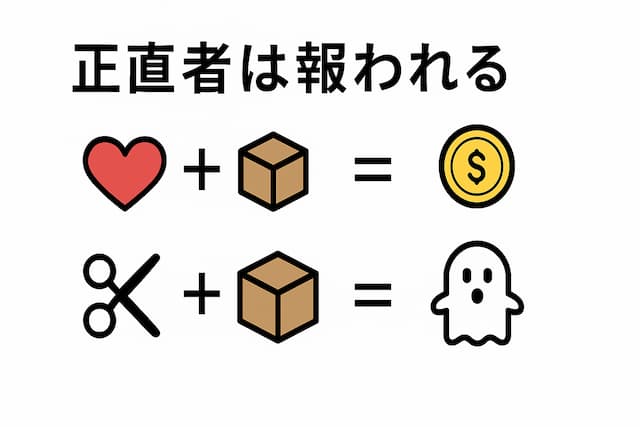

善行と悪行の報い

もっとも中心となるのは、善い行いには良い報いがあり、悪い行いや強欲な心は結局のところ自分に良くない結果をもたらす、ということです。この点は、物語全体を通して明確に描かれています。

お爺さんの行動を振り返ってみますと、彼は怪我をした雀に対して無償の愛情を注ぎ、助けました。その親切な心と謙虚な態度は、最終的に雀からの感謝ともてなし、そして宝物という形で報われます。

小さいつづらを選んだことにも、お爺さんの欲のなさや相手を気遣う心が表れているでしょう。

一方、お婆さんの行動は対照的です。雀の些細な過ちに対して舌を切るという残酷な仕打ちをしました。

お爺さんが宝物を得たと知れば、自分もより多くのものを得ようと強欲になります。その結果、大きなつづらから現れたのは、期待した宝物ではなく、恐ろしいお化けや害虫でした。

これは自分の利益ばかりを追求し、他者を思いやる心を持たないことへの戒めと解釈できます。

正直さ、謙虚さ、親切の大切さ

このように「舌切り雀」は正直であること、謙虚であること、そして他者に対して親切にすることの大切さを教えてくれます。

また欲張りすぎることの愚かさや、無慈悲な行いがどのような結末を招くかについても、わかりやすく示している物語といえるでしょう。

これらの教訓は昔も今も変わらず、私たちの心に響くものがあります。

昔話「舌切り雀 本当は怖い」と言われる理由

「舌切り雀」は、多くの場合、教訓的な昔話として語り継がれています。しかし物語の細部に目を向けると、実は「怖い」と感じさせる要素がいくつか含まれていることに気づきます。

直接的な暴力描写

まず物語の中心となる出来事、お婆さんが雀の舌をハサミで切ってしまう場面は、非常に直接的で暴力的な行為です。

言葉を発する「舌」を奪うこの描写は、単なるお仕置きを超えた残酷さを感じさせ、聞く人に強い印象を残します。この生々しさが、怖さの一因となっているのです。

つづらの中身の恐怖

次に、お婆さんが欲張って持ち帰った大きなつづらの中身も、恐怖を感じさせる点です。

宝物を期待して開けた箱から、蛇や虫、お化けといったおぞましいものが出てきて襲いかかるという展開は、視覚的にも強烈な恐怖を呼び起こします。

これは単に、「悪いことをしたから罰が当たった」という説明だけでは片付けられない、生々しい恐怖といえるでしょう。

読者の想像力をかき立てる部分でもあります。

雀の意図に対する深読み

さらに雀の行動について深く考えると、別の怖さが見えてくることがあります。

助けられた雀がお爺さんに恩返しをする一方で、お婆さんには恐ろしい中身のつづらを渡すのは、意図的な復讐だったのではないか、という解釈です。

もし雀が明確な悪意を持ってお婆さんを陥れようとしたのなら、純粋な恩返しの物語という側面だけでは語れなくなります。

雀の静かな怒りのようなものが感じられるかもしれません。

隠された人間関係の暗示

また一部の解釈では、この物語が人間の複雑な関係性を描いた隠喩であるともいわれています。

例えば、雀を若い女性、お爺さんをその女性に心惹かれる人物、お婆さんを嫉妬深い妻と見立てる考え方です。

このような視点に立つと、舌を切る行為や宝物の意味合いが変わってきます。

物語に人間の愛憎や裏切りといった暗いテーマが潜んでいるように感じられ、子ども向けの昔話とは思えない深層的な怖さが浮かび上がってきます。

これらの要素が、「舌切り雀」が時に怖い話として語られる理由といえるでしょう。

深掘り!『舌切り雀』のあらすじと興味深い考察

この章ではさらに一歩踏み込んで、次のことを取り上げ、「舌切り雀」が持つ奥深い側面や興味深い点について考察していきます。

- 意外な視点「スズメが悪い」という解釈は成り立つ?

- 物語の鍵「つづら」が象徴するものとは?

- 本作のルーツを探る|原作・元ネタ・発祥地

- もっと知りたい!「舌切り雀」Q&A

意外な視点「スズメが悪い」という解釈は成り立つ?

「舌切り雀」では、一般的に欲張りなお婆さんが悪役として描かれます。そして心優しいお爺さんと、恩返しをする雀が良い役回りとして認識されています。

しかし少し視点を変えてみると、「本当にスズメはまったく悪くないのだろうか」という疑問も生まれてくるかもしれません。

物語の発端となった雀の行動

雀の行動を振り返ると、物語の発端は、雀がお婆さんの作った洗濯糊を食べてしまったことです。これは雀自身の所有物ではなく、結果的にお婆さんを怒らせる原因となりました。

この行為自体は、雀に悪気があったわけではないかもしれませんが、結果として問題を引き起こしたといえます。ここが議論の始まりです。

雀の不誠実さの可能性

また一部の伝承や異本によっては雀が糊を食べた後、それを隠そうとして嘘をついたと描かれている場合もあるようです。

もし雀が不誠実な行動をとったのだとすれば、その点において雀にも非があったと考える余地が出てきます。ただしこれは、すべてのバージョンに共通するわけではありません。

報復の度合いについて

さらにお婆さんに対して、恐ろしいものが入った大きなつづらを渡した雀の行動は、単なる「お仕置き」と見るか、あるいは「過剰な報復」と見るかで評価が変わってきます。

もし雀が意図的に、お婆さんをひどい目に遭わせようと考えて行動したのなら、それは恩返しの物語の範疇を超えるかもしれません。

この点が、雀の行動をどう捉えるかの分かれ道になるでしょう。

もちろんこれらの点を考慮しても、お婆さんが雀の舌を切ったという行為はあまりにも残酷です。

雀が受けた仕打ちの方がはるかに大きいと考えるのが一般的です。

物語の構造としても、お婆さんの強欲さが最終的な破滅を招くという教訓を強調するように作られています。

ですから「スズメが悪い」と断定することは難しいものです。しかし物語の細部や異なる伝承に目を向けると、雀の行動にも議論の余地がまったくないわけではない、という見方もできるでしょう。

物語の登場人物を様々な角度から見ることで、より深い理解につながることもあります。

物語の鍵「つづら」が象徴するものとは?

「舌切り雀」の物語の中で、クライマックスともいえる場面に登場する「つづら」は、単なるお土産の箱以上の、深い意味を持つ重要な小道具です。

このつづらが何を象徴しているのかを考えると、物語の教訓がより鮮明になります。

内面を映す鏡としてのつづら

まずつづらは登場人物の「選択」と、その人の「内面」を映し出す鏡のような役割をしています。

お爺さんは、雀から大小2つのつづらを勧められた際、自分の年齢や持ち運びのことを考えて「小さい方で十分です」と謙虚に選びます。

一方のお婆さんは宝物への強い欲から、迷わず「大きい方のつづら」を要求しました。

このようにどちらのつづらを選ぶかという行為が、それぞれの性格や心のありようをハッキリと示しているのです。

行いの結果を象徴する中身

そしてつづらの中身は、それぞれの「行いに対する結果」を象徴しています。

お爺さんが持ち帰った小さいつづらからは、金銀財宝が出てきて、彼の親切な行いが報われたことを示します。

対照的に、お婆さんが持ち帰った大きいつづらからは、お化けや虫、蛇といった恐ろしいものばかりが現れました。

お婆さんの強欲で残酷な行いが、招いた災いを具体的に表しています。

見た目と本質の対比

さらに小さいつづらに価値あるものが、大きい方のつづらに恐ろしいものが入っているという設定は、「見た目だけで物事の本当の価値は判断できない」という教えも暗示しています。

大きく立派に見えるものが必ずしも良いものとは限らず、控えめで質素に見えるものの中にこそ真の価値が潜んでいることがある、というわけです。

このように、「つづら」は物語の結末を決定づけるだけでなく、登場人物の性格や行い、物語全体の教訓を象徴する、非常に重要な鍵となっているといえるでしょう。

本作のルーツを探る|原作・元ネタ・発祥地

多くの人々に親しまれている「舌切り雀」ですが、この物語がどのようにして生まれ、語り継がれてきたのか、その背景には興味深い歴史があります。

原型とされる「腰折れ雀」

「舌切り雀」の元になったお話として、もっとも有力視されているものがあります。

それは鎌倉時代初期にまとめられた説話集、『宇治拾遺物語(うじしゅういものがたり)』に収められている「腰折れ雀(こしおれすずめ)」というお話です。

「腰折れ雀」では、腰の骨を折った雀を心優しいお婆さんが助けます。後に雀がそのお礼として瓢箪(ひょうたん)の種を持ってきます。

その種を蒔くと、善い人のもとでは瓢箪からお米がたくさん出てきますが、欲張りな人が真似をすると、瓢箪から蛇や化け物が出てきて酷い目に遭う、という筋書きです。

雀への恩返しや、善い行いと悪い行いで結果が異なる点は「舌切り雀」と共通しています。

しかし雀が怪我をする理由や報酬の形、お爺さんが「雀のお宿」を訪ねるという展開は「舌切り雀」独自のものといえるでしょう。

また古い時代の中国の物語などにも、動物への行いによって報われたり罰を受けたりする似たような話が見られます。

「舌切り雀」は様々な物語の影響を受けながら、形作られてきた可能性も考えられます。

「発祥の地」にまつわる説

物語が生まれた「発祥の地」については、いくつかの説があります。その中でも特に有名なのが群馬県の磯部温泉です。

明治時代の児童文学者である巌谷小波(いわやさざなみ)がこの地を訪れた際に、「舌切り雀」伝説の場所として紹介したことなどから、広く知られるようになりました。

その他にも北陸地方などが発祥の地ではないか、という説もあります。

昔話が特定の場所だけでなく、日本の広い範囲で語り継がれてきたことがうかがえます。

古典文学としての「舌切り雀」

古典文学との関わりでいえば、前述の「腰折れ雀」が鎌倉時代の重要な文学作品に収録されていること自体が、その古さを示しています。

さらに江戸時代に入ると、「舌切り雀」は絵入りの読み物である「草双紙(くさぞうし)」の題材として庶民にも広く親しまれるようになりました。

これらの草双紙では、子供たちにもわかりやすく教訓を伝える工夫がされており、当時の人々がこの物語をどのように楽しんでいたかを知ることができます。

このように「舌切り雀」は、古い時代の物語にルーツを持ちながら、時代や地域を超えて多くの人々に語り継がれ、日本の文化の中で豊かな歴史を刻んできた物語なのです。

もっと知りたい!「舌切り雀」Q&A

「舌切り雀」の物語について、多くの方が抱くかもしれないいくつかの疑問にお答えします。これらのQ&Aを通じて、物語への理解をさらに深めていきましょう。

雀のお宿はどこにあるの?

物語の中で、お爺さんが訪ねる「雀のお宿」は、深い竹林の奥にあるとされています。そこは雀たちが人間のように暮らし、言葉を交わす不思議な場所、まるで隠れ里のように描かれています。

このような設定は日常の世界とは異なる、少し神秘的な雰囲気を物語に与えています。

現実の世界では、群馬県にある磯部温泉が「舌切り雀のお宿があった場所」として特に有名です。

明治時代の児童文学者である巌谷小波がこの地を訪れ、そう伝えたことなどから広く知られるようになりました。

現在でも、この地域には物語にちなんだ場所や言い伝えが残っているようです。

もちろん、昔話ですので日本各地に似たような伝承があるかもしれません。しかし磯部温泉は、その代表的な場所のひとつといえるでしょう。

おじいさんのつづらとおばあさんのつづら、中身は何だった?

物語の重要な場面で登場する2つのつづらですが、その中身は対照的でした。

まず心優しいお爺さんが雀からもらった小さい方のつづらには、たくさんの宝物が入っていました。

具体的には大判や小判、きらびやかな金銀、美しい珊瑚や宝珠など、見るからに価値のある品々です。

これらは、お爺さんの親切な行いに対する雀からの感謝のしるしといえるでしょう。

一方、欲張りなお婆さんが無理に手に入れた大きい方のつづらには、期待した宝物とはまったく違う、恐ろしいものばかりが詰まっていました。

なかから現れたのはひとつ目小僧のようなお化けや妖怪、毒を持つ蛇や気味の悪い虫など、お婆さんを恐怖に陥れるものたちです。

この中身は、お婆さんの強欲で意地悪な心とその行動が招いた結果を象徴しているようです。

なぜおばあさんはあんなに欲張りだったの?

物語の中でお婆さんは、非常に欲張りな人物として描かれていますが、その理由についてはいくつかの考え方があります。

ひとつには昔話における役割として、お婆さんの強欲な性格が設定されているという見方です。

お爺さんの優しさや正直さを際立たせることが、ひとつの理由として考えられます。

また「欲張ると良いことはない」という物語の教訓をわかりやすく示すために、対照的な存在として欲深いキャラクターが必要だったのかもしれません。

人間的な背景や感情の考察

また別の見方をすれば、お婆さんの行動は人間誰しもが心の中に持つ可能性のある弱さや欲望を、物語として少し大げさに表現したものと捉えることもできます。

例えば、日々の生活に不満があったり、お爺さんが雀ばかりを可愛がることに寂しさや嫉妬を感じていたりしたのかもしれない、と想像することも可能です。

そのような複雑な気持ちが、歪んだ形で強欲な行動として現れたと解釈することもできるでしょう。

このようにお婆さんの性格や行動には、物語を面白くするための工夫と、もしかすると人間の複雑な一面が反映されているのかもしれません。

『舌切り雀』あらすじと物語のポイントをまとめ

「舌切り雀」が示す親切と強欲の対照的な結末は、私たちに時代を超える大切な教訓を教えてくれます。

この記事を通じて、物語の背景や多様な解釈に触れ、その奥深い魅力の一端でも感じていただけたなら幸いです。

それでは最後にポイントを箇条書きでまとめます。

- 「舌切り雀」は親切な者が報われ強欲な者が罰せられる教訓的な日本の昔話である

- 主な登場人物は心優しいお爺さん、欲張りなお婆さん、そして恩返しをする雀だ

- お爺さんは怪我をした雀を助け、後に雀のお宿で小さいつづらから宝物を得る

- お婆さんは雀の舌を切り、大きなつづらを選んで中から出た化け物に襲われる

- 物語は正直さや謙虚さの大切さ、そして欲張ることの愚かさを明確に示す

- 舌を切るという行為や葛籠の恐ろしい中身には残酷で怖い一面も存在する

- 雀がお婆さんへ意図的に復讐した可能性も解釈の一つとして語られる

- 雀が最初に糊を食べた点などから、雀の行動の是非を問う視点も存在する

- 大小のつづらは登場人物の内面や選択、そしてその結果を象徴する重要な鍵だ

- この物語の原型は鎌倉時代の説話集『宇治拾遺物語』の「腰折れ雀」とされる

- 群馬県の磯部温泉が「舌切り雀」の発祥の地として最もよく知られている

- 江戸時代には絵入りの読み物「草双紙」として庶民に広く親しまれた

- 雀のお宿や葛籠の中身の詳細は物語の魅力と教訓を深めている

最後までお読みいただき、ありがとうございました。この記事が、あなたの作品理解を深める一助となれば幸いです。

執筆者:ヨミト(コンテンツライター)

【運営者プロフィールはこちら】