※【PR】この記事には広告を含む場合があります。

この記事でわかること

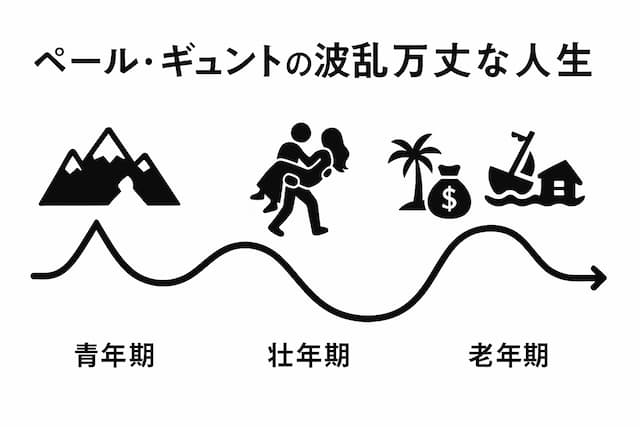

✓ 主人公ペールの波乱万丈な生涯と物語の結末が明らかになる

✓ 物語を彩る主要な登場人物とその関係性が理解できる

✓ グリーグ作曲の有名な組曲と、各曲が描く場面について知ることができる

✓ 作品が問いかける「自己とは何か」などの深遠なテーマに触れることが可能

「自分とは、一体何者なのだろう?」

もしあなたが人生で一度でもそう自問したことがあるなら、150年以上も前に生まれたこの物語の主人公に、きっと心を重ねるはずです。

ノルウェーの劇作家イプセンが生んだ、嘘つきで夢想家、けれどどこか憎めない型破りな男、ペール・ギュント。

彼の壮大で波乱に満ちた生涯は、作曲家グリーグのあまりにも有名な音楽と共に、今も私たちの魂を揺さぶります。

故郷での騒動、世界を巡る冒険、そして人生の終わりにペール・ギュントが見出したものとは?

この記事を読めば、ペールの嘘と真実、愛と裏切り、栄光と挫折の物語の全貌から、心に残る登場人物、名曲が彩る名場面について知ることができます。

壮大な物語『ペールギュント あらすじ』を徹底解剖

この壮大な物語をより深く理解していただくために、この章では以下の4つの柱で「ペール・ギュント」の世界を徹底的に解剖していきます。

- 「ペール・ギュント」とは?基本情報と魅力

- 主な登場人物を紹介

- あらすじと物語の重要な場面

- 「ペール・ギュント」が問いかける意味とは何か

「ペール・ギュント」とは? 基本情報と魅力

「ペール・ギュント」は、19世紀ノルウェーを代表する劇作家ヘンリック・イプセンが1867年に書き上げた戯曲(劇詩)です。

これに同じくノルウェーの作曲家エドヴァルド・グリーグが劇付随音楽を作曲したことで、世界的に知られる作品となりました。

この作品がもつ大きな魅力のひとつは、主人公ペール・ギュントの型破りで波乱に満ちた生涯を描いている点です。

そしてもうひとつは、その物語の根底に「人間とは何か」「真の自己とは何か」といった普遍的な問いを投げかけている点にあります。

戯曲の成り立ちと初演

イプセンによる戯曲は全5幕から構成されており、その詩的な韻文は物語に深みとリズムを与えています。

興味深いことに、この戯曲は当初、舞台上演を前提として書かれたわけではありませんでした。

しかし1876年2月24日、クリスチャニア(現在のオスロ)の国民劇場で、グリーグがイプセンの依頼を受けて作曲した劇音楽と共に初演されると、大きな成功を収めたのです。

物語の背景と音楽

イプセン自身は、物語の主人公ペール・ギュントを「近代のノルウェー民話に登場する半ば伝説的、半ば架空的人物」と説明しています。

ノルウェーの民話を素材としつつも、イプセン独自の洞察と創作によって、単なる冒険譚を超えた人間ドラマへと昇華されています。

またグリーグによる劇音楽は、作品の雰囲気を豊かにするだけでなく、後に彼自身が選んだ楽曲からなる2つの演奏会用組曲としても編まれました。

これらの組曲はクラシック音楽の重要なレパートリーとして、今日でも広く愛聴されているのです。

主な登場人物を紹介

「ペール・ギュント」の物語を深く味わう上で、個性あふれる登場人物たちの理解は不可欠です。それぞれのキャラクターが、主人公ペールの多面的な性格を浮き彫りにし、物語に彩りと奥行きを与えています。

主人公とその家族

まず物語の中心にいるのは、主人公のペール・ギュントです。

彼は落ちぶれた豪農の息子です。現実から目を背けがちな夢想家であり、口からでまかせの壮大なホラ話を得意とします。

自己中心的で無責任な面が目立ちますが、どこか人間臭く、憎みきれない魅力も持ち合わせています。

ペールの母親であるオーセは、息子の奔放な生き方に頭を悩ませ、叱咤することも多いです。しかしその根底には、深い愛情を抱いています。

ペールを愛する女性と彼を惑わす存在

そしてペールの人生において、魂の救済を象徴する存在ともいえるのが、純粋で献身的な女性ソルヴェイグです。

彼女はペールを一途に愛し、彼が長い放浪の旅に出て不在の間も、ひたすらその帰りを待ち続けるのです。

物語には他にも、ペールが結婚式の当日に略奪する花嫁イングリッドや、山の魔王ドヴレの娘でペールを誘惑する緑衣の女が登場します。

さらにペールがアフリカの地で出会い、彼を翻弄し財産を奪うアラビアの踊り子アニトラがいます。

そして物語の終盤には、ペールの人生の本質を鋭く問い詰める謎めいたボタン職人など、多彩な人物がペールの波乱に満ちた生涯に深く関わってくるのです。

これらの登場人物たちと関わりを通じて、ペールの様々な性格や人間らしい面が、いろいろな角度から描かれていきます。

あらすじと物語の重要な場面

「ペールギュント」のあらすじは、主人公ペールの故郷での破天荒な行動から始まります。

物語はその後、世界各地を巡る長い放浪の旅、そして老年期に故郷へ戻り自らの人生と対峙するまでを描く、壮大な一代記です。

各場面でのペールの選択と経験が、彼の人間形成と物語のテーマを深く掘り下げていきます。

故郷での騒動と旅立ち

物語の序盤、ノルウェーの山村で母オーセと暮らすペールは、夢想家でホラ吹きの青年です。

ある日、かつての恋人であったイングリッドの結婚式に乱入し、花嫁を強引に奪い去り山へと逃亡するのです。

しかし気まぐれなペールは、すぐにイングリッドに飽きてしまい、彼女を山中に置き去りにします。

その後、山の魔王の娘である緑衣の女と出会い、トロールの国で結婚寸前までいきます。ですが人間であることを捨てきれず、これもまた逃げ出してしまいます。

故郷に一時戻った際には、病床の母オーセの最期を、得意の空想話で慰めながら看取ることになります。

世界放浪と遍歴

純粋な女性ソルヴェイグと愛を誓い、共に暮らすことを決意します。しかし緑衣の女が、ペールとの間の子を連れて現れます。

このためペールは、ソルヴェイグに危険が及ぶことを恐れ、また自身の野望を追うために、彼女の元を離れて長い放浪の旅へと出発するのです。

この旅は数十年にも及び、アフリカのモロッコやエジプトなど世界各地を遍歴することになります。

そこでは、奴隷商人として財を成すこともあれば、預言者を気取ることもありました。

また美しい踊り子アニトラに、財産を騙し取られたり、精神病院で「皇帝」として扱われたりするなど、浮き沈みの激しい経験を重ねていくのです。

帰郷と人生の終焉

長い歳月を経て老人となったペールは、莫大な財産を船に積み故郷ノルウェーへの凱旋を目指します。

ところが嵐に遭い船は難破し、すべてを失い命からがら故郷の地にたどり着きます。そこで彼は「ボタン職人」と名乗る謎の男に出会うのでした。

ボタン職人は、「自分自身」として生きてこなかった中途半端な魂を鋳潰し、ボタンにする役割を持つと語り、ペールに「お前は自分自身であったか」と問い詰めます。

自らの人生の空虚さに直面したペールは、かつて自分が捨てたソルヴェイグの待つ山小屋へとたどり着きます。彼女は何十年もの間、変わらぬ愛を胸にペールを待ち続けていました。

ソルヴェイグの深い愛に包まれながら、ペールは静かに息を引き取るのです。

「ペール・ギュント」が問いかける意味とは何か

この「ペール・ギュント」という物語は、単なる冒険譚に留まりません。

「本当の自分とは何か」「人生をいかに生きるべきか」といった、人間の存在の核心に迫る深遠な問いを私たちに投げかけてきます。

作品を通じて、読者や観客は主人公ペールの生き様を目の当たりにします。そして自身の価値観や、人生について深く考えさせられることになるでしょう。

「自分自身であること」の探求

特に中心的なテーマとなるのは、「自分自身であること」の探求です。

ペールは生涯を通じて「自分自身」であろうとしますが、彼が追い求める「自分」は曖昧で、しばしば自己中心的で移り気な欲望に他なりません。

山の魔王が説く「トロルよ、おのれ自らに満足せよ!」という利己的な生き方と、人間として「おのれ自らに徹せよ!」という言葉の対比は、このテーマを象徴しています。

しかしペールの旅は結局のところ、何者にもなれなかったという空しさや、自己欺瞞に終わってしまう可能性をはらんでいます。

人生の価値と愛の意味

また物語の終盤に登場するボタン職人は、ペールに対して「お前は自分自身であったか?」と厳しく問いかけます。

そして善人でも悪人でもない「中庸」な魂は、鋳潰される運命にあると告げます。これは主体性なく生きてきた、ペールの人生への痛烈な批判とも解釈できるでしょう。

一方でペールを最後まで待ち続けた、ソルヴェイグの無償の愛は自己中心的だったペールの魂に、救いをもたらすかのように描かれます。

ソルヴェイグの愛の中にこそ、ペールの「本当の自分」が存在したのかもしれません。

このように「ペール・ギュント」は、自己承認の欲求、愛の意味、そして人生の価値といった普遍的な問題を、主人公の数奇な運命を通して描き出しているのです。

名曲で深掘り『ペールギュント あらすじ』と音楽の世界

ペール・ギュントの波乱万丈な物語をより鮮やかに、そして感動的にしているのが、グリーグの音楽です。

続いては、この不朽の名作を音楽の側面から深掘りし、各名曲が描く情景や聴きどころを詳しく解説していきます

- 組曲 全曲とポイント解説|音楽で辿る物語

- 第1組曲「朝の気分」の詳細解説

- 第1組曲「アニトラの踊り」の詳細解説

- 第1組曲「山の魔王の宮殿にて」の詳細解説

- 「ペール・ギュント」の魅力とは?作品の核心

- 「ペール・ギュント」をもっと楽しむために(名盤・翻訳・上演情報)

組曲 ポイント解説|音楽で辿る物語

エドヴァルド・グリーグがイプセンの戯曲「ペール・ギュント」のために作曲した劇付随音楽は、作品の感動を一層深める重要な要素です。

後にグリーグ自身の手によって2つの演奏会用組曲として編まれました。これらの組曲は、今日クラシック音楽のコンサートで頻繁に取り上げられ、広く親しまれています。

劇付随音楽と組曲

劇付随音楽の全曲は、情報源によって差異がありますが、23曲から26曲で構成されています。

グリーグはこれらの楽曲の中から特に魅力的なものを4曲ずつ選び出し、「ペール・ギュント第1組曲 作品46」(1888年出版)と「ペール・ギュント 第2組曲作品55」(1893年出版)として発表しました。

これらの組曲は、原作戯曲の重要な場面や登場人物の心情を巧みに音楽で表現しています。そのため、物語を知らない人でも音楽そのものの美しさや劇的な展開を楽しむことができるでしょう。

聴き方のポイント

ただし組曲版では、劇中での音楽の順番が変更されている場合があります。そのため、物語の流れに沿って音楽を体験したい場合は、劇付随音楽の全曲盤を聴くのがおすすめです。

全曲盤には、組曲版では省略されている歌唱や合唱が含まれていることも多く、より原作に近い形で作品世界に浸ることができるはずです。

グリーグの音楽は、ノルウェーの民俗音楽の要素を巧みに取り入れている点が特徴です。

具体的には、ハリング舞曲やスプリンガル舞曲のリズム、ハーディングフェーレという民族楽器の響きを模倣した書法などに見られます。

また特定の主題が、繰り返し現れるライトモティーフ的な手法や、場面の情景や登場人物の感情を豊かに描き出す鮮やかなオーケストレーションも聴きどころといえます。

第1組曲「朝の気分」の詳細解説

「ペール・ギュント第1組曲」の冒頭を飾る第1曲「朝」は、その清々しく美しい旋律で世界中の人々に愛されている楽曲です。

なお原題はドイツ語で、「Morgenstimmung」、直訳すると「朝の気分」となります。

フルートとオーボエが奏でる牧歌的なメロディは、多くの聴衆にノルウェーのフィヨルドや森林に朝日が昇る、穏やかで神秘的な情景を思い起こさせるでしょう。

音楽と戯曲の場面

しかしこの音楽が戯曲の中で実際に使用される場面は、多くの人が抱くイメージとは少々異なります。

戯曲の第4幕の冒頭、主人公ペールが長年の放浪の末にアフリカのモロッコの海岸(あるいはサハラ砂漠)で日の出を迎えるシーンでこの曲は流れるのです。

当時のペールは、奴隷売買などの後ろ暗い手段で莫大な富を築いていました。

ですがこの美しい朝を迎えた直後、仲間たちの裏切りに遭い全財産を失ってしまうという皮肉な状況に置かれています。

解釈の深み

このように音楽の持つ透明感や純粋さと、物語上のペールの状況や舞台設定との間には著しいギャップが存在します。この対比こそが、作品に深みを与えていると解釈することも可能です。

一部の研究者や音楽評論家は、グリーグがこの音楽で描きたかったのは、単なる風景ではないと指摘しています。むしろ、ペールの内面を描いたのではないかと考えられています。

例えば、遠い故郷や純粋な愛を象徴するソルヴェイグへの束の間の追憶、あるいは破滅を前にした一時的な心の平穏などです。

またグリーグが楽譜に「最初のフォルテ(強く演奏する部分)で、雲間から太陽が差し込むのを想像するように」と指示したという逸話も残っています。

これは音楽を通じて、特定の情景や感情を喚起しようとした作曲家の意図がうかがえます。

第1組曲「アニトラの踊り」の詳細解説

組曲「ペール・ギュント第1組曲」には、第3曲として「アニトラの踊り」が収められています。

この楽曲は、主人公ペールがアフリカの砂漠で出会うベドウィン族の酋長の娘アニトラが、彼を誘惑するように踊る場面を描写しています。

この曲はその軽快かつエキゾチックな雰囲気で、聴く者を物語の中東世界へと誘います。

音楽的特徴と背景

音楽は「テンポ・ディ・マズルカ」(マズルカのテンポで)と指示されています。しかし実際に描かれる踊りは、中東のベリーダンスを思わせるような官能的なものです。

この指示は、当時のヨーロッパの演奏家にとって馴染みのある舞曲形式でテンポ感を示すためのものと考えられます。

楽曲の大きな特徴は、弦楽器とトライアングルという非常に限られた楽器編成で書かれている点にあります。

これにより、アニトラの踊りの繊細さや妖艶さ、そしてペールが彼女の魅力に次第に惹かれていく様子が巧みに表現されています。

演奏と解釈

弦楽器によるピチカート(指で弦を弾く奏法)が効果的に用いられ、軽やかさとともにどこかミステリアスな雰囲気も醸し出しています。

そしてトライアングルの澄んだ音色が、アクセントとして彩りを添えています。

グリーグ自身は、この曲を「繊細で美しく」演奏されることを望んでいたと伝えられています。

演奏によっては、官能的な魅力よりも可憐な印象を与えることもあり、解釈の幅広さもこの曲の魅力のひとつといえるでしょう。

第1組曲「山の魔王の宮殿にて」の詳細解説

「ペール・ギュント第1組曲」の最後を飾る第4曲「山の魔王の宮殿にて」は、グリーグの作品の中でも特に有名です。

その劇的な迫力から多くの人々に強烈な印象を与える楽曲です。

この曲は戯曲の第2幕において、主人公ペールが山の魔王の宮殿から命からがら逃げ出す緊迫したクライマックスシーンを描いています。

物語の背景

物語の背景として、ペールは山の魔王の娘(緑衣の女)と結婚し、トロルの仲間入りをすることで魔王の国を手に入れようと企みます。

しかし魔王から提示された「人間としての価値観を捨てること」等の条件を受け入れられず、結婚を拒否します。

これに怒った魔王とその手下のグロテスクなトロル(北欧神話の妖精)たちが、ペールに襲いかかります。そして彼は絶体絶命の危機に陥るのです。

この追い詰められる恐怖と逃走の様子が、音楽で見事に表現されています。

楽曲構成と作曲家の意図

楽曲は「行進曲風に、そして非常にはっきりと音を区切って(Alla marcia e molto marcato)」と指示されています。低弦楽器による不気味で単純な主題が、ピチカートで静かに始まります。

この主題が執拗に繰り返される中で、徐々に使用される楽器の数が増え、テンポが速まり、音量が大きくなっていく構成は、聴く者の緊張感を極限まで高めます。

グリーグ自身は、この曲に対して「牛糞の臭いがし、誇張されたノルウェーらしさとトロル的な独善に満ちている」とやや自嘲的なコメントを残したとされています。

また原作の劇音楽ではこの場面に合唱が加わり、トロルたちが「殺せ!殺せ!」と叫ぶ歌詞が付けられています。

その強烈なインパクトから、この曲は映画やテレビCMなど、様々なメディアで効果的に使用されることも少なくありません。

「ペール・ギュント」の魅力とは?

「ペール・ギュント」が時代や国境を超えて多くの人々を惹きつけ続ける魅力は、いくつかの重要な要素が複雑に絡み合って生まれています。

その核心には、まずイプセンが紡ぎ出した壮大なスケールの物語と、そこに登場する人間味あふれるキャラクターたちの存在があります。

物語とキャラクターの魅力

主人公ペールの人生は、ノルウェーののどかな山村から始まり、アフリカの灼熱の砂漠、さらには精神病院といった多様な舞台へと展開していきます。

彼の性格は、嘘つきで自己中心的、気まぐれで無責任といった欠点を多く抱えながらも、どこか憎めません。その波乱万丈な生き様は観る者を引き込みます。

普遍的なテーマと音楽の力

次に、この物語が投げかける普遍的なテーマの深遠さも大きな魅力です。

イプセンは、ペールというひとりの人間の生涯を通じて、次のような人間誰しもが一度は向き合うであろう根源的な問いを鋭く提示します。

「自分とは何か」

「人生の真の価値はどこにあるのか」

「愛とは何か」

ペールは自己承認を渇望し、絶えず「自分自身」であろうとしますが、結局何者にもなれずに空しさを感じます。その姿は、現代に生きる私たちにも通じるものがあるかもしれません。

そしてエドヴァルド・グリーグによる、劇付随音楽の美しさと劇的効果は、この作品の魅力を語る上で欠かすことができません。

グリーグの音楽は、物語の情景や登場人物の感情を鮮やかに描き出し、戯曲の持つ力を一層高めています。

特に「朝の気分」や「山の魔王の宮殿にて」、「ソルヴェイグの歌」といった楽曲は、独立した管弦楽曲としても非常に人気が高く、作品全体の芸術性を高める要因となっています。

解釈の多様性

加えて、物語の結末が明確な答えを提示せず、観客や読者それぞれに解釈の余地を残している点も、この作品が長く愛され、議論され続ける理由のひとつでしょう。

ペールの魂が最終的に救われたのか、それとも彼の人生は無意味なものだったのか、その答えは一人ひとりの心の中に委ねられているのです。

「ペール・ギュント」をもっと楽しむために(名盤・翻訳・上演情報)

「ペール・ギュント」の壮大な世界をより深く、多角的に楽しむためには、いくつかの方法があります。

戯曲そのものに触れること、多様な演奏を聴き比べること、そして可能であれば実際の舞台上演を体験することは、作品理解を格段に深めてくれるでしょう。

原作戯曲

まずヘンリック・イプセンによる原作戯曲は、日本語にも複数の翻訳が出版されています。

例えば、原千代海氏による翻訳(未來社『イプセン戯曲全集第2巻』に収録)や、毛利三彌氏による翻訳(論創社)などが挙げられます。

翻訳によって言葉のニュアンスや解釈が異なる場合もあるため、読み比べてみるのも興味深い体験となるはずです。

音楽

次に、エドヴァルド・グリーグの音楽については、数多くの録音が存在します。

演奏会用組曲版では、ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏などがクラシックの名盤として知られています。

より物語に忠実な形で音楽を楽しみたい方には、歌唱や合唱、劇中のセリフ(ナレーション)まで含む劇付随音楽の全曲盤がオススメです。

ネーメ・ヤルヴィ指揮エーテボリ交響楽団による全曲盤では、民族楽器ハーディングフェーレの響きを模した演奏も聴けます。

この演奏は、作品の背景にあるノルウェーの空気を感じさせてくれます。

舞台上演

日本における「ペール・ギュント」の舞台上演の歴史は古いです。

記録によれば、1928年(昭和3年)には築地小劇場、新響(NHK交響楽団の前身)、岩村舞踏団などの協力により、帝国劇場で日本初演が行われました。

その後も、演劇、バレエ、オペラなど様々な形で上演され続けていますので、興味のある方は各劇場や団体の公演情報をチェックしてみてください。

これらの情報源を活用することで、「ペール・ギュント」の持つ尽きない魅力にさらに近づくことができるに違いありません。

「ペールギュント あらすじ」深掘り解説の最終まとめ

嘘と真実、自己愛と献身の間を彷徨ったペール・ギュント。

グリーグの音楽に彩られたその物語は、「本当の自分とは何か」「人生の価値とは何か」という根源的な問いを、時代を超えて私たちに投げかけます。

それでは最後にポイントを箇条書きでまとめます。

- イプセン作の戯曲「ペール・ギュント」は1867年発表の全5幕の韻文劇である

- グリーグが劇付随音楽を作曲し1876年にオスロで初演された

- 主人公ペールは夢想家で奔放な男であり、母オーセと純情なソルヴェイグが主要登場人物だ

- 物語はペールの花嫁略奪、トロールの国での冒険、母の死、世界放浪と続く

- ペールはアフリカで財を成すが失い、精神病院で皇帝扱いもされる

- 老いたペールは故郷でボタン職人に会い、人生の意味を問われる

- 最終的にソルヴェイグの愛の中でペールは最期を迎える

- 作品は「自分とは何か」「人生の価値」といった普遍的テーマを問いかける

- グリーグの音楽は劇付随音楽全曲と、有名な2つの組曲がある

- 組曲には「朝の気分」「アニトラの踊り」「山の魔王の宮殿にて」などの名曲が含まれる

- 「朝の気分」はモロッコの砂漠の朝の場面で使われるが、ペールの内面描写とも解釈される

- 作品の魅力は壮大な物語、人間味ある登場人物、普遍的テーマ、美しい音楽の融合にある

- 楽しむには戯曲翻訳の読書、様々なCDの聴き比べ、舞台鑑賞が有効である

最後まで見ていただきありがとうございました。