※【PR】この記事には広告を含む場合があります。

この記事でわかること

✓ 小説の主要な出来事と結末を含む詳細なあらすじ

✓ 物語の中心となる主要登場人物とその関係性

✓ クローンと臓器提供という、作品の根幹をなす設定と主なテーマ

✓ 作品の基本情報(作者、フィクションであること、映像化の有無など)

「なぜ、彼らは運命から逃げなかったのだろう?」

カズオ・イシグロの名作『わたしを離さないで』が投げかける、切なくも重い問い。

ヘールシャムで育ったキャシー、ルース、トミーの友情と愛情、そして避けられない「特別な役割」。この物語は、生命の尊厳や記憶の意味を静かに問いかけます。

ここでは、『わたしを離さないで』のあらすじをネタバレ配慮版と詳細版の両方で解説。

さらに主要登場人物、作品の深いテーマ、そして多くの人が抱く「なぜ逃げない?」という疑問にも迫ります。

物語の核心を知り、作品への理解を深めたい方はぜひ読み進めてください。

『わたしを離さないで』基本情報とあらすじ

まずは『わたしを離さないで』という作品の基本的な情報と、物語の核心には触れない範囲でのあらすじ、そして作者についてご紹介します。

『わたしを離さないで』の基本情報

『わたしを離さないで』(原題:Never Let Me Go)は、日系イギリス人作家カズオ・イシグロ氏によって執筆された長編小説です。

2005年にイギリスで発表されました。その年のブッカー賞最終候補にも選出されるなど、国際的に高い評価を受けています。

日本においては、2006年に土屋政雄氏の翻訳により早川書房から刊行されました。

作者のカズオ・イシグロ氏は2017年にノーベル文学賞を受賞しており、本作はその代表作のひとつとして挙げられることが多いです。

SF的な設定を含みつつも、登場人物たちの心理や関係性を深く掘り下げた文学作品として知られています。その影響力は大きく、2010年にはイギリスで映画化されました。

日本では2014年に舞台化、2016年にはテレビドラマ化も実現しています。

この物語は実話? それともフィクション?

結論からお伝えすると、『わたしを離さないで』の物語自体はフィクションです。作中で描かれるヘールシャムのような施設や登場人物が実在したわけではありません。

ただしこの物語が持つリアリティや、読者に「実話かもしれない」と感じさせる背景には理由があります。

フィクションでありながら現実味を帯びる理由

作品の中心的なテーマであるクローン技術や臓器提供は、小説が発表された2000年代初頭において、現実の科学技術の進歩や倫理的な問題と密接に関連していました。

特に1990年代後半に誕生したクローン羊ドリーのニュースは、世界中で大きな議論を巻き起こした出来事です。ヒトクローンの実現可能性やそれに伴う倫理的課題について、考えさせられる契機となりました。

カズオ・イシグロ氏は、このような現実世界の科学技術や社会的な問いかけを土台としています。そして人間存在や命の価値、記憶といった普遍的なテーマを探求する物語を創り上げました。

そのため設定は架空のものでありながら、登場人物たちの感情や社会の描写が非常に緻密です。

読者は強い現実味を感じることになるでしょう。

物語の舞台は現代のイギリスに似た世界ですが、クローン技術が社会的に利用されている点で異なります。

私たちの現実とは違う、一種のパラレルワールドもしくは近未来として設定されているのです。

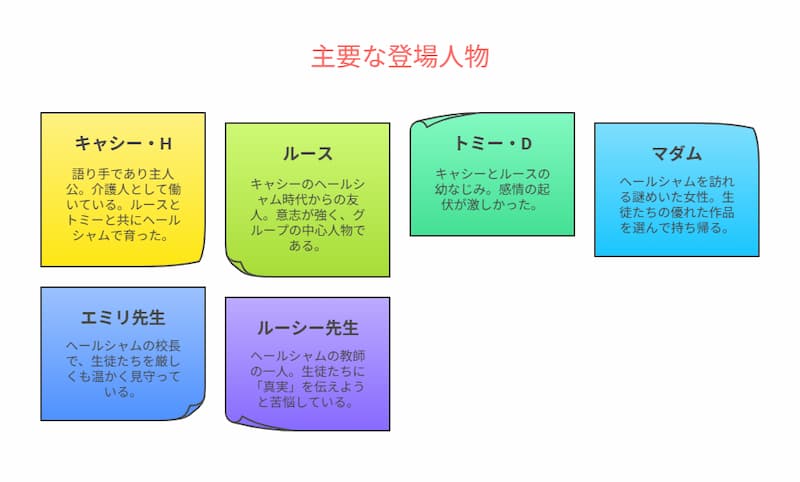

主要な登場人物

物語は主に3人の登場人物を中心に展開します。彼らの友情や愛情、そして葛藤が物語の核をなします。

キャシー・H(キャシー)

本作の語り手であり主人公です。

物語開始時点では31歳で、「介護人」として働いています。幼少期からヘールシャムと呼ばれる施設で育ち、そこで親友となるルースやトミーと出会いました。

観察力に優れ、物事を深く考える性格ですが、自分の感情を表に出すことは多くありません。

ルース

キャシーのヘールシャム時代からの親友です。意志が強く、グループの中心人物であろうとする活発な性格を持ちます。

キャシーとはときにぶつかり合いながらも、強い絆で結ばれている存在です。トミーと恋人関係になります。

トミー・D(トミー)

キャシーとルースの幼なじみであり、もうひとりの親友にあたります。

少年時代は感情の起伏が激しく、芸術的な才能がないことで悩んでいました。そのため周囲から孤立しがちでした。しかし根は優しく、キャシーとは特に心を通わせています。

マダム

ヘールシャムを時折訪れる謎めいた女性です。生徒たちの優れた作品を選んで持ち帰ります。子どもたちからは距離を置かれ、恐れられている存在といえるでしょう。

エミリ先生

ヘールシャムの校長で、生徒たちを厳しくも温かく見守っています。施設の理念や運営に関わる重要な立場にいます。

ルーシー先生

ヘールシャムの教師(保護官)のひとりです。他の教師たちとは一線を画し、生徒たちに彼らの置かれた状況に関する「真実」を伝えようと苦悩します。

あらすじの概要(ネタバレなし)

『わたしを離さないで』は、1990年代末のイギリスと思われる場所が舞台となります。物語は、31歳の女性キャシー・Hが自身の過去を静かに振り返るところから始まります。

彼女は現在、「介護人」として、「提供者」と呼ばれる人々の世話をする日々を送っています。

特殊な寄宿施設での子ども時代

キャシーの回想の中心は、子ども時代を過ごしたヘールシャムでの生活です。そこは緑豊かな田園地帯にある寄宿施設でした。

親友のルース、そしてトミーと共に、一見平穏な学園生活が描かれます。しかしヘールシャムでの日々はどこか特殊なものでした。

生徒たちは芸術作品の制作を特に奨励され、毎週のように健康診断を受けます。

「保護官」と呼ばれる教師たちは、ときにぎこちない態度を見せます。生徒たちは外の世界との接触を厳しく制限されていました。

また「マダム」と呼ばれる謎めいた女性が定期的に施設を訪れます。彼女が生徒たちの作品を持ち去るという不思議な習慣もありました。

成長、そして運命の影

キャシー、ルース、トミーの三人は友情を育み、ときにはぶつかり合います。そして淡い恋心を抱きながら成長していくのです。ヘールシャムを卒業した後も、彼らの関係は続きます。

しかし次第に自分たちが、社会で果たすべき特別な役割について知ることになります。それは「提供者」や「介護人」としての役割です。

この物語は彼らが自らの運命と向き合います。限られた時間のなかで愛や友情、そして生きる意味を見出そうとする姿を、切なくも美しく描いています。

作者カズオ・イシグロについて

本作『わたしを離さないで』の作者、カズオ・イシグロ氏は、現代英文学を代表する世界的に著名な作家のひとりです。

1954年に長崎県長崎市で生まれました。しかし5歳のときに海洋学者であった父の仕事に伴い、家族と共にイギリスへ移住します。その後、イギリスで教育を受けました。

ケント大学、イースト・アングリア大学大学院で英文学や創作を学び、1983年にイギリス国籍を取得しています。

作家としての歩みと主な受賞歴

1982年のデビュー作『遠い山なみの光』で注目を集めました。以降、『浮世の画家』(1986年)、そして『日の名残り』(1989年)などで、国際的な名声を確立します。『日の名残り』は英国最高の文学賞とされるブッカー賞を受賞しました。

『わたしを離さないで』(2005年)もブッカー賞最終候補となり、世界中でベストセラーとなりました。寡作ながらも発表する作品は常に高く評価されています。

2017年にはノーベル文学賞を受賞するに至りました。受賞理由は「壮大な感情の力を持った小説を通し、世界と結びついているという、我々の幻想的感覚に隠された深淵を暴いた」ことによるものです。

作品のテーマと特徴的な作風

イシグロ氏の作品の特徴として、しばしば「記憶」が重要なテーマとして扱われます。

登場人物が過去を回想する形で物語が進行することが多いです。その記憶は曖昧であったり、自己欺瞞を含んでいたりします。

抑制された静かな文体で、登場人物の内面の揺らぎや喪失感、後悔を描きます。また社会や運命に対する、静かな抵抗などが繊細に表現されるのです。

日本で生まれ育った経験をもちますが、作品世界は多岐にわたります。

特定の文化に限定されない普遍的な人間の姿を探求し続けている作家です。

「わたしを離さないで」あらすじ深掘りと考察

ここからは物語の核心に迫る詳細なあらすじ(ネタバレを含みます)や、作品が投げかける深いテーマ、読者が抱く疑問点について、さらに掘り下げて考察していきます。

詳細なあらすじと結末(ネタバレ注意)

※このセクションには、物語の核心部分や結末に関する情報が含まれます。未読の方はご注意ください。

物語の語り手であるキャシーは、イギリスののどかな田園地帯にある寄宿施設ヘールシャムで育ちます。

友人となるルースやトミーと共に過ごしました。ヘールシャムでは、生徒たちの健康管理が徹底されています。特に芸術(詩や絵画、工作)に力を入れた教育が行われました。

生徒たちの優れた作品は、「マダム」と呼ばれる謎めいた女性が定期的に訪れて収集していきます。

キャシーはある日、お気に入りのカセットテープ『夜に聞く歌』を聴いていました。収録された「わたしを離さないで」という曲に合わせて踊っているところをマダムに目撃されます。

涙するマダムの姿に、キャシーは強い印象を受けました。一方、教師(保護官)のルーシー先生は、生徒たちに将来「臓器提供者」として短い人生を終える運命にあることを示唆します。

その後、彼女は施設を去りました。

キャシーは、癇癪持ちで絵が苦手なトミーと心を通わせます。しかし活発なルースがトミーと恋人関係になりました。

コテージでの生活と変化する関係

16歳になりヘールシャムを卒業したキャシーたちは、コテージでの共同生活を始めます。そこには他の施設出身者も暮らしていました。

ここでは比較的自由な生活が許されます。自分たちの「オリジナル」(ポシブル)かもしれない人物の存在を知ります。

また「ヘールシャム出身者で本当に愛し合っているカップルは、臓器提供を数年間猶予してもらえる」という噂に触れることになります。

ルースのポシブルかもしれない人物を探しにノーフォークへ旅行しますが、それは人違いでした。

しかしその旅先でキャシーは、以前失くしてしまった「わたしを離さないで」のカセットテープと同じものを見つけます。トミーと一緒に発見しました。

トミーは提供猶予の可能性を信じ、マダムのギャラリーに提出するため、独創的な動物の絵を描き始めます。しかしキャシーとトミーの親密さを知ったルースは嫉妬します。

これにより三人の関係には亀裂が生じました。

キャシーは他の仲間より早くコテージを出ます。そして「介護人」としての訓練を受ける道を選びました。

介護人としての再会とルースの告白

それから長い年月が経ち、キャシーは経験豊富な介護人として働いています。彼女は最初の臓器提供を終えて体調を崩した、ルースの介護を担当することになりました。

久しぶりに再会したキャシー、ルース、そして二度目の提供を終えたトミーは、過去のわだかまりを乗り越えます。

ルースは、自分がキャシーとトミーの仲を妨げていたことを深く謝罪しました。

ふたりにマダムの住所を託し、提供猶予を申請するよう勧めます。その後、ルースは二度目の提供の後に亡くなりました。

残酷な真実とトミーとの最期

キャシーはトミーの介護人となり、ふたりは恋人として残された時間を過ごします。

提供猶予の真偽を確かめるため、彼らはマダムと共に暮らしていたエミリ先生(ヘールシャムの元校長)を訪ねました。そこで残酷な真実を知らされます。

「提供猶予」は単なる噂であり、存在しなかったこと。そしてヘールシャムの真の目的は、クローンにも人間らしい心があることを芸術作品を通して社会に示すことでした。

クローンらの待遇改善を訴えるための運動でしたが、その運動は失敗に終わったのです。

マダムはかつてキャシーのダンスを見て、涙した理由を打ち明けます。過酷な運命を背負いながらも純粋さを失わない少女の姿に、心を打たれたからだと語りました。

すべての希望を失ったトミーは、四度目の提供を前にします。衰弱していく姿を見せたくないとキャシーに別れを告げ、その生涯を終えました(「使命を完了」しました)。

物語の最後、キャシーはひとりになります。これまでのルースやトミーとの記憶を胸に抱きながら、いずれ自身も提供者となる運命を静かに受け入れます。

そして未来へと向かっていくところで、物語は幕を閉じます。

本作が問いかける深いテーマと考察

『わたしを離さないで』は、その切ない物語の背後に、多くの普遍的かつ深遠なテーマを内包しています。人間存在や社会に関するこれらのテーマは、読者に様々な思索を促すでしょう。

人間とは何か、命の価値とは

まずもっとも中心的なのは、「人間とは何か、命の価値とは何か」という問いです。

臓器提供という目的のために生み出されたクローン人間であるキャシーたち。彼らは次のような感情や能力を持っています。

- 変わらない友情

- 愛情

- 嫉妬

- 創造性…など

彼らの存在は人間を人間たらしめるものは何か、を考えさせます。そして科学技術が生命そのものに与える影響について、倫理的な観点から深く問いかけます。

記憶と時間の意味

次に記憶と時間の意味も重要なテーマといえます。物語全体がキャシーの回想によって語られます。

過去の出来事や感情が、現在のキャシーのアイデンティティや人生観をどのように形成しているかが描かれます。

失われた人々や過ぎ去った時間との繋がりを保つものとしての「記憶」の役割。そしてそれが限りある生のなかでもつ重みが、示唆されているのです。

運命の受容と自由意志

また運命と自由意志、そして受容の問題も考察を深める要素です。

生まれながらにして短い人生と「提供者」としての役割が定められています。それにも関わらず、キャシーたちが大きな抵抗を見せず運命を受け入れていく姿は、多くの読者に疑問を抱かせます。

これは彼らが受けた教育や社会的な環境によるものなのか。あるいは人間の本質的な受容性や諦念の表れなのか、解釈は多岐にわたるでしょう。

同時に避けられない死という運命を前に、人間はいかにして生の意味を見出すのか、という普遍的な問いにも繋がります。

社会への問いかけと作品の響き

さらに社会における差別や倫理観の欠如に対する、静かな批判も読み取れます。クローン人間たちが「普通」の人間から区別されます。

その存在が社会の利益のために利用される構造は、社会問題を映し出しています。

マイノリティや弱者が社会のなかでどのように扱われるか、という問題を考えさせられるでしょう。

これらのテーマが、カズオ・イシグロ特有の抑制された筆致で描かれています。

登場人物たちの繊細な心理描写を通して語られることで、『わたしを離さないで』は読者の心に長く深く響く作品となっているのです。

テーマ考察「臓器提供」とは

『わたしを離さないで』において、「臓器提供」は物語の中心を貫く、避けられない運命として描かれています。

これは私たちが通常イメージするような、自発的な意思に基づく人道的な行為とは大きく異なります。

作中の登場人物たち、キャシー、ルース、トミーら。彼らは、他者)の病気を治療するために、自身の臓器を提供するという目的のためだけに生み出されたクローン人間です。

彼らにとって「提供」は人生の最終段階となります。数回の提供を経て「使命を完了する」、すなわち死を迎えることが定められているのです。この設定は生命倫理に関する、深い問いを読者に突きつけます。

特定の目的のために人工的に生命を創り出すこと。そしてその生命を「部品」や「資源」のように扱う社会のあり方は許容されるのでしょうか。

物語は医療技術の進歩の影で、人間性や尊厳が見過ごされがちな社会の側面を静かに描き出しています。

物語が焦点を当てるもの

小説自体は臓器提供の医学的な詳細や、社会的なシステムを克明に描写するわけではありません。

むしろ焦点は、登場人物たちの内面的な軌跡や感情の機微に当てられています。このような過酷な運命を背負いながらも、友情を育み、愛し、悩み、そして自らの存在の意味を探し求めるのです。

彼らの生き様を通して、「臓器提供」という言葉が持つ意味合いが、より複雑で重層的なものとして浮かび上がってきます。

なぜキャシーたちは「逃げない」のか?

『わたしを離さないで』を読んだ多くの読者が抱くであろう大きな疑問があります。それは「なぜ主人公たちは自分たちの運命から逃げ出そうとしないのか」という点です。

提供者としての未来を知りながら、なぜ反抗や逃亡を試みないのか、不思議に感じるかもしれません。

閉鎖的な環境と教育の影響

この問いに対する明確な答えは作中で示されませんが、いくつかの要因が考えられます。

第一に、彼らが幼少期から過ごしたヘールシャムという閉鎖的な環境と、その教育方法です。

外部の世界から隔離され、特殊な価値観を時間をかけて、段階的に教え込まれました。これは自分たちの存在意義や将来に関するものです。

これにより自分たちの運命を疑問視したり、それに逆らったりするという発想自体が育ちにくかった可能性があります。

いわば、生まれたときから定められた「役割」を自然なものとして受け入れるよう、無意識のうちに条件づけられていたのかもしれません。

外部世界への知識不足と恐怖

第二に外の世界に対する知識や経験の欠如が挙げられます。

もし逃亡したとしても、彼らが社会で自立して生きていくための術を知っていたかは疑問です。

保護された環境で育った彼らにとって、未知の外の世界は想像以上に過酷だったかもしれません。

どこにも居場所がない場所だった可能性も考えられます。

心理的な受容と作者の視点

第三に心理的な受容と諦念です。

自分たちのコミュニティのなかで築かれた人間関係や、共有された経験。そして「提供者」としての役割を果たすことへのある種の義務感や誇りが、現状を受け入れる気持ちを強めたのかもしれません。

作者カズオ・イシグロ氏は、人間が困難な状況や避けられない運命(例えば死)に対して、しばしば抵抗よりも受容を選ぶと述べています。

そのなかで尊厳を見出そうとする普遍的な性質を、この物語を通して描こうとしたとも考えられます。

これらの要因が複合的に作用した結果でしょう。

彼らは自らの運命に対して、積極的な抵抗や逃亡という選択をしない(あるいは、できない)状況に置かれていたと考えられます。

原作小説とドラマの違い

綾瀬はるか主演「わたしを離さないで」美術展を開催 #映画 #eiga https://t.co/CdyC08N77K @eigacomさんから #綾瀬はるか #わたしを離さないで #美術展 pic.twitter.com/untoj0NmYo

— Relax:映画と音楽..サブカルチャー (@Relax_Subcultur) January 26, 2016

『わたしを離さないで』は発表後、イギリスでの映画化(2010年)や日本での舞台化(2014年)が行われました。

加えて、2016年にはTBS系列で連続テレビドラマとしても制作され、大きな反響を呼びました。

原作のもつテーマ性や物語の骨格は維持されています。しかしドラマ版では、いくつかの重要な変更点が見られます。

舞台設定と主要な変更点

もっとも顕著な違いは舞台設定です。原作の舞台は1990年代末のイギリスですが、ドラマ版では現代の日本に置き換えられました。

これに伴い、施設名(ヘールシャム→陽光学苑)や登場人物の名前も日本名に変更されています。(キャシー→恭子、ルース→美和、トミー→友彦など)。

物語の展開や構成の違い

また物語の展開や構成にも差異があります。

原作では、主人公たちが臓器提供のためのクローンであるという事実は、物語の中盤にかけて徐々に明らかになります。

一方のドラマ版では、この衝撃的な事実が第1話の早い段階で明示されました。これにより視聴者に強いインパクトを与えています。

ドラマ版独自の要素と描写

さらにドラマ版オリジナルのエピソードや、キャラクター設定も加えられました。

例えば、原作には登場しない要素があります。クローンの権利活動を行う生徒や、それに伴う事件、学苑の森にまつわる恐怖の言い伝えなどが独自に描かれました。

登場人物たちの感情表現も、原作の抑制された筆致に比べ、ドラマ版ではより直接的です。

特に主人公3人の恋愛関係の描写が、早い段階から強調される傾向がありました。

これらの変更により、ドラマ版は原作の静謐な雰囲気とは少し異なります。より日本の視聴者に向けたドラマティックな要素が加味された作品となっていると言えるでしょう。

原作とドラマ版を見比べることで、それぞれの表現方法や解釈の違いを楽しむことができます。

読者の感想・考察まとめ

『わたしを離さないで』は、発表以来、世界中の読者から多様な感想や深い考察が寄せられている作品です。その評価は一様ではありません。

しかし多くの人にとって、忘れがたい読書体験となっている点で共通しています。

心揺さぶる感動と文学性の高さ

肯定的な感想としては、まず物語が持つ感動の深さや、登場人物たちの運命に対する切なさを挙げる声が多数見られます。

キャシー、ルース、トミーの間の複雑な友情や愛情。そして避けられない別れに心を揺さぶられ、涙したという読者は少なくありません。

また文学性の高さを評価する声も多く聞かれます。生命の尊厳、人間とは何か、記憶と時間の意味といった普遍的かつ哲学的なテーマを、静かで美しい文章を通して問いかけています。

カズオ・イシグロ特有の抑制された語り口や、徐々に世界の秘密が明らかになる構成。独特の哀愁漂う雰囲気なども、本作の魅力として頻繁に指摘される点です。

カズオ・イシグロのわたしを離さないで。一週間前に読み始め、途中てやめても作品世界に戻れるという文体は稀有。

— MuroiERI (@MuroiEri) March 30, 2016

で、結局一週間後の2日めで読了。

続)カズオ・イシグロのわたしを離さないで。現実とはかけ離れたことを書いているのだけれど、その内容はワシ自身のことではないかと思わせられるくらいに現実的。子供時代を追体験しているような、小説を読む理由を改めて見出したような、ワシにとっては強烈な一冊となりました。

— mimi para (@Sora_Mimi9) February 13, 2015

疑問や議論を呼ぶ点

一方で批判的な意見や、読者の間で議論を呼ぶ点も存在します。

特に多く見られるのが、主人公たちがなぜ自らの運命に対してより積極的に抵抗しないのか、という疑問です。また逃亡しないのか、その受動的な態度への共感の難しさを指摘する声もあります。

物語の展開が比較的ゆっくりであること。語り手が核心をなかなか明かさないことに、もどかしさを感じる読者もいるでしょう。

結末の受け止め方についても意見がわかれるようです。救いがないと感じるか、静かな諦念の中に美しさを見出すか、などです。

賛否両論を超えた作品の意義

このように、『わたしを離さないで』は、単に感動的な物語というだけではありません。

読者自身の価値観や倫理観に深く問いかけ、様々な角度からの考察を促す力をもった作品といえます。

賛否両論を含めて、多くの読者に強い印象と長く続く思索の種を残しています。

「わたしを離さないで」あらすじと要点まとめ

『わたしを離さないで』のあらすじから深いテーマ、そして「なぜ逃げないのか」という疑問まで解説しました。

本作は、生命、愛、記憶の意味を問いかけ、読む人の心に深く響く物語です。ぜひ原作や映像作品にも触れ、その唯一無二の世界を体験してください。

それでは最後にポイントを箇条書きでまとめます。

- 『わたしを離さないで』はカズオ・イシグロ著の長編小説で、2005年に発表された。

- 著者はノーベル文学賞受賞作家であり、本作はその代表作のひとつとされる。

- 物語はフィクションだが、クローン技術や臓器提供といった現実的なテーマが背景にある。

- 主人公は介護人として働く31歳の女性キャシー・Hである。

- キャシーが親友ルース、トミーと過ごした寄宿施設ヘールシャムでの過去を回想する形で進む。

- ヘールシャムの生徒たちは、臓器提供者となる運命を持つクローン人間。

- 物語は彼らが自らの出自と役割を知り、受け入れていく過程を描く。

- 友情、愛情、嫉妬、喪失といった普遍的な感情が繊細に描写されている。

- 生命倫理、人間性の定義、記憶の意味、運命と自由意志などが深く問われる。

- 登場人物たちが運命から「逃げない」理由は、重要な考察点となる。

- 映画化のほか、日本でも設定を変更したテレビドラマや舞台にもなった。

- 原作と日本のドラマ版では、設定や物語の展開に差異が見られる。

- 読者からは感動の声と共に、登場人物の受容に対する疑問や議論も多い。

最後まで見ていただきありがとうございました。

- 映画・ドラマ化された小説 関連記事

- ≫ 『蛇にピアス』あらすじ徹底解説|登場人物・原作映画の違い・考察まとめ

≫『おらおらでひとりいぐも』あらすじと深いテーマ|74歳桃子の孤独と希望

≫ ホテルローヤル あらすじと結末|映画・小説の魅力を深掘り解説

≫ 小説『火花』あらすじ|登場人物から衝撃の結末、神谷のモデルまで徹底網羅

≫ 小説『Nのために』のあらすじ|ドラマとの違い&「罪の共有」の意味を考察

≫ 【終末のフール】あらすじ徹底解説|ネタバレあり/なし&ドラマとの違いも

≫ 『小さいおうち』あらすじ|登場人物、ネタバレ考察、映画との違いまで網羅

≫ 『ペンギン・ハイウェイ』あらすじ・登場人物・感想まとめ|映画版の違いも

≫ 映画『月の満ち欠け』あらすじ徹底解説|感動の裏にある深いテーマとは